Edward Said

Tradução / O exílio nos compele estranhamente a pensar sobre ele, mas é terrível de experienciar. Ele é uma fratura incurável entre um ser humano e um lugar natal, entre o eu e seu verdadeiro lar: sua tristeza essencial jamais pode ser superada. E, embora seja verdade que a literatura e a história contêm episódios heróicos, românticos, gloriosos e até triunfais da vida de um exilado, eles não são mais do que esforços para superar a dor mutiladora da separação. As realizações do exílio são permanentemente minadas pela perda de algo deixado para trás para sempre.

Mas, se o verdadeiro exílio é uma condição de perda terminal, por que foi tão facilmente transformado num tema vigoroso — enriquecedor, inclusive —da cultura moderna? Habituamo-nos a considerar o período moderno em si como espiritualmente destituído e alienado, a era da ansiedade e da ausência de vínculos. Nietzsche nos ensinou a sentir-nos em desacordo com a tradição, e Freud a ver na intimidade doméstica a face polida pintada sobre o ódio parricida e incestuoso. A moderna cultura ocidental é, em larga medida, obra de exilados, emigrantes, refugiados. Nos Estados Unidos, o pensamento acadêmico, intelectual e estético é o que é hoje graças aos refugiados do fascismo, do comunismo e de outros regimes dados a oprimir e expulsar os dissidentes. O crítico[p. 46] George Steiner chegou a propor a tese de que todo um gênero da literatura ocidental do século XX é "extraterritorial", uma literatura feita por exilados e sobre exilados, símbolo da era do refugiado. E sugeriu:

Parece apropriado que aqueles que criam arte numa civilização de quase barbárie, que produziu tanta gente sem lar, sejam eles mesmos poetas sem casa e errantes entre as línguas. Excêntricos, arredios, nostálgicos, deliberadamente inoportunos...

Em outras épocas, os exilados tiveram visões transnacionais e multiculturais semelhantes, sofreram as mesmas frustrações e aflições, desempenharam as mesmas tarefas elucidativas e críticas — brilhantemente afirmadas, por exemplo, em The Romantic Exiles [Os exilados românticos], o estudo clássico de E. H. Carr sobre os intelectuais russos do século XIX agrupados em torno de Herzen. Mas a diferença entre os exilados de outrora e os de nosso tempo é de escala: nossa época, com a guerra moderna, o imperialismo e as ambições quase teológicas dos governantes totalitários, é, com efeito, a era do refugiado, da pessoa deslocada, da imigração em massa.

Tendo por fundo esse cenário amplo e impessoal, o exílio não pode ser posto a serviço do humanismo. Na escala do século XX, o exílio não é compreensível nem do ponto de vista estético, nem do ponto de vista humanista: na melhor das hipóteses, a literatura sobre o exílio objetiva uma angústia e uma condição que a maioria das pessoas raramente experimenta em primeira mão; mas pensar que o exílio é benéfico para essa literatura é banalizar suas mutilações, as perdas que inflige aos que as sofrem, a mudez com que responde a qualquer tentativa de compreendê-lo como "bom para nós". Não é verdade que as visões do exílio na literatura e na religião obscurecem o que é realmente horrível? Que o exílio é irremediavelmente secular e insuportavelmente histórico, que é produzido por seres humanos para outros seres humanos e que, tal como a morte, mas sem sua última misericórdia, arrancou milhões de pessoas do sustento da tradição, da família e da geografia?

Ver um poeta no exílio — ao contrário de ler a poesia do exílio — é ver as antinomias do exílio encarnadas e suportadas com uma intensidade sem par. Ha vários anos, passei algum tempo corn Faiz Ahamad Faiz, o maior dos poetas urdus contemporâneos. Ele foi exilado de seu Paquistão nativo pelo regime miltar [p.47] de Zia e encontrou uma espécie de acolhimento na Beirute dilacerada pela guerra. Naturalmente, seus amigos mais próximos eram palestinos, mas eu percebia que, embora houvesse uma afinidade de espírito entre eles, nada combinava muito bem — língua, convenção poética ou história de vida. Somente uma vez, quando Eqbal Ahmad, um amigo paquistanês e colega de exílio, foi a Beirute, Faiz deu a impressão de superar seu sentimento de alienação constante. Certo fim de noite, nós três nos instalamos num restaurante encardido e Faiz recitou poemas. Depois de algum tempo, ele e Eqbal pararam de traduzir os versos para mim, mas, com o avançar da noite, isso deixou de ter importância. Não era preciso tradução para o que eu observava: era uma representação da volta para casa expressa por meio de desafio e perda, como se quisessem dizer: "Zia, aqui estamos". Evidentemente, Zia era quem estava, de fato, em casa e não escutaria suas vozes exultantes.

Rashid Hussein era palestino. Ele traduziu para o árabe Bialik, um dos grandes poetas modernos hebreus, e sua eloqüência fez com que não tivesse par como orador e nacionalista no período pós-1948. De início, foi jornalista em língua hebraica em Tel Aviv e conseguiu estabelecer um diálogo entre escritores judeus e árabes, ainda que defendesse a causa do nasserismo e do nacionalismo árabe. Com o tempo, não pode mais suportar a pressão e foi embora para Nova York. Casou-se com uma mulher judia e começou a trabalhar no escritório da OLP das Nações Unidas, mas periodicamente deixava seus superiores escandalizados com idéias não-convencionais e uma retórica utópica. Em 1972, partiu para o mundo árabe, mas poucos meses depois estava de volta aos Estados Unidos: sentira-se deslocado na Síria e no Líbano, infeliz no Cairo. Nova York recebeu-o novamente, mas ele se entregou a infindáveis bebedeiras e ao ócio. Sua vida estava em ruínas, mas continuava a ser o mais hospitaleiro dos homens. Morreu após uma noitada de muita bebida quando, ao fumar na cama, seu cigarro deu início a um incêndio que se espalhou para sua pequena coleção de fitas cassete, composta principalmente de poetas lendo seus poemas. A fumaça das fitas asfixiou-o. Seu corpo foi repatriado para ser enterrado em Musmus, a pequena aldeia de Israel onde sua família ainda morava.

Esse e tantos outros poetas e escritores exilados conferem dignidade a uma condição criada para negar a dignidade — e a identidade as pessoas. A partir da história deles fica claro que para tratar o exílio como uma punição política contemporânea é preciso mapear territórios de experiência que se situam para além [p.48] daqueles cartografados pela própria literatura do exílio. Deve-se deixar de lado Joyce e Nabokov e pensar nas incontáveis massas para as quais foram criadas as agências da ONU. É preciso pensar nos camponeses refugiados sem perspectiva de voltar algum dia para casa, armados somente com um cartão de suprimentos e um número da agência. Paris pode ser a capital famosa dos exilados cosmopolitas, mas é também uma cidade em que homens e mulheres desconhecidos passaram anos de solidão miserável: vietnamitas, argelinos, cambojanos, libaneses, senegaleses, peruanos. É preciso pensar também em Cairo, Beirute, Madagascar, Bangkok, Cidade do México. À medida que nos afastamos do mundo do Atlântico, a cena se torna mais terrível e lastimável: multidões sem esperança, a miséria das pessoas "sem documentos" subitamente perdidas, sem uma história para contar. Para refletir sobre muçulmanos exilados da Índia, haitianos nos Estados Unidos, habitantes de Bikini na Oceania, ou palestinos em todo o mundo árabe, é preciso deixar o modesto refúgio proporcionado pela subjetividade e apelar para a abstração da política de massas. Negociações, guerras de libertação nacional, gente arrancada de suas casas e levada às cutucadas, de ônibus ou a pé, para enclaves em outras regiões: o que essas experiências significam? Não são elas, quase que por essência, irrecuperáveis?

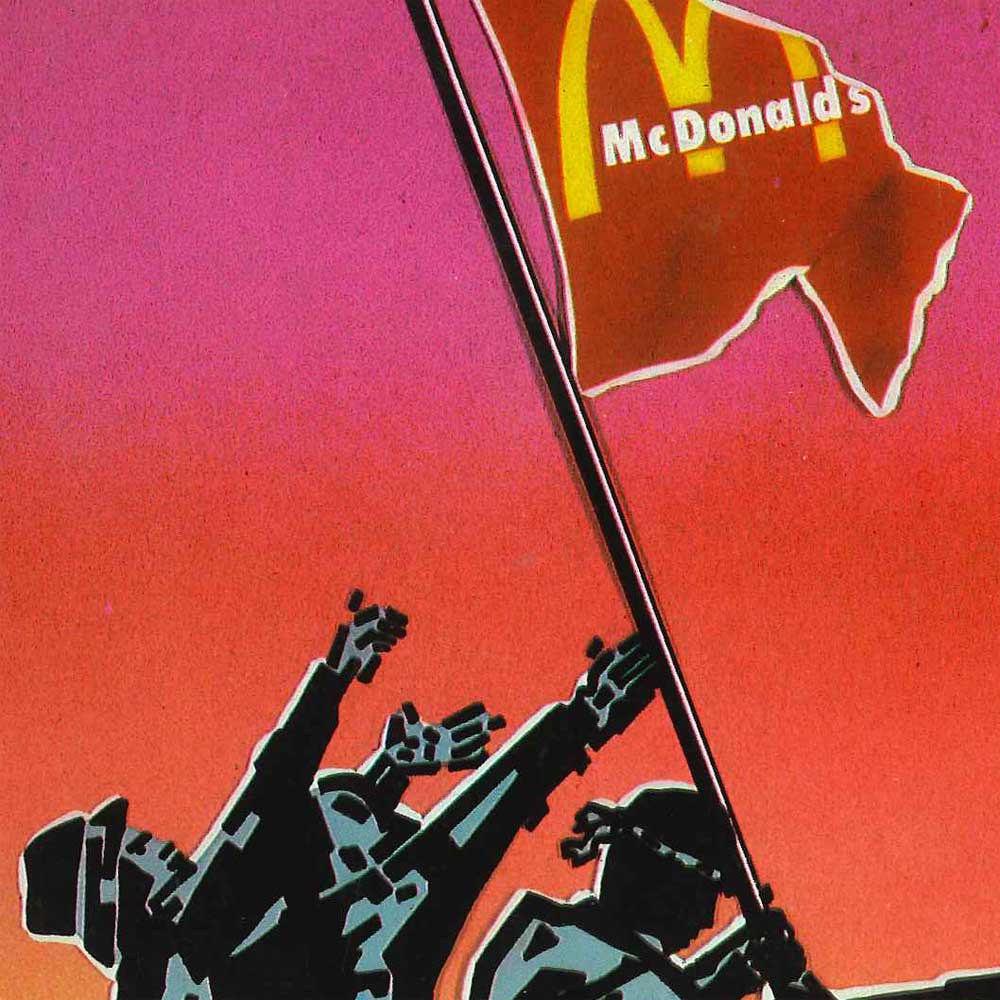

Chegamos ao nacionalismo e a sua associação essencial ao exílio. O nacionalismo é a uma declaração de pertencer a um lugar, a um povo, a uma herança cultural. Ele afirma uma pátria criada por uma comunidade de língua, cultura e costumes e, ao fazê-lo, rechaça o exílio, luta para evitar seus estragos. Com efeito, a interação entre nacionalismo e exílio é como a dialética hegeliana do senhor e do escravo, opostos que informam e constituem um ao outro. Em seus primeiros estágios, todos os nacionalismos se desenvolvem a partir de uma situação de separação. As lutas pela independência dos Estados Unidos, pela unificação da Alemanha e da Itália, pela libertação da Argélia foram de grupos nacionais separados — exilados — daquilo que consideravam seu modo de viver legítimo. O nacionalismo triunfante justifica então, tanto retrospectiva como prospectivamente, uma história amarrada de modo seletivo numa forma narrativa: todos os nacionalismos têm seus pais fundadores, seus textos básicos, quase religiosos, uma retórica do pertencer, marcos históricos e geográficos, inimigos e heróis oficiais. Esse ethos coletivo compõe o que o sociólogo francês Pierre Bourdieu chama de habitus, o amálgama coerente de práticas que ligam o hábito a habitação.[p.49] Com o tempo, os nacionalismos bem-sucedidos atribuem a verdade exclusivamente a eles mesmos e relegam a falsidade e a inferioridade aos outros, como na retórica do capitalista contra o comunista (ou do europeu contra o asiático).

E logo adiante da fronteira entre "nós" e os "outros" está o perigoso território do não-pertencer, para o qual, em tempos primitivos, as pessoas eram banidas e onde, na era moderna, imensos agregados de humanidade permanecem como refugiados e pessoas deslocadas.

Os nacionalismos dizem respeito a grupos, mas, num sentido muito agudo, o exílio é uma solidão vivida fora do grupo: a privação sentida por não estar com os outros na habitação comunal. Como, então, alguém supera a solidão do exílio sem cair na linguagem abrangente e latejante do orgulho nacional, dos sentimentos coletivos, das paixões grupais? O que vale a pena salvar e defender entre os extremos do exílio, de um lado, e as afirmações amiúde teimosas e obstinadas do nacionalismo, de outro? O nacionalismo e o exílio possuem atributos intrínsecos? São eles apenas duas variedades conflitantes de paranóia?

Essas questões nunca podem ser respondidas plenamente porque partem do princípio de que o exílio e o nacionalismo podem ser discutidos com neutralidade, sem referir-se um ao outro. Isso é impossível. É que os dois termos incluem tudo, do mais coletivo dos sentimentos coletivos à mais privada das emoções privadas; dificilmente há uma linguagem adequada para ambos. Mas não há certamente nada nas ambições públicas e abrangentes do nacionalismo que toque no âmago da condição do exílio.

O exílio, ao contrário do nacionalismo, é fundamentalmente um estado de ser descontínuo. Os exilados estão separados das raízes, da terra natal, do passado. Em geral, não têm exércitos ou Estados, embora estejam com frequência em busca deles. Portanto, os exilados sentem uma necessidade urgente de reconstituir suas vidas rompidas e preferem ver a si mesmos como parte de uma ideologia triunfante ou de um povo restaurado. O ponto crucial é que uma situação de exílio sem essa ideologia triunfante—criada para reagrupar uma história rompida em um novo todo — é praticamente insuportável e impossível no mundo de hoje. Basta ver o destino de judeus, palestinos e armênios.

Noubar é um armênio solitário e um amigo. Seus pais tiveram de deixar a Turquia em 1915, quando suas famílias foram massacradas: sua avó materna foi decapitada. A mãe e o pai de Noubar foram para Aleppo, depois para o Cairo. Na [p. 50] década de 1960, a vida no Egito tornou-se difícil para quem não era egípcio, e seus pais, junto com quatro filhos, foram levados para Beirute por uma organização internacional de auxílio. Na capital do Líbano, moraram por pouco tempo numa pensão e depois foram enfiados em dois cômodos de uma pequena casa nos arredores da cidade. Não tinham dinheiro e ficaram esperando: oito meses depois, uma agência de ajuda embarcou-os num vôo para Glasgow. E em seguida para Gander. E em seguida para Nova York. Foram de ônibus de Nova York para Seattle, cidade designada pela agência como destino final para eles. Quando perguntei "Seattle?" Noubar sorriu com resignação, como se dissesse, melhor Seattle do que a Armênia, que ele nunca conheceu, ou a Turquia, onde tantos foram massacrados, ou o Líbano, onde ele e sua família teriam certamente arriscado suas vidas. Às vezes, o exílio é melhor do que ficar para trás ou não sair: mas somente às vezes.

Porque nada é seguro. O exílio é uma condição ciumenta. O que você consegue é exatamente o que você não tem vontade de compartilhar, e é ao traçar linhas ao seu redor e ao redor de seus compatriotas que os aspectos menos atraentes de estar no exílio emergem: um sentimento exagerado de solidariedade de grupo e uma hostilidade exaltada em relação aos de fora do grupo, mesmo aqueles que podem, na verdade, estar na mesma situação que você. O que poderia ser mais intransigente do que o conflito entre os judeus sionistas e os palestinos árabes? Os palestinos acham que foram transformados em exilados pelo povo proverbial do exílio, os judeus. Mas os palestinos também sabem que seu próprio sentimento de identidade nacional foi alimentado no ambiente do exílio, onde todos que não sejam irmãos de sangue são inimigos, onde cada simpatizante é agente de alguma potência hostil e onde o menor desvio da linha aceita pelo grupo é um ato da mais extrema traição e deslealdade.

Talvez este seja o mais extraordinário dos destinos do exílio: ser exilados por exilados, reviver o processo de desenraizamento nas mãos de exilados. No verão de 1982, todos os palestinos se perguntaram qual seria o anseio inarticulado que levou Israel, depois de deslocar os palestinos em 1948, a expulsá-los continuamente de seus acampamentos e seus abrigos de refugiados no Líbano. É como se a experiência coletiva judaica reconstruída, tal como representada por Israel e pelo sionismo moderno, não pudesse tolerar outra história de expropriação e perda ao lado da sua, uma intolerância constantemente reforçada pela hostilidade [p. 51] israelita ao nacionalismo dos palestinos, que durante 46 anos reconstruíram com dificuldades a identidade nacional no exílio.

Essa necessidade do exilado de reconstruir uma identidade a partir de refrações e descontinuidades encontra-se nos primeiros poemas de Mahmoud Darwish, cuja obra considerável equivale a um esforço épico para transformar a lírica da perda no drama infinitamente adiado da volta. Assim, ele representa seu sentimento de ausência de um lar na forma de uma lista de coisas incompletas e inacabadas:

Mas eu sou o exilado.Sela-me com teus olhos.Leva-me para onde estiveres —Leva-me para o que és.Restaura-me a cor do rostoE o calor do corpoA luz do coração e dos olhos,O sal do pão e do ritmo,O gosto da terra... a terra natal.Protege-me com teus olhos.Leva-me como uma relíquia da mansão do pesar.Leva-me como um verso de minha tragédia;Leva-me como um brinquedo, um tijolo da casaPara que nossos filhos se lembrem de voltar.

O páthos do exílio está na perda de contato com a solidez e a satisfação da terra: voltar para o lar está fora de questão.

O conto "Amy Foster", de Joseph Conrad, talvez seja a mais intransigente representação do exílio jamais escrita. Conrad julgava-se um exilado da Polônia e quase toda a sua obra (bem como sua vida) carrega a marca inconfundível da obsessão do emigrado sensível com seu próprio destino e com as tentativas desesperadas de fazer contato satisfatório com os novos ambientes. Em certo sentido, "Amy Foster" se restringe aos problemas do exílio — e se restringe tanto que talvez esse não seja um dos contos mais conhecidos de Conrad. Eis, por exemplo, a descrição da agonia de seu personagem principal, [p.52] Yanko Goorall, um camponês da Europa oriental que, a caminho da América, naufraga na costa britânica:

Com efeito, é duro para um homem achar-se como um estrangeiro perdido, indefeso, incompreensível e de origem misteriosa, em algum canto obscuro da Terra. Contudo, entre todos os aventureiros naufragados em todas as regiões selvagens do mundo, não há um, assim me parece, que tenha sofrido um destino tão simplesmente trágico quanto o homem de quem estou falando, o mais inocente dos aventureiros expulso pelo mar.

Yanko deixou sua terra porque as pressões eram grandes demais para que ele continuasse a viver lá. A América o atrai por ser tão promissora, embora ele acabe na Inglaterra. Ele permanece na Inglaterra, cuja língua não fala e onde é temido e mal interpretado. Somente Amy Foster, uma camponesa perseverante e sem atrativos, tenta comunicar-se com ele. Eles se casam, têm um filho, mas, quando Yanko fica doente, Amy, com medo e alheada, recusa-se a cuidar dele, pega o filho e vai embora. A deserção apressa a morte miserável de Yanko, que, como o fim de muitos heróis conradianos, é representada como resultado de uma combinação de isolamento esmagador e indiferença do mundo. O destino de Yanko é descrito como "o supremo desastre da solidão e do desespero".

A situação de Yanko é comovente: um estrangeiro perpetuamente assombrado e sozinho numa sociedade que não o compreende. Mas o exílio de Conrad faz com que ele exagere as diferenças entre Yanko e Amy: ele é arrojado, leve e tem olhos cintilantes, enquanto ela é pesada, sem graça e apática. Quando ele morre, é como se a generosidade anterior dela fosse uma armadilha para atraí-lo e depois aprisioná-lo fatidicamente. A morte de Yanko é romântica: o mundo é rude, ingrato; ninguém o compreende, nem mesmo Amy, a única pessoa próxima dele. Conrad criou um princípio estético a partir do medo neurótico do exilado. Ninguém é capaz de compreender ou se comunicar no mundo de Conrad, mas, paradoxalmente, essa limitação radical das possibilidades da linguagem não impede esforços esmerados para se comunicar. Todas as histórias de Conrad são sobre pessoas solitárias que falam muito (com efeito, quem, entre os grandes modernistas, era mais volúvel e "adjetivesco" do que o próprio Conrad?) e cujas tentativas de impressionar os outros aumentam, em vez de reduzir, o sentimento [p.53] original de isolamento. Cada exilado de Conrad teme e está condenado para sempre a imaginar o espetáculo de uma morte solitária iluminada, por assim dizer, por olhos indiferentes, sem comunicação.

Os exilados olham para os não-exilados com ressentimento. Sentem que eles pertencem a seu meio, ao passo que um exilado está sempre deslocado. Como é nascer num lugar, ficar e viver ali, saber que se pertence a ele, mais ou menos para sempre?

Embora seja verdade que toda pessoa impedida de voltar para casa é um exilado, é possível fazer algumas distinções entre exilados, refugiados, expatriados e emigrados. O exílio tem origem na velha prática do banimento. Uma vez banido, o exilado leva uma vida anômala e infeliz, com o estigma de ser um forasteiro. Por outro lado, os refugiados são uma criação do Estado do século XX. A palavra "refugiado" tornou-se política: ela sugere grandes rebanhos de gente inocente e desnorteada que precisa de ajuda internacional urgente, ao passo que o termo "exilado", creio eu, traz consigo um toque de solidão e espiritualidade.

Os expatriados moram voluntariamente em outro país, geralmente por motivos pessoais ou sociais. Hemingway e Fitzgerald não foram obrigados a viver na França. Eles podem sentir a mesma solidão e alienação do exilado, mas não sofrem com suas rígidas interdições. Os emigrados gozam de uma situação ambígua. Do ponto de vista técnico, trata-se de alguém que emigra para um outro país. Claro, há sempre uma possibilidade de escolha, quando se trata de emigrar. Funcionários coloniais, missionários, assessores técnicos, mercenários e conselheiros militares podem, em certo sentido, viver em exílio, mas não foram banidos. Os colonos brancos na África, em partes da Ásia e na Austrália podem ter sido inicialmente exilados, mas, em sua qualidade de pioneiros e construtores de uma nação, perderam o rótulo de "exilado".

Grande parte da vida de um exilado é ocupada em compensar a perda desorientadora, criando um novo mundo para governar. Não surpreende que tantos exilados sejam romancistas, jogadores de xadrez, ativistas políticos e intelectuais. Essas ocupações exigem um investimento mínimo em objetos e dão um grande valor à mobilidade e à perícia. O novo mundo do exilado é logicamente artificial e sua irrealidade se parece com a ficção. Georg Lukács, na Teoria do romance, sustentou de modo convincente que o romance, forma literária criada a partir da irrealidade da ambição e da fantasia, é a forma da "ausência de uma [p.54] pátria transcendental". De acordo com o teórico húngaro, as epopéias clássicas emanam de culturas estabelecidas em que os valores são claros, as identidades estáveis, a vida imutável. O romance europeu baseia-se exatamente na experiência oposta, a de uma sociedade em mudança na qual um herói de classe média, itinerante e deserdado, busca construir um mundo novo que de alguma forma se pareça com o antigo, deixado para trás para sempre. Na epopéia não há outro mundo, somente a finalidade de nosso mundo. Ulisses retorna a Itaca após anos de errância. Aquiles morrerá porque não pode escapar de seu destino. O romance, no entanto, existe porque outros mundos podem existir — alternativas para especuladores burgueses, errantes, exilados.

Por mais que tenham êxito, os exilados são sempre excêntricos que sentem sua diferença (ao mesmo tempo que, com freqüência, a exploram) como um tipo de orfandade. Aqueles que realmente não têm lar consideram uma afetação, uma exibição de modismo o hábito de ver a alienação em tudo o que é moderno. Agarrando-se à diferença como a uma arma a ser usada com vontade empedernida, o exilado insiste ciosamente em seu direito de se recusar à pertencer a outro lugar.

Isso se traduz geralmente numa intransigência que não é ignorada com facilidade. Obstinação, exagero, tintas carregadas são características de um exilado, métodos para obrigar o mundo a aceitar sua visão — que ele torna mais inaceitável porque, na verdade, não está disposto a vê-la aceita. É a visão dele, afinal de contas. Compostura e serenidade são as últimas coisas associadas à obra dos exilados. Os artistas no exílio são decididamente desagradáveis, e a teimosia se insinua até mesmo em suas obras mais elevadas. A visão de Dante na Divina comédia é imensamente vigorosa em sua universalidade e seu detalhamento, mas mesmo a paz beatífica alcançada no Paraíso apresenta traços do caráter vingativo e da severidade de julgamento do Inferno. Quem, senão um exilado como Dante, banido de sua Florença natal, usaria a eternidade como um lugar para acertar velhas contas?

James Joyce escolheu o exílio, para dar força à sua vocação artística. De um modo estranhamente eficaz—como Richard Ellmann mostrou em sua biografia do romancista irlandês—, Joyce arranjou uma querela com a Irlanda e a manteve viva, de maneira a sustentar a mais rigorosa oposição ao que era familiar. Ellmann diz que "sempre que suas relações com a terra natal corriam o perigo de [p.55] melhorar, [ele] achava um novo incidente para solidificar sua intransigência e reafirmar a correção de sua ausência voluntária". A ficção de Joyce tem a ver com o que, em uma carta, ele descreveu como o estado de ser "sozinho e sem amigos". E, embora seja raro escolher o banimento como um modo de vida, ele compreendeu perfeitamente suas provações.

Mas o sucesso de Joyce como exilado enfatiza a questão localizada em seu âmago: será o exílio tão extremo e privado que qualquer uso instrumental dele é, em última análise, uma trivialização? De que modo a literatura do exílio assumiu seu lugar como um topos da experiência humana, ao lado da aventura, da educação ou da descoberta? Trata-se do mesmo exílio que mata literalmente Yanko Goorall e engendra a relação custosa e amiúde desumanizadora entre o exilado do século XX e o nacionalismo? Ou se trata de alguma variedade mais benigna?

Grande parte do interesse contemporâneo pelo exílio pode ser remontado à noção um tanto descorada de que os não-exilados podem partilhar dos benefícios do exílio como um motivo redentor. Há, de fato, certa plausibilidade e verdade nessa idéia. Tal como estudiosos medievais itinerantes ou escravos gregos cultos no Império romano, os exilados — os excepcionais entre eles — de fato fermentam seus ambientes. E é natural que "nós" concentremos nossa atenção nesse aspecto iluminador da presença"deles" entre nós, não no infortúnio ou em suas necessidades. Mas, vistos com a indiferença que caracteriza o ponto de vista político dos deslocamentos maciços da atualidade, os exilados individuais nos forçam a reconhecer o destino trágico da falta de lar num mundo necessariamente implacável.

Uma geração atrás, Simone Weil expôs o dilema do exilado do modo mais conciso possível: "Ter raízes é talvez a necessidade mais importante e menos reconhecida da alma humana". Mas Weil também considerava que a maioria dos remédios para o desenraizamento nessa época de guerras mundiais, deportações e extermínios em massa são quase tão perigosos quanto o que eles supostamente remedeiam. Deles, o Estado—ou mais precisamente, o estatismo—é um dos mais insidiosos, pois a adoração do Estado tende a suplantar todos os outros laços humanos.

Weil nos expõe novamente àquele complexo de pressões e restrições que está no centro da condição de exilado e que, como sugeri, é o que temos de mais [p. 56] próximo da tragédia na era moderna. Há o simples fato do isolamento e do deslocamento, que produz o tipo de masoquismo narcisista que resiste a todos os esforços de melhoramento, aculturação e comunidade. Nesse ponto extremo, o exilado pode fazer do exílio um fetiche, uma prática que o distancie de quaisquer conexões e compromissos. Viver como se tudo a sua volta fosse temporário e talvez trivial é cair na armadilha do cinismo petulante, bem como da falta lamuriosa de amor. É mais comum a pressão sobre o exilado para entrar—em partidos, movimentos nacionais ou no Estado. O exilado recebe a oferta de um novo conjunto de afiliações e estabelece novas lealdades. Mas há também uma perda—de perspectiva crítica, de reserva intelectual, de coragem moral.

Deve-se também reconhecer que o nacionalismo defensivo dos exilados favorece amiúde a consciência de si mesmo tanto quanto as formas menos atraentes de auto-afirmação. Projetos de reconstrução, tais como montar uma nação a partir do exílio (como é o caso de judeus e palestinos no século XX), envolvem a construção de uma história nacional, o reavivamento de uma língua antiga, a fundação de instituições nacionais como bibliotecas e universidades. E, embora tudo isso às vezes promova um etnocentrismo estridente, também dá origem a investigações que inevitavelmente vão muito mais além de fatos simples e positivos como a"etnicidade". Há, por exemplo, a consciência de si mesmo de um indivíduo que tenta entender por que a história de palestinos e judeus apresenta certos padrões próprios; por que, apesar da opressão e da ameaça de extinção, um determinado ethos permanece vivo no exílio.

Portanto, não falo do exílio como um privilégio, mas como uma alternativa às instituições de massa que dominam a vida moderna. No fim das contas, o exílio não é uma questão de escolha: nascemos nele, ou ele nos acontece. Mas, desde que o exilado se recuse a ficar sentado à margem, afagando uma ferida, há coisas a aprender: ele deve cultivar uma subjetividade escrupulosa (não complacente ou intratável).

O exemplo mais rigoroso de tal subjetividade talvez se encontre nos escritos de Theodor Adorno, o filósofo e crítico judeu alemão. Sua obra-prima, Mínima Moralia, é uma autobiografia escrita no exílio; seu subtítulo é Reflexionen aus dem beschädigten Leben (Reflexões de uma vida mutilada). Adorno era um opositor implacável do que chamou de mundo "administrado"; para ele, a vida era comprimida em formas prontas, "lares" pré-fabricados. Sustentava que tudo o que [p. 57] dizemos ou pensamos, assim como todos os objetos que possuímos, são, em última análise, uma mera mercadoria. A linguagem é jargão, os objetos são para venda. Recusar esse estado de coisas é a missão intelectual do exilado.

As reflexões de Adorno são animadas pela crença de que o único lar realmente disponível agora, embora frágil e vulnerável, está na escrita. Fora disso,

a casa é passado. O bombardeio das cidades européias, bem como os campos de trabalho e de concentração, é apenas antecedente do que o desenvolvimento imanente da tecnologia decidiu há muito tempo que seria o destino das casas. Elas agora servem apenas para serem jogadas fora, como latas velhas.

Adorno diz, com grave ironia, que "faz parte da moralidade não se sentir em casa na própria casa".

Seguir Adorno é ficar longe de "casa", a fim de olhá-la com o distanciamento do exílio, pois há mérito considerável em observar as discrepâncias entre os vários conceitos e idéias e o que eles produzem de fato. Damos como certas a pátria e a língua, elas se tornam natureza, e seus pressupostos subjacentes retrocedem para o dogma e a ortodoxia.

O exilado sabe que, num mundo secular e contingente, as pátrias são sempre provisórias. Fronteiras e barreiras, que nos fecham na segurança de um território familiar, também podem se tornar prisões e são, com freqüência, defendidas para além da razão ou da necessidade. O exilado atravessa fronteiras, rompe barreiras do pensamento e da experiência.

Hugo de Saint Victor, um monge da Saxônia que viveu no século XII, escreveu estas linhas assustadoramente belas:

Portanto, é fonte de grande virtude para a mente exercitada aprender, pouco a pouco, primeiro a mudar em relação às coisas invisíveis e transitórias, de tal modo que depois ela possa deixá-las para trás completamente. O homem que acha doce seu torrão natal ainda é um iniciante fraco; aquele para quem todo solo é sua terra natal já é forte; mas perfeito é aquele para quem o mundo inteiro é uma terra estrangeira. A alma frágil fixou seu amor em um ponto do mundo; o homem forte estendeu seu amor para todos os lugares; o homem perfeito extinguiu isso. [p. 58]

Erich Auerbach, o grande estudioso do século XX da literatura, que passou os anos da guerra exilado na Turquia, citou esse trecho como um modelo para quem queira transcender os limites nacionais ou provinciais. Somente ao adotar essa postura o historiador pode começar a captar a experiência humana e seus registros escritos em sua diversidade e particularidade; de outro modo, permanecerá mais comprometido com as exclusões e reações de preconceito do que com a liberdade que acompanha o conhecimento. Mas observe-se que Hugo deixa claro que o homem "forte" ou "perfeito" alcança independência e desapego trabalhando mediante apegos, não com a rejeição deles. O exílio baseia-se na existência do amor pela terra natal e nos laços que nos ligam a ela—o que é verdade para todo exílio não é a perda da pátria e do amor à pátria, mas que a perda é inerente à própria existência de ambos.

Consideremos as experiências como se elas estivessem prestes a desaparecer. O que as prende na realidade? O que salvaríamos delas? Do que desistiríamos? Somente alguém que atingiu independência e desapego, alguém cuja terra natal é"doce", mas cujas circunstâncias tornam impossível recapturar essa doçura, pode responder a essas perguntas. (Essa pessoa também descobriria que é impossível obter satisfação de arremedos fornecidos pela ilusão ou pelo dogma.) Isso pode parecer uma receita para a obtenção de um panorama uniformemente tenebroso e, concomitantemente, uma desaprovação permanentemente sombria de toda possibilidade de entusiasmo ou de leveza de espírito. Não necessariamente. Embora talvez pareça estranho falar dos prazeres do exílio, há certas coisas positivas para se dizer sobre algumas de suas condições. Ver “o mundo inteiro como uma terra estrangeira” possibilita a originalidade da visão. A maioria das pessoas tem consciência de uma cultura, um cenário, um país; os exilados têm consciência de pelo menos dois desses aspectos, e essa pluralidade de visão dá origem a uma consciência de dimensões simultâneas, uma consciência que para tomar emprestada uma palavra da música —é contrapontística.

Para o exilado, os hábitos de vida, expressão ou atividade no novo ambiente ocorrem inevitavelmente contra o pano de fundo da memória dessas coisas em outro ambiente. Assim, ambos os ambientes são vívidos, reais, ocorrem juntos como no contraponto. Há um prazer específico nesse tipo de apreensão, em especial se o exilado está consciente de outras justaposições contrapontísticas que reduzem o julgamento ortodoxo e elevam a simpatia compreensiva. Temos [p. 59] também um sentimento particular de realização ao agir como se estivéssemos em casa em qualquer lugar.

Contudo, isso apresenta seus riscos: o hábito da dissimulação é cansativo e desgastante. O exílio jamais se configura como o estado de estar satisfeito, plácido ou seguro. Nas palavras de Wallace Stevens, o exílio é "uma mente de inverno" em que o páthos do verão e do outono, assim como o potencial da primavera, estão por perto, mas são inatingíveis. Talvez essa seja uma outra maneira de dizer que a vida do exilado anda segundo um calendário diferente e é menos sazonal e estabelecida do que a vida em casa. O exílio é a vida levada fora da ordem habitual. É nômade, descentrada, contrapontística, mas, assim que nos acostumamos a ela, sua força desestabilizadora entra em erupção novamente.