O primeiro ano e meio do segundo mandato de Barack Obama foi extraordinariamente azarado.

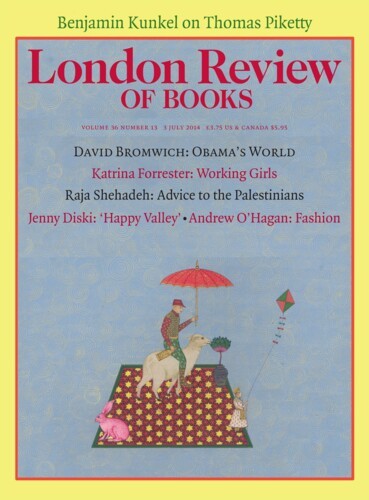

David Bromwich

London Review of Books

|

| Vol. 36 No. 13 · 3 July 2014 |

Tradução / O primeiro ano e meio do segundo mandato de Barack Obama tem sido espetacularmente azarado. Os sucessivos percalços de seu plano de assistência à saúde (Obamacare); os muitos erros da coordenação feita por computador que obrigou pessoas doentes e famílias a esperar dias ou semanas à frente de telas pretas consumiram a nova fé no governo que o tal plano pretendia afirmar. E quando, pelo final de abril de 2014, a coisa parecia meio resolvida, com milhões finalmente cobertos por seguro-saúde e inúmeras carências afinal superadas, começaram as histórias dos falsos relatórios de tratamentos e dos meses de espera por um internamento nos Hospitais dos Veteranos. Foi mais um fracasso do gerenciamento, em mais um ramo do governo com o qual Obama manifestara o mais caloroso interesse-envolvimento. E nem uma pequena coisa que de longe que fosse, se assemelhasse a um sucesso na política exterior, para compensar os embaraços em casa. Os EUA, que sempre precisam estar fazendo coisas e tomando providências, nada conseguiram fazer sobre a reintegração da Crimeia à Federação Russa, nem sobre o conflito na Ucrânia.

O traço comum em todos esses eventos foi que Obama, em pessoa, parecia sempre bem longe da cena. Obama estava trabalhando, nos induziram a crer, preocupado e atentamente compreensivo. Mas em questões como essas, sente-se facilmente que é indispensável um sinal bem claro de que o presidente está ali, “com a mão na massa”. O que se viu, contudo, foi que Obama foi surpreendido pela rejeição de seu plano de assistência à saúde – que ficou chocado e consternado, como todos os norte-americanos. Mas Obama não teria de saber mais, sobretudo, que a maioria de nós, norte-americanos comuns? Mais uma vez, o escândalo dos Hospitais dos Veteranos foi assunto (e escândalo) do qual Obama só soube pelos jornais... Mas por que só soube daquilo tudo quando ligou a TV ou abriu os jornais? O show de caras de confiança traída e surpresa que Obama ofereceu foi recebido com mais simpatia e solidariedade do que em outro evento, ainda mergulhado em obscuridades, em que quatro norte-americanos foram assassinados em Benghazi em 11 de novembro de 2012. Dessa vez, o presidente fora informado, mas estava em plena campanha eleitoral e deixou a crise para o Departamento de Estado. Ausente e absolvido. A questão é que sempre, em todos os casos, há algo de aéreo, zonzo, alheado e enervante em todas essas ausências do presidente Obama. Obama ordenou o bombardeio da Líbia, em março de 2011, depois de ter sinalizado que não bombardearia ninguém. E ordenou o bombardeio da Líbia num discurso inesperado, repentino, sem qualquer planejamento, enquanto fazia visita oficial ao Brasil.

O segundo mandato começou de forma diferente, com uma iniciativa espontânea que surgiu da presença voluntária de Obama numa cena da qual, se não quisesse, não precisaria ter participado. Depois de um assassinato em massa numa escola de crianças em Newtown, Connecticut, em dezembro de 2012, Obama falou com alarde de conseguir a aprovação para nova lei que apertaria o controle sobre posse e uso de armas. Quem o tenha visto, com certeza testemunhou o momento da mais profundamente engajada emoção de toda a presidência de Obama, e o presidente, assumindo o maior risco de todo o seu governo. O momento para divulgar as determinações da nova lei era durante aqueles dias de dezembro de 2012, quando o sofrimento das famílias comovia o país inteiro. A solução de Obama foi típica: anunciou que Joe Biden examinaria as possibilidades legislativas e tinha um mês para apresentar seu relatório. Foram-se as semanas, várias leis que proíbem posse e porte de armas foram veementemente criticadas em público... e a National Rifle Association teve todo o tempo de que precisava para se organizar. O momento passou, e a lei não apareceu. Isso foi mais ou menos o que aconteceu também com a promessa, em janeiro de 2009, de fechar Guantánamo. Obama saiu da sala e deixou ordens para que o chamassem quando o caso estivesse resolvido. A pausa da prudência foi alongada e logo se converteu em sinal tão claro de que o assunto não preocupava Obama, que a questão perdeu qualquer traço de urgência que algum dia tivesse tido.

Obama é adepto de transmitir sentimentos de benevolência que seus ouvintes querem, sentimentos que poderiam levar a ações benevolentes. Parecia estar em seu elemento em todos os discursos de luto & pêsames depois de assassinatos em massa nos EUA, não só em Newtown, mas em Aurora, em Fort Hood, em Tucson, em Boston depois das bombas da Maratona; e em seu encontro com desolados proprietários de casas destruídas em furacões recentes e respectivos prefeitos das áreas devastadas. É presidente para distribuir compaixão com cara de bom, e de uma altura decorosa e reduzida. Esse parece ser o papel que Obama prefere representar também no planeta. Seria a postura da qual teria gostado de falar sobre a Primavera Árabe, e, também, sobre a guerra na Síria. Bastaria que Assad tivesse obedecido às ordens de Obama, quando Obama disse que “Assad tem de sair”. Obama tem o desejo de ajudar o próximo mais puro do que qualquer dos seus predecessores na Casa Branca desde Jimmy Carter; e por alguma espécie de precaução que muito se aproxima da timidez, Obama jamais conversou com Carter, sequer uma vez, nos últimos cinco anos. Obama discursa pela boa causa, mas quase sempre acaba por aprovar o mal aceitável que os políticos ou os ricos dos EUA já tenham aceitado. Obama assiste ao mundo como o seu mais importante espectador.

Mas evita a companhia de outros políticos – traço já bem conhecido de muitos e sempre espantoso. Um importante Democrata do Senado, perguntado sobre quantas vezes conversara com Obama no ano passado, respondeu que só acontecera uma vez. O mesmo senador pediu que seu nome não fosse citado, porque tal grau de intimidade com o presidente despertaria ciúmes entre seus pares. A falta de interesse de Obama no dia a dia da política – ter de negociar e viver imerso também em interesses de outros, o tantas vezes apenas formal, mas necessário intercâmbio de ideias – muito fez para embotar a sensibilidade do presidente quanto a mudanças no sentimento da população. Avesso a conflitos como é, Obama jamais vê que alguma luta se aproxima, senão quando já está sobre a sua cabeça e quase totalmente fora de controle. O Tea Party começou na primavera de 2009, com um surto na Bolsa de Mercadorias de Chicago, do ex-administrador de hedge fund Rick Santelli, que perguntou por que os bons norte-americanos teriam de pagar pelos perdedores que o colapso financeiro afogara num mar de hipotecas impagáveis. Santelli prometeu criar um novo grupo insurgente nas semanas seguintes, feito à imagem do Tea Party de Boston. Foi um discurso espertalhão, mas moralmente feio, e poderia ter sido contido. Obama só tomou conhecimento do Tea Party mais de um ano depois. Quando já estava muito bem organizado e em posição de aplicar a Obama a fragorosa derrota que sofreu nas eleições de meio de mandato de 2010 e derrota da qual seu governo, na verdade, jamais se recuperou.

Por que tantos e tantos choques e surpresas? Obama chegou à presidência sem antes ter comandado coisa alguma. Indicou servidores com ares de muito bem qualificados, mas (como depois se viu) completamente ineptos, com nenhuma das habilidades indispensáveis para administrar. Steven Chu, secretário de Energia no primeiro mandato de Obama é dono de um Prêmio Nobel em Física, mas promulgou sem reagir a “acima exposta” política energética, que incluía, com ecumênica indiferença, energia nuclear, perfuração em águas profundas, perfuração no Ártico e extração xisto (fracking). Kathleen Sebelius, secretária da Saúde e Serviços Humanos, fora governadora do Kansas e leal apoiadora de Obama, mas sem qualquer experiência de administração em larga escala, antes de ver chegar ao seu gabinete o gigantesco aparelho da [lei] “Affordable Care Act”. O mesmo se pode dizer de Eric Shinseki, general famoso por dizer a verdade sobre o número de soldados necessários para tornar seguro o Iraque. Shinseki foi mal posto como administrador dos Assuntos dos Veteranos, e demitido apenas poucas semanas depois de Sebelius.

“Desengajamento” passou a ser a palavra polida para designar a relação de Obama com suas próprias políticas. Ausente, não cobrado e absolvido foi como se viu Obama na crise da Ucrânia que cresceu ao longo dos meses de janeiro e fevereiro. O golpe para derrubar Yanukovich e a tomada do poder por um governo provisório em Kiev foram antecipados e de fato encorajados pela comissão de Europa e Eurásia do Departamento de Estado. A secretária-assistente encarregada era Victoria Nuland, neoconservadora muito bem-sucedida no processo de transição, em 2009, da equipe de Dick Cheney, para a equipe de Hillary Clinton. Nuland é casada com o cofundador do “Projeto para o Novo Século Norte-americano” [orig. Project for the New American Century], Robert Kagan, um dos principais promotores da Guerra no Iraque. É provável que o mundo jamais venha a saber o que Obama supunha que Nuland planejava fazer quando ela voou para a Praça Maidan e lá reapareceu, distribuindo comida aos manifestantes contra a Rússia e a um passo das fronteiras russas. Mas a mensagem já circula amplamente: Obama é um homem que não se empenha muito para saber muito das coisas. Sobre a Ucrânia, parecia longe e distanciado da ação, possivelmente sem nada saber das implicações do investimento do seu Departamento de Estado na sociedade civil e na promoção da democracia para a Ucrânia: e foram mais de US$ 5 bilhões desde 1991 – como Nuland revelou em sessão do National Press Club, em 13 de dezembro de 2013 – soma gigantesca, pelos padrões da Agência USAID. Obama delegou ao seu secretário de Estado, John Kerry, o controle sobre a posição pública dos EUA no mundo. Resultado disso com a Ucrânia em 2014, como com a Síria em 2013, foi tornar a situação ainda mais confusa, cada dia mais carregada de oportunidades para hostilidades entre EUA e Rússia. Até que, no final de março, Obama pronunciou um discurso ante a União Europeia em Bruxelas, no qual expôs a débâcle, mas travestida como se fosse política.

A despreocupação, o descaso com que Obama vê Cheney semear nos canteiros de sua própria política é característico e revelador. Como Barton Gellman revelou em Angler, ainda o melhor livro sobre Cheney, o vice-presidente em 2001 recebeu carta-branca para encher todos os departamentos e agências do governo com trabalhadores de primeiro e segundo escalão que fossem fanaticamente leais a ele-Cheney. Muitos daqueles ainda permanecem por lá; Obama não fez esforço algum para preservar o próprio governo contra a influência deles. O desgosto contra Bush e Cheney, mesmo no Partido Republicano, era generalizado no início de 2009 e dava real poder de alavancagem a qualquer novo presidente. Mas a ideia de que o país tinha de voltar a ser estado de direito não prosperou sob Obama; até a expressão “estado de direito” deixou de ser ouvida. Não se viu sequer um criminoso de Wall Street que tenha sido processado; não se viu sequer uma ação judicial contra advogado que tenha defendido a tortura; ou contra funcionário público que tenha ordenado a tortura nos EUA ou em qualquer lugar do mundo em nome dos EUA; ou contra agente do governo dos EUA que torturou. Onde Cheney e Bush são vistos e ressentidos como instigadores desses crimes, Obama é tido como coadjuvante, cúmplice ou corresponsável.

O modo descontraído e relaxado com que lida com a Constituição, finalmente pôs o presidente Obama do lado oposto ao de seus mais fiéis aliados, mesmo entre os Democratas centristas. A Casa Branca está agora envolvida em luta-livre com a presidente da Comissão de Inteligência do Senado, Dianne Feinstein, tida como defensora rotineira dos interesses da polícia e dos serviços de inteligência, contra cidadãos e suspeitos. A recusa da CIA, mesmo com meses de atraso, a aprovar a entrega a uma comissão do Senado do relatório de suas ações desde 2001, levou Feinstein, afinal, a questionar o papel da Casa Branca, na ocultação do relatório. Feinstein interpretou o elaborado show de imparcialidade de Obama como uma extensão a mais do privilégio executivo, contra o braço do governo responsável pela fiscalização.

A ação executiva foi mais uma vez a opção de Obama, quando acertou o retorno, dia 31 de maio de 2014, de Bowe Bergdahl, prisioneiro norte-americano no Afeganistão, trocado por cinco Talibã que permaneciam presos em Guantánamo. E dia 2 de junho de 2014, a Agência de Proteção Ambiental, com apoio explícito de Obama, anunciou novos limites de carbono calculados para encurtar a vida de usinas movidas a carvão. Essas duas ações, uma doméstica, outra com efeitos fora do país, foram os movimentos mais firmes de Obama, em cinco anos. Mas ambos foram apresentados como decisões do Executivo, nada devendo a político algum, nenhum dos quais foi consultado. Democratas preocupados com eleições e que não foram consultados, teriam relutado a defender a troca de prisioneiros; e democratas dos estados de minas de carvão, como West Virginia e Kentucky já está denunciando ativamente os novos limites de carvão. E essa determinação de Obama, que insiste em fazer as coisas enquanto pode nos seus últimos anos de governo, e em agir sozinho quando não pode agir com o Congresso agora o prendeu e comprometeu-o de tal modo, que Obama está absolutamente sem saída. Aquelas são decisões que, pela própria natureza, não podem ser canceladas. Se o Partido Republicano já não tivesse desperdiçado um pedido de impeachment há pouco tempo demais contra Bill Clinton ele, com certeza, teria respondido à fúria que subia das suas fileiras, e teria castigado Barack Obama, com um impeachment.

O traço comum em todos esses eventos foi que Obama, em pessoa, parecia sempre bem longe da cena. Obama estava trabalhando, nos induziram a crer, preocupado e atentamente compreensivo. Mas em questões como essas, sente-se facilmente que é indispensável um sinal bem claro de que o presidente está ali, “com a mão na massa”. O que se viu, contudo, foi que Obama foi surpreendido pela rejeição de seu plano de assistência à saúde – que ficou chocado e consternado, como todos os norte-americanos. Mas Obama não teria de saber mais, sobretudo, que a maioria de nós, norte-americanos comuns? Mais uma vez, o escândalo dos Hospitais dos Veteranos foi assunto (e escândalo) do qual Obama só soube pelos jornais... Mas por que só soube daquilo tudo quando ligou a TV ou abriu os jornais? O show de caras de confiança traída e surpresa que Obama ofereceu foi recebido com mais simpatia e solidariedade do que em outro evento, ainda mergulhado em obscuridades, em que quatro norte-americanos foram assassinados em Benghazi em 11 de novembro de 2012. Dessa vez, o presidente fora informado, mas estava em plena campanha eleitoral e deixou a crise para o Departamento de Estado. Ausente e absolvido. A questão é que sempre, em todos os casos, há algo de aéreo, zonzo, alheado e enervante em todas essas ausências do presidente Obama. Obama ordenou o bombardeio da Líbia, em março de 2011, depois de ter sinalizado que não bombardearia ninguém. E ordenou o bombardeio da Líbia num discurso inesperado, repentino, sem qualquer planejamento, enquanto fazia visita oficial ao Brasil.

O segundo mandato começou de forma diferente, com uma iniciativa espontânea que surgiu da presença voluntária de Obama numa cena da qual, se não quisesse, não precisaria ter participado. Depois de um assassinato em massa numa escola de crianças em Newtown, Connecticut, em dezembro de 2012, Obama falou com alarde de conseguir a aprovação para nova lei que apertaria o controle sobre posse e uso de armas. Quem o tenha visto, com certeza testemunhou o momento da mais profundamente engajada emoção de toda a presidência de Obama, e o presidente, assumindo o maior risco de todo o seu governo. O momento para divulgar as determinações da nova lei era durante aqueles dias de dezembro de 2012, quando o sofrimento das famílias comovia o país inteiro. A solução de Obama foi típica: anunciou que Joe Biden examinaria as possibilidades legislativas e tinha um mês para apresentar seu relatório. Foram-se as semanas, várias leis que proíbem posse e porte de armas foram veementemente criticadas em público... e a National Rifle Association teve todo o tempo de que precisava para se organizar. O momento passou, e a lei não apareceu. Isso foi mais ou menos o que aconteceu também com a promessa, em janeiro de 2009, de fechar Guantánamo. Obama saiu da sala e deixou ordens para que o chamassem quando o caso estivesse resolvido. A pausa da prudência foi alongada e logo se converteu em sinal tão claro de que o assunto não preocupava Obama, que a questão perdeu qualquer traço de urgência que algum dia tivesse tido.

Obama é adepto de transmitir sentimentos de benevolência que seus ouvintes querem, sentimentos que poderiam levar a ações benevolentes. Parecia estar em seu elemento em todos os discursos de luto & pêsames depois de assassinatos em massa nos EUA, não só em Newtown, mas em Aurora, em Fort Hood, em Tucson, em Boston depois das bombas da Maratona; e em seu encontro com desolados proprietários de casas destruídas em furacões recentes e respectivos prefeitos das áreas devastadas. É presidente para distribuir compaixão com cara de bom, e de uma altura decorosa e reduzida. Esse parece ser o papel que Obama prefere representar também no planeta. Seria a postura da qual teria gostado de falar sobre a Primavera Árabe, e, também, sobre a guerra na Síria. Bastaria que Assad tivesse obedecido às ordens de Obama, quando Obama disse que “Assad tem de sair”. Obama tem o desejo de ajudar o próximo mais puro do que qualquer dos seus predecessores na Casa Branca desde Jimmy Carter; e por alguma espécie de precaução que muito se aproxima da timidez, Obama jamais conversou com Carter, sequer uma vez, nos últimos cinco anos. Obama discursa pela boa causa, mas quase sempre acaba por aprovar o mal aceitável que os políticos ou os ricos dos EUA já tenham aceitado. Obama assiste ao mundo como o seu mais importante espectador.

Mas evita a companhia de outros políticos – traço já bem conhecido de muitos e sempre espantoso. Um importante Democrata do Senado, perguntado sobre quantas vezes conversara com Obama no ano passado, respondeu que só acontecera uma vez. O mesmo senador pediu que seu nome não fosse citado, porque tal grau de intimidade com o presidente despertaria ciúmes entre seus pares. A falta de interesse de Obama no dia a dia da política – ter de negociar e viver imerso também em interesses de outros, o tantas vezes apenas formal, mas necessário intercâmbio de ideias – muito fez para embotar a sensibilidade do presidente quanto a mudanças no sentimento da população. Avesso a conflitos como é, Obama jamais vê que alguma luta se aproxima, senão quando já está sobre a sua cabeça e quase totalmente fora de controle. O Tea Party começou na primavera de 2009, com um surto na Bolsa de Mercadorias de Chicago, do ex-administrador de hedge fund Rick Santelli, que perguntou por que os bons norte-americanos teriam de pagar pelos perdedores que o colapso financeiro afogara num mar de hipotecas impagáveis. Santelli prometeu criar um novo grupo insurgente nas semanas seguintes, feito à imagem do Tea Party de Boston. Foi um discurso espertalhão, mas moralmente feio, e poderia ter sido contido. Obama só tomou conhecimento do Tea Party mais de um ano depois. Quando já estava muito bem organizado e em posição de aplicar a Obama a fragorosa derrota que sofreu nas eleições de meio de mandato de 2010 e derrota da qual seu governo, na verdade, jamais se recuperou.

Por que tantos e tantos choques e surpresas? Obama chegou à presidência sem antes ter comandado coisa alguma. Indicou servidores com ares de muito bem qualificados, mas (como depois se viu) completamente ineptos, com nenhuma das habilidades indispensáveis para administrar. Steven Chu, secretário de Energia no primeiro mandato de Obama é dono de um Prêmio Nobel em Física, mas promulgou sem reagir a “acima exposta” política energética, que incluía, com ecumênica indiferença, energia nuclear, perfuração em águas profundas, perfuração no Ártico e extração xisto (fracking). Kathleen Sebelius, secretária da Saúde e Serviços Humanos, fora governadora do Kansas e leal apoiadora de Obama, mas sem qualquer experiência de administração em larga escala, antes de ver chegar ao seu gabinete o gigantesco aparelho da [lei] “Affordable Care Act”. O mesmo se pode dizer de Eric Shinseki, general famoso por dizer a verdade sobre o número de soldados necessários para tornar seguro o Iraque. Shinseki foi mal posto como administrador dos Assuntos dos Veteranos, e demitido apenas poucas semanas depois de Sebelius.

“Desengajamento” passou a ser a palavra polida para designar a relação de Obama com suas próprias políticas. Ausente, não cobrado e absolvido foi como se viu Obama na crise da Ucrânia que cresceu ao longo dos meses de janeiro e fevereiro. O golpe para derrubar Yanukovich e a tomada do poder por um governo provisório em Kiev foram antecipados e de fato encorajados pela comissão de Europa e Eurásia do Departamento de Estado. A secretária-assistente encarregada era Victoria Nuland, neoconservadora muito bem-sucedida no processo de transição, em 2009, da equipe de Dick Cheney, para a equipe de Hillary Clinton. Nuland é casada com o cofundador do “Projeto para o Novo Século Norte-americano” [orig. Project for the New American Century], Robert Kagan, um dos principais promotores da Guerra no Iraque. É provável que o mundo jamais venha a saber o que Obama supunha que Nuland planejava fazer quando ela voou para a Praça Maidan e lá reapareceu, distribuindo comida aos manifestantes contra a Rússia e a um passo das fronteiras russas. Mas a mensagem já circula amplamente: Obama é um homem que não se empenha muito para saber muito das coisas. Sobre a Ucrânia, parecia longe e distanciado da ação, possivelmente sem nada saber das implicações do investimento do seu Departamento de Estado na sociedade civil e na promoção da democracia para a Ucrânia: e foram mais de US$ 5 bilhões desde 1991 – como Nuland revelou em sessão do National Press Club, em 13 de dezembro de 2013 – soma gigantesca, pelos padrões da Agência USAID. Obama delegou ao seu secretário de Estado, John Kerry, o controle sobre a posição pública dos EUA no mundo. Resultado disso com a Ucrânia em 2014, como com a Síria em 2013, foi tornar a situação ainda mais confusa, cada dia mais carregada de oportunidades para hostilidades entre EUA e Rússia. Até que, no final de março, Obama pronunciou um discurso ante a União Europeia em Bruxelas, no qual expôs a débâcle, mas travestida como se fosse política.

A despreocupação, o descaso com que Obama vê Cheney semear nos canteiros de sua própria política é característico e revelador. Como Barton Gellman revelou em Angler, ainda o melhor livro sobre Cheney, o vice-presidente em 2001 recebeu carta-branca para encher todos os departamentos e agências do governo com trabalhadores de primeiro e segundo escalão que fossem fanaticamente leais a ele-Cheney. Muitos daqueles ainda permanecem por lá; Obama não fez esforço algum para preservar o próprio governo contra a influência deles. O desgosto contra Bush e Cheney, mesmo no Partido Republicano, era generalizado no início de 2009 e dava real poder de alavancagem a qualquer novo presidente. Mas a ideia de que o país tinha de voltar a ser estado de direito não prosperou sob Obama; até a expressão “estado de direito” deixou de ser ouvida. Não se viu sequer um criminoso de Wall Street que tenha sido processado; não se viu sequer uma ação judicial contra advogado que tenha defendido a tortura; ou contra funcionário público que tenha ordenado a tortura nos EUA ou em qualquer lugar do mundo em nome dos EUA; ou contra agente do governo dos EUA que torturou. Onde Cheney e Bush são vistos e ressentidos como instigadores desses crimes, Obama é tido como coadjuvante, cúmplice ou corresponsável.

O modo descontraído e relaxado com que lida com a Constituição, finalmente pôs o presidente Obama do lado oposto ao de seus mais fiéis aliados, mesmo entre os Democratas centristas. A Casa Branca está agora envolvida em luta-livre com a presidente da Comissão de Inteligência do Senado, Dianne Feinstein, tida como defensora rotineira dos interesses da polícia e dos serviços de inteligência, contra cidadãos e suspeitos. A recusa da CIA, mesmo com meses de atraso, a aprovar a entrega a uma comissão do Senado do relatório de suas ações desde 2001, levou Feinstein, afinal, a questionar o papel da Casa Branca, na ocultação do relatório. Feinstein interpretou o elaborado show de imparcialidade de Obama como uma extensão a mais do privilégio executivo, contra o braço do governo responsável pela fiscalização.

A ação executiva foi mais uma vez a opção de Obama, quando acertou o retorno, dia 31 de maio de 2014, de Bowe Bergdahl, prisioneiro norte-americano no Afeganistão, trocado por cinco Talibã que permaneciam presos em Guantánamo. E dia 2 de junho de 2014, a Agência de Proteção Ambiental, com apoio explícito de Obama, anunciou novos limites de carbono calculados para encurtar a vida de usinas movidas a carvão. Essas duas ações, uma doméstica, outra com efeitos fora do país, foram os movimentos mais firmes de Obama, em cinco anos. Mas ambos foram apresentados como decisões do Executivo, nada devendo a político algum, nenhum dos quais foi consultado. Democratas preocupados com eleições e que não foram consultados, teriam relutado a defender a troca de prisioneiros; e democratas dos estados de minas de carvão, como West Virginia e Kentucky já está denunciando ativamente os novos limites de carvão. E essa determinação de Obama, que insiste em fazer as coisas enquanto pode nos seus últimos anos de governo, e em agir sozinho quando não pode agir com o Congresso agora o prendeu e comprometeu-o de tal modo, que Obama está absolutamente sem saída. Aquelas são decisões que, pela própria natureza, não podem ser canceladas. Se o Partido Republicano já não tivesse desperdiçado um pedido de impeachment há pouco tempo demais contra Bill Clinton ele, com certeza, teria respondido à fúria que subia das suas fileiras, e teria castigado Barack Obama, com um impeachment.

O Tea Party tem fama de ser o lar dos liberais-libertaristas norte-americanos: defensores da separação dos poderes e da Bill of Rights, especialmente da 1ª, 2ª, 4ª e 5ª emendas – que protegem, respectivamente: a liberdade de expressão, de prática religiosa e de reunião pacífica; o direito de portar armas; o direito dos cidadãos de serem protegidos contra investigações, espionagem e prisão arbitrárias; e o direito de não ser acusado de crime capital, ou condenado ou punido sem o devido processo legal. Mas o Tea Party abriga crentes-defensores de mais dois tipos, além dos libertaristas de “direitos”: os defensores fanáticos da propriedade e dos lucros privados (não importa o meio pelo qual tenham sido adquiridos); e os odiadores da ação do estado e também do próprio estado, exceto para efeito de prender criminosos e fazer guerra aos inimigos do estado... Até aqui, só um candidato viável que não é membro inscrito do Tea Party parece preparado a candidatar-se à presidência em 2016. Trata-se de Jeb Bush, ex-governador da Florida, irmão caçula de George W. e, segundo o pai deles, o mais sensível dos irmãos.

Enquanto isso, os aspirantes do Tea Party são gente bem estranha, que refletem as características ainda não plenamente definidas do Partido. Marco Rubio, o simpático jovem senador pela Florida, de fala fácil, simpática e rasa, que pode ser equipado para recapturar o voto dos hispânicos de que os Republicanos precisam, se querem sobreviver. Rubio foi apanhado numa mentira há alguns meses: mudou a data da saída de seus pais de Cuba, para mostrá-los como fugitivos de Castro e do comunismo. Mas foi logo perdoado: nos estados do sul em geral, a doença anti-Castro já nada tem a ver, hoje, nem com Castro nem com algum comunismo, nada significa coisa alguma e... Rubio foi absolvido. Ted Cruz, jovem senador do Texas, formado em Princeton e na Faculdade de Direito de Harvard, apresenta-se também como norte-americano por adoção, grato filho de família EUA-cubana (embora tenha nascido no Canadá). É estranhamente parecido, no físico, com Joe McCarthy – um McCarthy bem barbeado, que não bebe, nem deixa beber, sem a pele flácida e as pálpebras avermelhadas pelas noitadas. Cruz fala bem, em tom suave e artisticamente mole, sempre em tom de acusação: um modo de falar que se suporia já morto e enterrado com McCarthy, mas o ódio e o ressentimento nacionalistas deixam sotaque que persiste e persiste.

“O líder incontestável do partido” no Texas (segundo o Dallas Morning News), o senador Cruz prometeu levar para a política nacional a plataforma de 2014 dos Republicanos do Texas. Elementos da plataforma são, dentre outros: selar a fronteira com o México e proibir anistia para imigrantes ilegais; permitir que proprietários de empresas neguem emprego a pessoas que considerem moral ou ofensivas, por motivos religiosos; abolição de todos os impostos sobre a propriedade; extinção da Agência de Proteção Ambiental; fim do salário mínimo; fim de qualquer “ação afirmativa”; apoio à “terapia de reparação” para converter homossexuais às práticas heterossexuais; e fim da loteria estadual. Qualquer esperança de que o establishment Republicano venha a suavizar os rigores desse programa diminuiu consideravelmente quando, dia 10 de junho de 2014, um insurgente do Tea Party derrotou Eric Cantor, líder da maioria no Senado, nas eleições primárias Republicanas no distrito de Cantor na Virginia. Cantor é considerado o representante de Bibi Netanyahu nos EUA e supunha-se que tivesse demarcado o limite máximo de intransigência Republicana durante o debate do teto da dívida em 2011. O homem que derrotou Cantor, com orçamento ínfimo, Dave Brat, é professor de Economia, denunciador do capitalismo-de-comadres e alarmista anti-imigrantes. “O cara” – escreveu o blogueiro que se assina Pangloss, em tom de absoluta surpresa – “achou espaço para se meter à direita de Cantor”.

Rand Paul, filho do libertarista Ron Paul, permanece, como Cruz, candidato ao apoio do Tea Party em 2016. Está entre os mais interessantes políticos contemporâneos, mas, também, entre os mais difíceis de seguir, por sua inconsistência. O discurso de Paul, contra a nomeação de John Brennan para dirigir a CIA, e que se tornou ação de 13 horas de presença ininterrupta na tribuna, para bloquear a ordem de Obama que autorizaria ataques com drones, foi evento que fez história em 2013, mas que, como depois se viu, não passou de prelúdio sem sequelas. Outros atos mais prudentes de Paul como candidato, como um adiamento errado de votação sobre mudança climática, a viagem que fez a Israel (com todo o ritual usual de servilismo), a solução oportunista que ofereceu para a questão da Ucrânia (entregue tudo aos russos, corte relações com todos eles e deixe que a Ucrânia quebre os russos), nada sugerem além das ideias-fixas obsessivas do pai. Mesmo assim será interessante ver quanto do liberal-libertarismo de Ron Paul, que não é partilhado por nenhum outro político de expressão nacional, pode vir a ser representado, seja como for, por Rand.

Em 21 de maio de 2014, Ron Paul fez um extraordinário discurso contra a nomeação de David Barron para a Corte Federal de Apelações; argumentou que Barron, autor do memorando secreto em que expôs argumentos a favor de o presidente assassinar cidadãos norte-americanos mediante o uso de drones, evidentemente era homem que acalentava ideias sobre o poder executivo que, elas próprias, o desqualificavam para o cargo de juiz. Paul instruiu-se nos escritos de jornalistas que não são, de modo algum, considerados da direita nos EUA, como Glenn Greenwald e Conor Friedersdorf; e apoiou toda a sua crítica na importância de o acusado ser julgado por júri qualificado, e na exigência de prova além de qualquer dúvida razoável:

No segundo período de Obama na presidência, coube a um Republicano enunciar essas palavras sobre liberdades civis – embora tenha sido o único no partido dele. Ao contrário, o professor da Faculdade de Direito de Harvard que escreveu aqueles memorandos para justificar o assassinato de cidadãos norte-americanos pelo estado norte-americano e sem o devido processo legal foi visto com máxima consideração pelo establishment liberal, porque tem posição “boa” sobre o casamento gay. Os Democratas têm maioria no Senado, e a nomeação de Barron para a Corte de Apelação já foi aprovada.

A anomalia do discurso de Paul no campo da oposição, e o voto Democrata a favor do advogado dos drones apontam para enigma muito mais profundo. Um perigoso e não dito acordo na política norte-americana cresceu e cresceu quando ninguém estava olhando, e hoje une a esquerda liberal e a direita autoritária. A esquerda liberal e a direita autoritária concordam no apoio não questionado a um governo sem controles e contrapesos; e coube à presidência de Obama cimentar o acordo. O aparelho de Estado que apoia guerras e a indústria de armas para os Republicanos gera bem-estar e direitos expandidos para os Democratas. Os Democratas pouco se incomodam com as guerras, mas tendem a aceitá-las e prescrevê-las pelo que obtêm em troca. Os Republicanos odeiam tudo que se pareça com gastos públicos a favor de qualquer “bem-estar”, mas não conseguem escapar de serem acusados de hipócritas quando votam a favor de gastos públicos sempre crescentes para os militares.

No final de maio, Obama acrescentou mais dois anos e meio ao prazo final que ele mesmo demarcara para retirar os soldados norte-americanos do Afeganistão. A data final para a retirada, agora, será em dezembro de 2016. Dois dias depois, recebeu na Casa Branca um “Concussion Summit” [ap. Cúpula das Cabeças Quebradas (NTs)], que discutiu efeitos de ferimentos na cabeça em crianças pequenas – exatamente o tipo de coisa que os Republicanos adoram usar como tema de zombaria, porque lhes parece atividade descabida para a dignidade do presidente. Entre o anúncio do prazo final da retirada do Afeganistão e o evento das “Cabeças Quebradas”, Obama fez um discurso em West Point, na formatura dos cadetes, que foi anunciado pelos assessores como a principal formulação da doutrina de política externa de Obama. O discurso é manifestação completa e consumada da tendência “nem isso, nem não isso, antes o contrário”, do presidente, embora ratifique a barganha contra o poder do estado, que é a força dominante na política dos EUA. Disse que os EUA vão se engajar em mais atividades militares do que jamais antes, mas como menos norte-americanos mortos. Vamos cuidar do bem-estar dos norte-americanos em primeiro lugar, sem esquecer que temos de defender coisa mais ampla e mais difícil de limitar: nossos “interesses básicos” e nosso “modo de vida” [orig. our “core interests” and our “way of life”].

A epígrafe invisível do discurso de Obama deve ter vindo de Madeleine Albright, secretária de Estado no segundo governo de Bill Clinton. “Se temos de usar a forçar”, disse Albright, “é porque somos os EUA; somos a nação indispensável. Estamos acima e vemos mais longe que outros países na direção do futuro”. Exatamente nesse espírito, Obama disse aos cadetes formandos de West Point que os EUA têm de liderar o mundo, embora não possam policiar o mundo. Por isso é indispensável um consenso internacional para aplicar “normas internacionais”. Essa expressão final tornou-se peça básica do mobiliário intelectual de Obama: normas internacionais existem para ampliar a diferença que separa a lei internacional (que os EUA reservam-se o direito de violar) e a nova “ordem mundial”, da qual os EUA são O Criador e devem permanecer como O Guardião.

“Nos retiramos do Iraque”, disse Obama; e estamos “encerrando nossa guerra no Afeganistão”; a liderança da al-Qaeda foi dizimada nas regiões de fronteira entre Paquistão e Afeganistão e Osama bin Laden já não existe”. Assim sendo, “a questão que enfrentamos (...) a questão que cada um de vocês enfrentará não é se os EUA liderarão, mas como os EUA liderarão”. Mas por que os EUA teriam de só liderar e fazer e acontecer? Porque “se não fizermos, ninguém mais fará”. Como se vê, a deferência ao chiliquismo nacionalista de Albright foi mantida, e deixou aberta uma porta para a doutrina da guerra humanitária inventada por Samantha Power – sucessora de Albright como embaixadora dos EUA à ONU, onde se converteu na mais consultada consultora de Obama para questões de sabedoria sobre engajamentos estrangeiros. Power ajudou Obama a reescrever seu segundo livro e bem pode ter ajudado a redigir o próprio discurso de West Point. Em homenagem àquele modo de pensar, que mistura persuasão, força e bote salva-vidas em resgate de emergência, “a ação militar dos EUA” – Obama prosseguiu – “não pode ser o único, sequer pode ser componente primário de nossa liderança em todos os casos”. O modo preferencial para tratar de problemas internacionais que “agridem a consciência” será multilateral. Mas os EUA, porém, usarão unilateralmente a força “quando nossos interesses básicos assim o exigirem; quando nosso povo estiver ameaçado; quando nossa vida estiver em risco; quando a segurança de nossos aliados estiver em perigo”.

Cada uma e todas as palavras dessa última passagem é, são, ambíguas. A frase inteira é como um convite aos que caçam ambiguidades como oportunidade para usar armas e fazer guerras. Mas... quem é “nosso povo”? Inclui os espiões e os que ouvem nossas conversas telefônicas? As forças especiais que operam na ilegalidade? Mas a palavra mais escorregadia de todas, aí, é a de sempre, eterna desculpa para “ação” e mais “ação”: segurança. Na sequência, então, vinha uma frase que é puro Obama: “A opinião internacional interessa, mas os EUA não precisamos pedir permissão para proteger nosso povo, nossa pátria ou nosso way of life”. Em resumo: até que nos esforçamos para respeitar a opinião internacional, tentando obrigar todos a concordarem conosco; mas, de fato, fazemos o que bem entendemos: impor “normas internacionais” pela violência não é crime que se compare a guerra de agressão, não importa o que diga a “opinião internacional”. O presidente Obama e o secretário de Estado pediram US$ 5 bilhões ao Congresso para apoiar “um novo fundo de parceira para o contraterrorismo” que “amparará países parceiros nas linhas de frente”. Cinco bilhões é eco do dinheiro de que Nuland falou no caso da Ucrânia (vídeo no fim do parágrafo, em inglês), e traz à mente o curioso fato de ajuda externa, seja violenta, seja não violenta, tem vindo muito mais frequentemente do Departamento de Estado, que do Departamento de Defesa. A Síria será o primeiro cenário de ação para esses fundos; parceiros devem ser o Líbano, a Turquia, o Iraque e a Jordânia. “Creio no excepcionalismo norte-americano” – disse Obama na conclusão – “com cada fibra do meu ser”. Essa formulação tem-se convertido em fórmula-juramento de fidelidade, com a mão sobre o coração, que se espera de todos os presidentes norte-americanos; e Obama pronunciou as sílabas com as necessárias reverência e unção. Mas imediatamente acrescentou que “os EUA desejam trabalhar com a OTAN, a ONU, o Banco Mundial e o FMI” (todas as organizações internacionais e financeiras juntas, sem qualquer distinção nem pausa).

Enquanto isso, os aspirantes do Tea Party são gente bem estranha, que refletem as características ainda não plenamente definidas do Partido. Marco Rubio, o simpático jovem senador pela Florida, de fala fácil, simpática e rasa, que pode ser equipado para recapturar o voto dos hispânicos de que os Republicanos precisam, se querem sobreviver. Rubio foi apanhado numa mentira há alguns meses: mudou a data da saída de seus pais de Cuba, para mostrá-los como fugitivos de Castro e do comunismo. Mas foi logo perdoado: nos estados do sul em geral, a doença anti-Castro já nada tem a ver, hoje, nem com Castro nem com algum comunismo, nada significa coisa alguma e... Rubio foi absolvido. Ted Cruz, jovem senador do Texas, formado em Princeton e na Faculdade de Direito de Harvard, apresenta-se também como norte-americano por adoção, grato filho de família EUA-cubana (embora tenha nascido no Canadá). É estranhamente parecido, no físico, com Joe McCarthy – um McCarthy bem barbeado, que não bebe, nem deixa beber, sem a pele flácida e as pálpebras avermelhadas pelas noitadas. Cruz fala bem, em tom suave e artisticamente mole, sempre em tom de acusação: um modo de falar que se suporia já morto e enterrado com McCarthy, mas o ódio e o ressentimento nacionalistas deixam sotaque que persiste e persiste.

“O líder incontestável do partido” no Texas (segundo o Dallas Morning News), o senador Cruz prometeu levar para a política nacional a plataforma de 2014 dos Republicanos do Texas. Elementos da plataforma são, dentre outros: selar a fronteira com o México e proibir anistia para imigrantes ilegais; permitir que proprietários de empresas neguem emprego a pessoas que considerem moral ou ofensivas, por motivos religiosos; abolição de todos os impostos sobre a propriedade; extinção da Agência de Proteção Ambiental; fim do salário mínimo; fim de qualquer “ação afirmativa”; apoio à “terapia de reparação” para converter homossexuais às práticas heterossexuais; e fim da loteria estadual. Qualquer esperança de que o establishment Republicano venha a suavizar os rigores desse programa diminuiu consideravelmente quando, dia 10 de junho de 2014, um insurgente do Tea Party derrotou Eric Cantor, líder da maioria no Senado, nas eleições primárias Republicanas no distrito de Cantor na Virginia. Cantor é considerado o representante de Bibi Netanyahu nos EUA e supunha-se que tivesse demarcado o limite máximo de intransigência Republicana durante o debate do teto da dívida em 2011. O homem que derrotou Cantor, com orçamento ínfimo, Dave Brat, é professor de Economia, denunciador do capitalismo-de-comadres e alarmista anti-imigrantes. “O cara” – escreveu o blogueiro que se assina Pangloss, em tom de absoluta surpresa – “achou espaço para se meter à direita de Cantor”.

Rand Paul, filho do libertarista Ron Paul, permanece, como Cruz, candidato ao apoio do Tea Party em 2016. Está entre os mais interessantes políticos contemporâneos, mas, também, entre os mais difíceis de seguir, por sua inconsistência. O discurso de Paul, contra a nomeação de John Brennan para dirigir a CIA, e que se tornou ação de 13 horas de presença ininterrupta na tribuna, para bloquear a ordem de Obama que autorizaria ataques com drones, foi evento que fez história em 2013, mas que, como depois se viu, não passou de prelúdio sem sequelas. Outros atos mais prudentes de Paul como candidato, como um adiamento errado de votação sobre mudança climática, a viagem que fez a Israel (com todo o ritual usual de servilismo), a solução oportunista que ofereceu para a questão da Ucrânia (entregue tudo aos russos, corte relações com todos eles e deixe que a Ucrânia quebre os russos), nada sugerem além das ideias-fixas obsessivas do pai. Mesmo assim será interessante ver quanto do liberal-libertarismo de Ron Paul, que não é partilhado por nenhum outro político de expressão nacional, pode vir a ser representado, seja como for, por Rand.

Em 21 de maio de 2014, Ron Paul fez um extraordinário discurso contra a nomeação de David Barron para a Corte Federal de Apelações; argumentou que Barron, autor do memorando secreto em que expôs argumentos a favor de o presidente assassinar cidadãos norte-americanos mediante o uso de drones, evidentemente era homem que acalentava ideias sobre o poder executivo que, elas próprias, o desqualificavam para o cargo de juiz. Paul instruiu-se nos escritos de jornalistas que não são, de modo algum, considerados da direita nos EUA, como Glenn Greenwald e Conor Friedersdorf; e apoiou toda a sua crítica na importância de o acusado ser julgado por júri qualificado, e na exigência de prova além de qualquer dúvida razoável:

Naqueles memorandos [que Barron redigiu para o presidente] há um padrão diferente (...) O padrão é que um assassinato seria justificado quando “um funcionário informado, de alto nível, do governo dos EUA tenha determinado que o indivíduo-alvo impõe ameaça iminente de ataque violento contra os EUA”. Assim sendo, já não se está usando a dúvida razoável como parâmetro. Esse padrão foi deixado de lado. Agora, já estamos falando de funcionár4io de alto nível, bem informado, que decide, em segredo, que algum ataque estaria para acontecer.

Interessante sobre “ataque iminente” é que já não nos pautamos pelo que se entende por “iminente” (...) É nova definição do sentido de “iminência” que já não inclui a palavra “imediatamente” (...) O presidente crê, no que tenha a ver com a privacidade, na 4ª emenda, e no que tenha a ver com matar cidadãos norte-americanos, na 5ª emenda, que, se houver meia dúzia de advogados para reler o processo, pronto, já será o devido processo legal. É apavorante, porque isso nada tem a ver com “devido processo legal” (...) Não há devido processo legal se há segredos, processos internos reservados só ao Executivo (...) Da próxima vez, para assassinar um cidadão norte-americano, farão tudo em segredo, só o Executivo saberá do que o Executivo faz, porque essa é a nova norma.

Vocês estão votando no homem que tornou possível esse precedente histórico pelo qual nós agora podemos assassinar norte-americanos em outros países do mundo. Em segredo – um braço do governo é o assassino – sem representação legal, sem processo legal, tudo baseado numa acusação e em nenhum a defesa. Deixamos para trás o critério da culpa provada além de qualquer dúvida razoável, e abraçamos o critério de que basta uma acusação, para a execução. Estou horrorizado, mas estamos exatamente nesse ponto (...) Temos de nos perguntar nós mesmos: quanto vale o conceito da inocência presumida?

No segundo período de Obama na presidência, coube a um Republicano enunciar essas palavras sobre liberdades civis – embora tenha sido o único no partido dele. Ao contrário, o professor da Faculdade de Direito de Harvard que escreveu aqueles memorandos para justificar o assassinato de cidadãos norte-americanos pelo estado norte-americano e sem o devido processo legal foi visto com máxima consideração pelo establishment liberal, porque tem posição “boa” sobre o casamento gay. Os Democratas têm maioria no Senado, e a nomeação de Barron para a Corte de Apelação já foi aprovada.

A anomalia do discurso de Paul no campo da oposição, e o voto Democrata a favor do advogado dos drones apontam para enigma muito mais profundo. Um perigoso e não dito acordo na política norte-americana cresceu e cresceu quando ninguém estava olhando, e hoje une a esquerda liberal e a direita autoritária. A esquerda liberal e a direita autoritária concordam no apoio não questionado a um governo sem controles e contrapesos; e coube à presidência de Obama cimentar o acordo. O aparelho de Estado que apoia guerras e a indústria de armas para os Republicanos gera bem-estar e direitos expandidos para os Democratas. Os Democratas pouco se incomodam com as guerras, mas tendem a aceitá-las e prescrevê-las pelo que obtêm em troca. Os Republicanos odeiam tudo que se pareça com gastos públicos a favor de qualquer “bem-estar”, mas não conseguem escapar de serem acusados de hipócritas quando votam a favor de gastos públicos sempre crescentes para os militares.

No final de maio, Obama acrescentou mais dois anos e meio ao prazo final que ele mesmo demarcara para retirar os soldados norte-americanos do Afeganistão. A data final para a retirada, agora, será em dezembro de 2016. Dois dias depois, recebeu na Casa Branca um “Concussion Summit” [ap. Cúpula das Cabeças Quebradas (NTs)], que discutiu efeitos de ferimentos na cabeça em crianças pequenas – exatamente o tipo de coisa que os Republicanos adoram usar como tema de zombaria, porque lhes parece atividade descabida para a dignidade do presidente. Entre o anúncio do prazo final da retirada do Afeganistão e o evento das “Cabeças Quebradas”, Obama fez um discurso em West Point, na formatura dos cadetes, que foi anunciado pelos assessores como a principal formulação da doutrina de política externa de Obama. O discurso é manifestação completa e consumada da tendência “nem isso, nem não isso, antes o contrário”, do presidente, embora ratifique a barganha contra o poder do estado, que é a força dominante na política dos EUA. Disse que os EUA vão se engajar em mais atividades militares do que jamais antes, mas como menos norte-americanos mortos. Vamos cuidar do bem-estar dos norte-americanos em primeiro lugar, sem esquecer que temos de defender coisa mais ampla e mais difícil de limitar: nossos “interesses básicos” e nosso “modo de vida” [orig. our “core interests” and our “way of life”].

A epígrafe invisível do discurso de Obama deve ter vindo de Madeleine Albright, secretária de Estado no segundo governo de Bill Clinton. “Se temos de usar a forçar”, disse Albright, “é porque somos os EUA; somos a nação indispensável. Estamos acima e vemos mais longe que outros países na direção do futuro”. Exatamente nesse espírito, Obama disse aos cadetes formandos de West Point que os EUA têm de liderar o mundo, embora não possam policiar o mundo. Por isso é indispensável um consenso internacional para aplicar “normas internacionais”. Essa expressão final tornou-se peça básica do mobiliário intelectual de Obama: normas internacionais existem para ampliar a diferença que separa a lei internacional (que os EUA reservam-se o direito de violar) e a nova “ordem mundial”, da qual os EUA são O Criador e devem permanecer como O Guardião.

“Nos retiramos do Iraque”, disse Obama; e estamos “encerrando nossa guerra no Afeganistão”; a liderança da al-Qaeda foi dizimada nas regiões de fronteira entre Paquistão e Afeganistão e Osama bin Laden já não existe”. Assim sendo, “a questão que enfrentamos (...) a questão que cada um de vocês enfrentará não é se os EUA liderarão, mas como os EUA liderarão”. Mas por que os EUA teriam de só liderar e fazer e acontecer? Porque “se não fizermos, ninguém mais fará”. Como se vê, a deferência ao chiliquismo nacionalista de Albright foi mantida, e deixou aberta uma porta para a doutrina da guerra humanitária inventada por Samantha Power – sucessora de Albright como embaixadora dos EUA à ONU, onde se converteu na mais consultada consultora de Obama para questões de sabedoria sobre engajamentos estrangeiros. Power ajudou Obama a reescrever seu segundo livro e bem pode ter ajudado a redigir o próprio discurso de West Point. Em homenagem àquele modo de pensar, que mistura persuasão, força e bote salva-vidas em resgate de emergência, “a ação militar dos EUA” – Obama prosseguiu – “não pode ser o único, sequer pode ser componente primário de nossa liderança em todos os casos”. O modo preferencial para tratar de problemas internacionais que “agridem a consciência” será multilateral. Mas os EUA, porém, usarão unilateralmente a força “quando nossos interesses básicos assim o exigirem; quando nosso povo estiver ameaçado; quando nossa vida estiver em risco; quando a segurança de nossos aliados estiver em perigo”.

Cada uma e todas as palavras dessa última passagem é, são, ambíguas. A frase inteira é como um convite aos que caçam ambiguidades como oportunidade para usar armas e fazer guerras. Mas... quem é “nosso povo”? Inclui os espiões e os que ouvem nossas conversas telefônicas? As forças especiais que operam na ilegalidade? Mas a palavra mais escorregadia de todas, aí, é a de sempre, eterna desculpa para “ação” e mais “ação”: segurança. Na sequência, então, vinha uma frase que é puro Obama: “A opinião internacional interessa, mas os EUA não precisamos pedir permissão para proteger nosso povo, nossa pátria ou nosso way of life”. Em resumo: até que nos esforçamos para respeitar a opinião internacional, tentando obrigar todos a concordarem conosco; mas, de fato, fazemos o que bem entendemos: impor “normas internacionais” pela violência não é crime que se compare a guerra de agressão, não importa o que diga a “opinião internacional”. O presidente Obama e o secretário de Estado pediram US$ 5 bilhões ao Congresso para apoiar “um novo fundo de parceira para o contraterrorismo” que “amparará países parceiros nas linhas de frente”. Cinco bilhões é eco do dinheiro de que Nuland falou no caso da Ucrânia (vídeo no fim do parágrafo, em inglês), e traz à mente o curioso fato de ajuda externa, seja violenta, seja não violenta, tem vindo muito mais frequentemente do Departamento de Estado, que do Departamento de Defesa. A Síria será o primeiro cenário de ação para esses fundos; parceiros devem ser o Líbano, a Turquia, o Iraque e a Jordânia. “Creio no excepcionalismo norte-americano” – disse Obama na conclusão – “com cada fibra do meu ser”. Essa formulação tem-se convertido em fórmula-juramento de fidelidade, com a mão sobre o coração, que se espera de todos os presidentes norte-americanos; e Obama pronunciou as sílabas com as necessárias reverência e unção. Mas imediatamente acrescentou que “os EUA desejam trabalhar com a OTAN, a ONU, o Banco Mundial e o FMI” (todas as organizações internacionais e financeiras juntas, sem qualquer distinção nem pausa).

Qual pode ser a razão de Obama para decidir “parceirizar” o treinamento contraterrorista e o suprimento de armas para prolongar a guerra na Síria? Não parece ser via que o interesse, se quer acordo com o Irã para usar como “chave de ouro” de sua política exterior. Mas Obama tem uma propensão, que não há via racional que justifique, para prometer coisas que parecem fortes, imediatamente depois cancelar tudo e depois fazer qualquer coisa, seja lá como for. A Síria no verão e outono de 2013 foi o pior momento possível para Obama fazer as coisas desse modo e à vista de todos. Da ameaça à hesitação, à declaração de guerra, a abortar o ataque, porque apareceu solução vinda de fora e que não exigia uso de força: a sucessão tonta de posturas “de guerra” ostentadas e abandonadas ano passado continuará agora, numa guerra por procuração, mais uma, afinal de contas.

O pior erro norte-americano da década passada foi falar de uma guerra ao terror, em vez de uma operação de política internacional cooperativa. Obama não gosta de pronunciar a expressão “guerra ao terror”, mas vive a falar em termos de prontidão bélica e capacidade bélica e leva os norte-americanos a assumirmos, como coisa garantida, que teremos de nos meter em mais de uma guerra de cada vez, e por mais de uma geração. É instrutivo que Dick Cheney, em 2002 e 2003, tenha dito, repetidamente, com essas palavras, que uma hipotética política de defesa poderia vir a ser descrita como “criminosa” ou “política”; e que falasse dessas descrições sempre em tom de desprezo. Ele sabia que, se algum dia o senso comum conseguisse imperar, o pânico, sem o qual sua própria política não sobreviveria, ficaria sem combustível. Fato é que, desde 2002, com exceção dos primeiros meses no Afeganistão e no Iraque, os EUA só fazem lutar contra insurgências. Os inimigos são rebeldes que fazem oposição a governo que os EUA queremos-porque-queremos que lá permaneçam, no Afeganistão, no Iêmen, na Somália e agora também na Líbia. Adeptos da guerra humanitária – Hillary Clinton e Samantha Power sobretudo – em sua loucura para fazer acontecer a guerra na Líbia, amassaram o alvo e confundiram o objetivo, convertendo os EUA em oponentes também de um governo soberano e reclamando para eles a prerrogativa de pôr-se contra governos e divulgar seus crimes, ao mesmo tempo em que encobrem, ignoram e fazem ignorar os crimes de (alguns) rebeldes. Na sequência, aplicaram o mesmo “princípio” à Síria. Os detalhes talvez desagradem Cheney, mas o resultado segue as “linhas” de Cheney. A nova “parceiragem” de Obama no contraterrorismo significará que não há problema algum em meter o país em uma dúzia de diferentes pequenas guerras simultâneas por aí, pelo mundo inteiro.

A próxima eleição já está sendo prejudicada pela imprensa. Já se sabe – já praticamente todos aceitamos – que a candidata dos Democratas será Hillary Clinton. Foi prestimosa secretária de Estado de Obama. Nunca disse bobagens descuidadas e altamente repetíveis que pudessem embaraçar o presidente, como vive a fazer seu sucessor, John Kerry, vezes sem fim. Mas, ao mesmo tempo, Clinton fez do Afeganistão provação muito mais difícil e mais longa, para Obama, quando ela se pôs ao lado dos generais; e cavou trincheira personalizada, para Obama e para os EUA, quando pressionou obsessivamente pela derrubada de Gaddafi. Mrs. Clinton anda ocupadíssima, agora, posicionando-se à direita de Obama. Faz sentido para ela e sua concepção de consenso dominante, como já fez também em 2008. Em semanas recentes, ela tem confessado uma queda já antiga por armar forças rebeldes na Síria; comparou Putin a Hitler; e até sugeriu que sua ideia sobre o Irã é menos positiva que a de Obama: ninguém deve esperar barganha decente das negociações sobre o processamento de urânio. É abordagem sórdida, acanalhada; afinal, pode, sim, acontecer como ela “prevê”. Iraque – guerra a favor da qual ambos, Hillary Clinton e John Kerry, votaram – foi uma catástrofe que bem deveria nos tornar mais atentos; mas desde que as tropas norte-americanas partiram, nos dedicamos a nos convencer de que nada temos a ver com a violência que destruiu o Iraque. Pois mesmo assim, Obama respondeu à rebelião de junho/2014 no Triângulo Sunita, com o envio de 275 marines para ajudar da defesa da embaixada dos EUA em Bagdá. Como se na sequência tivesse “pensado melhor”, pressionado, meteu logo na mesma lista mais 300 “conselheiros” militares; e já avisou que pode ordenar ataques aéreos e massacres por drones. Os neoconservadores estão em marcha outra vez, para as páginas das colunas assinadas nos jornais da imprensa-empresa. O Partido Republicano e alguns Democratas dizem que os EUA devem fazer mais (embora não saibam exatamente o quê). A julgar pelo caos na região (Oriente Médio e Ásia Central) e pela confusão que reina na classe política nos EUA, cujos mais ambiciosos membros continuam a superar-se sempre uns aos outros em matéria de pensamento e postura delirantes, ainda terá de haver ecos e ecos dos desastres do Iraque, Líbia e Afeganistão, antes que os EUA sejam obrigados a recomeçar a pensar.

O pior erro norte-americano da década passada foi falar de uma guerra ao terror, em vez de uma operação de política internacional cooperativa. Obama não gosta de pronunciar a expressão “guerra ao terror”, mas vive a falar em termos de prontidão bélica e capacidade bélica e leva os norte-americanos a assumirmos, como coisa garantida, que teremos de nos meter em mais de uma guerra de cada vez, e por mais de uma geração. É instrutivo que Dick Cheney, em 2002 e 2003, tenha dito, repetidamente, com essas palavras, que uma hipotética política de defesa poderia vir a ser descrita como “criminosa” ou “política”; e que falasse dessas descrições sempre em tom de desprezo. Ele sabia que, se algum dia o senso comum conseguisse imperar, o pânico, sem o qual sua própria política não sobreviveria, ficaria sem combustível. Fato é que, desde 2002, com exceção dos primeiros meses no Afeganistão e no Iraque, os EUA só fazem lutar contra insurgências. Os inimigos são rebeldes que fazem oposição a governo que os EUA queremos-porque-queremos que lá permaneçam, no Afeganistão, no Iêmen, na Somália e agora também na Líbia. Adeptos da guerra humanitária – Hillary Clinton e Samantha Power sobretudo – em sua loucura para fazer acontecer a guerra na Líbia, amassaram o alvo e confundiram o objetivo, convertendo os EUA em oponentes também de um governo soberano e reclamando para eles a prerrogativa de pôr-se contra governos e divulgar seus crimes, ao mesmo tempo em que encobrem, ignoram e fazem ignorar os crimes de (alguns) rebeldes. Na sequência, aplicaram o mesmo “princípio” à Síria. Os detalhes talvez desagradem Cheney, mas o resultado segue as “linhas” de Cheney. A nova “parceiragem” de Obama no contraterrorismo significará que não há problema algum em meter o país em uma dúzia de diferentes pequenas guerras simultâneas por aí, pelo mundo inteiro.

A próxima eleição já está sendo prejudicada pela imprensa. Já se sabe – já praticamente todos aceitamos – que a candidata dos Democratas será Hillary Clinton. Foi prestimosa secretária de Estado de Obama. Nunca disse bobagens descuidadas e altamente repetíveis que pudessem embaraçar o presidente, como vive a fazer seu sucessor, John Kerry, vezes sem fim. Mas, ao mesmo tempo, Clinton fez do Afeganistão provação muito mais difícil e mais longa, para Obama, quando ela se pôs ao lado dos generais; e cavou trincheira personalizada, para Obama e para os EUA, quando pressionou obsessivamente pela derrubada de Gaddafi. Mrs. Clinton anda ocupadíssima, agora, posicionando-se à direita de Obama. Faz sentido para ela e sua concepção de consenso dominante, como já fez também em 2008. Em semanas recentes, ela tem confessado uma queda já antiga por armar forças rebeldes na Síria; comparou Putin a Hitler; e até sugeriu que sua ideia sobre o Irã é menos positiva que a de Obama: ninguém deve esperar barganha decente das negociações sobre o processamento de urânio. É abordagem sórdida, acanalhada; afinal, pode, sim, acontecer como ela “prevê”. Iraque – guerra a favor da qual ambos, Hillary Clinton e John Kerry, votaram – foi uma catástrofe que bem deveria nos tornar mais atentos; mas desde que as tropas norte-americanas partiram, nos dedicamos a nos convencer de que nada temos a ver com a violência que destruiu o Iraque. Pois mesmo assim, Obama respondeu à rebelião de junho/2014 no Triângulo Sunita, com o envio de 275 marines para ajudar da defesa da embaixada dos EUA em Bagdá. Como se na sequência tivesse “pensado melhor”, pressionado, meteu logo na mesma lista mais 300 “conselheiros” militares; e já avisou que pode ordenar ataques aéreos e massacres por drones. Os neoconservadores estão em marcha outra vez, para as páginas das colunas assinadas nos jornais da imprensa-empresa. O Partido Republicano e alguns Democratas dizem que os EUA devem fazer mais (embora não saibam exatamente o quê). A julgar pelo caos na região (Oriente Médio e Ásia Central) e pela confusão que reina na classe política nos EUA, cujos mais ambiciosos membros continuam a superar-se sempre uns aos outros em matéria de pensamento e postura delirantes, ainda terá de haver ecos e ecos dos desastres do Iraque, Líbia e Afeganistão, antes que os EUA sejam obrigados a recomeçar a pensar.

Nenhum comentário:

Postar um comentário