Se, diante de desafios ambientais fundamentais, o keynesianismo estiver atingindo seu limite máximo, terminará com um gemido ou um estrondo?

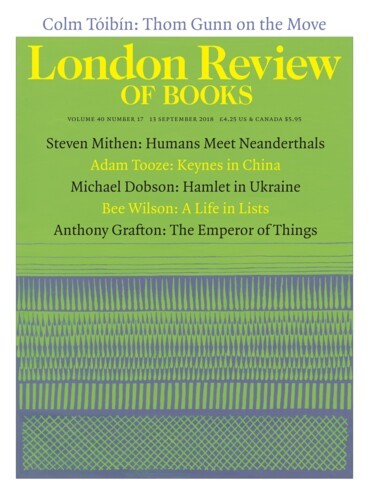

Adam Tooze

No Longo Prazo Todos Estaremos Mortos

por Geoff Mann

por Geoff Mann

Verso, 432 pp., £20, January 2017, 978 1 78478 599 4

Tradução / "Se não fizermos isto, talvez não tenhamos uma economia na segunda-feira" - disse Ben Bernanke, então presidente do Federal Reserve dos EUA, em 18 de setembro de 2008, quando demandava uma ação do Congresso para apoiar o sistema bancário. Dez anos depois, ainda temos uma economia. Mas vale a pena perguntar se o pânico então observado levou à exclusão de outros caminhos. No terrível outono de uma década atrás, a primeira prioridade era a sobrevivência. Acomodar-se, deixar a coisa seguir o seu curso era cortejar o desastre, como provou o colapso do Lehman Brothers. Os resgates eram desagradáveis, mas era preciso ser bem fanático para dissociar-se do esforço de salvar os bancos, aceitando o risco de uma catástrofe. No entanto, daí também não decorreram consequências políticas como Trump e Brexit, assim como a ascensão do nacionalismo em grande parte da Europa Ocidental? A crise foi uma oportunidade perdida? Se há uma figura em particular cujas ideias eram pertinentes àquele momento profundamente ambíguo, esta é a de John Maynard Keynes. A implosão do sistema financeiro lhe deu razão contra os seus críticos, os quais haviam dito que os mercados se estabilizam por si mesmo e que a intervenção governamental era contraproducente. Com o colapso do investimento, do consumo e do comércio, com milhões de pessoas desempregadas, o mundo desesperou-se por estímulos fiscais; havia demanda generalizada por maiores controles dos mercados bancários e financeiros. E Keynes, como se sabe, é o padrinho do ativismo em política econômica. Tal como argumenta Geoff Mann em seu brilhante livro, para ele, "no longo prazo, todos estaremos mortos". Assim, Keynes se mostra como uma grande esperança para todos aqueles que querem mobilizar os meios necessários para manter a coisa andando. Ele prometeu tanto evitar o desastre quanto a preservação do status quo.

A biografia de Keynes é emblemática. Ele nasceu em 1883. O seu pai era economista de Cambridge e sua mãe atuava como reformadora social; ele próprio cresceu como um brâmane numa era dourada, mas sua vida adulta foi marcada pela guerra total e pela revolução. Embora simpatizasse com a inquietação e com a insatisfação que dominava o mundo, ele sabia que, se a crise chegasse, ela o encontraria do outro lado das barricadas. Em resposta, tornou-se um intelectual reformista em política econômica. Após ter cursado a Universidade de Cambridge e depois de ter sido funcionário público na Embaixada da Índia por dois anos, ele começou sua carreira como economista profissional. Tratou, então, da questão altamente controversa da política monetária no Raj. Ele se manteve conscientemente contrário à Primeira Grande Guerra, mas trabalhou no Tesouro gerenciando créditos para os Aliados. Em 1919, ficou famoso por seu ataque ao Tratado de Versalhes; Lênin colocou seu livro As Consequências Econômicas da Paz na lista de leitura do Comintern. Na década de 1920, Keynes criticou a atuação de Winston Churchill como chanceler e denunciou o retorno ao padrão-ouro porque isto causaria um choque deflacionário prejudicial às indústrias exportadoras da Grã-Bretanha. Em 1936, publicou a Teoria Geral do Emprego, do Juro e do Dinheiro que transformou o debate sobre a política econômica em todo o mundo; Keynes apresentou o desemprego não como sintoma de uma falha do mercado de trabalho, mas como decorrência da falta de demanda na economia como um todo. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele serviu como diretor do Banco da Inglaterra e, em 1944, representou o Reino Unido e a Comissão do Banco Mundial na conferência de Bretton Woods, na qual se forjou o grande projeto do sistema monetário do pós-guerra. Em uma época dominada pelo confronto entre o trabalho organizado e os inflexíveis políticos do Partido Conservador, Keynes permaneceu como membro do Partido Liberal até sua morte em 1946. Tal como via, era papel das classes profissionais fazer com que a sociedade fosse além do impasse trazido pela guerra de classes.

Existem muitas biografias de Keynes e muitos relatos sobre a "revolução keynesiana na forma de governar". O livro de Mann não pertence a nenhuma dessas categorias. Não é também uma introdução à economia keynesiana (para os curiosos, Mann criou na web um guia para a leitura da Teoria Geral). Ao invés, o seu tema é a política implementada pela tecnocracia liberal à qual o nome de Keynes está ligado. Desde o início, o keynesianismo definiu-se em oposição a um liberalismo "antigo" ou "paleo", o qual se ancorava na manutenção dos direitos individuais e se caracterizava primariamente pela defesa da propriedade. Com base nisso, mantinha uma insistência dogmática na liberdade de transacionar nos mercados, os quais, por sua vez, deveriam ser protegidos contra as políticas e as regulamentações. A liberdade de comércio era defendida como se fosse uma religião, de tal modo que Adam Smith e os economistas clássicos eram considerados como seus profetas. Na opinião de Keynes, tal dogmatismo e a consequente rigidez que fomentava eram o oposto do que era necessário para assegurar uma ordem liberal progressista.

Do ponto de vista atual, o keynesianismo também deve ser contrastado com a política e a economia da revolução pró mercado das décadas de 1970 e 1980, a qual é conhecida como neoliberalismo. Em termos terminológicos, não ajuda saber que o próprio Keynes teria ficado feliz em ser descrito como um “novo liberal”. Nos anos 1930 e 1940, ele se envolveu em discussões, muitas vezes amistosas, com os futuros luminares do neoliberalismo, incluindo Walter Lippmann e Friedrich Hayek. Mesmo na melhor das interpretações, o esforço para dar novas fundações à ordem do mercado figuraria, na percepção de Keynes, como uma espécie de nostalgia, fadada a fracassar na prática. Na realidade, o neoliberalismo costuma ser frequentemente desonesto, proclamando sua absoluta adesão ao governo do mercado, apenas para recorrer à massiva intervenção estatal. Foi isso que os salvamentos bancários de 2008 demonstraram. Nas condições atuais, o neoliberalismo é, de fato, uma política antidemocrática que procura resolver a tensão entre capitalismo e democracia seja limitando o alcance da opção democrática seja interferindo diretamente no processo democrático.

O propósito de Keynes, ao contrário, era desenvolver um liberalismo que não fosse retrógrado, baseado em má-fé ou antidemocrático, mas que enfrentasse diretamente o problema de juntar capitalismo e democracia para que funcionassem em consonância. Um caminho consistia em ampliar o escopo da política. Keynes, uma figura chave no Grupo de Bloomsbury, era um modernista cultural liberal. Ele achava que um liberalismo próprio para o século XX deveria abranger a questão das drogas, o controle de natalidade e a liberação sexual. Mas, no rescaldo da I Guerra Mundial e da Revolução Russa, em meio a um intenso conflito de classes nunca antes visto, ficou claro para ele que o liberalismo cultural tinha que ser acompanhado por um novo pensamento econômico. O liberalismo tinha que ser repensado não mais como uma esfera sacrossanta dos direitos privados, mas como uma questão de governo nacional.

Keynes e o keynesianismo são usualmente identificados com a ideia de Estado grande, mas é preciso enfatizar que o keynesianismo, em geral, não é uma política contra o mercado. Para o desgosto da esquerda, não se afigura como uma política baseada em nacionalização ou em planejamento central. Admite claramente que os mercados, sob circunstâncias adequadas, podem realizar coisas notáveis. Contudo, nem sempre os mercados funcionam bem. Quando afetam a economia como um todo, como ocorre com o mercado de capitais ou com o mercado de trabalho, ao funcionarem mal, geram consequências amplificadas, as quais assumem a forma de efeitos sistêmicos e macroeconômicos. O desemprego involuntário em massa, no período entre as duas grandes guerras, era uma realidade inegável na Grã-Bretanha. O que frustrava Keynes era que a teoria econômica de seus professores em Cambridge, na virada do século, pouco dizia sobre ele. "Os economistas" - considerou - "põem para si mesmo uma tarefa fácil demais, inútil demais"; "em tempos tempestuosos, eles só podem dizer que o mar se tornará plano de novo depois que a tempestade passar". A teoria econômica deve enfrentar a tempestade assim como a calmaria: deve considerar tanto o pleno emprego quanto o desemprego crônico e persistente, a norma e a exceção. Foi isso que fez da Teoria Geral uma teoria geral. Ele não tomou como entendidas as condições que permitiam atingir o pleno emprego. Ao contrário, mostrou a necessidade de explicitá-las.

Em termos econômicos, isso implicou em mudar o foco de análise dos mercados individuais para o fluxo circular da demanda agregada, da produção e da renda nacional. Em termos políticos, isso envolveu desfazer certas suposições consolidadas durante o século XIX sobre as fronteiras apropriadas entre a sociedade política e a sociedade civil, entre o governo e a economia. Para Keynes, essas separações não eram razoáveis. Na verdade, havia boas razões para que se questionasse a separação entre a política e a economia em condições democráticas já que a economia de mercado tinha uma tendência inata para gerar desemprego em massa. Pior ainda, o esforço para manter as antigas fronteiras diante das pressões econômicas distorcia o discurso público e, como este estava fadado ao fracasso, poderiam ser criadas as condições para a revolução. Keynes, como Mann insiste, tinha alguma simpatia pelos defensores da mudança radical – ele chegou a se referir a si mesmo como um bolchevique em certa ocasião –, mas também havia absorvido a crítica de Edmund Burke à Revolução Francesa. Esta considerava que, por mais atraente que parecesse, a revolução produziria sempre um desastre. O desafio era seguir um curso intermediário entre uma regressão conservadora e um esforço empenhado em fazer revolução.

O que assusta tanto os paleoliberais quanto os neoliberais no keynesianismo é a situação para a qual ele pode deslizar. Uma vez que a necessidade da intervenção foi posta, onde esta vai parar? Keynes, como um verdadeiro liberal, entendeu esse medo. Uma solução tentadora era transferir a tomada de decisões para uma elite tecnocrática; a teoria econômica teria alcançado sua verdadeira vocação, brincou ele, se alcançasse o status da odontologia. Contudo, seria errado identificar o keynesianismo com a defesa, pura e simples, da tecnocracia. Como Mann diz, o seu ponto não era, “tal como se pensa, estabelecer um sistema burocrático ou o chamado capitalismo gerencial... com a finalidade de neutralizar a política, no interesse de uma sociedade apolítica despojada de debate e de vida pública”. Os keynesianos, de fato, têm uma visão mais ensolarada. O seu ideal é que o capitalismo e a democracia funcionem juntos sem se molestarem. Uma maneira de apresentar a questão keynesiana é perguntando até que ponto a intervenção política na economia é necessária para construir uma base de prosperidade estável o suficiente capaz de apoiar uma política democrática. A resposta se encontra no que Mann chama de táticas “maquiavélicas”, as quais tratam as fronteiras do político como maleáveis. A arte do governo moderno não consiste em elaborar constituições perpétuas que demarquem permanentemente uma linha entre o político e o não-político, mas que continuamente definam e redefinam o que precisa e o que não precisa ser administrado. Um exemplo clássico advém da consideração de Keynes de que, como os salários não são perfeitamente flexíveis devido ao poder dos sindicatos, querer quebrar os sindicatos equivale a abrir uma guerra de classes. Nesse caso, o meio mais conveniente para ajustar os salários reais tendo em vista alcançar um emprego mais elevado, sem pôr em perigo a democracia, vem a ser agir indiretamente por meio de um aumento modesto da inflação, o que reduz o custo real para os empregadores de contratar mais mão-de-obra. Por outro lado, fixar uma taxa de câmbio em um nível não competitivo é perigoso não apenas porque dificulta as exportações, mas também porque coloca uma pressão enorme no sistema político para forçar cortes de salários.

A consciência situacional e tática do keynesianismo se expressa em uma abordagem pragmática do tempo, a qual aparece no título do livro de Mann. O keynesianismo não abandona a visão de mundo progressista do liberalismo “ Whig”3 ; não nega que muitas das previsões da economia clássica, sob condições ideais, podem advir no longo prazo, assim que as várias forças tiverem tempo de atuar. Mas nega que tais presciências possam ser traduzidas em regras simples para agir no presente. A longo prazo, as tendências básicas do equilíbrio de mercado podem muito bem se manifestarem, mas, “no longo prazo, estaremos todos mortos”. Como Mann bem coloca, não se encontram no “longo prazo” ou mesmo no “médio prazo”, mas no “curto prazo”, aqueles “infinitos momentos de transição em que o problema de manter a ‘civilização’ precisa ser resolvido”. É aí que as pressões da necessidade se fazem sentir. E não é por acaso que qualquer “governo liberal, ao se defrontar com a necessidade, “comporta-se sempre como keynesiano”; em outras palavras, “reconhece a incerteza e a desarticulação do momento, reconhece a imperfeição e a indeterminação desse momento e se afasta da perspectiva do longo prazo para se concentrar em seu imediatismo”. A crise de 2008 demonstrou isso de modo patente. Aquilo que os banqueiros centrais, tais como Ben Bernanke, em setembro e outubro de 2008, pediram aos políticos que fizessem era impensável apenas algumas semanas antes.

Ao final, é claro, os momentos do tempo se somam para formar o longo prazo. Contudo, aceitar plenamente o keynesianismo significaria abandonar-se ao fluxo, sem qualquer objetivo de longo prazo. Ora, isso tornaria a política altamente imprevisível. A busca por “credibilidade” na política econômica tem sido uma preocupação primordial na era neoliberal; há, pois, uma batalha incessante contra a ação discricionária do governo. É preciso travar essa batalha, diz o argumento, porque tentar governar a economia sem ter estabelecido uma crença geral de que o governo segue alguma regra fixa, estimula comportamentos oportunistas na própria economia. A deterioração econômica na década de 1970 poderia ser entendida nesses termos, já que, então, os sindicatos e os empregadores buscavam proteção contra a inflação, pressionavam o governo a aumentar os gastos, o que aumentava ainda mais a inflação.

Assim, a atitude ad hoc característica do keynesianismo tem sido sempre questionada pelos modelos mais conservadores e mais restritivos de governo. Um dos contemporâneos de Keynes, o marxista polonês Michał Kalecki, percebeu a origem de certas flutuações nos interesses contraditórios que movem o próprio capitalismo. Em uma crise, os interesses das empresas não se oporão às intervenções massivas desde que elas atuem para manter a atividade econômica. Entretanto, de modo mais fundamental, elas não têm interesse em ver os salários e os custos aumentarem; então, quando a crise termina, elas tendem a recobrar o compromisso do governo com a disciplina e o rigor. Em consequência, o keynesianismo está condenado a existir para sempre no modo “vai-e-para”. Ora, isso está também assentado em sua história intelectual. Nunca há continuidade ininterrupta do pensamento keynesiano, tal como o próprio Mann mostra em uma brilhante série de observações. Apesar de distarem intelectualmente do próprio Keynes, os economistas modernos de feição reformista, tais como Thomas Piketty e Joseph Stiglitz, também reprimem a atitude típica do keynesianismo.

***

Keynes figura como um paradigma, mas foi ele o primeiro keynesiano? A resposta de Mann é ousada. Se o keynesianismo é uma resposta liberal construtiva à revolução, uma resposta que procura reorganizar a ordem social, política e econômica de modo a atenuar as tensões reveladas, mas não resolvidas, pela sublevação violenta possível, então os primeiros pensadores desse tipo emergiram na esteira da revolução – isto é, da Revolução Francesa – e seu padrinho é Hegel.

Tanto Hegel quanto Keynes viveram na esteira de revoluções. Ambos, entusiasticamente imersos no drama da história mundial, rejeitaram a suposição de que a ordem política e econômica possa ser derivada de fundações naturais. Hegel não acreditava que a ordem pudesse emergir espontaneamente da sociedade. Uma observação que fez aos seus alunos, na década de 1820, a qual não recomendava supor que “as coisas se ajustam por si mesmas, que elas cuidam de si mesmas”, poderia ser subscrita por Keynes. Como devotos de Hobbes, tanto Hegel quanto Keynes concordaram que providenciar ordem era uma “função política do Estado enquanto única... instituição universal legítima”. Para eles, cabe aos funcionários públicos fazer esse trabalho. Que ferramentas eles poderiam empregar? A lei, certamente, mas também as novas ciências sociais, sobretudo a Economia Política. A Economia, como 6 Hegel reconheceu, era “uma das ciências que surgira das condições do mundo moderno”. Ela tinha, por isso, “a tarefa de explicar as relações da massa humana e os movimentos dessa massa em sua complexidade, qualitativa e quantitativamente”. Para Hegel – Mann explica –, “a Economia Política é expressão do modo como o Estado Moderno pensa”.

A afirmação histórica sobre um alinhamento entre Keynes e Hegel não destaca apenas certos paralelismos. A linha que Mann traça de Hegel à Keynes e daí aos keynesianos dos dias atuais, demarca uma fronteira no interior da modernidade liberal. O pensamento político keynesiano, tal como o de Hegel, é impulsionado pela apreensão das profundas tensões existentes no interior da modernidade: eis que esta põe a existir um sistema socioeconômico altamente dinâmico, o qual produz perpetuamente pobrezas e crises, as quais não pode superar, mas que podem ser contidas por meio do ordenamento e do reordenamento político. Mann argumenta que se deveria ler Keynes hoje tal como Marx leu Hegel, isto é, como alguém que estava empenhado em manter a ordem sócio-política existente, mas cujo pensamento penetrou fundo nas articulações dessa ordem. Mas ele dá um passo adiante. Hegel foi “o primeiro a elaborar completamente uma razão keynesiana, ou seja, uma crítica relutantemente radical, mas imanente, do liberalismo, a qual, em última análise, chegou à plenitude… como poderosa realização histórica na Teoria Geral”. Hegel, em outras palavras, era um keynesiano. “Um esforço para colocar Keynes (ou Hegel) em seu próprio ‘lugar’ histórico – o que obviamente excluiria a ideia de que Hegel pudesse ser um keynesiano – seria apenas, para ele, resquício de uma época comandada pelo progresso”. De fato, a similaridade essencial problema político abordado pelos dois sugere que se ater à perspectiva do progresso é ilusório. Nenhum dos dois conseguiu encontrar uma saída para o impasse de um reformismo radical que recusasse a possibilidade de uma verdadeira revolução. É um impasse em que se está preso, de acordo com Mann, desde a reação conservadora contra a Revolução Francesa, no Termidor de 1794.

Uma característica que torna o livro de Mann tão convincente é que ele resiste ao gesto fácil de clamar por uma superação radical desse impasse. A mentalidade ativista, racionalista e combativa do keynesianismo, argumenta ele, “não é algo que a esquerda possa simplesmente renegar segundo a própria vontade no capitalismo liberal do Norte”, mesmo se disso resulta um certo conservadorismo. Quando a sobrevivência do sistema capitalista entra em questão, tal como em 2008, a grande maioria tem muito a perder: ela precisa, então, de bombeiros da crise. Além disso, como a experiência recente mostrou, há boas razões para defender um governo tecnocrático contra as paixões irracionais da democracia de massa. Atualmente, é bem óbvio que é importante ser capaz de identificar, para além da política, as questões com potencial técnico de acordo: seja, por exemplo, o tamanho do multiplicador fiscal, a eficácia da vacinação contra o sarampo ou a ameaça global da mudança climática. Sempre que isto é feito, volta-se ao terreno do keynesianismo. Passa a existir um engajamento não em um choque totalizador de valores – denunciando, assim, as “razões” deles, as “suas” verdades porque são “deles” –, mas um esforço razoável para encontrar os limites apropriados das decisões políticas.

Mann completou o seu livro em 2016. Sem dúvida, ele esperava que os EUA votassem em Hillary Clinton e em uma administração tecnocrática. E essa é a razão pela 7 qual ele se concentra em apresentar uma política verdadeiramente radical do ambiente, a qual poderia ir além da administração do clima keynesiana, a qual inclui apenas o gerenciamento de mudanças climáticas, a precificação de carbono e os subsídios ao uso da energia solar. Dois anos depois, o mundo enfrenta uma realidade diferente, ou seja, uma reafirmação grosseira do nacionalismo. Trump, os partidários do “brexit” e seus companheiros europeus são vistos agora como parte de um ataque geral à competência técnica. É certo que Trump profere um discurso bem abaixo daquele que poderia ser considerado como democrático. Mas até que ponto poder-se-ia considerar tal desvio, que resvala para a palhaçada, aquém da norma tecnocrática? Trump, é possível pensar, representa o triunfo daquela turba que os keynesianos apontam como perigosa. Porém, se se ignora a fealdade de seu comportamento e se se concentra na substância das políticas de sua administração, a situação se afigura como muito mais ambígua. Keynes não era nacionalista, mas, na década de 1930, ele defendeu abertamente o protecionismo. O que se vê hoje é uma divisão significativa dentro do campo keynesiano. A maioria dos economistas defende o status quo contra o ataque “populista”, ao passo que os oponentes da globalização, populistas de esquerda e membros do campo “lexit”, podem invocar o Keynes de 1933: “que as mercadorias sejam feitas domesticamente sempre que isto for possível, conveniente e razoável; acima de tudo, que a finança seja essencialmente nacional”.

O que toda essa confusão revela é que o relato altamente genérico de Mann sobre o “caráter do keynesianismo” que atravessa os tempos não nos permite distinguir as variedades dessa razão tecnocrática. Mas este não é apenas um problema de Mann: Keynes estava ciente da ambiguidade de sua própria posição. Eis o que disse no prefácio da edição alemã da Teoria Geral, publicada em setembro de 1936, exatamente quando Hitler e Goering anunciavam seu Plano Quadrienal: “a teoria da produção como um todo, aquilo que este livro pretende fornecer, é muito mais facilmente adaptável às condições de um estado totalitário, do que vem a ser a teoria da produção e da distribuição de uma dada produção, a qual está sendo gerada sob condições de livre concorrência e em larga medida de laissez-faire”. Keynes não tinha simpatia pelo nazismo. Contudo, ele entendeu claramente que a convergência da macroeconomia keynesiana com a democracia política havia sido um efeito da vitória dos Aliados – e não o resultado intrínseco de uma afinidade intelectual ou política. Os próprios especialistas, para ele, é que tem de escolher o lado que querem ficar.

Caso se procure um exemplo de governo keynesiano hoje, não se deve olhar primeiro para o Ocidente, mas para a China, onde um Partido Comunista que não tolera oposição preside a um regime tecnocrático por excelência. Os gestores econômicos da China não são apenas pragmáticos no modo como favorecem uma política de mercado, pois, o mais profundo que move os formuladores de políticas em Pequim é, no sentido que lhe deu Mann, um ímpeto verdadeiramente keynesiano. O que vigora na China hoje é o compromisso alcançado após Tiananmen: aceitar e apoiar o regime em troca de crescimento e transformação social. Muito tem sido dito sobre o papel de pensadores neoliberais no lançamento da revolução do mercado de Deng, nos anos 1980. Mas quando as coisas ficam difíceis, os chineses atuam mesmo como keynesianos. A resposta de Pequim à crise de 2008 produziu o estímulo mais dramático já visto para a criação de trabalho na história do mundo. Quando, em 2009, o governador do Banco Popular da China propôs um novo sistema monetário, ele invocou explicitamente as propostas de 8 Keynes, em Bretton Woods. A administração feita por Pequim do crescimento da China, que tem sido bem-sucedida, envolve controles de câmbio, condução da taxa de câmbio e regulamentação direta dos empréstimos bancários – isto é, ela busca empregar adequadamente as técnicas de ajuste fino keynesiano dos anos 50. E a atual prioridade pessoal do Presidente Xi é a eliminação do resíduo final da pobreza absoluta por meio de reassentamento e investimento em grande escala.

A justificação final do keynesianismo não tem sido, simplesmente, a preservação do status quo, mas a promessa de progresso. Keynes tornou-se lírico quando tratou das oportunidades econômicas para os nossos netos; as únicas coisas que poderiam impedir de realizá-las seriam as guerras e as crises econômicas. A política radical fez a mesma aposta. Como Mann mostra, a promessa marxista está “baseada na garantia de que, não importa quanto tempo seja necessário, uma luta implacável pelo progresso será eventualmente recompensada. Em outras palavras, quando Marx exortou o proletariado a fazer história, ele o fez postulando – por meio de análise, não de profecia – que havia uma luz no fim do túnel”. Mas se o crescimento é o denominador comum das filosofias políticas que herdamos do século XIX, seriam elas capazes de captar os desafios existenciais que são apresentados agora pelas mudanças climáticas? Enquanto o mundo derrete diante de nossos olhos, o que o gerencialismo keynesiano tem a oferecer aos nossos filhos e netos? Precisamos ainda de uma revolução? Mas então, em que consiste hoje a promessa da revolução? “Quaisquer que sejam as apostas radicais que possamos escolher” – escreve Mann – “subsiste a possibilidade muito real de que elas sejam feitas em vão. Não há vitória certa, mesmo no longo prazo e em última instância – ou, se ela existe, afigura-se atualmente inimaginável. Não importa quão longo e difícil seja o caminho, tudo pode acabar ainda em desastre”.

A leitura se torna, então, sombria. Mas ao se expandir o horizonte para além do modelo exaurido do keynesianismo ocidental – é assim que Mann claramente o considera –, talvez não seja ela ainda suficientemente sombria. Diante dos desafios ambientais fundamentais, se o keynesianismo está agora atingindo mesmo os seus limites, terminará ele com um gemido ou com um estrondo? Pequim enfrenta agora os dilemas keynesianos clássicos, os quais elevou já a novos extremos. O “sonho chinês” de Xi é a promessa keynesiana mais espetacular já feita. É palpável um medo subjacente da inquietação popular, a escala da repressão é espantosa, assim como, também, é a aposta no crescimento. Não há contrapartida na experiência ocidental de uma transformação tão grande nos destinos de uma população de mais de um bilhão de pessoas, em trinta anos. Mas, como qualquer outro exemplo de rápido crescimento capitalista, o boom da China está repleto de perigos. As finanças do país são altamente instáveis. O boom gerou profunda desigualdade doméstica, ao mesmo tempo em que produziu inveja no exterior, especialmente por parte dos Estados Unidos. Este último país, por outro lado, mantém-se por meio de uma hegemonia decadente, uma política externa errática e um histórico de agressões externas. Adicione-se, agora, que poucos lugares na terra experimentam os custos ambientais de crescimento mais agudamente do que na China. Grande parte do país corre o risco de se tornar simplesmente inabitável. A promessa de crescimento é real e ela está mudando a vida das pessoas de forma nunca antes vista. Mas também está chamando a possibilidade de uma catástrofe jamais observada. Os keynesianos insistem para que 9 se resista à calma suave do futuro para que se enfoque o tumulto do presente. Mas num planeta em rápido aquecimento, as perspectivas estão mais calmas hoje do que estarão amanhã. Apenas daqui a algumas décadas, uma grande parte da humanidade pode se considerar sortuda se apenas a longo prazo é que todos estarão mortos.

Nenhum comentário:

Postar um comentário