Africa has never lacked civilizations, nor has it ever been as cut off from world events as it has been routinely portrayed.

Howard W. French

|

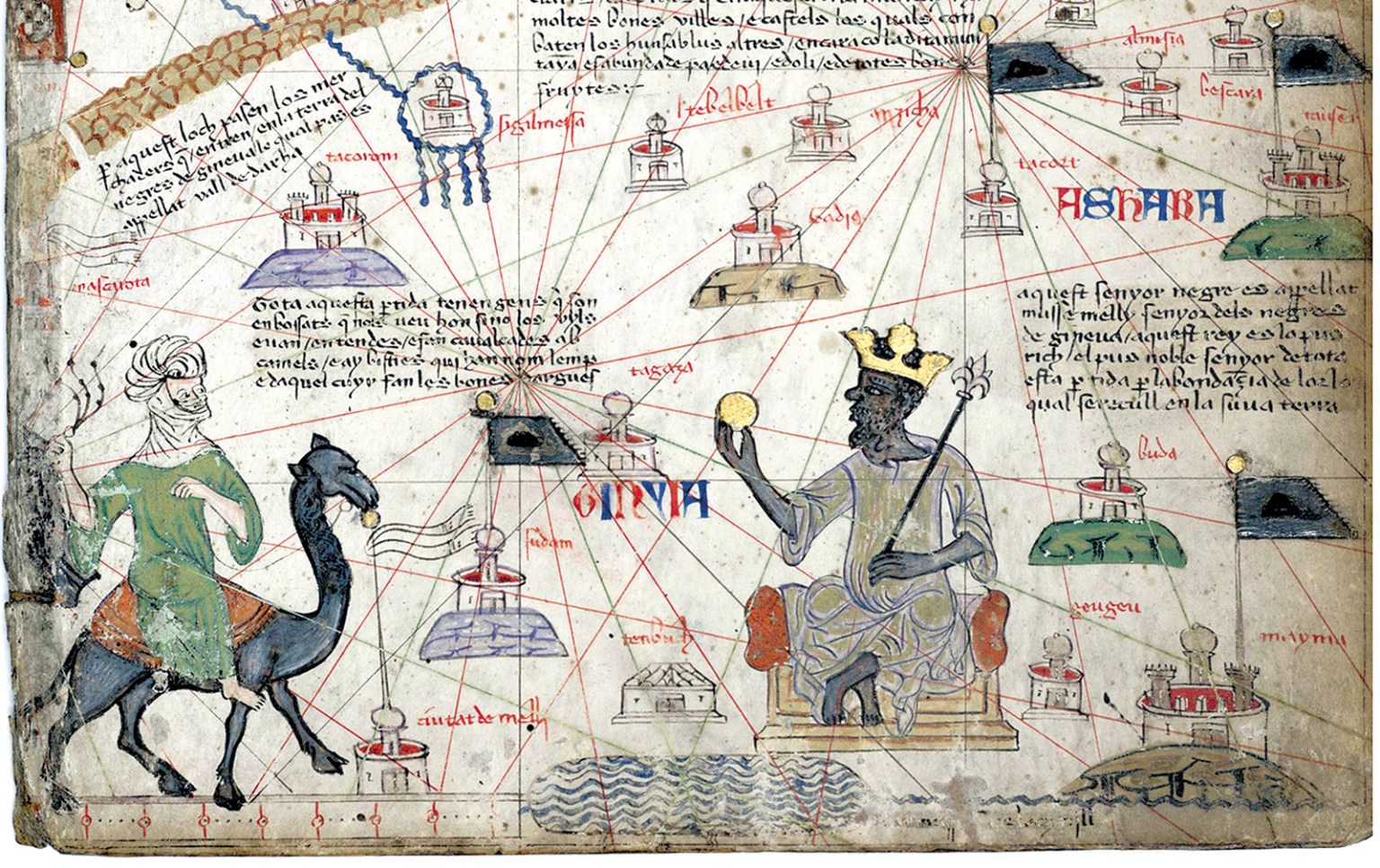

| Mansa Musa, the king of Mali, approached by a Berber on camelback; detail from The Catalan Atlas, attributed to the Majorcan mapmaker Abraham Cresques, 1375. Bibliothèque Nationale de France, Paris. |

The Golden Rhinoceros: Histories of the African Middle Ages

by François-Xavier Fauvelle, translated from the French by Troy Tice

Princeton University Press, 264 pp., $29.95

African Dominion: A New History of Empire in Early and Medieval West Africa

by Michael A. Gomez

Princeton University Press, 505 pp., $45.00

African Kings and Black Slaves: Sovereignty and Dispossession in the Early Modern Atlantic

by Herman L. Bennett

University of Pennsylvania Press, 226 pp., $34.95

A Fistful of Shells: West Africa from the Rise of the Slave Trade to the Age of Revolution

by Toby Green

University of Chicago Press, 614 pp., $40.00

Caravans of Gold, Fragments in Time: Art, Culture, and Exchange Across Medieval Saharan Africa

an exhibition at the Block Museum of Art, Evanston, Illinois, January 26–July 21, 2019; the Aga Khan Museum, Toronto, September 21, 2019–February 23, 2020; and the National Museum of African Art, Washington, D.C., April 8–November 29, 2020

Catalog of the exhibition edited by Kathleen Bickford Berzock

Block Museum of Art/Princeton University Press, 311 pp., $65.00

Tradução / Não é de hoje que uma vasta parcela do pensamento ocidental trata a África como se ela existisse fora da história e do progresso, incluindo-se aí tanto pensadores do maior prestígio quanto o entretenimento oferecido a várias gerações de crianças. Desenhos da Disney mostram entusiasmados canibais africanos seminus cozinhando as suas vítimas em caldeirões suspensos sobre enormes fogueiras. [1] Entre os intelectuais, os exemplos embaraçosos são muitos. Voltaire disse dos africanos: “Chegará, sem dúvida, o dia em que esses animais aprenderão a cultivar direito a terra, para embelezá-la com casas e jardins, e a distinguir os trajetos das estrelas. O tempo é fundamental para tudo”. A opinião de Hegel sobre a África é ainda mais categórica: “O que conhecemos com propriedade da África é seu Espírito fora da História, alheio ao Desenvolvimento, ainda às voltas com as condições mais cruas da natureza, e que só podemos apresentar aqui como situado no limiar da História do Mundo”. Ecos dessas visões podem ser ouvidos entre os políticos ocidentais. Donald Trump referiu-se a várias nações africanas como “países de merda” [shithole countries] em 2018, e o presidente francês Emmanuel Macron declarou, em 2017, que “o desafio que a África tem pela frente é completamente diverso e muito mais profundo” que os enfrentados pela Europa. “É uma questão civilizacional.”

Pode ser um fato ainda pouco conhecido, mas, ao contrário do que virou rotina afirmar, nunca faltaram civilizações na África, e o continente jamais se manteve alheio aos fatos da história mundial. Excelentes livros reforçam essa noção com profundidade acadêmica, mas em termos acessíveis, e felizmente tornam bem mais complexa a nossa compreensão do passado e do presente da África.

The Golden Rhinoceros: Histories of the African Middle Ages, de François-Xavier Fauvelle, revela — a muitos leitores, certamente, pela primeira vez — a existência do que vem sendo definido pelos especialistas, com precisão cada vez maior, como a África medieval. Para o francês Fauvelle, um dos principais estudiosos do continente, essa Idade Média seria o período entre a Antiguidade em lugares como o Egito, a Núbia (hoje parte no Egito, parte no Sudão) e Aksum ou Axum (na Etiópia atual), onde se encontram magníficos legados arqueológicos, e mais ou menos o ano de 1500, quando a África adquire as profundas cicatrizes deixadas pelo tráfico de escravizados e o imperialismo ocidental.

Em capítulos curtos, Fauvelle demonstra que não foram poucas as realizações culturais da África medieval. Existem indícios, por exemplo, de relações comerciais de longa distância já no século IX, entre acampamentos e cidades de caravanas do norte da África, como Audagoste, no limite sul do Saara. Objetos manufaturados de cobre seguiam para o sul em troca de ouro em pó, que depois era fundido em lingotes utilizados para cunhar moedas, atividade cada vez mais intensa no mundo árabe. [2] Para ilustrar o quanto essas trocas comerciais já eram costumeiras em fins do século IX, Fauvelle descreve uma ordem de pagamento [3] — que poderia ser classificada como um cheque — enviada por um mercador subsaariano a um negociante da cidade de Sijilmassa, no Marrocos, no valor de 42 mil dinares.

Fauvelle também descreve uma diplomacia que já era sofisticada no século VII, entre o Egito recém-islamizado e a Núbia, sociedade cristã logo ao sul. Nas negociações, os egípcios se queixam do descumprimento dos termos do pacto entre os dois países, que previa a devolução de qualquer escravo egípcio que fugisse para a Núbia. Mil e duzentos anos mais tarde, queixas semelhantes, feitas pelos estados do sul contra os do norte dos Estados Unidos, estariam na origem da Guerra de Secessão americana (1861-65).

A história mais intrigante do livro de Fauvelle vem do reino do Mali, no início do século XIV. Mais de um século e meio antes das viagens de Colombo, um monarca malinês chamado Abu Bakr II equipou uma expedição com duzentos barcos para tentar descobrir “o outro limite do oceano Atlântico”. Da expedição, regressou um único barco, no qual um dos sobreviventes contava ter encontrado “no meio do mar aberto [como que] um rio com forte correnteza... Os [outros] barcos seguiram adiante, mas quando chegaram a esse ponto não regressaram, e não se soube mais deles”. A interpretação de alguns historiadores modernos (Michael Gomez, Toby Green e John Thornton, entre outros) é de que as embarcações malinesas teriam caído na chamada Corrente das Canárias, no Atlântico, mais ou menos na mesma latitude que o Mali, e que arrasta de leste para oeste tudo que nela cai.

A reação de Abu Bakr II não foi abandonar seus sonhos de exploração, mas equipar uma expedição ainda maior, agora com mil barcos sob seu comando pessoal. E nunca mais se teve notícia dele. Só sabemos da história porque o secretário da chancelaria da dinastia dos Mamelucos, que governava o Egito, perguntou ao sucessor de Abu Bakr, Mansa Musa, que estava no Cairo, em 1324-25, no caminho de sua peregrinação para Meca, como ele tinha chegado ao poder, e registrou a resposta. Não existem outros indícios do empreendimento de Abu Bakr.

Princeton University Press, 264 pp., $29.95

African Dominion: A New History of Empire in Early and Medieval West Africa

by Michael A. Gomez

Princeton University Press, 505 pp., $45.00

African Kings and Black Slaves: Sovereignty and Dispossession in the Early Modern Atlantic

by Herman L. Bennett

University of Pennsylvania Press, 226 pp., $34.95

A Fistful of Shells: West Africa from the Rise of the Slave Trade to the Age of Revolution

by Toby Green

University of Chicago Press, 614 pp., $40.00

Caravans of Gold, Fragments in Time: Art, Culture, and Exchange Across Medieval Saharan Africa

an exhibition at the Block Museum of Art, Evanston, Illinois, January 26–July 21, 2019; the Aga Khan Museum, Toronto, September 21, 2019–February 23, 2020; and the National Museum of African Art, Washington, D.C., April 8–November 29, 2020

Catalog of the exhibition edited by Kathleen Bickford Berzock

Block Museum of Art/Princeton University Press, 311 pp., $65.00

Tradução / Não é de hoje que uma vasta parcela do pensamento ocidental trata a África como se ela existisse fora da história e do progresso, incluindo-se aí tanto pensadores do maior prestígio quanto o entretenimento oferecido a várias gerações de crianças. Desenhos da Disney mostram entusiasmados canibais africanos seminus cozinhando as suas vítimas em caldeirões suspensos sobre enormes fogueiras. [1] Entre os intelectuais, os exemplos embaraçosos são muitos. Voltaire disse dos africanos: “Chegará, sem dúvida, o dia em que esses animais aprenderão a cultivar direito a terra, para embelezá-la com casas e jardins, e a distinguir os trajetos das estrelas. O tempo é fundamental para tudo”. A opinião de Hegel sobre a África é ainda mais categórica: “O que conhecemos com propriedade da África é seu Espírito fora da História, alheio ao Desenvolvimento, ainda às voltas com as condições mais cruas da natureza, e que só podemos apresentar aqui como situado no limiar da História do Mundo”. Ecos dessas visões podem ser ouvidos entre os políticos ocidentais. Donald Trump referiu-se a várias nações africanas como “países de merda” [shithole countries] em 2018, e o presidente francês Emmanuel Macron declarou, em 2017, que “o desafio que a África tem pela frente é completamente diverso e muito mais profundo” que os enfrentados pela Europa. “É uma questão civilizacional.”

Pode ser um fato ainda pouco conhecido, mas, ao contrário do que virou rotina afirmar, nunca faltaram civilizações na África, e o continente jamais se manteve alheio aos fatos da história mundial. Excelentes livros reforçam essa noção com profundidade acadêmica, mas em termos acessíveis, e felizmente tornam bem mais complexa a nossa compreensão do passado e do presente da África.

The Golden Rhinoceros: Histories of the African Middle Ages, de François-Xavier Fauvelle, revela — a muitos leitores, certamente, pela primeira vez — a existência do que vem sendo definido pelos especialistas, com precisão cada vez maior, como a África medieval. Para o francês Fauvelle, um dos principais estudiosos do continente, essa Idade Média seria o período entre a Antiguidade em lugares como o Egito, a Núbia (hoje parte no Egito, parte no Sudão) e Aksum ou Axum (na Etiópia atual), onde se encontram magníficos legados arqueológicos, e mais ou menos o ano de 1500, quando a África adquire as profundas cicatrizes deixadas pelo tráfico de escravizados e o imperialismo ocidental.

Em capítulos curtos, Fauvelle demonstra que não foram poucas as realizações culturais da África medieval. Existem indícios, por exemplo, de relações comerciais de longa distância já no século IX, entre acampamentos e cidades de caravanas do norte da África, como Audagoste, no limite sul do Saara. Objetos manufaturados de cobre seguiam para o sul em troca de ouro em pó, que depois era fundido em lingotes utilizados para cunhar moedas, atividade cada vez mais intensa no mundo árabe. [2] Para ilustrar o quanto essas trocas comerciais já eram costumeiras em fins do século IX, Fauvelle descreve uma ordem de pagamento [3] — que poderia ser classificada como um cheque — enviada por um mercador subsaariano a um negociante da cidade de Sijilmassa, no Marrocos, no valor de 42 mil dinares.

Fauvelle também descreve uma diplomacia que já era sofisticada no século VII, entre o Egito recém-islamizado e a Núbia, sociedade cristã logo ao sul. Nas negociações, os egípcios se queixam do descumprimento dos termos do pacto entre os dois países, que previa a devolução de qualquer escravo egípcio que fugisse para a Núbia. Mil e duzentos anos mais tarde, queixas semelhantes, feitas pelos estados do sul contra os do norte dos Estados Unidos, estariam na origem da Guerra de Secessão americana (1861-65).

A história mais intrigante do livro de Fauvelle vem do reino do Mali, no início do século XIV. Mais de um século e meio antes das viagens de Colombo, um monarca malinês chamado Abu Bakr II equipou uma expedição com duzentos barcos para tentar descobrir “o outro limite do oceano Atlântico”. Da expedição, regressou um único barco, no qual um dos sobreviventes contava ter encontrado “no meio do mar aberto [como que] um rio com forte correnteza... Os [outros] barcos seguiram adiante, mas quando chegaram a esse ponto não regressaram, e não se soube mais deles”. A interpretação de alguns historiadores modernos (Michael Gomez, Toby Green e John Thornton, entre outros) é de que as embarcações malinesas teriam caído na chamada Corrente das Canárias, no Atlântico, mais ou menos na mesma latitude que o Mali, e que arrasta de leste para oeste tudo que nela cai.

A reação de Abu Bakr II não foi abandonar seus sonhos de exploração, mas equipar uma expedição ainda maior, agora com mil barcos sob seu comando pessoal. E nunca mais se teve notícia dele. Só sabemos da história porque o secretário da chancelaria da dinastia dos Mamelucos, que governava o Egito, perguntou ao sucessor de Abu Bakr, Mansa Musa, que estava no Cairo, em 1324-25, no caminho de sua peregrinação para Meca, como ele tinha chegado ao poder, e registrou a resposta. Não existem outros indícios do empreendimento de Abu Bakr.

Fauvelle parece dedicar uma energia excessiva para contestar os esforços amplamente desacreditados, de associar as expedições de Abu Bakr a afirmações não comprovadas sobre a presença africana no Novo Mundo, antes das viagens de Colombo. Em seguida, ele examina uma série de explicações alternativas para o extraordinário relato de Musa, tais como a disputa entre ramos rivais da família no poder em torno da sucessão, ou o empenho de Musa em provar a autenticidade da filiação malinesa ao Islã, apontando o governante anterior como um mártir da tentativa de expandir a religião até os confins desconhecidos do Atlântico. Hoje, a questão do que terá vitimado o obscuro Abu Bakr parece escapar ao alcance da pesquisa histórica moderna.

Mansa Musa, porém, tendo chegado ao poder em 1312, deixou uma marca tão forte em seu tempo que espanta constatar o quanto ainda é pouco conhecido na atualidade. Recentemente, afirmou-se que foi a pessoa mais rica que já viveu no planeta. A especulação em torno do tamanho de sua fortuna (“Mansa” significa rei ou governante) baseia-se apenas em sua estada no Cairo, por um período de três a doze meses, a caminho de Meca. As fontes em língua árabe divergem em boa parte dos detalhes, mas produzem a inconfundível impressão de uma exuberância raramente vista em qualquer outro ponto da Terra. Badr al-Din al-Halabi escreveu que Musa “entrou [no Cairo] a cavalo, magnificamente trajado em meio aos seus guardas”, com um séquito de mais de 10 mil acompanhantes. Outra fonte diz que “trazia consigo 14 mil escravas para seu serviço pessoal”. Uma terceira registrou a “grande pompa” da peregrinação, dizendo que Musa viajava acompanhado por “um exército de 60 mil homens que caminhavam à sua frente, enquanto ele próprio vinha montado. Havia [também] quinhentos escravos, e nas mãos de cada um deles um cajado feito de quinhentos mithqāls de ouro”.

Em African Dominion: A New History of Empire in Early and Medieval West Africa, Michael Gomez, historiador da Universidade de Nova York, argumenta que, embora nada se compare à atenção despertada pela prodigalidade de Musa com o seu ouro, a forte presença de escravizados em seu séquito pode ter consolidado a imagem da África sudanesa como uma fonte inesgotável de mão de obra negra, com efeitos nefastos e duradouros. [4] Já fazia um bom tempo que essa parte da África abastecia vários mercados de escravos no Oriente Médio; pouco mais de um século depois da peregrinação de Musa, passaria a fornecer igualmente escravizados para os portugueses e outros europeus.

Fontes da época avaliaram que o imperador do Mali levou, em sua viagem de quase 4.500 quilômetros até o Cairo, entre treze e dezoito toneladas de ouro puro. O ouro foi distribuído pelo caminho nas mesquitas e a funcionários de todas as camadas sociais, além de ter sido dado como esmola aos pobres. Musa em pessoa teria doado cerca de duzentos quilos de ouro ao governador mameluco do Cairo, al-Nasir Muhammad. Por causa dessa fartura e dos gastos extravagantes nos mercados da cidade, a cotação do ouro teve queda acentuada na região e, segundo alguns relatos, permaneceu bastante baixa por anos. Musa era tão esbanjador que precisou pedir um empréstimo para financiar a viagem de volta.

Gomez vai muito além do básico na história de Mansa Musa para buscar o seu significado mais profundo. O Mali vinha promovendo uma sofisticada ofensiva geopolítica, afirma ele, procurando ser reconhecido pela dinastia dos Mamelucos como um parceiro no mundo islâmico e tentando ainda obter, talvez, proteção contra o tipo de agressão que a África sudanesa vinha sofrendo por parte dos reinos islâmicos do povo Amazigh ou berbere, do norte da África, cujo Império Merínida se estendia até o interior da península Ibérica. Gomez identifica motivações semelhantes nos ambiciosos movimentos diplomáticos de Abu Bakr e Mansa Musa: nos dois casos, o objetivo seria permitir ao Mali escapar da ameaça de interferências políticas e do custoso controle econômico dos intermediários berberes do norte da África, cujo território o ouro precisava atravessar a caminho da Europa e de outras paragens.

Mas o que ocorreu foi muito diferente. Apenas dez anos depois da peregrinação de Musa, o Mali e seu rei começaram a figurar nos mapas europeus, sendo que o mais famoso foi o Atlas Catalão, de 1375, ajudando a estimular os caçadores de fortunas ibéricos a descer a costa da África à procura da fonte do ouro de Musa.

A figura de Mansa Musa está no centro de uma grande exposição, Caravanas de Ouro, Fragmentos no Tempo, que está no Block Museum of Art, em Evanston, Illinois. Tanto a capa do catálogo quanto uma das páginas internas trazem uma reprodução da expressiva ilustração do Atlas Catalão, que mostra Musa sentado num trono de ouro e usando uma pesada coroa do mesmo metal, à maneira dos monarcas europeus da época, com um cetro de ouro numa das mãos e uma grande esfera do mesmo metal na outra, saudando um berbere de roupa verde e turbante branco, montado num camelo. O catálogo frisa, a exemplo de muitos textos recentes sobre a África medieval, que é indevida a representação do Saara como uma barreira a separar uma suposta África negra de uma igualmente imaginária África branca ou árabe. Na realidade, diz ele, o deserto sempre foi não só permeável como também percorrido, tanto quanto o oceano, por um tráfego intenso, no qual um comércio considerável, junto com influências religiosas e culturais, cruzava as areias de um lado para o outro, produzindo efeitos de alcance mundial. Parte da dificuldade em enfatizar a importância da história dessa região é a escassez da documentação disponível. A exposição e seu catálogo procuram compensar isso, com grande sucesso, recorrendo à riqueza do legado de artefatos encontrados na área, de cacos de cerâmica a esculturas, pesos de ouro e moedas.

Fontes da época avaliaram que o imperador do Mali levou, em sua viagem de quase 4.500 quilômetros até o Cairo, entre treze e dezoito toneladas de ouro puro. O ouro foi distribuído pelo caminho nas mesquitas e a funcionários de todas as camadas sociais, além de ter sido dado como esmola aos pobres. Musa em pessoa teria doado cerca de duzentos quilos de ouro ao governador mameluco do Cairo, al-Nasir Muhammad. Por causa dessa fartura e dos gastos extravagantes nos mercados da cidade, a cotação do ouro teve queda acentuada na região e, segundo alguns relatos, permaneceu bastante baixa por anos. Musa era tão esbanjador que precisou pedir um empréstimo para financiar a viagem de volta.

Gomez vai muito além do básico na história de Mansa Musa para buscar o seu significado mais profundo. O Mali vinha promovendo uma sofisticada ofensiva geopolítica, afirma ele, procurando ser reconhecido pela dinastia dos Mamelucos como um parceiro no mundo islâmico e tentando ainda obter, talvez, proteção contra o tipo de agressão que a África sudanesa vinha sofrendo por parte dos reinos islâmicos do povo Amazigh ou berbere, do norte da África, cujo Império Merínida se estendia até o interior da península Ibérica. Gomez identifica motivações semelhantes nos ambiciosos movimentos diplomáticos de Abu Bakr e Mansa Musa: nos dois casos, o objetivo seria permitir ao Mali escapar da ameaça de interferências políticas e do custoso controle econômico dos intermediários berberes do norte da África, cujo território o ouro precisava atravessar a caminho da Europa e de outras paragens.

Mas o que ocorreu foi muito diferente. Apenas dez anos depois da peregrinação de Musa, o Mali e seu rei começaram a figurar nos mapas europeus, sendo que o mais famoso foi o Atlas Catalão, de 1375, ajudando a estimular os caçadores de fortunas ibéricos a descer a costa da África à procura da fonte do ouro de Musa.

A figura de Mansa Musa está no centro de uma grande exposição, Caravanas de Ouro, Fragmentos no Tempo, que está no Block Museum of Art, em Evanston, Illinois. Tanto a capa do catálogo quanto uma das páginas internas trazem uma reprodução da expressiva ilustração do Atlas Catalão, que mostra Musa sentado num trono de ouro e usando uma pesada coroa do mesmo metal, à maneira dos monarcas europeus da época, com um cetro de ouro numa das mãos e uma grande esfera do mesmo metal na outra, saudando um berbere de roupa verde e turbante branco, montado num camelo. O catálogo frisa, a exemplo de muitos textos recentes sobre a África medieval, que é indevida a representação do Saara como uma barreira a separar uma suposta África negra de uma igualmente imaginária África branca ou árabe. Na realidade, diz ele, o deserto sempre foi não só permeável como também percorrido, tanto quanto o oceano, por um tráfego intenso, no qual um comércio considerável, junto com influências religiosas e culturais, cruzava as areias de um lado para o outro, produzindo efeitos de alcance mundial. Parte da dificuldade em enfatizar a importância da história dessa região é a escassez da documentação disponível. A exposição e seu catálogo procuram compensar isso, com grande sucesso, recorrendo à riqueza do legado de artefatos encontrados na área, de cacos de cerâmica a esculturas, pesos de ouro e moedas.

O livro African Kings and Black Slaves: Sovereignty and Dispossession in the Early Modern Atlantic, de Herman L. Bennett, dedica uma atenção especial a um tipo muito peculiar de diplomacia africana pré-colonial: as primeiras relações de Portugal com os reinos africanos. Bennett parte de um incidente descrito por ele como inaugural para o tráfico transatlântico de escravizados. Em 1441, uma expedição portuguesa, sob o comando de Antão Gonçalves, atraca perto de Cabo Branco, na Mauritânia de hoje, e, depois de entrar em conflito com um homem por causa de um camelo, transformam-no em seu primeiro cativo — que as crônicas chamam de “mouro” (significando, aqui, não uma designação racial, mas muçulmano). Horas mais tarde, ao cair da noite, os portugueses fazem uma segunda captura, desta vez de uma mulher, que descrevem como uma “moura negra”, revelando assim uma distinção entre as supostas raças que viria a ter imensos e duradouros efeitos sobre a atitude europeia em relação à escravidão e à África como um todo. Como Bennett assinala, nos primeiros encontros entre os europeus e a África havia grande fluidez e uma considerável confusão quanto aos rótulos que os recém-chegados aplicavam aos povos nativos que encontravam, com as novas terras na África ocidental sendo descritas como Guiné, Etiópia e até Índia. A negritude era essencializada desde o primeiro momento.

Bennett, professor de história na pós-graduação (o Graduate Center) da City University de Nova York, afirma que antes que o tráfico de escravizados atingisse a escala gigantesca do final do século XVII e dos cem anos seguintes, os portugueses viram-se às voltas com os detalhes da doutrina da Igreja que determinava quem entre os mouros e uma gama cada vez maior de africanos “pagãos” era ou não passível de conquista ou escravização. Numa península Ibérica dividida pela religião, muçulmanos e cristãos escravizavam uns aos outros desde muito antes, mas alguns ensinamentos católicos reafirmavam que, no mundo novo da África sub-saariana, só os chamados pagãos, ou seja, aqueles que não seguiam as religiões judaico-cristã-islâmicas, eram desprovidos de razão e, portanto, podiam ser vendidos como escravizados. O debate também foi muito influenciado pela maneira como os portugueses travaram contato com o continente: quando atravessaram o rio Senegal, rumo ao sul, ao longo da costa ocidental da África, os portugueses descobriram que não tinham meios de derrotar militarmente os eficientes e poderosos reinos africanos que encontraram. A partir daí, deram uma guinada pragmática que os levou a trocar os ataques-surpresa por outra abordagem, baseada no comércio e na diplomacia.

Em missão subsequente na mesma década, através de um intérprete, o vice-comandante de uma expedição portuguesa, ao deparar com um africano, mandou dizer “ao seu senhor [...] que somos súditos de um grande e poderoso príncipe [...] que vive nos confins do oeste, e por cujas ordens aqui viemos tratar em seu nome com o bom e poderoso rei desta terra”. Surgiu assim um padrão no qual os portugueses obtinham seus escravizados: não em territórios sem dono, habitados por sociedades desprovidas de Estado, mas por meio de reis africanos com legítima soberania sobre suas terras, da mesma forma que vendiam os cativos obtidos nas guerras contra seus vizinhos.

Depois de uma viagem que fez em 1455, Alvise Cadamosto, traficante de escravizados e cronista veneziano a serviço do infante dom Henrique, escreveu que a autoridade de um rei do oeste da África chamado Budomel, na área do rio Senegal, era tamanha que “mesmo Deus, se viesse à terra, não creio que seria tratado [por seus súditos] com maior honraria e reverência”. Sobre as interações mais amplas entre esses primeiros aventureiros portugueses e os soberanos locais, escreve Bennet: “Embora os dois lados procurassem o tempo todo impor suas tradições às formalidades comerciais, era a elite africana que normalmente ditava os termos dos negócios e da interação. Os súditos portugueses que violassem as leis africanas estavam sujeitos a pesadas e rápidas multas, ou tinham suas vidas postas em risco”.

Aqui, estamos claramente muito distantes da visão — comumente propagada no Ocidente depois do aumento dramático do tráfico de escravos e da implantação duradoura da colonização europeia e da agricultura de plantations no Novo Mundo — de que os africanos fossem meros selvagens, a subsistir praticamente em estado de natureza.

Depois de uma viagem que fez em 1455, Alvise Cadamosto, traficante de escravizados e cronista veneziano a serviço do infante dom Henrique, escreveu que a autoridade de um rei do oeste da África chamado Budomel, na área do rio Senegal, era tamanha que “mesmo Deus, se viesse à terra, não creio que seria tratado [por seus súditos] com maior honraria e reverência”. Sobre as interações mais amplas entre esses primeiros aventureiros portugueses e os soberanos locais, escreve Bennet: “Embora os dois lados procurassem o tempo todo impor suas tradições às formalidades comerciais, era a elite africana que normalmente ditava os termos dos negócios e da interação. Os súditos portugueses que violassem as leis africanas estavam sujeitos a pesadas e rápidas multas, ou tinham suas vidas postas em risco”.

Aqui, estamos claramente muito distantes da visão — comumente propagada no Ocidente depois do aumento dramático do tráfico de escravos e da implantação duradoura da colonização europeia e da agricultura de plantations no Novo Mundo — de que os africanos fossem meros selvagens, a subsistir praticamente em estado de natureza.

Bennett atribui grande importância a esses primeiros encontros. Diz ter escrito o livro para “tornar mais complexa a narrativa corrente sobre o Ocidente e sua ascensão”, um relato em que a história da África dos primeiros tempos da era moderna é tradicionalmente resumida como um salto direto “de selvagens a escravos”. Bennett questiona “o télos que há muito serve para dissolver o encontro entre África e Europa [...] na história da escravidão do Novo Mundo, descuidando assim do papel que a África e os africanos desempenharam na evolução da soberania ibérica e de sua expansão imperial anterior a 1492”.

Na época das viagens de Cadamosto, pouco havia sido ajustado entre Castela e Portugal, as principais potências cristãs da península na época, quanto ao futuro de seu imperialismo emergente ou ao destino da África ocidental e suas relações com o resto do mundo. Bennett conta que o rei João de Castela, em 1454, disse a seu sobrinho, o rei Afonso V de Portugal, que ficasse fora da África, que o espanhol se orgulhava de ser “conquista nossa”. Se essa ordem fosse ignorada, prometia “lançar-se à guerra [contra Portugal] com fogo e sangue, como se enfrentasse um inimigo”.

Na época das viagens de Cadamosto, pouco havia sido ajustado entre Castela e Portugal, as principais potências cristãs da península na época, quanto ao futuro de seu imperialismo emergente ou ao destino da África ocidental e suas relações com o resto do mundo. Bennett conta que o rei João de Castela, em 1454, disse a seu sobrinho, o rei Afonso V de Portugal, que ficasse fora da África, que o espanhol se orgulhava de ser “conquista nossa”. Se essa ordem fosse ignorada, prometia “lançar-se à guerra [contra Portugal] com fogo e sangue, como se enfrentasse um inimigo”.

Àquela altura, Lisboa já vinha apregoando o seu avanço numa guerra justa contra os pagãos africanos, em nome da Igreja Católica. Bennett, com razão, desconsidera essa história como “uma ficção destinada a desestimular outros ‘príncipes’ cristãos que pudessem reivindicar algum dos territórios ‘descobertos’ pouco antes”. Embora Afonso de Portugal já fosse alcunhado “o Africano”, exagerava suas conquistas africanas na guerra em nome da Cristandade. E também procurava ganhar tempo, esperando que o conflito com Castela fosse atenuado pelo papa Nicolau V, alívio que chegaria em 1455, sob a forma de uma bula papal, a Romanus Pontifex. Nela, concedia-se a Portugal o domínio sobre a maior parte da África: foi a primeira de uma série de proclamações papais que acabariam por dividir o crescente mundo novo entre Portugal e Espanha.

No cerne do livro de Bennett, encontramos a ideia de que a feroz corrida entre Portugal e Espanha pela África ocidental, significativamente mediada pela Igreja, foi crucial para a criação do Estado-nação moderno e para o que viria a ser o nacionalismo europeu moderno. As primeiras identidades nacionais europeias foram forjadas, em grande parte, com base na disputa pelo comércio e pela influência na África. E isso, afirma Bennett, se perde totalmente nas histórias ocidentais que se apressam em saltar direto da conquista das ilhas Canárias para a chegada de Colombo às Américas. “Perdemos de vista a natureza mutuamente constitutiva das histórias europeia e africana do século XV [...] em que a África figura na formação do colonialismo ibérico e, assim, no surgimento das primeiras versões modernas de Portugal e Castela”, escreve ele.

No cerne do livro de Bennett, encontramos a ideia de que a feroz corrida entre Portugal e Espanha pela África ocidental, significativamente mediada pela Igreja, foi crucial para a criação do Estado-nação moderno e para o que viria a ser o nacionalismo europeu moderno. As primeiras identidades nacionais europeias foram forjadas, em grande parte, com base na disputa pelo comércio e pela influência na África. E isso, afirma Bennett, se perde totalmente nas histórias ocidentais que se apressam em saltar direto da conquista das ilhas Canárias para a chegada de Colombo às Américas. “Perdemos de vista a natureza mutuamente constitutiva das histórias europeia e africana do século XV [...] em que a África figura na formação do colonialismo ibérico e, assim, no surgimento das primeiras versões modernas de Portugal e Castela”, escreve ele.

Do ponto de vista cronológico, A Fistful of Shells: West Africa from the Rise of the Slave Trade to the Age of Revolution, de Toby Green, professor do King’s College de Londres, é de longe o mais abrangente dos livros tratados aqui: começa com a fundação do Mali, sob um governante chamado Sunjata, em torno de 1235, e chega até o século XIX. Extraordinários, a pesquisa de campo, o material de arquivo e o estudo das tradições orais africanas que o livro apresenta tornam difícil classificá-lo de forma sucinta.

Um de seus pontos fortes é revelar o sucesso muitas vezes surpreendente que os africanos tiveram ao longo dos primeiros quatrocentos anos de encontro com a Europa. No início do livro, Green faz uma observação de ordem geral sobre os efeitos que os europeus produziram na política africana quando começaram a negociar com a África ocidental no século XV. Estados vastos e sofisticados como Songhai, império que sucedeu ao Mali, foram enfraquecidos e acabaram se fragmentando, enquanto Estados menores, entre eles vários pequenos reinos, ganharam autonomia e viram-se fortalecidos pelas trocas econômicas com os recém-chegados.

De início, o interesse europeu na África era quase todo movido pelo ouro, mas com o desenvolvimento da agricultura de plantations no Novo Mundo, ao final do século XVI, a procura por escravizados africanos aumentou em escala dramática, e foram esses pequenos reinos, em guerra constante uns com os outros, com os povos sem Estado e com reinos maiores, que se tornaram a maior fonte de escravizados para a Europa. Que africanos tenham participado do tráfico de escravizados no Atlântico é amplamente sabido nos dias de hoje, e Green não economiza nem um pouco nos detalhes. O que menos se sabe sobre o que ele narra são as diversas maneiras como vários Estados africanos fizeram claramente o possível para se proteger do tráfico e resistir ao domínio crescente dos europeus.

Os exemplos dessa atitude podem ser encontrados em diversos reinos que hoje estão nos territórios de Gana, do Benin e do Congo, que desde o início se recusaram a vender pessoas escravizadas aos europeus (mas que, às vezes, os compravam), e por muito tempo resistiram às investidas dos recém-chegados para ter acesso e controle de outros recursos cobiçados, tais como metais. A história do reino do Congo (ou Kongo) é especialmente instrutiva. Já um Estado evoluído, governado por reis eleitos por ocasião da chegada dos portugueses na década de 1480, o reino do Congo adotou em pouco tempo um cristianismo fervoroso, que até então pouco prosperava na África ocidental. Em 1516, um viajante português escreveu sobre o segundo rei cristão do Congo, Afonso I: “Sua [devoção à] fé cristã é tamanha que ele me parece não um homem, mas um Anjo enviado por Deus ao seu reino para convertê-lo”.

De início, o interesse europeu na África era quase todo movido pelo ouro, mas com o desenvolvimento da agricultura de plantations no Novo Mundo, ao final do século XVI, a procura por escravizados africanos aumentou em escala dramática, e foram esses pequenos reinos, em guerra constante uns com os outros, com os povos sem Estado e com reinos maiores, que se tornaram a maior fonte de escravizados para a Europa. Que africanos tenham participado do tráfico de escravizados no Atlântico é amplamente sabido nos dias de hoje, e Green não economiza nem um pouco nos detalhes. O que menos se sabe sobre o que ele narra são as diversas maneiras como vários Estados africanos fizeram claramente o possível para se proteger do tráfico e resistir ao domínio crescente dos europeus.

Os exemplos dessa atitude podem ser encontrados em diversos reinos que hoje estão nos territórios de Gana, do Benin e do Congo, que desde o início se recusaram a vender pessoas escravizadas aos europeus (mas que, às vezes, os compravam), e por muito tempo resistiram às investidas dos recém-chegados para ter acesso e controle de outros recursos cobiçados, tais como metais. A história do reino do Congo (ou Kongo) é especialmente instrutiva. Já um Estado evoluído, governado por reis eleitos por ocasião da chegada dos portugueses na década de 1480, o reino do Congo adotou em pouco tempo um cristianismo fervoroso, que até então pouco prosperava na África ocidental. Em 1516, um viajante português escreveu sobre o segundo rei cristão do Congo, Afonso I: “Sua [devoção à] fé cristã é tamanha que ele me parece não um homem, mas um Anjo enviado por Deus ao seu reino para convertê-lo”.

O reino do Congo manteve embaixadores no Vaticano entre as décadas de 1530 e 1620, mas a sua relação com Portugal foi rompida em razão da questão da escravatura. Assim se queixa o rei Afonso em carta ao monarca português, em 1526: “Muitos do nosso povo, no ávido desejo que sentem por mercadorias e objetos dos [vossos] reinos que seus súditos trazem para cá, e de modo a satisfazer seu apetite cada vez maior, sequestram o povo livre sob a nossa proteção. E muitas vezes ocorre que sequestram nobres e filhos de nobres, e nossos parentes, e os levam para vender aos brancos que andam por nossos reinos; e os sequestram às escondidas e, outros, à noite, para não serem descobertos. E assim que caem nas mãos desses brancos são imediatamente marcados a ferro e sujeitados por correntes”.

Diante da resistência do reino do Congo à expansão do tráfico negreiro, em 1575 Portugal funda uma colônia adjacente ao reino, em Luanda (hoje capital de Angola), usada como base para uma feroz campanha de desestabilização contra seu antigo parceiro. O reino do Congo resistiu o quanto pôde aos portugueses e afinal procurou se aliar à Holanda, país que ainda não praticava o comércio de escravizados e era, na época, inimigo dos reinos então unificados de Espanha e Portugal. A carta de 1623 do rei Pedro II, dando início a uma aliança com a Holanda, requeria “quatro ou cinco naus de guerra, bem como quinhentos ou seiscentos soldados”, e prometia pagar “pelas naus e pelos salários dos soldados em ouro, prata e marfim”. A Holanda logo aceitou a aliança, esperando que, ao cortar o suprimento de escravizados dessa região — que respondia sozinha por mais da metade dos escravizados mandados para o Brasil e as Índias Ocidentais espanholas —, tornasse inviável o Brasil, principal fonte de riqueza de Portugal.

Diante da resistência do reino do Congo à expansão do tráfico negreiro, em 1575 Portugal funda uma colônia adjacente ao reino, em Luanda (hoje capital de Angola), usada como base para uma feroz campanha de desestabilização contra seu antigo parceiro. O reino do Congo resistiu o quanto pôde aos portugueses e afinal procurou se aliar à Holanda, país que ainda não praticava o comércio de escravizados e era, na época, inimigo dos reinos então unificados de Espanha e Portugal. A carta de 1623 do rei Pedro II, dando início a uma aliança com a Holanda, requeria “quatro ou cinco naus de guerra, bem como quinhentos ou seiscentos soldados”, e prometia pagar “pelas naus e pelos salários dos soldados em ouro, prata e marfim”. A Holanda logo aceitou a aliança, esperando que, ao cortar o suprimento de escravizados dessa região — que respondia sozinha por mais da metade dos escravizados mandados para o Brasil e as Índias Ocidentais espanholas —, tornasse inviável o Brasil, principal fonte de riqueza de Portugal.

Em razão dessa aliança, a África passou a desempenhar um papel crucial na disputa pelo controle do Atlântico Sul durante a Guerra dos Trinta Anos (1618-48), com o envio de naus holandesas em 1624 e novamente em 1641 — desta vez tendo sucesso em ajudar o reino do Congo a expulsar os portugueses. Mais tarde, em 1648, negros do Brasil seriam enviados a Angola, do outro lado do Atlântico, para restaurar o domínio português sobre a colônia. Hegel pode não ter sabido de nada disso, mas aqui, sem a menor dúvida, trata-se tanto da história africana como da história mundial.

O que acabou por extinguir o reino do Congo — o deplorável esvaziamento demográfico causado pelo tráfico de escravizados a partir da derrota para Portugal em 1665 — foi uma vulnerabilidade que ele tinha em comum com alguns outros bastiões restantes da resistência à intrusão europeia, reinos poderosos e sofisticados como o império Ashanti e o Benin: a perda do controle sobre a sua oferta monetária. No reino do Congo, um tecido de alta qualidade de fabricação local era a principal referência de valor e o meio de troca tradicional, juntamente com um tipo de concha, o nzimbu (espécie de búzio), recolhido ao longo da costa. Os holandeses, descobrindo a fixação dos locais por tecidos, inundaram a região com os seus primeiros têxteis industriais, acabando com o mercado para a manufatura do Congo. Depois de retomarem o controle de Luanda, os portugueses, de forma similar, também inundaram a região com búzios tanto locais quanto importados do oceano Índico. Catástrofes monetárias semelhantes assolaram os raros grandes reinos sobreviventes da África ocidental — principalmente como consequência da queda do preço do ouro que se seguiu a novas descobertas de ouro e prata no Novo Mundo.

“A desigualdade entre a África ocidental e centro-ocidental e o resto do Ocidente se deveu às desigualdades nas trocas de valor econômico”, escreveu Green. “Por vários séculos, as sociedades da África ocidental exportaram o que podemos chamar de ‘moeda forte’, especialmente o ouro; uma riqueza que, em nível global, conservou seu valor ao longo do tempo.” Em troca, os africanos recebiam couro, cobre, tecidos e ferro, e todas essas mercadorias perderam valor com o passar dos anos. O tempo todo, a África foi sangrada de seus habitantes, à medida que o trabalho escravizado era empregado na produção em benefício do Ocidente.

Green encerra a sua vasta e nuançada visão do esvaziamento contínuo de um continente com um expressivo lamento pela falta de interesse acadêmico pelas eras pré-coloniais da África: “O foco se mantém no presente e nos problemas presentes, como ocorre no grande número de universidades em que se ensina a história africana, desde o Reino Unido e dos Estados Unidos até o Brasil. Nos lugares onde a história mais antiga da África é ensinada no Ocidente, é quase sempre só no que diz respeito à escravidão, repetindo os antigos tropos do primitivismo e da opressão. No entanto, a história da África é muito mais complexa do que isso abarca; e as causas fundamentais de seus problemas residem precisamente nesse passado mais distante”.

Notas:

[1] The image of the black as cannibal is one of the earliest stereotypes in the annals of the encounter between Europeans and Africans that began with the slave trade in the early fifteenth century. With no evidence, sea captains working for Portugal’s Prince Henry “the Navigator” lamented that Africans who fought back against their slaving raids ate any Europeans they captured. What few in the West have ever heard is that Africans in societies along the coast of their continent regarded the whites who came to their shores in search of slaves as themselves cannibals. How else, they wondered, to explain their persistent lust for human flesh?

[2] For the importance of subSaharan African gold to the rise of the Arab world, see Timothy F. Garrard’s authoritative “Myth and Metrology: The Early TransSaharan Gold Trade,” Journal of African History, Vol. 23, No. 4 (1982).

[3] The word “check” may come from the Arabic term sakk.

[4] The word “Sudan” means “land of the blacks” in Arabic and has been used historically to refer to a broad east–west belt of the continent just below the Sahara Desert.

O que acabou por extinguir o reino do Congo — o deplorável esvaziamento demográfico causado pelo tráfico de escravizados a partir da derrota para Portugal em 1665 — foi uma vulnerabilidade que ele tinha em comum com alguns outros bastiões restantes da resistência à intrusão europeia, reinos poderosos e sofisticados como o império Ashanti e o Benin: a perda do controle sobre a sua oferta monetária. No reino do Congo, um tecido de alta qualidade de fabricação local era a principal referência de valor e o meio de troca tradicional, juntamente com um tipo de concha, o nzimbu (espécie de búzio), recolhido ao longo da costa. Os holandeses, descobrindo a fixação dos locais por tecidos, inundaram a região com os seus primeiros têxteis industriais, acabando com o mercado para a manufatura do Congo. Depois de retomarem o controle de Luanda, os portugueses, de forma similar, também inundaram a região com búzios tanto locais quanto importados do oceano Índico. Catástrofes monetárias semelhantes assolaram os raros grandes reinos sobreviventes da África ocidental — principalmente como consequência da queda do preço do ouro que se seguiu a novas descobertas de ouro e prata no Novo Mundo.

“A desigualdade entre a África ocidental e centro-ocidental e o resto do Ocidente se deveu às desigualdades nas trocas de valor econômico”, escreveu Green. “Por vários séculos, as sociedades da África ocidental exportaram o que podemos chamar de ‘moeda forte’, especialmente o ouro; uma riqueza que, em nível global, conservou seu valor ao longo do tempo.” Em troca, os africanos recebiam couro, cobre, tecidos e ferro, e todas essas mercadorias perderam valor com o passar dos anos. O tempo todo, a África foi sangrada de seus habitantes, à medida que o trabalho escravizado era empregado na produção em benefício do Ocidente.

Green encerra a sua vasta e nuançada visão do esvaziamento contínuo de um continente com um expressivo lamento pela falta de interesse acadêmico pelas eras pré-coloniais da África: “O foco se mantém no presente e nos problemas presentes, como ocorre no grande número de universidades em que se ensina a história africana, desde o Reino Unido e dos Estados Unidos até o Brasil. Nos lugares onde a história mais antiga da África é ensinada no Ocidente, é quase sempre só no que diz respeito à escravidão, repetindo os antigos tropos do primitivismo e da opressão. No entanto, a história da África é muito mais complexa do que isso abarca; e as causas fundamentais de seus problemas residem precisamente nesse passado mais distante”.

Notas:

[1] The image of the black as cannibal is one of the earliest stereotypes in the annals of the encounter between Europeans and Africans that began with the slave trade in the early fifteenth century. With no evidence, sea captains working for Portugal’s Prince Henry “the Navigator” lamented that Africans who fought back against their slaving raids ate any Europeans they captured. What few in the West have ever heard is that Africans in societies along the coast of their continent regarded the whites who came to their shores in search of slaves as themselves cannibals. How else, they wondered, to explain their persistent lust for human flesh?

[2] For the importance of subSaharan African gold to the rise of the Arab world, see Timothy F. Garrard’s authoritative “Myth and Metrology: The Early TransSaharan Gold Trade,” Journal of African History, Vol. 23, No. 4 (1982).

[3] The word “check” may come from the Arabic term sakk.

[4] The word “Sudan” means “land of the blacks” in Arabic and has been used historically to refer to a broad east–west belt of the continent just below the Sahara Desert.

Sobre o autor

Howard W. French is a Professor at the Columbia University Graduate School of Journalism. His latest book, Born in Blackness: Africa, Africans and the Making of the Modern World, 1471 to the Second World War, will be published in the fall.

(October 2021)

Nenhum comentário:

Postar um comentário