Como o Ato Institucional número 5, que entrou em vigor em 13 de dezembro de 1968, usou a censura e a repressão para interromper caminhos trilhados por artistas e intelectuais enquanto o regime tentava promover uma indústria cultural.

Marcelo Ridenti

Folha de S.Paulo

Depois da noite de 13 de dezembro de 1968, muitos acordaram com a sensação de estar num pesadelo, se é que conseguiram dormir.

O governo militar acabara de impor um novo ato institucional, que ganhou o número 5 e duraria dez anos. Ele dava ao presidente da República poderes para fechar o Congresso, legislar por decreto, baixar atos complementares, cassar mandatos eleitorais, suspender direitos políticos, demitir ou aposentar juízes, professores e outros funcionários públicos e decretar estado de sítio, entre outros poderes que extrapolavam até a Constituição imposta em 1967.

Suspendia-se o habeas corpus em crimes políticos, julgados em tribunais militares, e permitia-se fazer confiscos por corrupção, detalhe que virou letra morta, mas tinha importância ideológica. Era mais um ato movido pela doutrina de segurança nacional, que pretendia expurgar da política aqueles que considerava comunistas, populistas ou corruptos, ameaças à nação ordeira.

Começava o período mais repressivo da ditadura. A sociedade como um todo foi atingida pelo endurecimento do regime, simbolizado pelo Ato. Disseminava-se o receio de arbitrariedades governamentais; autoridades não hesitavam em intimidar, censurar e prender opositores, indo além do que permitiam suas próprias leis ao torturar e matar seus inimigos.

O AI-5 teve fortes reverberações na produção cultural, encerrando o ciclo de florescimento artístico que desabrochara em fins da década de 1950, como fruto do período democrático iniciado após o fim do Estado Novo. Desaparecia o chão político e social em que se assentaram o cinema novo, teatros como o Arena e o Oficina, a bossa nova, a poesia concreta e outras iniciativas coletivas na arquitetura, nas artes plásticas e em todo tipo de produção cultural.

Além de medidas autoritárias, como a aposentadoria forçada de professores universitários e a prisão de artistas e intelectuais, a consequência mais expressiva do AI-5 sobre o mundo da cultura foi o aumento substancial da censura.

O tema não estava detalhado no Ato, que entretanto gerou efeitos censórios imediatos e abriu caminho para uma legislação específica de proibições para a programação das emissoras de rádio e TV, publicações e ainda para diversões e espetáculos públicos. O decreto-lei 1.077, de janeiro de 1970, amalgamou a censura moral com a política, associando a pretensa degeneração ético-moral da sociedade a um suposto plano de subversão levado a cabo pelo comunismo internacional.

Na imprensa escrita, a censura foi ainda mais arbitrária, pois não estava claramente regrada. Era feita de diversos modos, um deles com base em orientações da Polícia Federal em bilhetes e telegramas enviados às Redações de jornais, explicitando assuntos que não deveriam ser abordados, além da autocensura individual e institucional, que inibia a divulgação de notícias desfavoráveis ao governo pelo receio de represálias. Durante a vigência do AI-5, era comum submeter publicações à censura prévia, e alguns veículos chegaram a ter censor na Redação.

Artistas e intelectuais identificados com o governo Goulart ou com as lutas populares já se haviam sentido num pesadelo logo depois da autodenominada “revolução de 1964”. Alguns se exilaram, foram presos temporariamente ou submetidos a processos em vários Inquéritos Policiais Militares. Foram ainda vítimas de censura seletiva a suas obras e de toda sorte de perseguição.

Naquele contexto, marcado pela polarização internacional da Guerra Fria, o célebre intelectual católico Alceu Amoroso Lima, insuspeito de esquerdismo, cunhou uma expressão que rapidamente se disseminou para qualificar a atuação daquele novo governo: “terrorismo cultural”.

Iniciava-se a reação nos meios artísticos e intelectuais, que protestaram contra as arbitrariedades do regime ainda em 1964. O tema dos deveres do intelectual diante da opressão e da restrição às liberdades democráticas passou a ser central na produção cultural. Para ficar em dois exemplos marcantes: o personagem do poeta e jornalista Paulo Martins, do filme “Terra em Transe” (1967), de Glauber Rocha, e o padre Nando —protagonista do romance “Quarup”, de Antonio Callado— aderiam à resistência no final das tramas, mesmo arriscando a própria vida.

Folha de S.Paulo

|

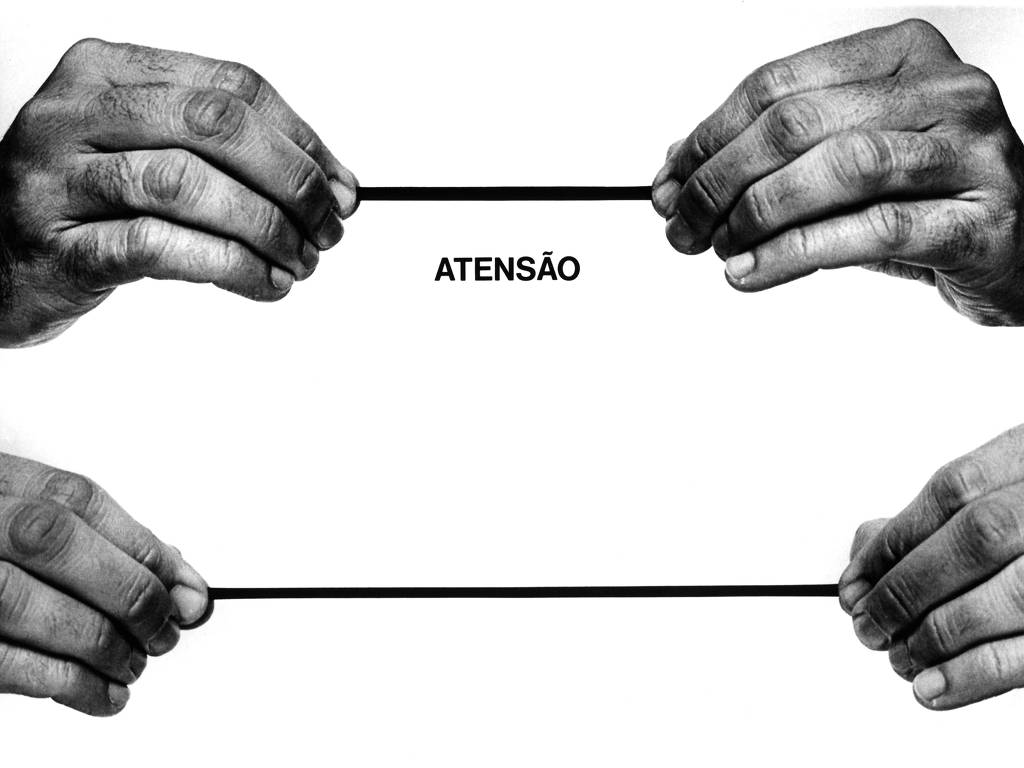

| "Atensão" (1976), obra do artista plástico Carlos Zilio |

"Acorda amor/ Não é mais pesadelo nada/ Tem gente já no vão de escada/ Fazendo confusão, que aflição/ .../ Chame o ladrão, chame o ladrão"

Julinho da Adelaide (Chico Buarque)

Depois da noite de 13 de dezembro de 1968, muitos acordaram com a sensação de estar num pesadelo, se é que conseguiram dormir.

O governo militar acabara de impor um novo ato institucional, que ganhou o número 5 e duraria dez anos. Ele dava ao presidente da República poderes para fechar o Congresso, legislar por decreto, baixar atos complementares, cassar mandatos eleitorais, suspender direitos políticos, demitir ou aposentar juízes, professores e outros funcionários públicos e decretar estado de sítio, entre outros poderes que extrapolavam até a Constituição imposta em 1967.

Suspendia-se o habeas corpus em crimes políticos, julgados em tribunais militares, e permitia-se fazer confiscos por corrupção, detalhe que virou letra morta, mas tinha importância ideológica. Era mais um ato movido pela doutrina de segurança nacional, que pretendia expurgar da política aqueles que considerava comunistas, populistas ou corruptos, ameaças à nação ordeira.

Começava o período mais repressivo da ditadura. A sociedade como um todo foi atingida pelo endurecimento do regime, simbolizado pelo Ato. Disseminava-se o receio de arbitrariedades governamentais; autoridades não hesitavam em intimidar, censurar e prender opositores, indo além do que permitiam suas próprias leis ao torturar e matar seus inimigos.

O AI-5 teve fortes reverberações na produção cultural, encerrando o ciclo de florescimento artístico que desabrochara em fins da década de 1950, como fruto do período democrático iniciado após o fim do Estado Novo. Desaparecia o chão político e social em que se assentaram o cinema novo, teatros como o Arena e o Oficina, a bossa nova, a poesia concreta e outras iniciativas coletivas na arquitetura, nas artes plásticas e em todo tipo de produção cultural.

Além de medidas autoritárias, como a aposentadoria forçada de professores universitários e a prisão de artistas e intelectuais, a consequência mais expressiva do AI-5 sobre o mundo da cultura foi o aumento substancial da censura.

O tema não estava detalhado no Ato, que entretanto gerou efeitos censórios imediatos e abriu caminho para uma legislação específica de proibições para a programação das emissoras de rádio e TV, publicações e ainda para diversões e espetáculos públicos. O decreto-lei 1.077, de janeiro de 1970, amalgamou a censura moral com a política, associando a pretensa degeneração ético-moral da sociedade a um suposto plano de subversão levado a cabo pelo comunismo internacional.

Na imprensa escrita, a censura foi ainda mais arbitrária, pois não estava claramente regrada. Era feita de diversos modos, um deles com base em orientações da Polícia Federal em bilhetes e telegramas enviados às Redações de jornais, explicitando assuntos que não deveriam ser abordados, além da autocensura individual e institucional, que inibia a divulgação de notícias desfavoráveis ao governo pelo receio de represálias. Durante a vigência do AI-5, era comum submeter publicações à censura prévia, e alguns veículos chegaram a ter censor na Redação.

Artistas e intelectuais identificados com o governo Goulart ou com as lutas populares já se haviam sentido num pesadelo logo depois da autodenominada “revolução de 1964”. Alguns se exilaram, foram presos temporariamente ou submetidos a processos em vários Inquéritos Policiais Militares. Foram ainda vítimas de censura seletiva a suas obras e de toda sorte de perseguição.

Naquele contexto, marcado pela polarização internacional da Guerra Fria, o célebre intelectual católico Alceu Amoroso Lima, insuspeito de esquerdismo, cunhou uma expressão que rapidamente se disseminou para qualificar a atuação daquele novo governo: “terrorismo cultural”.

Iniciava-se a reação nos meios artísticos e intelectuais, que protestaram contra as arbitrariedades do regime ainda em 1964. O tema dos deveres do intelectual diante da opressão e da restrição às liberdades democráticas passou a ser central na produção cultural. Para ficar em dois exemplos marcantes: o personagem do poeta e jornalista Paulo Martins, do filme “Terra em Transe” (1967), de Glauber Rocha, e o padre Nando —protagonista do romance “Quarup”, de Antonio Callado— aderiam à resistência no final das tramas, mesmo arriscando a própria vida.

A difusão de trabalhos como esses ainda era possível, pois —não obstante o sentimento de perseguição e terror— a censura ainda não era tão intensa. Artistas e intelectuais sofreram repressão comparativamente menor do que os demais trabalhadores depois de 1964, graças a seu prestígio social e origem de classe média, na maior parte apoiadora do golpe. Isso ajudou a dar-lhes condições melhores para se reorganizar.

Inicialmente, o regime privilegiou a repressão a instituições culturais de esquerda que tinham expressão política, proibindo o funcionamento do Instituto Superior de Estudos Brasileiros, dos Centros Populares de Cultura da União Nacional dos Estudantes, do Movimento de Cultura Popular, de jornais e revistas tidos como subversivos. Censurou e perseguiu alguns intelectuais e artistas ligados a essas instituições, situação grave, porém menos terrível do que viria a ser a partir do AI-5.

Os atos arbitrários, a censura e o sentimento de terror cultural, portanto, conviveram com relativa liberdade de expressão entre 1964 e 1968, ainda que restrita aos meios intelectualizados. Nesse período, as lutas sociais mais destacadas foram as estudantis, em paralelo com certa superpolitização da cultura, que se tornou um espaço privilegiado de debate e luta, dado o estreitamento ou até o fechamento para o conjunto da sociedade dos canais de representação política institucional, como o partidário.

Uma série de atos e movimentos culturais ganhou vulto sobretudo em 1967 e 1968: o teatro crítico em suas diversas vertentes, como o Opinião, o Arena e o Oficina; o cinema novo numa segunda fase e o cinema dito marginal; as artes plásticas de mostras como “Nova Objetividade Brasileira” e “Opinião 65”; a chamada moderna música popular brasileira e o tropicalismo musical, difundidos por uma indústria fonográfica em expansão, veiculados sobretudo no rádio e na TV, este o meio de comunicação que mais se desenvolvia.

Foi um tempo em que ideias de vanguarda artística e de engajamento político estavam no centro do debate de movimentos diferentes entre si, mas críticos da ordem estabelecida. E em diálogo com as alternativas de oposição, desde a única que se consentia legalmente —o moderado MDB (Movimento Democrático Brasileiro)— até as diversas esquerdas clandestinas, incluindo aquelas que concluíam pela necessidade de pegar em armas, considerando ser ingenuidade acreditar em “flores vencendo canhões”, como diziam os versos da célebre canção de Geraldo Vandré em 1968.

A situação política se tornava cada vez mais complexa. Havia insubordinação dentro do partido do governo no Congresso e também nas casernas, onde pelo menos quatro tendências se apresentavam. A edição do AI-5 garantiu a unidade governamental, ao agregar e disciplinar as correntes militares, políticas e empresariais conservadoras em nome dos ideais comuns de segurança e desenvolvimento nacional.

Em 1968, as oposições nas ruas e clandestinas eram compostas principalmente por estudantes e jovens profissionais, oriundos das classes médias e das elites intelectuais, fazendo com que elas já não pudessem ser relativamente poupadas, como no período logo após o golpe. A cultura mais destacada do momento fazia parte dessa oposição e atingia nível de radicalidade que a ordem estabelecida não suportava mais.

Por isso a repressão pós AI-5 foi mais generalizada socialmente do que em 1964, atingindo em cheio também as camadas médias intelectualizadas, base social da oposição, que era ao mesmo tempo um dos principais mercados consumidores de produtos culturais.

Desde seu início, o regime militar mesclou intimidação, repressão e censura com incentivo a atividades culturais, notadamente a seus negócios. Cada um desses fatores era dosado conforme a conjuntura ao longo do período ditatorial.

Nos anos posteriores à edição do AI-5, acentuou-se o aspecto repressivo, gerando mal-estar em meios artísticos e intelectuais. Isso não significa que todos estivessem contra a ditadura. Ela obteve apoios expressos ou velados em vários segmentos sociais, inclusive em círculos culturais.

Basta escutar algumas canções da época que celebravam o presidente Médici e suas realizações, como a estrada Transamazônica, o Mobral, a fronteira marítima de 200 milhas, a festa do sesquicentenário da independência, além de uma série de composições ufanistas que chegavam ao extremo de mandar quem fosse do contra a ir para a ... (rimando de modo subentendido “Brasil” com “pariu”), ou até ameaçando: “Eu sou fã do meu Brasil/ Se quiser ficar/ Fique direito/ Senão [tam-tam-tam]”, com a percussão simulando o som de tiros.

Portanto, não caberia compactuar com a memória idealizada que aponta uma sociedade civil coesa em oposição à ditadura, em particular ao AI-5. Houve resistência, mas também adesão ao regime. E, entre os polos, vários tons de cinza.

Não raro, em seus atos pessoais ou por meio de sua obra, um mesmo artista ou intelectual dava mostras ora de crítica aos donos do poder, ora de colaboração com eles, conforme as circunstâncias. A incoerência aparente ligava-se sobretudo à sua inserção no mercado e nas lutas internas em todos os campos culturais, cada um procurando situar-se em relação às pressões e expectativas desencontradas dos pares, dos negócios, dos financiadores, dos governantes e do público.

Estava em curso um desenvolvimento inusitado dos negócios, que incluía uma diversificada indústria cultural brasileira —televisiva, fonográfica, editorial, publicitária e assim por diante. Ela amadurecia como parte do chamado milagre econômico, que gerou um crescimento de mais de 10% ao ano entre 1968 e 1973, com grande concentração de riqueza e à custa da perda das liberdades democráticas.

A atuação direta do Estado e o incentivo público aos capitalistas privados contribuíam para o êxito econômico também no âmbito da produção de cultura. Esse processo de modernização exigia profissionais capacitados, muitos deles de oposição, aspecto importante para compreender as ambiguidades tanto dos artistas, entre opor-se e colaborar com o governo, quanto do regime, que ao mesmo tempo incentivava e reprimia o mundo da cultura.

A constatação dessas nuances e ambiguidades não deve esconder que se forjou nos meios culturais uma ampla aliança pelas liberdades e contra a censura, indo de segmentos da direita liberal, passando pelo cristianismo progressista, até a extrema esquerda. Ela contribuiu para criar um sentimento democrático cada vez mais espraiado, crítico do AI-5 e da própria ditadura.

Logo depois da edição do AI-5, vários artistas, jornalistas e intelectuais foram detidos temporariamente. Alguns foram levados a se exilar, como Caetano Veloso e Gilberto Gil, cuja contestação comportamental e estética desafiadora de vanguarda foi considerada imoral e subversiva por seus algozes.

Outros artistas que, como se dizia na época, sentiam a barra pesar para seu lado também passaram temporadas no exterior: Chico Buarque, Glauber Rocha, Hélio Oiticica, Augusto Boal e Zé Celso Martinez Corrêa. Para ficar em exemplos de artistas plásticos, Carlos Zilio, Sérgio Ferro e Sérgio Sister foram condenados por envolvimento com a oposição armada —mas só alguns artistas tiveram vinculação orgânica com ela. A diretora de teatro Heleny Guariba foi assassinada e faz parte dos 144 desaparecidos políticos.

Na universidade, dezenas de professores foram afastados, a começar pelos sociólogos Florestan Fernandes e Fernando Henrique Cardoso, além de pesquisadores destacados de todas as ciências. O clima de intimidação e doutrinação invadia o salas de todos os níveis educacionais. Aulas de educação moral e cívica tornaram-se obrigatórias no antigo ginásio. Os professores se sentiam vigiados e mediam as palavras.

A censura completava o serviço; foi criado um aparelho censor burocrático cada vez mais numeroso e sofisticado. Ela não atingia apenas obras de conotação política e de crítica social. Afetava o conjunto da produção cultural, incluindo canções ditas cafonas, filmes da pornochanchada, telenovelas, literatura erótica e outras mercadorias consideradas ofensivas à manutenção da moral e dos bons costumes. O cerceamento era tamanho que alguns detectaram um vazio cultural.

Sucede que a censura cortava trechos de obras ou as proibia na íntegra, mas não eliminava as artes e os meios de comunicação, cujos negócios eram incentivados. Por exemplo, eram vetadas peças específicas, mas não o teatro; certas reportagens e até jornais alternativos, mas não a imprensa. Alguns professores incômodos eram afastados, mas a pesquisa e a tecnologia eram financiadas também no meio universitário crítico ao regime, que precisava de profissionais competentes para tocar o crescimento econômico, incluindo a indústria cultural.

Ou seja, alguns artistas e intelectuais que se insurgiram abertamente contra a ditadura foram punidos com censura, prisão, tortura, exílio e até a morte, mas a reprodução do sistema não podia prescindir de talentos, muitos deles oposicionistas.

Nesse contexto, os segmentos intelectualizados críticos do autoritarismo tiveram de se adaptar à ordem, em diferentes modulações. Aos poucos, novas formas culturais ganharam terreno, expressando a sociedade que se modificava com a urbanização e a industrialização aceleradas. Muitos fizeram oposição, mas, quando possível, entraram em alguma negociação, envolvendo certa acomodação de interesses necessária à sobrevivência, sem abrir mão da possibilidade de atuar nas frestas abertas pelas ambiguidades da ditadura. Foi assim que, aos poucos, ajudaram a erodir as bases do regime.

Episódios marcantes foram as missas na praça da Sé, em São Paulo, em homenagem ao estudante Alexandre Vannucchi Leme, assassinado pela repressão em 1973, e ao jornalista Vladimir Herzog, também morto sob tortura em 1975. Corajosamente, setores do clero católico davam guarida aos atos públicos, jogando com seu peso institucional, que seria decisivo na rearticulação das oposições.

O suposto vazio cultural, resultante da repressão imposta pelo AI-5, em verdade foi preenchido por uma cultura viva que se insinuava criticamente nas entrelinhas. Todo tipo de artifício criativo foi utilizado para burlar a censura e a repressão, os espaços da vida cotidiana eram usados para vivências alternativas, apresentações musicais aconteciam nas universidades, havia exibição de filmes no circuito de cineclubes, surgiam grupos de música popular e de rock de garagem, além de teatros organizados no centro e nas periferias das grandes cidades.

O experimentalismo nas artes e a contracultura foram difundidos, procurando renovar a linguagem em todos os âmbitos, como a produção da poesia de mimeógrafo. Todo esse processo era testemunhado por uma imprensa alternativa que fazia parte dele, cada vez mais vigorosa e numerosa ao longo dos anos 1970, apesar da forte censura, desde os pioneiros O Pasquim, Opinião e Movimento até, já na segunda metade da década, Brasil Mulher e Nós Mulheres e Lampião, respectivamente defensores dos direitos das mulheres e dos homossexuais. Surgiu, além disso, o Movimento Negro Unificado.

Ainda sob o AI-5, artistas e intelectuais iam voltando do exterior, saindo da cadeia, e jovens atores juntavam-se a eles, não só no teatro, mas também no cinema, na literatura, nas artes, na canção popular. As novas gerações buscavam culturas alternativas, que estavam longe de ser unívocas —ao contrário, eram diversificadas. Os debates artísticos e políticos, travados à meia voz, tornavam-se intensos. Em comum, o desejo da retomada democrática.

O apito da panela de pressão, nos termos de um documentário de 1977, foi a ida inesperada dos estudantes às ruas naquele ano. Rapidamente, o protagonismo político de oposição passou para os chamados novos movimentos sociais e o novo sindicalismo. Eles se organizavam nas bases da sociedade, a partir de reivindicações como o combate à alta no custo de vida, a criação de creches e postos de saúde, melhores salários e condições de trabalho, anistia aos presos políticos. Tiveram a seu lado uma gama cada vez mais ampla de artistas e intelectuais.

A ditadura podia muito, com o AI-5 e a censura, mas não podia tudo. Já não havia como controlar totalmente uma sociedade que se complexificava.

O Ato só foi abolido no final do governo Geisel, como parte do processo de distensão política que buscava transição lenta, gradual e segura à democracia —um projeto de democracia tutelada pelos militares, sem risco de retorno aos desvios esquerdistas ou populistas, bem entendido.

O esgotamento do milagre econômico em meados dos anos 1970, que fora o principal trunfo para a aceitação do autoritarismo, levava à busca de novas possibilidades de legitimação. Ernesto Geisel e seu formulador teórico Golbery do Couto e Silva talvez não tenham lido Max Weber (1864-1920), mas sabiam que qualquer dominação só alcança alguma estabilidade caso não se restrinja ao uso da força.

Com seu projeto de distensão, buscaram se aproximar de setores intelectuais e artísticos, fazendo concessões e abrindo possibilidades de diálogo. Pretendiam institucionalizar o regime, que se sentia mais seguro após dizimar a esquerda armada na primeira metade dos anos 1970 e, a seguir, desorganizar com truculência a oposição clandestina pacífica, sem abrir mão, conforme a conjuntura, de cassações de parlamentares do institucional MDB, como aquelas impostas pelo pacote de abril de 1977. De outro lado, procuravam conter setores militares mais reacionários que se opunham ao projeto.

Aos trancos e barrancos, desviando um tanto do script original, seguia a política de distensão que levou ao fim do AI-5, com base em emenda constitucional de outubro de 1978. O ano seguinte começou sem o famoso Ato; o processo de abertura seguiria, já sob o presidente Figueiredo. Ele promoveu a anistia em 1979, mas não ampla e irrestrita, como queria a oposição.

O processo de redemocratização foi lento, com idas e vindas, num jogo de pressões sociais e de concessões do regime, envolvendo luta, negociação e conciliação, nas quais tomaram parte intelectuais e artistas. A censura só viria a ser abolida formalmente após o fim da ditadura, quando entrou em vigor a Constituição de 1988.

Os psicanalistas ensinam que pesadelos recorrentes resultam de problemas não resolvidos que vêm à tona sob forma onírica. Social e politicamente, o pesadelo autoritário também se repete de tempos em tempos na sociedade brasileira, em sua caracterização peculiar, herdeira de séculos de colonialismo e escravidão, com poderes patrimoniais estabelecidos, em que o que se supõe moderno é estruturalmente indissociável do chamado arcaico, com a reprodução sem fim de desigualdades sociais, como se elas fossem naturais, impedindo a realização de uma sociedade plenamente democrática.

Artistas e intelectuais têm participado desse pesadelo recorrente, que tentam expressar ou desvendar. O governo Bernardes nos anos 1920, o Estado Novo de 1937, o golpe de 1964, o AI-5 em 1968, uma sucessão de pesadelos tira o sono também no presente.

Quem consegue dormir com um barulho desses?

Inicialmente, o regime privilegiou a repressão a instituições culturais de esquerda que tinham expressão política, proibindo o funcionamento do Instituto Superior de Estudos Brasileiros, dos Centros Populares de Cultura da União Nacional dos Estudantes, do Movimento de Cultura Popular, de jornais e revistas tidos como subversivos. Censurou e perseguiu alguns intelectuais e artistas ligados a essas instituições, situação grave, porém menos terrível do que viria a ser a partir do AI-5.

Os atos arbitrários, a censura e o sentimento de terror cultural, portanto, conviveram com relativa liberdade de expressão entre 1964 e 1968, ainda que restrita aos meios intelectualizados. Nesse período, as lutas sociais mais destacadas foram as estudantis, em paralelo com certa superpolitização da cultura, que se tornou um espaço privilegiado de debate e luta, dado o estreitamento ou até o fechamento para o conjunto da sociedade dos canais de representação política institucional, como o partidário.

Uma série de atos e movimentos culturais ganhou vulto sobretudo em 1967 e 1968: o teatro crítico em suas diversas vertentes, como o Opinião, o Arena e o Oficina; o cinema novo numa segunda fase e o cinema dito marginal; as artes plásticas de mostras como “Nova Objetividade Brasileira” e “Opinião 65”; a chamada moderna música popular brasileira e o tropicalismo musical, difundidos por uma indústria fonográfica em expansão, veiculados sobretudo no rádio e na TV, este o meio de comunicação que mais se desenvolvia.

Foi um tempo em que ideias de vanguarda artística e de engajamento político estavam no centro do debate de movimentos diferentes entre si, mas críticos da ordem estabelecida. E em diálogo com as alternativas de oposição, desde a única que se consentia legalmente —o moderado MDB (Movimento Democrático Brasileiro)— até as diversas esquerdas clandestinas, incluindo aquelas que concluíam pela necessidade de pegar em armas, considerando ser ingenuidade acreditar em “flores vencendo canhões”, como diziam os versos da célebre canção de Geraldo Vandré em 1968.

A situação política se tornava cada vez mais complexa. Havia insubordinação dentro do partido do governo no Congresso e também nas casernas, onde pelo menos quatro tendências se apresentavam. A edição do AI-5 garantiu a unidade governamental, ao agregar e disciplinar as correntes militares, políticas e empresariais conservadoras em nome dos ideais comuns de segurança e desenvolvimento nacional.

Em 1968, as oposições nas ruas e clandestinas eram compostas principalmente por estudantes e jovens profissionais, oriundos das classes médias e das elites intelectuais, fazendo com que elas já não pudessem ser relativamente poupadas, como no período logo após o golpe. A cultura mais destacada do momento fazia parte dessa oposição e atingia nível de radicalidade que a ordem estabelecida não suportava mais.

Por isso a repressão pós AI-5 foi mais generalizada socialmente do que em 1964, atingindo em cheio também as camadas médias intelectualizadas, base social da oposição, que era ao mesmo tempo um dos principais mercados consumidores de produtos culturais.

Desde seu início, o regime militar mesclou intimidação, repressão e censura com incentivo a atividades culturais, notadamente a seus negócios. Cada um desses fatores era dosado conforme a conjuntura ao longo do período ditatorial.

Nos anos posteriores à edição do AI-5, acentuou-se o aspecto repressivo, gerando mal-estar em meios artísticos e intelectuais. Isso não significa que todos estivessem contra a ditadura. Ela obteve apoios expressos ou velados em vários segmentos sociais, inclusive em círculos culturais.

Basta escutar algumas canções da época que celebravam o presidente Médici e suas realizações, como a estrada Transamazônica, o Mobral, a fronteira marítima de 200 milhas, a festa do sesquicentenário da independência, além de uma série de composições ufanistas que chegavam ao extremo de mandar quem fosse do contra a ir para a ... (rimando de modo subentendido “Brasil” com “pariu”), ou até ameaçando: “Eu sou fã do meu Brasil/ Se quiser ficar/ Fique direito/ Senão [tam-tam-tam]”, com a percussão simulando o som de tiros.

Portanto, não caberia compactuar com a memória idealizada que aponta uma sociedade civil coesa em oposição à ditadura, em particular ao AI-5. Houve resistência, mas também adesão ao regime. E, entre os polos, vários tons de cinza.

Não raro, em seus atos pessoais ou por meio de sua obra, um mesmo artista ou intelectual dava mostras ora de crítica aos donos do poder, ora de colaboração com eles, conforme as circunstâncias. A incoerência aparente ligava-se sobretudo à sua inserção no mercado e nas lutas internas em todos os campos culturais, cada um procurando situar-se em relação às pressões e expectativas desencontradas dos pares, dos negócios, dos financiadores, dos governantes e do público.

Estava em curso um desenvolvimento inusitado dos negócios, que incluía uma diversificada indústria cultural brasileira —televisiva, fonográfica, editorial, publicitária e assim por diante. Ela amadurecia como parte do chamado milagre econômico, que gerou um crescimento de mais de 10% ao ano entre 1968 e 1973, com grande concentração de riqueza e à custa da perda das liberdades democráticas.

A atuação direta do Estado e o incentivo público aos capitalistas privados contribuíam para o êxito econômico também no âmbito da produção de cultura. Esse processo de modernização exigia profissionais capacitados, muitos deles de oposição, aspecto importante para compreender as ambiguidades tanto dos artistas, entre opor-se e colaborar com o governo, quanto do regime, que ao mesmo tempo incentivava e reprimia o mundo da cultura.

A constatação dessas nuances e ambiguidades não deve esconder que se forjou nos meios culturais uma ampla aliança pelas liberdades e contra a censura, indo de segmentos da direita liberal, passando pelo cristianismo progressista, até a extrema esquerda. Ela contribuiu para criar um sentimento democrático cada vez mais espraiado, crítico do AI-5 e da própria ditadura.

Logo depois da edição do AI-5, vários artistas, jornalistas e intelectuais foram detidos temporariamente. Alguns foram levados a se exilar, como Caetano Veloso e Gilberto Gil, cuja contestação comportamental e estética desafiadora de vanguarda foi considerada imoral e subversiva por seus algozes.

Outros artistas que, como se dizia na época, sentiam a barra pesar para seu lado também passaram temporadas no exterior: Chico Buarque, Glauber Rocha, Hélio Oiticica, Augusto Boal e Zé Celso Martinez Corrêa. Para ficar em exemplos de artistas plásticos, Carlos Zilio, Sérgio Ferro e Sérgio Sister foram condenados por envolvimento com a oposição armada —mas só alguns artistas tiveram vinculação orgânica com ela. A diretora de teatro Heleny Guariba foi assassinada e faz parte dos 144 desaparecidos políticos.

Na universidade, dezenas de professores foram afastados, a começar pelos sociólogos Florestan Fernandes e Fernando Henrique Cardoso, além de pesquisadores destacados de todas as ciências. O clima de intimidação e doutrinação invadia o salas de todos os níveis educacionais. Aulas de educação moral e cívica tornaram-se obrigatórias no antigo ginásio. Os professores se sentiam vigiados e mediam as palavras.

A censura completava o serviço; foi criado um aparelho censor burocrático cada vez mais numeroso e sofisticado. Ela não atingia apenas obras de conotação política e de crítica social. Afetava o conjunto da produção cultural, incluindo canções ditas cafonas, filmes da pornochanchada, telenovelas, literatura erótica e outras mercadorias consideradas ofensivas à manutenção da moral e dos bons costumes. O cerceamento era tamanho que alguns detectaram um vazio cultural.

Sucede que a censura cortava trechos de obras ou as proibia na íntegra, mas não eliminava as artes e os meios de comunicação, cujos negócios eram incentivados. Por exemplo, eram vetadas peças específicas, mas não o teatro; certas reportagens e até jornais alternativos, mas não a imprensa. Alguns professores incômodos eram afastados, mas a pesquisa e a tecnologia eram financiadas também no meio universitário crítico ao regime, que precisava de profissionais competentes para tocar o crescimento econômico, incluindo a indústria cultural.

Ou seja, alguns artistas e intelectuais que se insurgiram abertamente contra a ditadura foram punidos com censura, prisão, tortura, exílio e até a morte, mas a reprodução do sistema não podia prescindir de talentos, muitos deles oposicionistas.

Nesse contexto, os segmentos intelectualizados críticos do autoritarismo tiveram de se adaptar à ordem, em diferentes modulações. Aos poucos, novas formas culturais ganharam terreno, expressando a sociedade que se modificava com a urbanização e a industrialização aceleradas. Muitos fizeram oposição, mas, quando possível, entraram em alguma negociação, envolvendo certa acomodação de interesses necessária à sobrevivência, sem abrir mão da possibilidade de atuar nas frestas abertas pelas ambiguidades da ditadura. Foi assim que, aos poucos, ajudaram a erodir as bases do regime.

Episódios marcantes foram as missas na praça da Sé, em São Paulo, em homenagem ao estudante Alexandre Vannucchi Leme, assassinado pela repressão em 1973, e ao jornalista Vladimir Herzog, também morto sob tortura em 1975. Corajosamente, setores do clero católico davam guarida aos atos públicos, jogando com seu peso institucional, que seria decisivo na rearticulação das oposições.

O suposto vazio cultural, resultante da repressão imposta pelo AI-5, em verdade foi preenchido por uma cultura viva que se insinuava criticamente nas entrelinhas. Todo tipo de artifício criativo foi utilizado para burlar a censura e a repressão, os espaços da vida cotidiana eram usados para vivências alternativas, apresentações musicais aconteciam nas universidades, havia exibição de filmes no circuito de cineclubes, surgiam grupos de música popular e de rock de garagem, além de teatros organizados no centro e nas periferias das grandes cidades.

O experimentalismo nas artes e a contracultura foram difundidos, procurando renovar a linguagem em todos os âmbitos, como a produção da poesia de mimeógrafo. Todo esse processo era testemunhado por uma imprensa alternativa que fazia parte dele, cada vez mais vigorosa e numerosa ao longo dos anos 1970, apesar da forte censura, desde os pioneiros O Pasquim, Opinião e Movimento até, já na segunda metade da década, Brasil Mulher e Nós Mulheres e Lampião, respectivamente defensores dos direitos das mulheres e dos homossexuais. Surgiu, além disso, o Movimento Negro Unificado.

Ainda sob o AI-5, artistas e intelectuais iam voltando do exterior, saindo da cadeia, e jovens atores juntavam-se a eles, não só no teatro, mas também no cinema, na literatura, nas artes, na canção popular. As novas gerações buscavam culturas alternativas, que estavam longe de ser unívocas —ao contrário, eram diversificadas. Os debates artísticos e políticos, travados à meia voz, tornavam-se intensos. Em comum, o desejo da retomada democrática.

O apito da panela de pressão, nos termos de um documentário de 1977, foi a ida inesperada dos estudantes às ruas naquele ano. Rapidamente, o protagonismo político de oposição passou para os chamados novos movimentos sociais e o novo sindicalismo. Eles se organizavam nas bases da sociedade, a partir de reivindicações como o combate à alta no custo de vida, a criação de creches e postos de saúde, melhores salários e condições de trabalho, anistia aos presos políticos. Tiveram a seu lado uma gama cada vez mais ampla de artistas e intelectuais.

A ditadura podia muito, com o AI-5 e a censura, mas não podia tudo. Já não havia como controlar totalmente uma sociedade que se complexificava.

O Ato só foi abolido no final do governo Geisel, como parte do processo de distensão política que buscava transição lenta, gradual e segura à democracia —um projeto de democracia tutelada pelos militares, sem risco de retorno aos desvios esquerdistas ou populistas, bem entendido.

O esgotamento do milagre econômico em meados dos anos 1970, que fora o principal trunfo para a aceitação do autoritarismo, levava à busca de novas possibilidades de legitimação. Ernesto Geisel e seu formulador teórico Golbery do Couto e Silva talvez não tenham lido Max Weber (1864-1920), mas sabiam que qualquer dominação só alcança alguma estabilidade caso não se restrinja ao uso da força.

Com seu projeto de distensão, buscaram se aproximar de setores intelectuais e artísticos, fazendo concessões e abrindo possibilidades de diálogo. Pretendiam institucionalizar o regime, que se sentia mais seguro após dizimar a esquerda armada na primeira metade dos anos 1970 e, a seguir, desorganizar com truculência a oposição clandestina pacífica, sem abrir mão, conforme a conjuntura, de cassações de parlamentares do institucional MDB, como aquelas impostas pelo pacote de abril de 1977. De outro lado, procuravam conter setores militares mais reacionários que se opunham ao projeto.

Aos trancos e barrancos, desviando um tanto do script original, seguia a política de distensão que levou ao fim do AI-5, com base em emenda constitucional de outubro de 1978. O ano seguinte começou sem o famoso Ato; o processo de abertura seguiria, já sob o presidente Figueiredo. Ele promoveu a anistia em 1979, mas não ampla e irrestrita, como queria a oposição.

O processo de redemocratização foi lento, com idas e vindas, num jogo de pressões sociais e de concessões do regime, envolvendo luta, negociação e conciliação, nas quais tomaram parte intelectuais e artistas. A censura só viria a ser abolida formalmente após o fim da ditadura, quando entrou em vigor a Constituição de 1988.

Os psicanalistas ensinam que pesadelos recorrentes resultam de problemas não resolvidos que vêm à tona sob forma onírica. Social e politicamente, o pesadelo autoritário também se repete de tempos em tempos na sociedade brasileira, em sua caracterização peculiar, herdeira de séculos de colonialismo e escravidão, com poderes patrimoniais estabelecidos, em que o que se supõe moderno é estruturalmente indissociável do chamado arcaico, com a reprodução sem fim de desigualdades sociais, como se elas fossem naturais, impedindo a realização de uma sociedade plenamente democrática.

Artistas e intelectuais têm participado desse pesadelo recorrente, que tentam expressar ou desvendar. O governo Bernardes nos anos 1920, o Estado Novo de 1937, o golpe de 1964, o AI-5 em 1968, uma sucessão de pesadelos tira o sono também no presente.

Quem consegue dormir com um barulho desses?

Sobre o autor

Marcelo Ridenti é professor titular de sociologia no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas e autor de "Brasilidade Revolucionária - Cem Anos de Cultura e Política" (ed. Unesp).

Marcelo Ridenti é professor titular de sociologia no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas e autor de "Brasilidade Revolucionária - Cem Anos de Cultura e Política" (ed. Unesp).

Nenhum comentário:

Postar um comentário