Daniel Zamora

Em abril de 1947, o arquiteto Percival Goodman e seu irmão, o crítico social Paul Goodman, publicaram o que se tornaria um clássico do planejamento urbano: Communitas: Meios de Subsistência e Modos de Vida. Explorando a forma que as cidades assumiram e como foram concebidas ao longo dos séculos, eles argumentaram que muito mais está em jogo no urbanismo do que a funcionalidade técnica.

As cidades sempre expressam os valores morais e culturais de seus habitantes. Como "os homens trabalham e fazem as coisas", acrescentaram, é crucial para determinar "como eles vivem". O objetivo de Communitas era, portanto, tentar imaginar a cidade a partir da "relação entre os meios de subsistência e os modos de vida". Para explorar essa relação, os irmãos Goodman imaginaram diferentes paradigmas comunitários, cada um dos quais considerava "escolhas de valor" como "programas e planos alternativos", ou diferentes maneiras de definir as necessidades humanas e o propósito social.

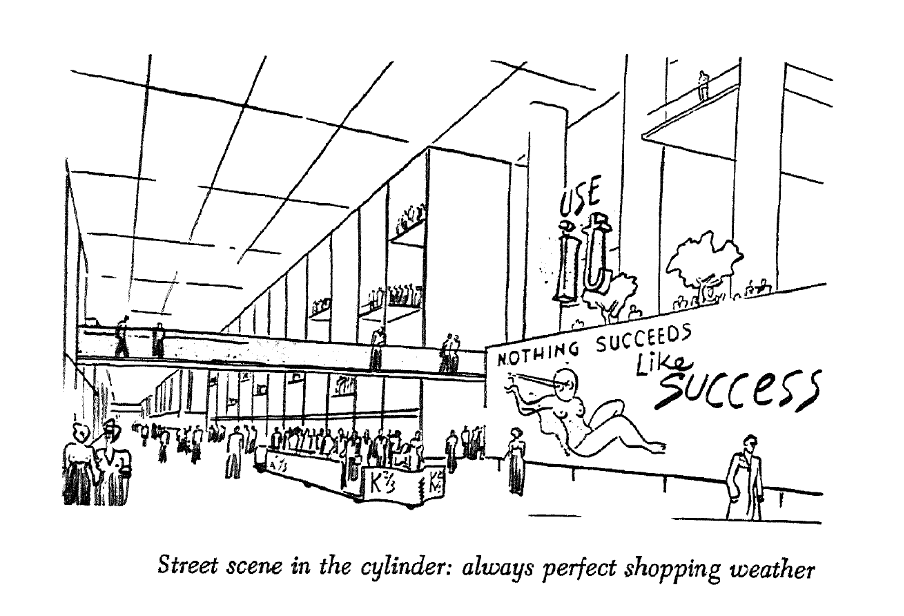

O primeiro desses paradigmas era uma cidade organizada em torno das "premissas da economia oficial" — uma "metrópole como uma loja de departamentos" onde tudo é organizado "de acordo com os atos de comprar e consumir". Nesse modelo, o centro da cidade e da vida social é um gigantesco shopping center com ar-condicionado. No interior, uma "feira permanente" acontece e, em cada corredor, todos os produtos "que fazem valer a pena levantar de manhã para ir trabalhar" estão expostos. Ao redor do centro comercial, hotéis e restaurantes formam um anel onde os clientes podem comer e descansar.

Em tal sociedade, tudo está a serviço da circulação de mercadorias. Como observaram os autores, “A poesia e a pintura são vantajosas para as vendas; as canções dos músicos estão inextricavelmente ligadas a sabonetes e vinhos”. Mesmo os sentimentos humanos mais íntimos, como “amor materno”, “fraternidade” e “desejo sexual... tornam imperativo comprar algo”. Os autores concluíram: “Dessa forma, o homem integral está envolvido na economia”.

Naturalmente, como o propósito de toda a vida social é o consumo, o trabalho torna-se apenas um meio para um fim. Isso implica, observaram os autores, que se “a tendência da produção é para a quantidade e a venda em um mercado lucrativo, a possibilidade de satisfação no trabalho desaparece”. O próprio trabalhador, desinteressado em sua atividade como produtor, deseja apenas “sair rapidamente da riqueza” — correr o mais rápido possível “para casa, para o mercado, para a cidade, onde estão todas as coisas boas”.

Sob tal sistema, até mesmo a política se torna desprovida de qualquer conteúdo significativo. As eleições, acrescentaram, “são como outras campanhas de vendas, para escolher uma ou outra marca de uma mercadoria basicamente idêntica”. De fato, focadas no consumo, “as pessoas não querem se dar ao trabalho de decidir questões políticas porque, presumivelmente, têm coisas mais importantes em mente”. O verdadeiro poder que elas têm é “a escolha econômica de comprar ou não um produto” — não os “esforços árduos como boicotes ou greves, mas as delicadas pressões do mercado”. Em outras palavras, o consumidor substitui o cidadão.

|

| No livro Communitas, dos irmãos Goodman, uma visão da sociedade funciona como um shopping center. |

Como modelo alternativo, os irmãos Goodman propuseram outra metrópole onde o domínio do consumo sobre a produção seria superado, com uma integração mais clara do trabalho na própria cidade — um modelo onde “cada parte da vida tem valor em si mesma, como meio e fim”. Em tal cidade, é como trabalhadores, e não como consumidores, que a cidadania é exercida. Se em uma sociedade orientada pelo mercado os trabalhadores não estão familiarizados com toda a ordem da produção, nesta nova metrópole, eles teriam “uma compreensão total de todas as operações”. Essa mudança transformaria radicalmente o significado do trabalho e da própria democracia. As pessoas não desejariam “se afastar do trabalho para um lazer que representa muito pouco”, pois “as pessoas se dedicariam ao seu trabalho com tranquilidade”.

Neste segundo modelo, o centro da vida social não é um centro comercial, mas praças públicas onde as pessoas se reúnem e discutem, como na Grécia Antiga. “Tais praças”, argumentaram os irmãos Goodman, “são a definição de uma cidade”. Elas não são “avenidas de tráfego motorizado ou de pedestres”, mas sim “lugares onde as pessoas permanecem”. A praça está em todo lugar — em frente a uma fábrica, na entrada de uma pequena biblioteca ou em frente a um condomínio onde as pessoas se encontram e iniciam conversas. Esta é uma metrópole onde "trabalho, amor e conhecimento" finalmente se integram, uma cidade cujo objetivo é "segurança social e liberdade humana".

As regras de engajamento

Esses dois modelos ilustram de forma bastante impressionante as diferentes maneiras pelas quais uma sociedade pode organizar a relação entre economia e democracia. No primeiro, a democracia é deslocada para o mercado, substituindo a política por escolhas de consumo, enquanto no segundo, a deliberação política orienta as decisões econômicas. A originalidade do argumento reside, portanto, no fato de que o contraste não se dá estritamente nas relações de propriedade (capitalismo versus socialismo em sentido estrito), mas nas diferentes modalidades pelas quais uma sociedade pode desenvolver as necessidades humanas. Enquanto no primeiro modelo elas são delegadas à lógica impessoal do sistema de preços, no segundo modelo elas são objeto de deliberação coletiva. O que diferencia o segundo modelo é que ele transforma as necessidades (o que queremos produzir?) em uma questão política e democrática. A diferença entre os arranjos econômicos reside nos "modos de vida" que eles criam — isto é, no nível de controle coletivo que a sociedade exerce sobre a definição dos objetivos sociais.

Isso se encaixa perfeitamente na distinção entre uma formação social "intencional" e uma "não intencional", para nos basearmos no economista austríaco Friedrich von Hayek, ou seja, na diferença entre uma sociedade moldada por um mecanismo impessoal (o mercado) e uma onde o valor é decidido por decisões coletivas. Como observado pelo filósofo Brian Barry, "Escolher um sistema econômico não é meramente escolher uma máquina para satisfazer desejos, mas sim escolher uma máquina para produzir certos desejos no futuro. Portanto, é inevitavelmente uma escolha a ser feita em parte com base em critérios ideais". O que as cidades imaginadas pelos Goodmans ressaltam é que a diferença entre arranjos econômicos depende, sobretudo, dos "modos de vida" que eles criam — isto é, do nível de controle coletivo que a sociedade exerce sobre a definição dos objetivos sociais.

Em uma sociedade onde o sistema de preços é o mecanismo central para alocação de investimentos — a "sociedade das lojas de departamentos" — as decisões sobre o que deve ser produzido são delegadas a atores privados que usam o lucro como bússola. Na história real do capitalismo, isso, se seguirmos a historiadora Ellen Meiksins Wood, significou o desenvolvimento de uma “esfera de poder historicamente sem precedentes, dedicada completamente a propósitos privados, em vez de sociais”. Ela acrescentou: “As funções sociais de produção e distribuição, extração e apropriação de excedentes e alocação de trabalho social são, por assim dizer, privatizadas e alcançadas por meios não autoritativos e apolíticos”. Aqui, não é o valor de uso que define o que é produzido, mas seu valor de troca, tornando os preços a única unidade por meio da qual o mecanismo de mercado seleciona o que vale a pena produzir.

Ao subordinar a produção a fins privados, uma sociedade orientada pelo mercado, para citar a filósofa Agnes Heller, “satisfaz as necessidades sociais apenas na medida em que são transformáveis (nas condições dadas de venda de força de trabalho no mercado) em demanda privada efetiva no mercado de mercadorias”. Heller continua:

A consequência típica do mecanismo de produção capitalista é o aumento das necessidades dentro de um conjunto de necessidades de um determinado tipo e a orientação do indivíduo para sua satisfação — enquanto outros tipos de necessidades, que moldam a personalidade humana, que não contribuem para a valorização do capital e podem até mesmo impedi-la, murcham ou não se desenvolvem na mesma medida.

Por meio desse processo, o conflito entre diferentes necessidades tende a favorecer aquelas que geram lucro. Por exemplo, a expansão ilimitada de bens de consumo torna-se um freio à expansão do tempo livre. É improvável que as pessoas, individualmente, escolham trabalhar menos se isso implicar na restrição da satisfação de suas necessidades em relação ao restante da sociedade. Enquanto novas necessidades forem produzidas, para alcançar o nível geral de consumo, a redução do tempo de trabalho dificilmente ocorrerá endogenamente, mesmo que os trabalhadores individuais sejam esmagadoramente a favor da ideia.

A especificidade histórica de tal padrão de necessidades reside, portanto, no fato de que ele escapa à capacidade da sociedade de definir o que vale a pena. Em outras palavras, na sociedade de mercado, a produção crescente de necessidades domina a vida social, escapando a qualquer tipo de controle democrático. Como observou certa vez o antropólogo Marshall Sahlins, o que a sociedade de mercado faz, diferentemente de qualquer outra sociedade na história da humanidade, é "produzir não apenas objetos para sujeitos apropriados, mas sujeitos para objetos apropriados". O "modo de vida" é aquele em que participamos da formação de cada aspecto dele, enquanto, ao mesmo tempo, nos tornamos cada vez mais estranhos ao seu resultado — uma percepção que esteve no cerne da crítica de Karl Marx ao capitalismo.

O crescimento das mercadorias, sob esse ponto de vista, não é o reflexo de um crescimento endógeno das necessidades, mas sim serve como uma "força alienada", um "poder independente do produtor", ou seja, a expansão da produção capitalista. É por isso que, sob o capitalismo, como Marx observou em seus manuscritos de 1844, "a necessidade de dinheiro é, portanto, a verdadeira necessidade produzida pelo sistema econômico moderno, e é a única necessidade que este último produz". Na sociedade de mercado, a produção sempre crescente de necessidades domina a vida social, escapando a qualquer tipo de controle democrático.

No segundo modelo idealizado pelos Goodmans, em vez de ser privatizado, a questão das necessidades está no cerne da vida democrática. As decisões de investimento não são mais guiadas pela bússola impessoal do lucro, mas sim pela deliberação política. Se queremos trabalhar menos ou produzir mais não pode, em tal sistema, ser decidido por meio de uma única unidade de medida como os preços. A desejabilidade de uma opção em detrimento de outra depende de julgamentos de valor irredutíveis sobre o valor. Tal processo democrático nos obriga a escolher entre o que o filósofo e economista austríaco Otto Neurath chamou de diferentes "ordens institucionais de uma sociedade".

Quando decidido coletivamente, o propósito do aparato econômico não pode ser definido pela bússola do lucro; portanto, permanece sempre uma questão política. Quando a economia é democratizada, "não é possível", acrescentou Neurath, "criar uma ordem de vida que leve em conta igualmente as diferentes visões quanto à melhor distribuição dos prazeres". Uma ordem social "proposital" é aquela em que a própria sociedade define conscientemente seus objetivos. A política se torna uma atividade conflituosa por meio da qual os humanos lutam para definir suas necessidades e, portanto, governar a história.

Pré-distribuição e redistribuição

Embora os dois modelos descritos acima não sejam descrições de formações sociais reais, eles nos ajudam a compreender a diferença entre as ferramentas institucionais projetadas para permitir que a sociedade aumente seu controle sobre si mesma e aquelas que não o fazem. O que os irmãos Goodman tinham em mente, insistiam, não eram "planos", mas "modelos para pensar as possíveis relações de produção e modos de vida" — os meios mais ou menos democráticos pelos quais uma sociedade define suas próprias regras.

No capitalismo, os debates sobre políticas focadas em pré-distribuição ou redistribuição centram-se, na verdade, na questão de limitar ou não a centralidade do sistema de preços como bússola dominante da ordem social. A redistribuição, uma reivindicação fundamental entre os movimentos de esquerda em todo o mundo desde a crise econômica de 2008, visa alterar os resultados das transações de mercado para reduzir a desigualdade de renda. No entanto, focar nesse aspecto corre o risco de deixar a esfera política estruturalmente subordinada à esfera econômica. Isso nos limita a um ajuste a posteriori à produção capitalista, criando uma sociedade com consumidores mais igualitários sem jamais questionar a natureza do que é produzido. Marx referiu-se a esse tipo de orientação como "socialismo vulgar", pois tomou "dos economistas burgueses a consideração e o tratamento da distribuição como independente do modo de produção e, portanto, a apresentação do socialismo como centrado principalmente na distribuição". Agir com base na pré-distribuição implica a ambição mais radical de aumentar a capacidade da sociedade de definir objetivos sociais.

Agir com base na pré-distribuição, por outro lado, implica a ambição mais radical de aumentar a capacidade da sociedade de definir objetivos sociais. Políticas pré-distributivas, que podem ser vistas como uma atuação a priori das transações de mercado, incluem uma ampla gama de ferramentas, como negociação coletiva, socialização do investimento, serviços públicos abrangentes e controle de preços. Essas medidas aumentam o poder dos trabalhadores de moldar a divisão do trabalho e as condições de trabalho e de orientar a produção para objetivos coletivos, como creches públicas ou controle do mercado imobiliário. Elas politizam a questão das necessidades não como uma questão quantitativa (distribuição de renda), mas como qualitativa (definindo conscientemente o valor). Elas nos levam a decidir propositalmente, por exemplo, se queremos mais assistência médica ou turismo espacial. O que está sendo radicalmente transformado no modo predistributivo, portanto, não é o poder de compra das diversas classes, mas a própria estrutura de necessidades promovida pela economia.

Esse contraste foi articulado pelo economista John Kenneth Galbraith em seu best-seller de 1958, The Affluent Society. As causas da pobreza nos Estados Unidos, segundo ele, estavam ligadas à "tendência inerente" dos países capitalistas de os serviços públicos "ficarem atrás da produção privada" — o desequilíbrio, em outras palavras, "entre a oferta de bens e serviços produzidos privadamente e os do Estado". O resultado foram cidades "mal pavimentadas, horríveis devido ao lixo, prédios deteriorados, outdoors e postes para fiação que há muito deveriam ter sido subterrâneos", mas onde todos têm um "automóvel com ar-condicionado, direção hidráulica e freios hidráulicos".

Mas, longe de um simples apelo ao investimento público, o que Galbraith promoveu foi uma crítica mais radical ao crescimento e ao consumismo por si só. O que importa, especialmente à medida que a renda nacional cresce, é o que ele chamou de "equilíbrio social" entre o investimento público e privado — isto é, o equilíbrio entre dois mecanismos fundamentalmente diferentes para desenvolver e constituir nossas necessidades: preços versus democracia.

Uma sociedade em que a produção privada tende a superar a produção pública também restringe a possibilidade de expressar propósitos coletivamente. Portanto, não se trata de uma crítica às escolhas do consumidor em si (como se houvesse escolhas objetivamente corretas e incorretas), mas da tendência inerente de uma sociedade capitalista de negar aos cidadãos a capacidade de alocar parte da renda nacional por meio de decisões coletivas.

Em vez de um sistema de preços e consumidores soberanos, tais ferramentas democráticas permitem que as pessoas participem plenamente das decisões sobre a produção e expandam a esfera da cidadania. Tal ruptura com a economia política clássica, afirmando o domínio da produção sobre o consumo, expande o âmbito da política como uma atividade conflituosa para controlar o próprio propósito da ordem social. Em sua forma mais radical, essa abordagem implica que o Estado, como tomador de decisões coletivas, poderia substituir o ajuste a posteriori da produção resultante das trocas de mercado por uma definição política a priori das necessidades. Uma sociedade em que a produção privada tende a superar a produção pública também restringe a possibilidade de expressar propósitos coletivamente.

Nos últimos cinquenta anos, contudo, o ideal de autogoverno, no cerne do projeto socialista, foi progressivamente esvaziado e reduzido à transformação da maneira como dividimos o bolo. Temos nos concentrado na redistribuição, abandonando a ambição de orientar conscientemente o processo econômico. Os Estados impulsionaram o aparato fiscal para domar os efeitos da desigualdade, ao mesmo tempo em que desmantelaram lentamente a arquitetura do Estado de bem-estar social do pós-guerra — especialmente onde este alterava as relações de poder entre capital e trabalho.

Se uma sociedade de consumo mais igualitária é preferível a uma desigual, a privatização das necessidades acelerou a crescente colonização da vida social pelo mercado. "A busca por bens materiais", observou certa vez o economista americano Robert Heilbroner, "desvia nossa atenção por um tempo", mas não oferece uma alternativa ao "vazio no centro de uma civilização empresarial". Como consumidores, os cidadãos podem se revoltar contra o aumento de impostos ou preços, mas, como produtores, abandonamos mais ou menos qualquer ambição de agir coletivamente sobre o que e como produzimos. No fim da história, o último homem é, acima de tudo, um consumidor. Mas é somente levantando verdadeiramente a questão do valor nos assuntos humanos que a sociedade poderia, como Heilbroner esperava, oferecer "normas de comportamento, padrões morais compartilhados [e] uma visão unificadora de seu destino".

Colaborador

Daniel Zamora é sociólogo de pós-doutorado na Université Libre de Bruxelles e na Universidade de Cambridge. Seu livro, "Le Dernier Homme Et La Fin De La Révolution: Foucault après Mai 68" (O Último Homem e o Fim da Revolução: Foucault Após Maio de 68), em coautoria com Mitchell Dean, foi publicado em inglês pela Verso em 2020.

Nenhum comentário:

Postar um comentário