Antes de Lincoln transformar a ideia da "União" em uma causa pela qual valia a pena morrer, ele tentou outros meios para acabar com a escravidão nos Estados Unidos.

Por Adam Gopnik

Por culpa ou amnésia, tendemos a tratar as guerras, em retrospecto, como desastres naturais: terríveis, mas de alguma forma inevitáveis, além do controle de qualquer um. Agitar o punho para os tolos que começaram a Primeira Guerra Mundial e condenaram milhões a uma morte sem sentido parece precipitado; os historiadores nos ensinam a dizer que os generais fizeram o melhor que podiam em condições impossíveis. O fatalismo pesaroso é a emoção necessária, mesmo quando a fúria insana seria mais apropriada. Esforços para apaziguar a tensão são considerados fraqueza ou covardia, enquanto aqueles que levam nações à catástrofe são elogiados por sua "força de caráter" ou por aceitar estoicamente o que era supostamente inevitável. Raramente honramos aqueles que recuam à beira do abismo. O acordo de John F. Kennedy durante a crise dos mísseis cubanos é uma exceção, embora apenas porque a prudência e a cautela — nossa remoção dos mísseis nucleares da Turquia — foram cuidadosamente disfarçadas e apresentadas como combatividade e coragem: fizemos os russos "piscarem".

O hábito de descrever a guerra com metáforas extraídas de desastres naturais é tão antigo quanto a literatura sobre guerra. O próprio Homero usa metáforas naturais para enobrecer atores humanos violentos: Aquiles é um incêndio que varre a planície de Troia. Considerando o que a guerra grega realmente envolvia — batalhas campais de combate corpo a corpo, onde a vitória significava matar outros com armas brancas — a figura parece menos uma metáfora do que uma máscara.

Assim acontece conosco. A Guerra Civil permanece na memória como brutal e comovente, mas também heroica e trágica, acompanhada por um violino ao redor da fogueira dos Apalaches. É o altar da existência americana — um sacrifício sublime e um exemplo perpetuamente contestado — tão completamente santificado que perguntar se poderia ter sido evitada por um acordo pragmático soa quase obsceno. Nenhuma guerra, nenhum Lincoln, nenhuma Proclamação de Emancipação, nenhum Gettysburg — nem a batalha nem o discurso — para nos inspirar e instruir? E, no entanto, 750 mil pessoas morreram, e os escravizados em cujo nome a guerra foi travada emergiram ainda presos em um estado terrorista de apartheid. Valeu a pena?

Em "1861: The Lost Peace" (Grand Central), Jay Winik — autor de várias obras excelentes sobre a história americana — aborda a questão de se a Guerra Civil poderia ter sido evitada. O título promete um pouco demais. Em nenhum lugar do livro encontramos um acordo verdadeiramente plausível que pudesse ter evitado o conflito. O que Winik oferece, em vez disso, é um retrato de dois lados falando sem se entender, em vez de se comunicarem. Ainda assim, ele traça os esforços daqueles que genuinamente queriam evitar a guerra e o trauma da secessão — e mostra como Abraham Lincoln tentou, a princípio, ouvir e, por fim, recusou.

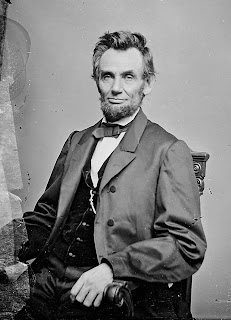

Os primeiros capítulos são dedicados ao que será, para muitos, uma história familiar. Ouvimos novamente como um advogado caipira subestimado, de aparência grotesca e com pouca experiência (um mandato no Congresso e duas candidaturas fracassadas ao Senado) conseguiu — em virtude de ser moderado e, utilmente, um outsider; um homem da fronteira, em vez de Boston ou Nova York — arrancar a indicação republicana do aparentemente inevitável William Henry Seward, de Nova York, e vencer a eleição nacional contra o democrata pró-escravidão John Breckinridge.

Somos informados sobre os planos de assassinato que estavam sendo tramados antes mesmo de Lincoln assumir o cargo, forçando-o — de maneiras amplamente vistas como cômicas, para não dizer covardes — a se infiltrar em Washington sob a proteção da recém-fundada força policial Pinkerton. (Segundo rumores, embora não de fato, ele estava vestido com roupas femininas.) Os estados do Sul já estavam aprovando resoluções de secessão uma após a outra, com a Carolina do Sul liderando. Enquanto isso, o cerco confederado se apertava em torno do Forte Sumter, nas águas de Charleston, onde a guarnição do Norte estava efetivamente sob bloqueio.

Os motivos para a ação radical eram claros. Lincoln, apesar de seus esforços para se apresentar como moderado, era o que hoje chamaríamos de um candidato com uma única questão. A questão era a escravidão e sua rejeição categórica a ela. "Se a escravidão não é errada, nada é errado" era seu aforismo mais enfático sobre o assunto, juntamente com sua famosa injunção: “Uma casa dividida contra si mesma não pode subsistir. Acredito que este governo não pode perdurar para sempre, meio escravo e meio livre.”

Embora absoluto na questão moral, Lincoln não era nem o abolicionista político ferrenho que gostaríamos que ele fosse, nem o apologista da escravidão que alguns comentaristas posteriores o fizeram parecer. Ele era, em vez disso, um político democrático tentando construir uma coalizão — e sabia que, para manter os estados fronteiriços dentro dela, uma linha abolicionista firme da Nova Inglaterra fracassaria, enquanto um foco em conter a escravidão, e não em erradicá-la, poderia ter sucesso.

E assim, durante aquele estranho interregno americano entre a eleição e a posse — que foi ainda mais longo no século XIX, com a cerimônia realizada em março — Lincoln lutou para encontrar um ponto em comum com os secessionistas do Sul. Ele iniciou uma troca de cartas pré-inaugural com Alexander Stephens, da Geórgia, um amigo de seus tempos de congressista que deixou claro que, na mentalidade sulista, tudo era secundário à preservação da escravidão. “Nós, do Sul, consideramos a escravidão africana, tal como existe entre nós, moral e politicamente correta”, escreveu Stephens. “Essa opinião se baseia na inferioridade da raça negra. Vocês, no entanto, e talvez a maioria do Norte, acham isso errado. Admitam a diferença de opinião.”

A iniciativa de evitar a guerra provavelmente estava condenada desde o início. No entanto — e aqui reside a nova ênfase do livro de Winik — houve uma tentativa de uma “Conferência de Paz” (Winik estranhamente usa a palavra em maiúscula) durante esse período pré-inaugural, e foi mais substancial do que a maioria das histórias subsequentes reconheceu. Se não resolveu a crise, pelo menos expôs a profundidade do impasse.

A conferência ocorreu em Washington, no Hotel Willard, onde Lincoln se hospedava desde sua chegada, usando sua suíte como escritório. O Willard, assim como o Waldorf-Astoria, em Nova York, passou por muitas encarnações, mas no século XIX parecia mais central para a vida em Washington do que a Casa Branca ou o Capitólio, há muito inacabado. (Sua cúpula de ferro fundido ainda estava incompleta.) De 4 a 27 de fevereiro, a conferência atraiu delegados de 21 dos 34 estados que então faziam parte da União. Reuniu representantes do Sul — principalmente da Virgínia, berço de presidentes, que ainda não havia se comprometido com a secessão — com republicanos do Norte, muitos deles, como Winik revela, operando sob a orientação direta ou indireta de Seward. Embora os delegados fossem, em sua maioria, ex-membros do Congresso, o encontro não se limitou a eles; o ex-presidente John Tyler, da Virgínia, que não ocupava nenhum cargo oficial, mas permaneceu influente, estava presente.

Foi, ao que tudo indica, uma negociação confortável. Ambos os lados jantaram — a se confiar no cardápio de Willard daquele ano — costeletas de cordeiro, rins cozidos e, precocemente, creme de confeiteiro congelado, que, como o beisebol, só se tornaria uma mania nacional depois da guerra. Talvez seja menos surpreendente, então, considerando a mesa, a classe e os costumes compartilhados, que ambos os lados, incluindo quase todos os republicanos, estivessem dispostos a conceder a permanência da escravidão no Sul em troca do fim da ameaça de secessão. Uma Décima Terceira Emenda foi proposta, e provavelmente poderia ter sido aprovada, garantindo a continuidade da escravidão nos estados onde ela já prevalecia. Até Lincoln estava disposto a aceitar isso.

A questão insolúvel era a extensão da escravidão aos territórios. Nesse caso, os argumentos eram acirrados, repletos de subtextos e nuances mais audíveis naquela época do que agora. Apesar de toda a civilidade do tom e da conversa sobre compromisso — Lincoln chegou a concordar que um escravo fugitivo poderia ser recapturado e devolvido à escravidão —, o verdadeiro conflito era profundo e, no fim, intransponível. Como o conflito no Oriente Médio hoje, ele se baseava menos em interesses conflitantes do que em vastos e irreconciliáveis medos mútuos. Os significados subjacentes eram evidentes para todos: qualquer limite imposto à escravidão, acreditavam os sulistas, visava acelerar sua extinção; Qualquer bênção constitucional à escravidão, o Norte entendia, visava apoiar sua extensão.

Para usar uma analogia moderna incômoda, mas adequada, era como se o movimento pelo direito à vida, tendo conquistado a Presidência, admitisse que a liberdade reprodutiva permaneceria protegida em estados azuis como Nova York e Massachusetts, mas seria totalmente eliminada nos estados vermelhos, com penalidades severas. Os eleitores dos estados azuis veriam que o verdadeiro objetivo era acabar com o aborto em todos os lugares e que concordar, mesmo com uma trégua temporária, significava aceitar a influência de longo prazo de vizinhos hostis em uma questão vital e decisiva.

Por trás da suspeita dos delegados sulistas, havia uma espécie de trauma pós-7 de outubro: o ataque de John Brown a Harpers Ferry, em 1859, convencera o Sul de que a população negra estava prestes a se rebelar sangrenta se tivesse a oportunidade. Isso, em retrospecto, era claramente quimérico — os escravizados não haviam, de fato, se juntado à insurreição de Brown e, quando a emancipação dos negros finalmente chegou, ainda que brevemente, durante a Reconstrução, os negros americanos, longe de se voltarem violentamente contra seus antigos senhores, abraçaram a política eleitoral com entusiasmo. Mas o establishment sulista era inabalável em sua crença de que qualquer concessão aos abolicionistas terminaria no massacre de famílias brancas. Stephens escreveu indignado a Lincoln sobre "demonstrações de loucura como o ataque de John Brown à Virgínia, que recebeu tanta simpatia de muitos e nenhuma condenação aberta de nenhum dos líderes do atual partido dominante".

Lincoln, no entanto, participou calorosamente do debate da Conferência da Paz, insistindo que sua tarefa era simplesmente seguir a Constituição, que, segundo ele, proibia a secessão da União como um ato de traição. No entanto, apesar de todas as suas concessões provisórias, ele efetivamente encerrou a conferência declarando: “Em uma escolha de males, a guerra pode nem sempre ser o pior. Ainda assim, eu faria tudo o que estivesse ao meu alcance para evitá-la, exceto negligenciar um dever constitucional. Quanto à escravidão, ela deve se contentar com o que tem. A voz do mundo civilizado é contra.”

Essas palavras podem nos parecer agora indevidamente brandas, mas por trás delas estava a doutrina da “Aferroada do Escorpião” — a ideia, adotada por defensores antiescravistas em todo o mundo, de que, se a escravidão pudesse ser cercada e confinada, ela se autodestruiria, assim como se diz que o escorpião se autodestruiria quando preso em um anel de fogo. A metáfora do escorpião, embora pungente, foi mal escolhida. Assim como os sapos, de fato, não permanecem na água enquanto ela ferve, mas saltam para fora quando escaldados, os escorpiões são imunes ao seu próprio veneno e, quando cercados pelo fogo, morrem não por picadas, mas por convulsões induzidas pelo calor que apenas parecem ser autoinfligidas. Essa imagem oferece uma metáfora melhor para a guerra que está por vir. O suicídio estoico não ocorre na natureza. A autodestruição frenética e sem sentido, sim.

No entanto, as palavras de Lincoln sinalizaram — claramente, para qualquer um que estivesse atento às suas conotações, e todos naquela conferência estavam — que a escravidão deveria ser colocada, ou deixada, em uma posição em que teria que se extinguir. A escravidão tinha um passado amaldiçoado e um presente a ser tolerado, mas nenhum futuro. Ninguém disse isso; todos compreenderam. E assim a Conferência de Paz de Willard naufragou silenciosamente. Suas resoluções foram rejeitadas no Senado e nunca chegaram a ser votadas na Câmara.

A paranoia sulista e a complacência nortista, juntas, podem explicar o que, à primeira vista, nos parece a característica mais estranha das reuniões de Willard: ninguém do lado norte propôs um plano racional para emancipação e direitos graduais, presumivelmente subsidiado pelos já ricos industriais do Norte e implementado ao longo de um intervalo específico. Tais planos já haviam sido tentados antes — na Pensilvânia, já na década de 1780, e propostos para a Virgínia, embora sem sucesso, por Thomas Jefferson. Certamente, um plano semelhante, por mais brutal que fosse seu atraso para os escravizados, poderia ter poupado o país da escala total da guerra que se aproximava. O próprio Lincoln retornou à ideia em 1862, quando propôs um programa de abolição gradual e compensada para os estados fronteiriços. Mesmo assim, no auge da guerra, representantes simpatizantes dos estados fronteiriços se recusaram a agir. A escravidão havia se enraizado profundamente, não apenas como um motor econômico, mas como uma instituição cultural aterrorizante.

A tragédia era que, enquanto o Sul não conseguia superar sua paranoia sobre a violência que sofreria se os escravos fossem libertados, o Norte não conseguia imaginar a escala da violência que estava escolhendo. A suposição, é claro, era que o conflito duraria doze semanas — tempo suficiente para colocar os estados errantes de volta em seus lugares. Mas apenas alguns meses depois, Julia Ward Howe estaria hospedada no mesmo Hotel Willard quando, no decorrer de um dia, viu uma coluna de soldados da União recém-empossados, em uniformes azuis, marchando e cantando versos de um hino espiritual recém-adaptado: "O corpo de John Brown jaz em decomposição no chão". As palavras lhe pareceram diretas demais, e ela compôs uma versão mais sublime em seu quarto de hotel, substituindo a vingança do abolicionista pela de Deus: "Ele soltou o raio fatídico de sua terrível espada rápida / Sua verdade está marchando". "O Hino de Batalha da República" nasceu. Era apenas novembro, e mais de quarenta mil soldados já haviam caído. A eterna linguagem do eufemismo — espadas e raios — havia começado seu trabalho, substituindo a realidade das balas destruindo corpos.

Após o fracasso da conferência, Lincoln habilmente substituiu "abolição" por "União" como o propósito principal da guerra. A argumentação que ele apresentou para conectar o fim da escravidão à preservação de um arranjo político foi sutil. A secessão, ele sustentou, era uma negação do governo democrático. A escravidão havia sido, desde o início, uma questão nacional. Não podia ser cercada e se tornar uma questão paroquial agora. Essa era a lógica, facilmente perdida para nós por ser tão familiar, por trás da memorável frase do Discurso de Gettysburg, proferida dois anos depois, de que a grande questão da guerra era se "qualquer nação assim concebida e tão dedicada" — isto é, à liberdade — "poderia perdurar por muito tempo". Sem uma autoridade central forte — não um ditador ou um rei, mas um Estado de direito unificador — um Estado livre seria dilacerado por demagogos e dissensão.

No entanto, o argumento, embora pareça fundamental, é, em alguns aspectos, especioso. Como os críticos sulistas observaram na época, pelas razões erradas, mas não com a lógica errada, a Revolução Americana foi em si um ato de secessão — de uma união funcional e bem-sucedida. Muitas regiões se separaram pela vontade de seus habitantes. É fácil imaginar horrores hoje que poderiam fazer, digamos, Califórnia, Oregon e Washington quererem se declarar um estado separado, e é difícil invocar um princípio moral para dizer a eles que não podem. Dessa perspectiva, a ideia de "união" foi uma das distrações mais desonestas da história americana: a transformação de um princípio constitucional abstrato em uma causa pela qual vale a pena morrer.

Por que esse novo argumento se mostrou tão poderoso permanece um mistério. Edmund Wilson, em seu estudo sobre a literatura da Guerra Civil, "Patriotic Gore", viu nela a lógica contundente e obcecada pelo poder da história humana: grandes estados engolem os pequenos. O Norte era mais forte e maior, e engoliu o Sul. A verdade nua e crua, sugeriu Wilson, é que as pessoas gostam de se juntar a exércitos de conquista. Presumivelmente, quando a Grande Campanha Canadense começar, não faltarão soldados para combatê-la, nem apologistas prontos para enumerar os horrores da vida canadense que precisam ser apagados, poutine à parte.

E, no entanto, o Canadá, estranhamente, oferece uma pista para o apelo peculiar do ideal abstrato de "união" de Lincoln. As ameaças de Donald Trump fizeram, quase da noite para o dia, uma nação notoriamente dividida e centrífuga se unir em uma única frente nacional. Algo semelhante aconteceu no Norte no início da Guerra Civil, quando "a União" se tornou não apenas um princípio constitucional, mas um grito de guerra moral. O Sul, por sua vez, respondeu da mesma forma: a secessão rapidamente forjou uma região fragmentada em uma unidade reativa, unida pelo medo da emancipação e pela fé em uma liberdade agrária mítica.

Em um estudo esclarecedor sobre os judeus americanos durante o conflito, "Fear No Pharaoh" (Farrar, Straus & Giroux), Richard Kreitner observa que até mesmo rabinos pró-escravidão em Nova York foram convertidos pela retórica unionista de Lincoln. Morris J. Raphall, que liderava a Sinagoga da Rua Greene e havia defendido a escravidão com base bíblica, mudou abruptamente de ideia quando Lincoln invocou a visão de uma América unida. Os judeus americanos, insistia Raphall, conheciam a "diferença entre o outro lugar e o aqui". Seu filho alistou-se no Exército da União e perdeu um braço em Gettysburg. Como no momento pós-imigração em massa da Primeira Guerra Mundial, uma crise se mostrou necessária para forjar uma identidade comum. "Em outro lugar" e "aqui" sempre resultam em gritos de guerra mais convincentes do que "certo" e "errado".

Essa visão mais sombria é reforçada pelo novo livro do historiador Michael Vorenberg, "Lincoln's Peace" (Knopf), que retoma a história no outro extremo do conflito, quando a guerra se aproximava do fim, após mortes e sofrimentos inimagináveis. O relato de Vorenberg, apesar da carnificina que se seguiu, nos remete a uma situação assustadoramente semelhante à que precedeu a guerra: o Sul branco, embora militarmente derrotado, não tinha intenção de aceitar nada que se assemelhasse à igualdade racial. E, embora Robert E. Lee pudesse ter se recusado a recorrer à guerrilha, muitos de seus tenentes continuaram com um programa de supressão pelo terror. Nesse sentido, argumenta Vorenberg, a Guerra Civil nunca terminou de fato.

O assassinato de Lincoln foi, sob essa perspectiva, um ataque terrorista de última hora ao governo nacional — um ataque que quase teve sucesso. Seward e o vice-presidente Andrew Johnson sobreviveram à conspiração apenas por acaso. O padrão de concessões persistiu, com a política dos estados fronteiriços ainda exercendo influência indevida. De fato, um dos desastres mais fatídicos da história americana — a conturbada presidência de Johnson — foi um subproduto dessas mesmas concessões: Johnson, natural do Tennessee, foi escolhido para substituir Hannibal Hamlin, do Maine, na chapa de 1864, em uma tentativa de apaziguar os estados fronteiriços, com resultados previsíveis.

Em "American Civil Wars" (Norton), Alan Taylor amplia o contexto para incluir lutas paralelas em torno da identidade nacional e da renovação democrática na década de 1860 — não apenas nos Estados Unidos, mas também no Canadá e no México. Pode-se ampliar ainda mais e argumentar que o período de 1848 a 1871 — marcado pelas revoluções liberais e pelo fim da Guerra Franco-Prussiana — foi marcado por uma série de choques violentos em todo o mundo ocidental, culminando no estabelecimento de um pacto político liberal que, de alguma forma, perdurou até nossos dias. A "paixão" de Lincoln tornou-se tão santificada, nessa leitura, por ser o exemplo mais extremo de uma luta comum. Nessa visão, a experiência americana não foi excepcional, mas emblemática — um subconjunto do doloroso surgimento de algo semelhante a uma democracia genuinamente popular.

O que chama a atenção na nova literatura sobre Lincoln e a guerra é que, embora se possa esperar que ele seja, em algum sentido, desmascarado ou "desconstruído", ele continua sendo uma figura amplamente idealizada. Winik admira sua firmeza de propósito no início da guerra; Vorenberg lamenta sua ausência no final da guerra. Matthew Stewart, em seu estudo recente sobre a influência da filosofia idealista no abolicionismo, "An Emancipation of the Mind", vai além. Baseando-se em citações de Karl Marx, um entusiasta de Lincoln, Stewart argumenta que Lincoln foi essencialmente o primeiro presidente marxista: adotando uma visão de trabalho não muito distante da de Marx e se opondo à servidão dos trabalhadores em todas as suas formas.

Isso é obviamente tendencioso — e Stewart também não o leva a sério —, mas, então, Lincoln, como Jesus, é facilmente levado a se conformar a qualquer necessidade ideológica que o historiador lhe apresente. Se um Lincoln de esquerda, quase marxista, é uma invenção plausível, um Lincoln de extrema direita, conservador, do tipo evocado por Harry V. Jaffa, o padrinho do Instituto Claremont, também o é. Jaffa viu a escolha de Lincoln pela guerra em 1861 como totalmente heroica — uma epifania quase cristã que uniu revelação e razão em uma cruzada moral. Ele apresentou Lincoln como a personificação de um conjunto de valores absolutos: a revelação bíblica e a razão grega uniram-se em oposição ao relativismo do humanismo liberal moderno, com seu gosto pela ironia e sua aceitação de uma pluralidade de formas de existência. Jaffa estava, na verdade, aliando Jerusalém e Atenas contra Nova York. Ele queria que o lar americano fosse construído sobre a rocha, não sobre areia movediça, e acreditava que Lincoln era seu carpinteiro.

Na verdade, não temos dificuldade em construir nossas moradas na areia — é por isso que as casas mais caras de Los Angeles e Long Island são chamadas de "casas de praia". Não há alicerce sobre o qual construir, no mundo ou na moralidade. O terreno político sob nossos pés se move, se torna mole e está destinado a isso. O que sentimos quando estudamos a vida de Lincoln durante a guerra não é tanto a força de convicções fixas impostas a outros, mas a emancipação gradual de sua própria mente — uma sensação de sua descoberta, em tempo real, daquilo em que acreditava. Uma poderosa intuição de que a escravidão era absolutamente errada evoluiu para um fatalismo trágico, assombrado por um senso de Providência, e finalmente se abriu para um horizonte de esperança, moldado pela escala de sofrimento que Lincoln ajudou a desencadear. Tanta morte tinha que contribuir para uma terra melhor.

No entanto, acreditar que a guerra era inevitável não é exatamente o mesmo que acreditar que ela era certa. A Guerra Civil "valeu o sacrifício"? Suponha que alguém tivesse tido a força e a imaginação para elaborar um plano de emancipação gradual. A emancipação plena poderia ter sido adiada por vários anos, mas os escravizados teriam sido finalmente livres. E quanto ao custo humano? Se oitocentas mil pessoas tivessem sido deliberadamente assassinadas nos quatro anos seguintes — em alguma versão expandida da Trilha das Lágrimas ou da Marcha da Morte de Bataan —, veríamos isso como uma necessidade infeliz da história ou como um crime imperdoável?

É claro que cerca de oitocentas mil pessoas morreram — muitas de maneiras horríveis — enquanto os ex-escravizados foram abandonados à própria sorte em um estado pós-guerra onde o apartheid era imposto pelo terror. Por que, exatamente, esse resultado é moralmente preferível — ou mais facilmente desculpável? Não eram escravos, mas soldados que, em algum sentido coletivo, escolheram lutar. Mas essa escolha foi inteiramente deles? Ou foi feito para eles, pelas circunstâncias, pelo dever, pelas ilusões de glória, sem mencionar a força bruta do recrutamento? Estamos muito prontos para retratar o sofrimento dos outros como o preço da história que aparentemente nos recompensa agora.

A verdade é que aceitamos a morte em massa com enorme desenvoltura. Mais de um milhão de pessoas pereceram na pandemia de COVID-19, mas aqueles que previram complacentemente que não seria mais do que a dor de uma temporada parecem representar o novo senso comum: os lockdowns foram excessivos, o establishment da saúde exagerou. A morte em massa mal nos perturba — até que, isto é, se torne pessoal e particular. Leon Tolstói reverenciava Lincoln, chamando-o de "um Cristo em miniatura, um santo da humanidade, cujo nome viverá por milhares de anos". No entanto, em "Guerra e Paz", ele captura a vulnerabilidade crua de um jovem soldado — corajoso, dedicado, quase absurdamente leal à causa e aos seus líderes falhos — ferido em batalha. À medida que o sangue escorre e ele imagina a morte se aproximando, o soldado mergulha num estado de maravilhamento com a existência. Essas passagens, entre as mais pungentes e estranhamente afirmativas da literatura, preenchem a lacuna entre a vastidão da guerra e a intimidade de uma única morte. Um jovem, arrastado para o combate pelo fervor patriótico, enfrenta balas e, caído, olha para o céu, não com clareza moral ou raiva, mas com inocente perplexidade: A existência é tão boa — por que estou morrendo por isso? O Major Sullivan Ballou, escrevendo para sua esposa, Sarah, antes da Primeira Batalha de Bull Run, refletiu: "Sei que tenho poucos direitos sobre a Providência Divina, mas algo me sussurra — talvez seja a prece do pequeno Edgar — que retornarei ileso aos meus entes queridos. Se não o fizer, minha querida Sarah, nunca se esqueça do quanto te amo, nem que, quando meu último suspiro me escapar no campo de batalha, ele sussurrará seu nome." No início da luta, uma bala de canhão arrancou sua perna. Ele permaneceu em agonia por uma semana, muito provavelmente sem condições de sussurrar nada, muito menos o nome dela.

As palavras elegíacas de Lincoln sobre os soldados mortos em Gettysburg permanecem verdadeiras: de seu sacrifício, ainda podemos assumir um compromisso renovado com sua causa, a da liberdade contra a tirania. Mas também devemos lembrar que o propósito da luta pela liberdade contra a tirania não é continuar a luta, mas não ter que fazê-lo. Não podemos esquecer as vidas desses soldados, mas também não devemos esquecer a maneira como morreram. Mesmo que retornemos à proposição original — que a Guerra Civil era inevitável, ou que, de todas as más escolhas, a guerra não foi a pior — isso não altera o que aconteceu em Bull Run ou Antietam. Permanecer vivo diante da dor alheia, diante da retórica heroica, da racionalização retrospectiva e do terror tribal bilateral, é talvez a tarefa moral mais difícil que enfrentamos — e uma na qual quase sempre falhamos. Às vezes, as únicas pessoas que conseguem ver o céu são os soldados que morrem sob ele. ♦

Adam Gopnik, redator da equipe, contribui para a The New Yorker desde 1986. Seus livros incluem "The Real Work: On the Mystery of Mastery".

Nenhum comentário:

Postar um comentário