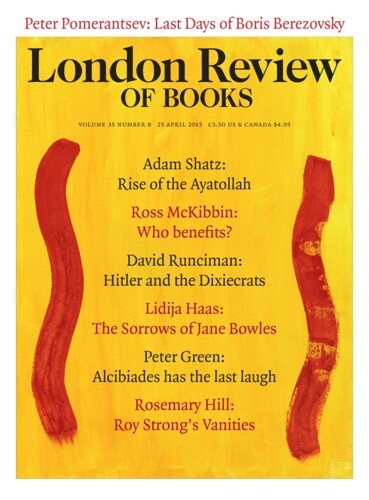

Adam Shatz

Days of God: The Revolution in Iran and Its Consequences

by James Buchan.

John Murray, 482 pp., £25, November 2012, 978 1 84854 066 8

Tradução / Ao final da II Guerra Mundial, um panfleto anônimo começou a circular nos seminários de Qom, bastião de estudos e de intelectuais muçulmanos xiitas. “Segredos Revelados” [orig. The Unveiling of Secrets] acusava a monarquia iraniana de traição: “Sob chapéus europeus, vocês flanam pelos boulevards, espiam meninas despidas e veem-se como gente finíssima, sem perceber que estrangeiros estão saqueando o patrimônio e os recursos do país”. O panfleto pregava que o Irã fosse governado por uma assembleia de juristas islâmicos, comandada por um sábio. Nesse novo Estado, não seriam necessárias eleições nem Parlamento, nem, sequer, seria necessário qualquer exército: uma milícia de religiosos (basij) garantiria o respeito à lei.

É pouco provável que alguém, fora de Qom, tenha lido “Segredos Revelados”; mesmo nos seminários, poucos teriam abraçado aquele programa. Mesmo assim, trinta anos depois, o autor do panfleto, Ruhollah Khomeini, ajudou a lançar uma revolução que derrubou a monarquia e estabeleceu-se como Líder Supremo do Irã, com poderes que o xá teria invejado. A paisagem política foi transformada: os xiitas do Irã, uma minoria na Casa do Islã, haviam re-escrito o roteiro da revolução no Oriente Médio.

“Dias de Deus” [orig. Days of God], de James Buchan, mostra o processo pelo qual um clericato radical assumiu o controle de um levante popular contra uma ditadura apoiada pelo Ocidente e implantou ali a primeira e até agora única República Islâmica do mundo. Buchan acompanha fielmente os fatos, mas “Dias de Deus” é também uma reflexão erudita sobre três importantes questões: por que houve uma revolução; por que foi revolução islamista; e qual o legado daquela revolução.

A Revolução Islâmica foi, argumenta Buchan, revolução contra uma modernização imposta pelo Ocidente que favorecia um suposto caminho rápido para a modernidade. Tinha um objetivo espiritual brotado diretamente da história do xiismo, com seus temas de martírio e redenção, mas a tentativa de impor a autoridade divina ao governo político acabou por expandir – e, de fato, por santificar – o estado autoritário que os clérigos herdaram do xá. “Na revolta contra o pahlavismo” – escreve Buchan –“a República Islâmica também é a continuação dele, em turbante e túnica”.

A dinastia Pahlavi começou em 1926, quando Reza Khan – soldado da Brigada Iraniana de Cossacos, que chegara ao poder cinco anos antes, por golpe apoiado pelos britânicos contra a monarquia Qajar – se autocoroou xá. Embora ele e seu filho Mohammed se apresentassem como herdeiros de Ciro, o Grande, a dinastia jamais passou de operação “de pai-para-filho”, dependente de patrocínio estrangeiro, contra o qual rugiam, mas do qual jamais se separaram. Reza foi modernizador autoritário do molde de Ataturk, que forçou nômades a se fixar; disciplinou minorias étnicas rebeldes; construiu rodovias e ferrovias; e criou exército e burocracias modernas. Mas seu projeto ocidentalizante, sobretudo os ataques ao véu, arregimentaram contra ele a oposição dos clérigos; além disso, Reza jamais conseguiu apagar da opinião pública a certeza de que não passava de lacaio dos britânicos. Na verdade, resistiu a interferências estrangeiras e tentou renegociar o famigerado acordo de 1919 com a empresa Anglo-Persian Oil Company, mas nada conseguiu. Afinal, depois de declarar o Irã neutro na 2ª Guerra Mundial, foi deposto por tropas soviéticas e britânicas, em setembro de 1941.

Mohammed, o filho mimado, frágil, tampouco gostava muito dos patrões ocidentais, mas rapidamente aprendeu a não os desafiar, sobretudo depois do golpe orquestrado pela CIA contra seu primeiro-ministro, Mossadegh, em 1953. Sedutor, fluente em francês e inglês, com a sofisticação mundana que adquiriu nos anos de estudo em colégios suíços, Mohammed era também nacionalista, mas cometeu o erro de supor que obteria apoio popular sem jamais cogitar de assegurar independência nacional. Depois do golpe de 1953, assinou melhor acordo com a British Petroleum, que garantia ao Irã 50% dos lucros. Embora ainda estivesse longe dos planos de nacionalização de Mossadegh, o acordo gerou um boom de progresso, com projetos grandiosos que seu pai muito teria admirado: barragens, hidrelétricas, uma imensa fábrica de aço financiada e construída pelos soviéticos – uma quase declaração de independência que lhe fez bem ao ego. A população do Irã cresceu, de 19 a 30 milhões; Teerã tornou-se metrópole moderna.

O crescimento econômico gerou elogios e aplausos do ocidente ao xá, mas não lhe valeu o amor do povo iraniano, que ele julgava merecer; e o povo acabou por virar-se contra a própria modernização. Os iranianos viram a modernização como uma modalidade de imperialismo, ameaça existencial às próprias tradições do Irã. Obcecado com conspirações contra o trono, o xá foi-se tornando cada vez mais dependente do Savak, seus serviços de inteligência, que a CIA, o Mossad e o MI6 britânico haviam treinado, especializados em vigilância e interrogatórios. Os que se opusessem à amizade entre o xá e EUA, Israel e a África do Sul do apartheid podiam escolher entre exílio em Berlim ou Paris e os cárceres do Savak.

O xá tentou cooptar a esquerda com sua “revolução branca”, ambicioso programa de reforma agrária lançado no início dos anos 1960s, mas cujo único feito foi destroçar a vida tradicional no interior do país e provocar um êxodo de migrantes, do interior para as favelas de Teerã, que cresceram e converteram-se em território da oposição.

Buchan testemunhou os efeitos deletérios da “revolução branca” no início dos anos 1970s, quando viveu como professor inglês em Isfahan, cidade de palácios que pareciam “tão leves que se podiam erguer do chão com um sopro”. O pahlavismo, aos olhos dele, foi como “serra cega, tentando cortar o núcleo mais duro da iraneidade”. Sugere que o xá foi derrubado tanto pelo “estilo Pahlavi de governar” quanto por suas políticas: o desavergonhado anseio de agradar ao Ocidente com sua “grande civilização”; a cruel indiferença à tragédia da migração interna provocada por suas políticas; o mal disfarçado desprezo pela fé xiita e pelo bazaar, que o xá via como sinais de atraso e ignorância.

Jalal Al-e Ahmad, um dos profetas intelectuais da Revolução reclamava que os iranianos já não sabiam quem eram, que haviam sucumbido a uma praga que ele chamava de gharbzadegi: “Ocidentite” ou “Ocidentose”. Em 1971, na celebração ostentatória, em Persépolis, em que o xá comemorou 2.500 anos da monarquia com 69 chefes de Estado e serviço importado diretamente do restaurante Maxim’s de Paris (“orgia de glutonaria bestial”, nas palavras de Khomeini), o xá praticamente empurrava o povo a derrubá-lo.

Mas, quando a revolução veio, não foi o levante comunista que o xá e seus patrões ocidentais tanto haviam temido, mas uma revolução islâmica que proibiu o álcool, obrigou as mulheres a cobrirem cabeça e corpo e deu todo o poder aos clérigos. A explicação usual para essa reviravolta é que o xá, ao envolver-se na derrubada de Mossadegh e reprimir a esquerda, criou um vácuo que o clericato conseguiu ocupar. Mas isso não explica como o clericato, que sempre vira a política como atividade suja, passou, de repente, a ver-se como ator político e movimentou-se para tomar o poder.

A desconfiança contra o poder do Estado tem raízes profundas na fé xiita. Para os xiitas, qualquer esforço para legislar ou governar, “no melhor dos casos, tem de ser atividade provisória; no pior, é usurpação”, até o retorno do 12º imã, desaparecido em Samarra em 874. Outra razão, mais secular, para que o clericato se mantivesse afastado do poder político é que esse afastamento interessava aos clérigos, no plano material.

Ao longo do século 19, os clérigos enriqueceram, graças à aliança com o bazaar, que canalizava os lucros – além de ¼ dos lucros do comércio do ópio – para as mesquitas e seminários. Embora o clericato se tivesse unido ao bazaar para oporem-se às concessões comerciais a estrangeiros e para pregar a discrição no trajar, em todos os demais assuntos viviam separados e distanciados.

O aiatolá Hossein Borujerdi, marja-e taqlid (“fonte de força e emulação”) sênior em Qom durante os anos 1940s e 1950s, proibira que os clérigos tivessem qualquer envolvimento na política. Mas o ciclo virtuoso de dinheiro-mesquitas construídas tinha de ser protegido contra a intrusão do Estado – sobretudo quando o xá pôs-se a falar de reforma agrária no interior do país, exatamente onde os clérigos eram mais fortes. Para que houvesse revolução islâmica, teria de haver, antes, uma revolução dentro do próprio Islã.

Durante a era Borujerdi, Khomeini foi figura marginal, que vivia quase em ostracismo em Qom, conhecido quase exclusivamente pelo estilo austero de vida e por seus conhecimentos de erfan (misticismo). Suas palestras atraíam bom público, mas também levantavam suspeitas de que fosse “infiel”, talvez, até, sunita. Cultivava linguagem erudita e um ar de superioridade que contagiava seus seguidores; e desdenhava colegas “mulás estúpidos e reacionários”, como dizia. Admirava homens de ação, sobretudo os que executavam membros do governo, por dever religioso. Borujerdi mantinha Khomeini à distância, temendo que seu radicalismo tornasse o seminário vulnerável à perseguição pelos serviços de segurança do xá. Mas depois da morte de Borujerdi, em 1961, Khomeini começou a erguer a voz contra o xá.

Seu primeiro alvo foi a “revolução branca”, que o xá levou a referendo popular em 1963. Khomeini acreditava que, por dar voto a “grande quantidade de mulheres ignorantes”, o referendo gerava grave ameaça de “extirpar o Islã”. Mas instruiu seus seguidores a não atacar o conteúdo do que estaria sendo votado, um pacote de algumas normas de reforma agrária e nacionalização de florestas, que muitos iranianos (principalmente a classe média urbana e nacionalista) apoiava. Em vez de atacar o conteúdo, atacou o próprio referendo, acusando o xá de violar a Constituição. Forças da monarquia atacaram o seminário de Faizieh e, nos confrontos, morreu um estudante. Khomeini e seus apoiadores converteram a cerimônia dos 40 dias de luto em manifestação política, exatamente como fariam depois, nos “dias de Deus” da Revolução. Em discurso furioso, Khomeini chamou o xá de “escombro sem valor”; disse que ele tratasse de “aprender a lição do destino de seu pai”. Quando Khomeini foi preso, explodiram levantes em todo o país; as forças do xá atiraram contra uma multidão de manifestantes que cantavam: “Khomeini ou morte!”.

“Por que não deixam a política para nós?”, perguntou a Khomeini o chefe do Savak, Hassan Pakravan, que convencera o xá a libertá-lo, “política é vilania, mentiras, hipocrisia. Não se deixe contaminar pela política”. Era conversa que talvez funcionasse com Borujerdi, mas Khomeini era homem de outro tipo. (Ao assumir o poder, Khomeini mandou executar Pakravan). O prestígio de Khomeini crescia enormemente. O establishment religioso em Qom já o promovera ao posto de marja-e taqlid, única via possível para tirá-lo da prisão.

Mas nem o novo título serviu de proteção quando, em 1964, Khomeini denunciou a imunidade diplomática que protegia, no Irã, todos os militares norte-americanos.

Se um norte-americano, digamos, um cozinheiro norte-americano, assassinar nosso marja no meio do bazaar, ou se esmagá-lo com o coturno, a polícia do Irã não o prenderá. Mas se um iraniano atropelar um cachorro que pertença a um militar norte-americano, será processado – trovejava Khomeini.

Uma semana depois disso, Khomeini foi expulso para a Turquia. Um ano depois, foi transferido para um seminário em Najaf, no Iraque. Ali se organizou uma rede de estudantes iranianos revolucionários, trabalhando em íntima associação com Abol Hassan Bani-Sadr, jovem e rico militante terceiro-mundista, que vivera em Paris e que viria a ser o primeiro presidente da República Islâmica.

Religioso, de hábitos severos, de turbante, Khomeini pouco tinha que o qualificasse como líder de estudantes. Mas valente oposição que fez contra o Xá e a aproximação que construiu entre o xiismo e a luta anti-imperialista ressoou entre os jovens leitores de Al-e Ahmad e Ali Shariati, os pais espirituais da Revolução Islâmica. Gharbzadegi de Al-e Ahmad e A Volta a Nós Mesmos [orig. Return to Ourselves] de Shariati ofereciam uma mistura hipnótica, encantatória de marxismo, misticismo xiita e [Frantz] Fanonismo. Falavam a um sentimento comum e disseminado, de que a cultura iraniana estava sob ameaça de ser atropelada, até destruída, pela cultura ocidental do consumismo.

O esquerdismo islamista de Al-e Ahmad e Shariati era, ele próprio, uma mistura complexa de ideias ocidentais e muçulmanas, que tinha de vital o que tinha de impreciso e indefinido, mas manifestava claramente uma ânsia por alguma modernidade alternativa, um estilo de vontade radical que era – ou pelo menos foi intensamente sentida como tal – autenticamente iraniana. A solução para os problemas do Irã, diziam eles, não será jamais encontrada em modelos ocidentais, mas no “verdadeiro” Islã de libertação nacional e justiça social, como o conceberam os velhos sábios de Qom. O Islã nunca foi um código fixo de regras e proibições, mas uma religião de liberdade, uma espécie de existencialismo persa, e vivia na consciência individual, nas mesquitas. “O Imã pelo qual todos nós esperamos já vive dentro de cada um de nós” – escreveu Al-e Ahmad.

Khomeini foi pressionado por Qom para que excomungasse Shariati como “desviante”, por causa de seus ataques à poligamia e ao véu. Mas mais uma vez “e não seria a última” – como escreve Buchan – “Khomeini provou ser homem sutil e paciente”. Pouco teria a ganhar com ataques ao ídolo dos estudantes; além disso, a crítica de Shariati contra o clericato fazia dele excelente aliado tático de Khomeini, em luta contra o establishment religioso conservador em Qom. Khomeini viu que a fusão que Shariati construíra, de motivos islâmicos e marxistas, poderia ser poderosa ferramenta de mobilização.

Os slogans dos khomeinistas durante a Revolução – “O Islã pertence aos oprimidos, não aos opressores” / “O Islã manifesta os que vivem em barracos, não os que vivem em palácios” – muito devem a Shariati, que morreu no exílio, na Inglaterra, em 1977. Milhares de seguidores de Shariati – especialmente os guerrilheiros da esquerda islâmica dos “Mujahedin do Povo”, que ajudaram a disparar a Revolução, mas depois romperam violentamente com a República Islâmica – acabariam prisioneiros nas prisões de Khomeini; mas naquele momento, como escreve Buchan, “a reconciliação com os Shariatistas teria de esperar.”

Enquanto Shariati falava de libertação, Khomeini cuidava do que aconteceria depois da libertação. A questão de quem governaria depois do xá era a única que realmente o ocupava. Em uma série de palestras que deu em Najaf em 1970, publicadas um ano depois como Islamic Government [Governo Islâmico], Khomeini dizia que a concepção corânica de velayat-e faqih, “o governo dos jurisconsultos/juristas (islâmicos)”, não se aplicava só a viúvas e órfãos (como muitos clérigos acreditavam e ensinavam), mas à sociedade como um todo: o estado islâmico deve ser governado por um grupo de clérigos; até mesmo “por um único homem”, mas não poderia ser jamais algum tipo de monarca, porque o islamismo é inerentemente hostil à monarquia. Deve ter soado como espantosa novidade para clérigos que haviam apoiado monarcas iranianos desde a fundação da dinastia safavida no século 16. Apesar do tom escritural da elocução, esse velayat-e faqih já soava, para muitos, como interpretação fantasiosa do Corão.

***

Quando jornalistas ocidentais o visitaram em Neauphle-le-Château, a vila nos arredores de Paris onde passou os últimos quatro meses de exílio, Khomeini não falou do governo dos jurisconsultos/juristas islâmicos. Sem saber do que ele dissera em Islamic Government, os ocidentais que se sentaram com ele sob aquela macieira, dos quais o mais famoso foi Michel Foucault, reproduziram o que Khomeini lhes dissera ali, que não tinha interesse pessoal pelo poder e que as mulheres seriam livres na República Islâmica.

Poucos iranianos algum dia haviam ouvido falar de “governo dos jurisconsultos/juristas (islâmicos)”; para muitos, a simplicidade e a sobriedade de Khomeini encarnavam não só a oposição ao xá, mas a própria honra nacional do Irã. O espetáculo de Khomeini na França, escreve Buchan, “reforçou nos iranianos a noção de que eles próprios eram também vulneráveis e preciosos”. Até os comunistas exilados do Partido Tudeh alinharam-se a Khomeini. (Em 1983, o líder do Tudeh pediu desculpas, transmitidas por televisão e extraídas sob tortura, por ter “traído” a Revolução). Mas, apesar de sua serena indiferença ao que pensasse ou dissesse o Ocidente, Khomeini já se deixara contaminar pela gharbzadegi, a “Ocidentite”, ou “Ocidentose”, dos Pahlavis, que Al-e Ahmad definira tão claramente.

A fagulha que desencadeou os primeiros embates da Revolução Iraniana foi um ataque a Khomeini, publicado sob pseudônimo, num jornal iraniano, três dias depois da visita de Jimmy Carter a Teerã, no Ano Novo de 1978. Mas o xá e seus patrões continuavam a supor que a ameaça real viria da esquerda. A CIA diagnosticara, ainda em agosto daquele ano, que o Irã “não estava em situação revolucionária nem de pré-revolução”.

Mas depois que um incêndio, dia 19 de agosto, no Rex Cinema, na cidade petroleira de Abadan, matou mais de 400 pessoas, já se sabia, sem sombra de dúvida, que os dias do xá estavam contados. Não porque o governo do xá tenha tido algo a ver com o incêndio; mas porque nenhum iraniano acreditaria que não tivera.

Depois da Revolução, um ex-traficante de drogas confessou que iniciara o incêndio no cinema, com um grupo de ativistas islamistas. Disse esperar que o incêndio atraísse apoio para “o pessoal que estava fazendo a Revolução”. Khomeini era conhecido por dizer que cinemas eram “ninhos de iniquidade”, mas, ali, ele viu de onde extrair boa vantagem estratégica. Declarou que o incêndio “contrariava todas as leis do Islã” e, portanto, tinha sido, obviamente, serviço dos homens do xá.

Em setembro, aconteceria o massacre dos manifestantes da Praça Zhaleh, que ficaria conhecido como o massacre da Sexta-feira Negra. Em outubro e novembro, houve ataques selvagens à refinaria de Abadan e bancos foram incendiados. A terceira esposa do xá, Farah Diba, descreveu esses eventos como “um pequeno feu de joie [fr. no orig., “tiros para o ar”] popular. O xá dissolveu o estado de partido único e introduziu o que chamou de “democracia responsável”, o que só conseguiu fazê-lo aparecer como ainda mais fraco. Multidões desarmadas clamavam, nas ruas, pelo fim da monarquia, e o xá, diferente do pai, não manifestou qualquer vontade de resistir. Em dezembro, foi Khomeini, não o xá, quem convenceu petroleiros em greve a refinar petróleo suficiente para o consumo do país. Em meados de janeiro 1979, o xá fugiu do Irã, com a rainha, levando na bagagem uma caixinha com terra do Irã.

Nas duas semanas entre a partida do xá e a volta de Khomeini, não se sabia com certeza quem governava. O primeiro-ministro Shapour Bakhtiar, funcionário da era Mossadegh e ex-prisioneiro do xá, dissolveu o Savak, libertou prisioneiros políticos, proibiu por lei a venda de petróleo para Israel e a África do Sul e pôs fim à censura à imprensa. As reformas de Bakhtiar podem ter agradado muitos iranianos – mas antes de desembarcar em Teerã, Khomeini exigiu que renunciasse. O governo americano estava dividido entre os que insistiam em um golpe militar e os que, como William Sullivan, embaixador dos EUA em Teerã, viam Khomeini como figura assemelhada a Gandhi e aliado potencial na luta contra o comunismo.

Os soviéticos assumiram que o que os americanos perdessem seria ganho para os soviéticos, e que os gritos de “Deus é grande!” e o mar de turbantes e chadors que tomava as ruas de Teerã não passava de fachada para uma revolução socialista. Mas o slogan de Khomeini era “nem Leste nem Oeste”, e significava que os iranianos haviam feito sua revolução para romper com a história da interferência estrangeira, não para trocar de superpotência patroa – muito menos uma nova encarnação da Rússia Imperial, sua velha inimiga. “Esse não é governo igual a todos” – disse Khomeini em Teerã, dia 5/2/1979, quatro dias depois que milhões de iranianos saíram às ruas para recebê-lo de volta. Menos de uma semana depois disso, civis invadiam instalações militares, soldados desertavam, e Bakhtiar, disfarçado como empresário francês, fugiu para a França.

Um mês depois, em referendo, avassaladora maioria aprovou uma República Islâmica. O primeiro-ministro de Khomeini, Mehdi Bazargan, nacionalista liberal cauteloso, que comandara a indústria do petróleo sob Mossadegh, preferiria que os iranianos tivessem escolhido uma “República Islâmica Democrática”, mas Khomeini vetou a fórmula: “O Islã dispensa adjetivos do tipo “democrático”. Para nós, nenhum adjetivo acrescenta qualidades ao Islã, que é perfeito”. Mas conformou-se ante alguns ocidentalismos que detestava, inclusive um parlamento eleito e direito de voto assegurado às mulheres. O estado que resultou disso, apoiado por Khomeini, seria um híbrido de governo dos jurisconsultos (juristas) islâmicos (velayat-e faqih) e da república à francesa. Mas a Assembleia dos Especialistas, de 73 membros, todos homens, dominada por seguidores de Khomeini, a maioria dos quais clérigos, controlava tudo. E acima de todos ficava o próprio Líder Supremo, o próprio Khomeini, com mandato vitalício. Khomeini implantou também um shadow government [lit. governo nas sombras], pelo qual consolidou o próprio poder sobre o Estado, composto do Corpo de Guardas Revolucionários, do Partido da República Islâmica e da milícia IRP, à qual foram entregues os campi universitários, em violenta “revolução cultural” contra a esquerda, antigos aliados de Khomeini. Monarquistas e outros suspeitos de “semear a corrupção sobre a terra” logo se viram objetos de julgamentos em tribunais revolucionários, nos quais Sadegh Khalkhali, clérigo sem expressão nacional, que Khomeini nomeou para a Corte Suprema, supervisionou milhares de execuções. O objetivo aí não era apenas punir, mas, nas palavras do locutor da rádio estatal, “injetar sangue novo nas veias da Revolução”.

A decisão de Khomeini de apoiar os “Seguidores da Linha do Imã” [orig. Followers of the Line of the Imam] – os estudantes que invadiram a Embaixada dos EUA em novembro de 1979, pouco depois de o xá ter chegado ao New York Hospital para tratar-se de um câncer – foi tomada com objetivo semelhante. O alvo real nem era tanto os EUA quanto os nacionalistas moderados que o ajudaram a chegar ao poder: homens como Bazargan, cujas formação universitária e esperança de que o Irã re-estabelecesse relações com o ocidente convertiam em perigosos suspeitos de “liberalismo”. Os “Seguidores da Linha do Imã” diziam que tratavam de impedir que se repetisse o golpe de 1953, mas os americanos, agora, tentavam uma reaproximação – e Khomeini sabia perfeitamente disso.

Quando os estudantes escalavam os muros da embaixada [momento que se vê com precisão fotográfica em Argo, o filme, do qual contudo se apagam todas as pistas que permitiriam considerar o contexto em que aconteceu a operação (NTs)], Bazargan, com a aprovação de Khomeini, estava reunido em Argel com o principal Assessor de Segurança Nacional dos EUA, Zbigniew Brzezinski. Bazargan denunciou os estudantes pela violação da lei internacional e das regras da diplomacia, mas o Supremo Líder apoiou-os, colhendo a oportunidade de pintar qualquer oposição à invasão da Embaixada como covarde rendição ao Grande Satã. Bazargan demitiu-se. Quando afinal os reféns foram soltos, em janeiro de 1981, o líder espiritual dos que os haviam sequestrado, Mohammad Khoeiniha, declarou que “a árvore da revolução cresceu e ganhou força”.

Na verdade, a árvore da revolução perdera parte considerável de sua força: a República Islâmica recebeu apenas $2,88 bilhões, dos $12 bilhões do patrimônio iraniano que lhe era devido e foi congelado; praticamente todo o restante foi consumido para pagar o serviço das dívidas do xá. Para Buchan, “não se pode dizer com certeza quem era refém de quem”. Mas as perdas financeiras foram mais do que recompensadas pela derrota imposta aos “liberais” e pela vitória psicológica sobre os norte-americanos e também, o que não significava pouco, sobre os aliados pré-revolucionários. Numa das mais fantasmáticas imagens da Revolução, jovens cujas avós haviam “tecidos tapetes nos anos 1920s”, agora se dedicavam a colar fragmentos de documentos recolhidos no “ninho dos espiões” [imagem que se vê no filme Argo, das poucas informações realmente interessantes, do ponto de vista histórico, do filme (NTs)]. Com o Irã no pleno controle, afinal, do próprio destino, o isolamento internacional, a dívida e as sanções pareciam pequeno preço a pagar. E a República Islâmica podia assumir a própria rota de desafio, porque o petróleo iraniano estava, afinal, sob comando dos iranianos.

A crise dos reféns reforçou o radicalismo da revolução de Khomeini; a guerra contra o Iraque deu resiliência e legitimidade popular à sua República. Começou em setembro de 1980, quando o Iraque atacou de surpresa, na esperança de redelimitar a fronteira no rio Shatt al-Arab. Os americanos e os franceses apoiaram o Iraque, e até os soviéticos tenderam na direção de Saddam. Os únicos apoiadores do Irã na região foram a Síria e, por pouco tempo, os israelenses, que esperavam que Khomeini viesse a aliar-se a eles, como o xá se alinhara. Em julho de 1982, o Irã expulsara o exército do Iraque do sudoeste do país. Khomeini deixou a vitória escapar-lhe entre os dedos, ao rejeitar a proposta de armistício de Saddam. Os israelenses acabavam de invadir o Líbano, e Saddam sugeriu a Khomeini que seus países pusessem de lado as diferenças, para combater “o inimigo sionista”. Mas Khomeini suspeitava que a invasão israelense fosse uma armadilha, construída pelo ocidente, para proteger o Iraque contra um castigo a ser-lhe imposto pelo Irã, que descobrira um “pulmão” no leste árabe: a organização guerrilheira xiita “Hezbollah”, organizada pelo Corpo de Guardas Revolucionários no Vale do Bekaa, no verão de 1982, que é hoje o mais importante e precioso aliado da República Islâmica na região, um escudo contra qualquer ataque israelense às suas instalações nucleares.

A continuação da guerra contra o Iraque condenou o Irã a mais seis anos de imenso sofrimento, incluindo os ataques com armas químicas que lhe foram impostos por Saddam. Adolescentes iranianos, mal chegados à puberdade, recebiam “uma rama e vinte balas e eram mandados combater uma posição de artilharia”, informados de que combatiam contra soldados israelenses. Então, o objetivo da guerra já era derrubar o regime do Partido Baath e expandir a Revolução Islâmica. Bem mais de 100 mil soldados iranianos morreram antes que, no final de 1988, Khomeini afinal aceitasse um acordo de cessar-fogo da ONU. Aceitou beber “do cálice envenenado”, como disse, depois que o porta-aviões norte-americano USS Vincennes derrubou um avião carregado de civis iranianos, confundido com um F-14.

Quase 300 passageiros e a tripulação morreram, em ação que, para Khomeini, foi ataque deliberado: uma mensagem dos EUA, para que o Irã entendesse que jamais, em caso algum, lhe concederiam vencer aquela guerra. Khomeini interpretou corretamente as intenções dos EUA. E a derrota ante a maior potência bélica do planeta garantiu-lhe saída honrosa. A redenção pelo martírio dos iranianos viria 14 anos depois, quando o Iraque caiu no colo do Irã, cortesia dos militares norte-americanos.

Terminada aquela guerra, Khomeini começou a preocupar-se com o futuro de sua revolução; e lançou nova onda de expurgos. Começou por executar quase 3.000 membros dos Mujahedin do Povo, que haviam lutado nas tropas de Saddam. A seguir, na fila, vieram os condenados por “guerrear contra Deus”: entre as vítimas, uma filha de 13 anos de um clérigo aliado, o aiatolá Hossein-Ali Montazeri, protegido de Khomeini e cogitado para sucedê-lo. Montazeri escreveu a Khomeini para protestar contra “esse ato de vingança e desprezo” e para lembrá-lo da crença muçulmana no perdão; Khomeini ignorou-o. No 10º aniversário da Revolução, Montazeri escreveu novamente a Khomeini, denunciando as restrições à liberdade. Dessa vez, Khomeini respondeu. Disse-lhe que jamais seria Líder Supremo; e avisou-o de que, se não calasse a boca “Serei obrigado a tomar alguma providência contra você. E você sabe que jamais descuido do meu dever”. Montazeri refugiou-se em Qom. Khomeini convocou uma assembleia constitucional especial, de membros que, praticamente todos, haviam sido nomeados por ele, e reformaram a Constituição, que deixou de exigir que o Supremo Líder tivesse ocupado a posição de marja-e-taqlid.

Assim se abriu ostensivamente o caminho para que Ali Hosseini Khamenei, que não era marja, mas sempre foi renomado khomeinista, substituísse o líder depois de sua morte. Bastou esse movimento de mão do próprio autor, para que o fundamento escolástico do governo dos jurisconsultos/juristas (islâmicos) [velayat-e faqih] fosse abolido.

***

Todos os esforços para democratizar a República Islâmica na era Khamenei deram em nada. O presidente reformista Mohammed Khatami, ex-discípulo e aluno de Montazeri, foi minado por dentro do próprio governo por clérigos linha-dura, e por fora pelo governo Bush, que agradeceu ao Irã por sua ajuda no Afeganistão depois de 2001, pondo fim às aberturas pró-paz e incluindo o Irã, com Coreia do Norte e Iraque, no mesmo “eixo do mal”.

As manifestações em 2009 do “Movimento Verde”, reação a uma suposta fraude nas eleições presidenciais, foram reprimidas por milícias basij, com as bênçãos de Khamenei. O aparato de estado já estava constituído de clérigos linha-dura liderados por Khamenei e islamistas anticlericais no Corpo de Guardas Revolucionários; os dois grupos detestavam-se entre eles, mas estavam unidos contra os reformadores.

O Islã ainda assegura à República fonte mais local e profunda de legitimidade do que o comunismo assegurou à União Soviética, mas número crescente de clérigos vêm-se unindo à oposição ou recolhem-se ao quietismo da geração anterior. A intelligentsia iraniana apenas tolera, quando não despreza, a República Islâmica.

Seja como for, os iranianos não anseiam por outra revolução, nem aceitarão “mudança de regime” que lhes venha do exterior. Há uma diferença crucial entre a tirania da dinastia Pahlavi e a República Islâmica: a República Islâmica é produto de revolução local e tem raízes mais profundas. Ridicularizados pelos monarcas Pahlavi, como atrasistas e supersticiosos, Khomeini e os clérigos seus aliados acabaram por realizar o sonho que Reza Shah e seu filho nunca conseguiram realizar: criar um Irã moderno e independente, com status e prestígio de potência regional, cujo alcance já chegou ao Líbano, Afeganistão, Iraque, Síria e Palestina. A grande baixa da Revolução foi a visão de liberdade que Al-e Ahmad e Shariati trouxeram à tona, a mesma que Khomeini tanto elogiou, só da boca para fora, em Neauphle-le-Château.

Desde o colapso da reforma de Khatami, o estado tornou-se mais autoritário, mais paranoico e mais brutal no tratamento aos dissidentes. A juventude, atingida pela ferocidade da repressão pelos basij, já descrê da possibilidade de qualquer reforma e deu as costas à política. Sua principal preocupação é conseguir pagar as contas no fim do mês, em tempos de sanções punitivas.

As sanções visam oficialmente a impedir que o Irã continue a trabalhar em seu programa nuclear, que o país insiste que só tem finalidades pacíficas. Mas as sanções dificilmente funcionarão. O Irã tem inimigos armados com bombas atômicas e memória recente de ter sido atacado com armas químicas, enquanto o mundo dava-lhe as costas e fingia que não estava vendo. E, seja como for, a decisão de jamais ceder ante qualquer pressão externa é um dos princípios basilares da República Islâmica. Por mais que anseie pelo reconhecimento internacional, o país já sobreviveu ao isolamento e, em vários sentidos, o isolamento não assusta os iranianos. (Nisso, o Irã não é diferente de Israel, estado que também diz representar uma minoria perseguida e justifica a atitude de desafio contra tudo e contra todos, inclusive o desacato à lei internacional, com retórica de nacionalismo religioso fundamentalista e arrogante vitimismo). O isolamento fez aumentar a autoconfiança e estimulou o sacrifício, e o sacrifício é visto como prova de virtude.

A tenacidade da República Islâmica durante a guerra contra o Iraque fortalece a crença de que ela também resistirá às sanções – como já resiste ao assassinato, por Israel, de seus cientistas nucleares.

O programa nuclear goza de alta popularidade na opinião pública, que o vê como fator de contenção e absolutamente não entende por que Israel, Paquistão e Índia são autorizados a ter arsenal atômico, mas não o Irã. A resistência a pressões que lhe vieram do Ocidente já define o nacionalismo iraniano há mais de um século, e ainda é das poucas cartas com que um regime, pouco popular sob inúmeros outros critérios, ainda pode jogar, a seu favor.

Buchan conclui seu estudo, com a esperança de que o Irã se mostre menos intransigente do que em 1953, quando Mossadegh foi derrubado por ter nacionalizado a Anglo-Iranian Oil Company. Mas Khamenei e seus clérigos podem extrair outra lição, diferente, dos eventos de 1953, sobretudo hoje, se compararem o destino de Gaddafi, que extinguiu seu programa nuclear nacional, e o destino do regime da Coreia do Norte, que não o fez. Eles são xiitas, sim, mas isso não implica que desejem ser mártires.