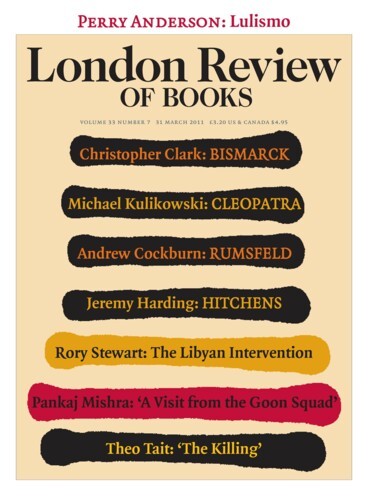

Perry Anderson

London Review of Books

Tradução / Ao contrário do conhecido ditado inglês, estoico ou pretensamente isento de culpa, nem toda vida política termina em fracasso. Na Europa do pós‑guerra, basta pensar em Adenauer ou De Gasperi, ou talvez de maneira mais impressionante, Franco. Mas é verdade que, sob condições democráticas, ser mais popular no final do que no início de um prolongado período no poder é raro. Ainda mais raro — aparentemente até mesmo inédito — é que tal popularidade seja reflexo, não de diminuição ou moderação, mas de uma radicalização no governo. Hoje, existe apenas um governante no mundo que pode reivindicar tal conquista, o ex‑operário que em janeiro deixou a presidência do Brasil com uma aprovação de 80% dos cidadãos. Por qualquer critério, Luiz Inácio da Silva é o político mais bem‑sucedido de seu tempo.

Esse sucesso se deve muito a um excepcional conjunto de dons pessoais, uma mescla de sensibilidade social afetuosa e frio cálculo político, ou — como sua sucessora Dilma Rousseff formulou — avaliação racional e inteligência emocional, para não falar no jovial bom humor e encanto pessoal. Mas esse conjunto também é, em sua origem, inseparável de um importante movimento social. Vindo ele mesmo da mais profunda pobreza do Brasil, a ascensão de Lula de operário no chão da fábrica a líder do país nunca foi um triunfo pessoal: o que a tornou possível foi a mais notável insurgência sindicalista do último terço do século, criando o primeiro — e até agora único — partido político moderno do Brasil que se tornou o veículo da sua ascensão. Juntos, a combinação de uma personalidade carismática e a organização com dimensões nacionais sempre foram trunfos formidáveis.

Entretanto, o sucesso de Lula estava longe de um resultado previsível. Eleito em 2002, seu governo partiu de um início melancólico e logo se aproximou do desastre. Seu primeiro mandato, dominado pelo legado econômico de seu predecessor, reverteu praticamente toda a esperança sobre a qual o Partido dos Trabalhadores (PT) havia sido fundado. No governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), a dívida pública — metade da qual avaliada em dólares — tinha dobrado, e o déficit em conta de então era duas vezes a média da América Latina, as taxas de juros nominais estavam acima dos 20%, e a moeda havia perdido metade do seu valor na corrida eleitoral[1]. A Argentina havia declarado o maior calote da história e aos olhos do mercado financeiro o Brasil parecia à beira do mesmo precipício. Para restaurar a confiança dos investidores, Lula nomeou uma equipe econômica indiscutivelmente ortodoxa no Banco Central e no Ministério da Fazenda, que elevou ainda mais a taxa de juros e fez cortes no investimento público para atingir um superávit primário maior do que o próprio FMI havia recomendado. Para os cidadãos, os preços e o desemprego subiram enquanto o crescimento caiu pela metade. Mas o mais amargo remédio para os militantes foi o néctar dos que possuíam títulos da dívida pública: o fantasma do calote havia sido banido. O crescimento voltou em 2004, com a recuperação das exportações. Mas a dívida pública continuava crescendo, e a taxa de juros foi elevada mais uma vez. Partidários do governo anterior, que remoíam as críticas de Lula a Cardoso, apontaram triunfantemente a continuidade entre os dois. Para o PT não havia muito do que se gabar.

Se isso já era desestimulante o suficiente, o pior ainda estava por vir. Na primavera de 2005, o líder de um dos menores partidos do Congresso (havia então uma dezena deles), pressionado depois que um de seus homens de confiança foi filmado recebendo propina, reagiu com a revelação de que o governo comprava o voto dos deputados de modo sistemático pagando 7 mil dólares ao mês para cada um deles, assegurando assim a maioria na Câmara.

O encarregado da operação era o chefe de gabinete de Lula no Palácio do Planalto, José Dirceu; o dinheiro era proveniente de fundos ilegais controlados pelo PT e distribuídos pelo seu tesoureiro, Delúbio Soares. Poucas semanas depois dessa bomba, um assessor do irmão do presidente do PT, José Genoíno, foi preso ao tentar embarcar em um voo com 200 mil reais em uma mala e 100 mil dólares escondidos na cueca. Um mês depois, o chefe de campanha da candidatura de Lula à presidência, Duda Mendonça — uma celebridade no mundo da propaganda — confessou que sua campanha fora financiada pelo “caixa dois” obtido de bancos e empresas interessados, em uma violação da lei eleitoral, e que ele mesmo havia sido recompensado por seus serviços com depósitos secretos numa conta nas Bahamas. Em seguida, foi a vez de um dos confidentes políticos mais próximos de Lula, o ex‑líder sindical Luiz Gushiken, que, sob fogo cruzado pelo desvio dos fundos de pensões para fins políticos, foi forçado a renunciar ao cargo de secretário de Comunicação. E num cenário ainda mais tenebroso o assassinato não desvendado, no início de 2002, de Celso Daniel, prefeito do reduto petista de Santo André, cuja suspeita difundida é a de que tenha sido um assassinato planejado, relacionado a subornos coletados de empresas de ônibus locais[2].

A exposição de uma ampla rede de corrupção por trás da conquista de poder de Lula, embora tenha sido um choque desmoralizador para grande parte da própria base do PT, pode ser posta — como o foi prontamente pelos legalistas — numa perspectiva histórica. O financiamento ilegal de campanhas por doadores secretos em troca de favores sempre foi generalizado na política brasileira: o presidente do principal partido da oposição, o PSDB de Fernando Henrique Cardoso, foi alvo da mesma acusação e teve de renunciar em meio ao mesmo escândalo. A compra de votos no Congresso não era novidade. Era sabido que Cardoso tinha molhado a mão de deputados do Amazonas para garantir a mudança constitucional que lhe permitiu concorrer a um segundo mandato. O legislativo brasileiro há muito vinha sendo um covil de venalidade e oportunismo. Ao fim do primeiro mandato de Lula, de um terço a dois quintos dos deputados no Congresso tinham mudado de partido[3]; até o final do segundo, mais de um quarto dos membros de ambas as Casas estavam indiciados ou enfrentando acusações[4]. Atualmente, deputados e senadores estão pressionando por salários de mais de 200 mil dólares por ano. Em 2002, Lula havia sido eleito com 61% dos votos populares, mas o PT tinha menos de um quinto dos assentos no Congresso, onde o governo teve de encontrar aliados para conseguir a maioria. Dirceu queria fazer um acordo com o maior partido de centro, o PMDB, mas isso significaria conceder ministérios importantes. Lula preferiu costurar uma colcha de retalhos com os partidos menores, cujo poder de barganha era mais fraco. Mas, naturalmente, eles esperavam alguma participação nos espólios também, e assim o mensalão — a propina mensal — foi arquitetado especialmente para eles.

Com relação ao dinheiro, a corrupção da qual o PT se beneficiou, e sobre a qual governou, foi, provavelmente, mais sistemática do que a de qualquer antecessor. Em termos absolutos, as eleições brasileiras perdem apenas para a dos americanos em custos, e proporcionalmente à renda nacional pode excedê‑los por uma larga margem. Em 1996, Clinton gastou 43 milhões de dólares para assumir a Casa Branca; em 1994, Cardoso gastou 41 milhões de dólares para garantir o Palácio do Planalto, em um país com um PIB per capita inferior a 1/6 dos Estados Unidos[5]. Ao contrário de Cardoso, que por duas vezes ganhou no primeiro turno como o candidato da situação, e comandou uma grande quantidade — no jargão brasileiro, “fisiológica” — de aliados e funcionários públicos no Congresso, Lula já havia sido derrotado três vezes quando concorreu novamente à presidência no final de 2002, sendo o seu partido tradicionalmente objeto da mais profunda desconfiança de todos os que contavam economicamente no país. Para superar essas dificuldades, recursos especiais se fizeram necessários, para os quais garantias especiais tiveram de ser dadas, no âmbito público e no privado[6]. E, do mesmo modo, com um pequeno grupo de deputados e um ainda menor grupo de aliados espontâneos na legislatura, o PT foi levado a subornar em maior escala para obter maiorias temporárias no Congresso. Talvez se possa falar em uma espécie de gratificação dos trabalhadores, em corrupção, mas também em combate à inflação — na necessidade de satisfazer o FMI, com um superávit primário excessivo para manter a economia no prumo, para extrair e distribuir dinheiro sujo a fim de obter cargos e exercer o poder. Esta seria ao menos a justificativa tomada pelos defensores do partido. Na prática, o atenuante mais típico seria apontar a probidade pessoal; em alguns casos, o histórico heroico daqueles encarregados dos desembolsos feitos em nome de fins organizacionais, e não individuais. Dirceu, o arquiteto do PT moderno, e estrategista da vitória de Lula, havia trabalhado escondido no país por anos depois de voltar clandestinamente do exílio em Cuba. Genoino foi um guerrilheiro na selva, preso e torturado pelos generais. Gushiken ainda vivia a vida modesta de um ex‑sindicalista. Eles agiram desinteressadamente, sem vantagens pessoais, pela causa.

Tais apelos não comoveram a mídia. Uniformemente hostil ao PT de qualquer forma, a imprensa brasileira passou a cobrir em grande escala o escândalo do mensalão, sem poupar nenhuma conjectura letal ou detalhe prejudicial. Seu alvo agora estava exposto. Não havia como negar que o PT sempre afirmara ser uma força política em um plano acima do pântano das práticas tradicionais, um inimigo sem medo da corrupção enraizada, em vez de um praticante obstinado dela. Logo, até mesmo a distinção entre a má conduta institucional e a degeneração individual foi desfeita de forma espetacular. A figura mais poderosa no governo era o ministro da Fazenda, Antonio Palocci, um prefeito do interior de São Paulo que tinha sido a inspiração por trás da “Carta aos brasileiros”, a carta de compromisso eleitoral de Lula ao empresariado, e o agente‑chave para as transações escusas do PT com bancos e construtoras durante a campanha. Ex‑médico, sem nenhuma habilidade especial em economia, seus laços confidenciais com os mais diversos fundos e sua ortodoxia rígida no cargo fizeram dele a garantia de negócios confidenciais no governo e um ídolo da imprensa financeira, no país e no exterior. Negócios obscuros em seu feudo municipal de Ribeirão Preto vinham sendo alvo de boatos havia tempos, embora pudessem ser minimizados como apenas uma forma de reabastecer os cofres do partido. Mas, no início de 2006, veio à tona que uma mansão à beira do lago em Brasília havia sido alugada por um de seus assessores de Ribeirão Preto. Lá, em cenas de Buñuel, as características doentias do ministro da Fazenda — ele se parece com um punguista de alguma pintura do submundo seiscentista — foram vislumbradas numa limusine que adentrava a mansão, onde os quartos eram mobiliados apenas com camas e uma mesa para as bebidas e o dinheiro. Na mansão entravam e saíam discretamente com o ministro lobistas e conhecidos, que desfrutavam de prostitutas e festas e trocavam informações e favores. Quando a notícia desse bordel foi publicada, os céticos disseram que não havia razão para surpresa, pois a própria capital não passava de uma versão ampliada do mesmo bordel. Palocci não estava em posição de assumir essa linha de defesa, e fez tentativas desesperadas para abafar o caso. Lula também, comparando‑o efusivamente a Ronaldinho, como “a estrela que o time não pode perder”[7], tentou por todos os meios salvá‑lo, em vão. Com sua queda, na primavera de 2006, um dos principais políticos da presidência conseguiu se livrar de todas as acusações.

O alvoroço sobre esses escândalos na mídia foi ensurdecedor. No Congresso, a oposição pressionou pela instalação de uma CPI atrás da outra. Líderes do PSDB começaram a falar no impeachment de Lula, por cumplicidade na corrupção de seu séquito. Sentindo‑se encurralado por essa bateria de ataques, que ele comparou aos ataques que levaram Getúlio Vargas ao suicídio no Palácio Presidencial, em 1954, Lula considerou apelar para o povo nas ruas, se seus inimigos persistissem na tentativa de depô‑lo. Na realidade, o risco disso era muito pequeno, uma vez que tanto Cardoso como Serra, prefeito do PSDB de São Paulo, derrotado por Lula em 2002, mas com a esperança de se tornar novamente o candidato presidencial de seu partido naquele ano, decidiram que seria melhor deixar um candidato gravemente ferido no cargo do que correr o risco de que surgisse um adversário forte e intransigente caso ele fosse expulso.

Raramente um cálculo político foi tão infeliz. Sitiado na mídia e severamente criticado em seu mandato, Lula pôde contar com duas reservas de emergência que não apenas salvaram sua posição, mas a transformaram. O primeiro foi a volta do crescimento econômico sustentado. Depois de um período considerado como a pior estagnação do século — um crescimento médio anual de 1,6% na década de 1990, aproximando‑se de não mais de 2,3% em oito anos de FHC —, o PIB chegou ao patamar de 4,3% de 2004 até 2006. O salto se deveu essencialmente à boa sorte no exterior. Esses foram os anos em que a demanda chinesa por duas das exportações mais valiosas do Brasil, soja e minério de ferro, decolaram, em meio a um aumento exorbitante no preço das commodities. Nos EUA, onde as taxas de juros eram mantidas artificialmente baixas por parte do FED, para impedir que a bolha financeira nos Estados Unidos estourasse, o “Greenspan Put” criou um fluxo de importações de capital barato disponível para o Brasil. À medida que os negócios e os empregos melhoraram, o clima no país mudou. Poucos eleitores estavam dispostos a reclamar das reivindicações oficiais de crédito para o desenvolvimento. Além disso, com a recuperação, o Estado estava agora recolhendo receitas maiores. Isso se tornaria um ponto decisivo para outro trunfo do governo.

Desde o início, Lula havia se comprometido a ajudar os pobres, de onde ele viera. Um acordo com os ricos e poderosos seria necessário, mas a miséria tinha que ser tratada de modo mais sério do que no passado. Sua primeira tentativa, o programa Fome Zero, para garantir o sustento mínimo de cada brasileiro, foi um fiasco dada a sua má administração. Em seu segundo ano, no entanto, consolidando vários programas preexistentes e expandindo sua cobertura, Lula lançou o programa que está agora indelevelmente associado a ele, o Bolsa Família, um depósito mensal de dinheiro para as mães nos estratos de menor renda, desde que comprovado o compromisso de que elas estão enviando os filhos para a escola e acompanhando a saúde deles. Os pagamentos são muito baixos — atualmente na casa dos 12 dólares por criança, ou uma média de 35 dólares por mês —, mas eles são feitos diretamente pelo governo federal, impedindo a malversação local, e agora atingem mais de 12 milhões de domicílios, um quarto da população. O custo efetivo do programa é uma ninharia[8], mas seu impacto político tem sido enorme. Não apenas porque tem ajudado, ainda que modestamente, a reduzir a pobreza e a estimular a demanda nas regiões mais carentes do país. Mas também devido à mensagem simbólica contida no programa: a de que o Estado se preocupa com as condições de todos os brasileiros, não importa o quão miseráveis ou oprimidos, como cidadãos com direitos sociais em seu país. A identificação popular de Lula com essa mudança tornou‑se o mais inabalável de seus trunfos políticos. Materialmente, uma sucessão de aumentos substanciais do salário mínimo teria uma importância muito maior. Eles começaram na mesma época em que os escândalos de corrupção vieram à tona. Em 2005, um aumento em termos reais equivalente ao dobro do ano anterior foi decretado. No ano eleitoral de 2006, o aumento foi ainda maior[9]. Em 2010, o aumento cumulativo foi de 50%. Ainda inferior a 300 dólares por mês, permanecia bem abaixo do lucro de praticamente todo trabalhador num emprego formal. Mas, como as pensões são indexadas ao salário mínimo, seu aumento constante beneficiou pelo menos 18 milhões de pessoas diretamente. O Estatuto do Idoso, aprovado no governo Lula, consolidou os ganhos dos idosos[10]. Indiretamente, também incentivou os trabalhadores do setor informal, não cobertos pelos índices oficiais, que compõem a grande maioria — 80% — da força de trabalho brasileira a usar o mínimo como referência para melhorar o que eles poderiam ganhar de seus empregadores. O reforço desses efeitos foi a introdução do crédito consignado — empréstimos bancários para a compra da casa própria para aqueles que nunca possuíram conta bancária, com reembolso automaticamente deduzido do salário mensal ou pensões[11].

Juntos, transferências condicionais de dinheiro, salários mínimos mais elevados e a instituição de novas linhas de crédito engendraram não apenas um crescimento sustentado do consumo popular, mas também uma expansão do mercado interno que, finalmente, depois de uma longa seca, propiciou a criação de mais empregos. Combinados, o crescimento econômico mais rápido e a distribuição de renda mais ampla conseguiram a maior redução na pobreza na história brasileira. De acordo com algumas estimativas, o número de pobres caiu de cerca de 50 milhões para 30 milhões num espaço de seis anos, e o número de desamparados foi reduzido pela metade[12]. Metade dessa dramática transformação pode ser atribuída ao crescimento, a outra metade a programas sociais — financiados, é claro, pelas maiores receitas oriundas do crescimento. E esses programas não se limitavam a auxiliar a renda. Desde 2005, os gastos do governo com a educação triplicaram, e o número de estudantes universitários dobrou. Durante os anos 1990, o ensino superior no Brasil deixou de ser em grande parte uma função pública, com três quartos de todos os estudantes indo para universidades privadas que desfrutavam de isenção fiscal. Astutamente, essas instituições foram obrigadas, em troca da isenção, a oferecer vagas para estudantes de famílias pobres ou não brancas que de outra maneira nunca teriam a chance de ir além do ensino médio, mas que puderam contar com essas bolsas para ingressar no ensino superior. Apesar da má qualidade do ensino — muitas vezes sofrível —, a esperança de melhoria fez com que o programa, com cerca de 700 mil estudantes inscritos até o presente, fosse um grande sucesso popular, por vezes comparado ao efeito democratizador do G.I. Bill of Rights[13] nos Estados Unidos do pós‑guerra.

Em 2006, nem tudo isso havia sido realizado. Mas mais do que suficiente tinha sido feito para proteger Lula dos golpes desferidos por seus adversários. A opinião popular não era de todo indiferente à corrupção — no auge do mensalão, seus índices de popularidade caíram de modo acentuado. Mas, comparadas às melhorias consideráveis na qualidade de vida, as propinas não contavam muito. Na primavera, o jogo havia virado de tal maneira que Serra, observando as pesquisas de opinião, decidiu que ele não tinha chance contra Lula deixando que um rival desafortunado de seu partido fosse derrotado na eleição presidencial daquela primavera, quando Lula se distanciou dos outros candidatos com os mesmos 61% de quatro anos antes, no segundo turno. Dessa vez, porém, sua composição social era diferente. Insatisfeita com o mensalão, grande parte do eleitorado de classe média que havia apoiado Lula em 2002 o abandonou, enquanto os pobres e os idosos votaram nele em maior número do que antes[14]. Sua campanha também adotou um tom diferente. Quatro anos antes, quando seu objetivo tinha sido tranquilizar os eleitores indecisos, seus assessores tinham vendido a imagem de Lula como o defensor do “Paz e amor” para o país. Em 2006, o tom era menos meloso. Deixando de lado os lapsos de conduta do PT, dos quais, naturalmente, ele não tinha ciência, o presidente lançou um contra‑ataque agressivo às privatizações do governo anterior, que haviam enriquecido alguns à custa da nação, e que se podia esperar que continuariam caso seu oponente fosse eleito. Longe de qualquer continuidade, havia um abismo entre seu governo e o de Fernando Henrique Cardoso: nem uma única empresa havia sido privatizada no governo Lula. A alienação de bens públicos, muitas vezes sob condições tenebrosas, nunca foi popular no Brasil. O recado foi dado. Estimulado pelo sucesso socioeconômico e por uma vitória política ainda mais contundente, o segundo mandato de Lula foi muito mais confiante do que o primeiro. Agora, ele não era apenas o dono indiscutível da afeição popular, na condição de primeiro presidente a conseguir um modesto bem‑estar para uma grande parcela de seu povo, mas controlava de modo completo a sua própria administração.

Seus dois principais ministros tinham ido embora. Quanto a Palocci — para Lula, “mais do que um irmão” —, talvez ele se lamentasse pessoalmente, mas o ex‑ministro já não era necessário para acalmar os ânimos dos investidores estrangeiros. De Dirceu, um virtuose do cálculo político frio e das intrigas, ele nunca havia gostado e, de certa maneira, o temia. A eliminação de ambos o liberou para comandar sozinho em Brasília. Quando surgiu o primeiro teste, no meio do seu segundo mandato, Lula soube conduzi‑lo com segurança. Foi nesse momento que ele declarou que a quebra de Wall Street em 2008 pode ter sido um tsunami para os EUA, mas no Brasil ela estava mais para uma “marolinha”. A frase foi tratada pela imprensa como uma imprudente prova de ignorância econômica e de irresponsabilidade.

Mas ele fez jus às suas palavras. As medidas de contenção foram imediatas e eficazes. Apesar da queda na arrecadação fiscal, a distribuição de renda aumentava, as reservas foram reduzidas, o investimento público subiu, e o consumo doméstico foi amparado. Na superação da crise, as práticas bancárias locais ajudaram[15]. Controles rígidos, mantendo os multiplicadores da base monetária bem abaixo dos níveis dos EUA, e uma maior transparência deixaram os bancos brasileiros em melhor forma do que os dos EUA, protegendo o país do pior da crise financeira. Mas foi a política de Estado vigorosa e orquestrada que manteve a economia saudável. O otimismo de Lula era funcional: como lhes diziam para não ter medo, os brasileiros saíram às ruas e consumiram, e a demanda foi mantida. No segundo trimestre de 2009, o capital estrangeiro estava fluindo de volta para o país, e no final do ano a crise havia acabado. Com o segundo mandato de Lula se aproximando do fim, a economia apontava para um crescimento de mais de 7%, e a própria natureza parecia favorável a seu governo, com a descoberta de enormes jazidas de petróleo na costa.

A esses sucessos domésticos, poderíamos acrescentar os louros estrangeiros. A posição internacional do Brasil raramente, talvez nunca, correspondeu a seu tamanho ou importância potenciais. Fernando Henrique Cardoso tinha se associado com os Clinton e os Blair do norte, mas tais companhias apenas lhe desacreditaram como porta‑voz de menor calibre para as bobagens da terceira via. Diplomaticamente, a diretriz de seu governo foi a fidelidade aos Estados Unidos. Desde o início, Lula tomou outro rumo. Sem confrontar Washington, deu maior prioridade à integração regional, promovendo o Mercosul com os países vizinhos ao sul, e recusando a postura esnobe de Cuba e Venezuela com relação ao norte. A figura mais impressionante no gabinete de Lula, o ministro das Relações Exteriores Celso Amorim, logo passou a liderar uma frente de países mais pobres para impedir as tentativas euro‑americanas de impor mais acordos de “livre comércio” — livre para os EUA e a UE — por meio da OMC em Cancún. Como ele educadamente se expressou: “Cancún será lembrada como a conferência que assinalou o surgimento de um sistema de comércio multilateral menos autocrático”[16]. Se Washington e Bruxelas ainda não conseguiram, oito anos depois, impor sua vontade sobre o mundo menos desenvolvido na natimorta Conferência de Doha, o crédito se deve antes de tudo ao Brasil.

Em seu segundo mandato, Lula iria ainda mais longe para colocar seu país no cenário mundial. Até então ele fora um estadista cortejado em todas as regiões do mundo, que já não precisava se submeter, pelo menos exteriormente, às opiniões da “comunidade internacional”. Em parte, essa mudança se devia à importância crescente do Brasil como potência econômica[17]. Mas também era o reflexo de sua própria aura de governante mais popular — em ambos os sentidos do termo, político e social — de sua época. A consagração de nova posição que ele tinha conquistado para a sua nação veio com a formação do quarteto de potências do BRIC em 2009, reunindo os chefes de Estado do Brasil, Rússia, Índia e China na antiga Sverdlovsk, com uma proposta de moeda de reserva global. No ano seguinte, Lula recebeu a cúpula do BRIC no Brasil. Na teoria, as quatro maiores potências fora do império euro‑americano parecem representar, se não uma alternativa, ao menos uma área de atuação. No entanto, é notável que, embora seja o único dos quatro que não é uma grande potência militar, o Brasil é até agora o único a ter desafiado a vontade dos Estados Unidos sobre um assunto de importância estratégica — Lula não apenas reconheceu a Palestina como um Estado, como se recusou a integrar o bloqueio do Irã, chegando mesmo a convidar Ahmadinejad a visitar Brasília. Para o Brasil, fazer isso foi praticamente uma declaração de independência diplomática. Washington ficou furiosa, e a imprensa local ficou fora de si com essa quebra de solidariedade atlântica. Poucos eleitores se importaram. Sob Lula, o país emergiu como uma potência global. Ao final, sua vasta popularidade foi um reflexo não apenas das melhorias de ordem material, mas também de orgulho coletivo para o país.

Se esse é o relato patente desse governo, como ele deve ser interpretado historicamente? Três pontos de vista contrastantes permanecem insuperáveis no Brasil. Para Cardoso e seus seguidores, ainda dominantes na intelligentsia e na mídia, Lula encarna as tradições mais retrógradas do continente, seu governo sendo apenas outra variante do populismo demagógico de um líder carismático, que despreza tanto a democracia quanto a civilidade, comprando o favor das massas com caridade e bajulação. No Brasil, esse foi o legado desastroso de Vargas, um ditador que voltou ao poder pelo voto popular como o “pai dos pobres”, e cometeu um suicídio melodramático quando a face criminosa de seu regime foi exposta. Na Argentina, o reinado de Perón tinha sido ainda mais desastroso e corrupto. Não menos manipulador e autoritário, mas em pequena escala, o lulismo é — no veredicto de Cardoso — “uma espécie de subperonismo”[18]. O elemento de rancor partidário nessa descrição não é nenhum mistério; ter sido tão ofuscado na estima popular por Lula foi um duro golpe para seu antecessor. Mas, expresso de maneira mais moderada, a classificação básica não soa tão estranha assim, e pode ser ouvida tanto entre os que respeitam a memória de Vargas quanto entre aqueles que o detestam.

Historicamente, no entanto, as comparações com Vargas, para não falar de Perón, eram o alvo. As diferenças nas formas de governo entre eles e Lula são fundamentais. Não que os grandes adeptos do populismo no Brasil e na Argentina fossem tão parecidos assim. A retórica de Vargas era paternalista e sentimental, a de Perón, exaltada e agressiva, e sua relação com as massas era bem distinta. Vargas construiu seu poder incorporando trabalhadores recém‑urbanizados no sistema político, como beneficiários passivos de seus cuidados, com uma legislação trabalhista protecionista e uma sindicalização castrada de cima para baixo. Perón os galvanizou como combatentes ativos contra o poder oligárquico, com uma mobilização das energias do proletariado em uma militância sindical que sobreviveu a ele. Um apelou às imagens lacrimosas do “povo”, enquanto o outro conclamou a ira de los descamisados — os sans‑culottes locais, os sem camisa, em vez de calças.

O exercício de poder de Lula não envolveu nada disso. Sua ascensão foi baseada em um movimento sindical e um partido político muito mais moderno e democrático do que qualquer coisa que Vargas ou Perón jamais haviam imaginado. Mas, à época em que ele ganhou a presidência, na sua quarta tentativa, o PT tinha sido reduzido em grande parte a uma máquina eleitoral. Uma vez no poder, Lula não mobilizou e nem mesmo incorporou o eleitorado que o aclamara. Nenhuma conformação estrutural nova deu forma à vida popular. A marca de seu governo foi, pelo contrário, a da desmobilização. Os sindicatos organizavam mais de 30% da força de trabalho formal na década de 1980, quando Lula fez seu nome como o líder sindical mais talentoso. Hoje em dia, eles representam 17%. O declínio precedia seu período no cargo, mas não foi alterado por ele. Até mesmo a contribuição sindical, que remonta à legislação de cunho fascista do Estado Novo, cuja dedução e distribuição de cotas por parte do Estado foi vista pelo PT durante muito tempo, e com razão, como um mecanismo para destruir os alicerces do ativismo sindical, e cuja abolição foi uma das principais exigências do início dos anos 1980, foi deixada intocada. Por outro lado, tampouco as formas de clientelismo características do populismo clássico foram reproduzidas. O Bolsa Família é administrado de forma impessoal, livre dos sistemas capilares do clientelismo. O padrão da regra é bastante distinto.

A segunda interpretação aponta para um paralelo diferente. O cientista político André Singer, porta‑voz de Lula em seu primeiro mandato, mas uma mente independente e original, foi o pivô de uma análise surpreendente do Lulismo sobre a psicologia dos pobres brasileiros[19]. Eles são, argumenta Singer, um subproletariado que compreende quase a metade — 48% — da população, movido por duas emoções principais: a esperança de que o Estado possa moderar a desigualdade, e o medo de que os movimentos sociais possam gerar a desordem. Na leitura de Singer, a instabilidade é um fantasma para os pobres, seja lá qual for a forma que ela assuma — a luta armada, a inflação dos preços ou as ações da indústria. Enquanto a esquerda não compreendeu isso, a direita capturou seus votos para o conservadorismo. Em 1989, Lula venceu todos os demais segmentos do eleitorado, mas Collor, brandindo o perigo da anarquia, arrebatou os pobres e obteve uma vitória confortável. Em 1994 e 1998, o controle da inflação levado a cabo por Fernando Henrique Cardoso garantiu‑lhe uma margem ainda maior do voto popular. Em 2002, Lula finalmente entendeu que não eram apenas os construtores e os banqueiros que precisavam de garantias de que ele não faria nada excessivamente radical no poder, mas — e de modo ainda mais crucial — os vendedores ambulantes e moradores das favelas. Foi somente em 2006, no entanto, que uma completa reversão de alianças foi selada, a classe média o abandonou enquanto o subproletariado votou nele em massa como nunca antes. Quando concorreu pela primeira vez ao cargo em 1989, Lula teve 51,7% do eleitorado na próspera região Sul do país, e 29,5% no Nordeste esfomeado; em 2006, ele perdeu no Sul com 46,5%, e arrebanhou o Nordeste com 77,1% dos votos[20].

A ortodoxia econômica do primeiro mandato de Lula, e a menor, mas contínua cautela do seu segundo mandato eram, portanto, mais do que simples concessões ao capital. Ela respondia às necessidades dos pobres, que ao contrário dos trabalhadores no emprego formal, não podem se defender da inflação, e repudiam as greves ainda mais do que os ricos, como uma ameaça à vida cotidiana. Assim, vindo depois de FHC, Lula cortou a inflação ainda mais, mesmo quando se dedicava a estimular o consumo popular, tornando‑se o pioneiro da “nova via ideológica” com um projeto que unia a estabilidade de preços à expansão do mercado interno. Por isso, Singer sugere, ele demonstrou sua sensibilidade tanto ao temperamento das massas como à cultura política do país em geral, cada qual marcado a seu modo por uma longa tradição brasileira de evitar o conflito.

Vargas também, até ficar enfim sitiado, tinha incorporado essa característica. Lula pode, portanto, ser considerado de fato em certos aspectos — sua capacidade de lidar com as preocupações de capital e trabalho, de explorar as circunstâncias externas favoráveis em prol do desenvolvimento interno, de afirmar os interesses nacionais e, acima de tudo, de se conectar com as massas até então desarticuladas — um herdeiro de Vargas, oferecendo uma potente mistura de autoridade e proteção que o “pai dos pobres” havia conseguido outrora. Mas de maneira diferente, suas raízes populares, de imigrante pobre do Nordeste, e seu inegável compromisso democrático conferiram‑lhe uma legitimidade e credibilidade muito maiores como defensor do povo do que um fazendeiro rico do Sul, que deixara as massas rurais essencialmente intocadas em sua miséria, jamais poderia conseguir. Lula não se enxerga como um descendente de Vargas. O presidente com quem se identificava era Kubitschek, o construtor de Brasília, outro otimista que nunca tinha feito de bom grado um inimigo.

Para Singer, no entanto, a comparação com um governante muito mais famoso se impõe. Lula não teria se tornado o Roosevelt brasileiro? O golpe de gênio de FRR [Franklin Delano Roosevelt] foi transformar o cenário político com um pacote de reformas que acabou por elevar milhões de trabalhadores sob pressão e empregadores em apuros, para não falar daqueles que perderam o emprego em função da crise, à condição de ocupantes da classe média americana do pós‑guerra. Qualquer partido capaz de pôr em marcha ascendente uma mobilidade social em tal escala dominaria a cena por um longo tempo, assim como os democratas fizeram tão logo o New Deal foi instaurado, embora, com o passar do tempo, a oposição se ajustasse à mudança e voltasse a competir no mesmo plano, como Eisenhower faria em 1952. Governando sob mudanças comparáveis, as vitórias de Lula em 2002 e 2006 podem ser mapeadas com uma semelhança extraordinária às vitórias de Roosevelt em 1932 e 1936: primeiro, a grande maioria; depois em uma avalanche, as classes populares se voltaram em massa para o presidente enquanto as classes respeitáveis se voltaram contra ele. Assim, seria possível prever então um ciclo político brasileiro igualmente longo, fundamentado na mesma dinâmica de ascensão social[21].

As comparações especulares com Roosevelt não são novidade no Brasil. Cardoso também gostava de comparar seu projeto com o da grande coalizão democrata arregimentada no norte. Lula pode ter se aproximado mais disso, mas os contrastes entre o New Deal e sua administração ainda assim são evidentes. As reformas sociais de Roosevelt foram introduzidas sob pressão de baixo para cima, em uma onda explosiva de greves e sindicalização. A força de trabalho organizada se tornou uma força formidável de 1934 em diante, que ele só podia controlar na medida em que a cortejava. Uma tal militância nunca sustentou ou desafiou Lula — as tentativas dos sem terra nesse sentido foram muito débeis, e o MST foi facilmente marginalizado por ele. Assim como Roosevelt enfrentou uma recessão profunda, que o New Deal nunca superou de fato, e foi salvo do fracasso apenas pelo início da Segunda Guerra Mundial, Lula aproveitou a onda do boom das commodities, em uma época de prosperidade crescente. Diferindo em sua sorte, eles diferem completamente também em estilo: o aristocrata que se regozijou com o ódio de seus inimigos e o operário que não queria nada dificilmente poderiam formar um contraste mais acentuado. Embora o principal resultado de seus governos tenha sido o mesmo, parece não haver quase nenhuma relação imediata entre suas causas e efeitos.

Contudo poderia haver certa semelhança em um ponto. A intensidade da animosidade contra Roosevelt, em círculos conservadores, até a deflagração da guerra estava fora de proporção em relação às políticas reais de sua administração. Ao que tudo indica, a mesma anomalia se repetiu no Brasil, onde a aversão de Lula ao conflito não era recíproca. Qualquer um cujas impressões de seu governo viessem da imprensa econômica internacional teria um choque ao deparar com o tratamento dado a Lula na mídia brasileira. Praticamente desde o início o Economist e o Financial Times ronronaram satisfeitos com as políticas pró‑mercado e a concepção construtiva da presidência de Lula, frequentemente contrastada com a demagogia e a irresponsabilidade do regime de Chávez na Venezuela: nenhum elogio era demasiado para o estadista que colocara o Brasil no curso inabalável da estabilidade e da prosperidade capitalistas. O leitor da Folha ou do Estadão, para não falar da revista Veja, estava vivendo em um mundo diferente. Normalmente, em suas colunas, o Brasil estava sendo mal governado por um grosseiro aspirante a caudilho, sem a menor compreensão dos princípios econômicos ou respeito pelas liberdades civis, uma ameaça permanente à democracia e à propriedade privada.

A dose de veneno dirigida a Lula tinha pouca ou nenhuma relação com qualquer coisa que ele estivesse fazendo de fato. Por trás disso, havia outras queixas, mais profundas. Para a mídia, a popularidade de Lula significou uma perda de poder. Tradicionalmente, desde o fim do governo militar, na prática, eram os donos da imprensa e da televisão que selecionavam os candidatos e determinavam o resultado das eleições. Se o caso mais célebre foi o apoio dado a Collor pelo império da rede Globo, a coroação de Cardoso pela imprensa, antes mesmo de ele ter lançado sua candidatura, não havia sido menos impressionante. O relacionamento direto de Lula com as massas interrompeu esse ciclo, minando o papel da mídia na formação do cenário político. Pela primeira vez, um governante não dependia dos proprietários da mídia, daí o rancor da parte deles. A ferocidade das campanhas que se seguiram contra Lula não se sustentaria, no entanto, sem um público que lhe fosse receptivo. Esse público se encontrava nas classes médias tradicionais do país, principalmente, mas não exclusivamente, nas grandes cidades, sobretudo em São Paulo. A razão para a hostilidade direcionada a Lula por esse estrato social não foi a perda de poder efetivo, algo que essa classe média nunca teve, mas de status. Não apenas o presidente era agora um ex‑operário sem instrução, cuja gramática surrada já era lendária, mas sob seu governo empregadas domésticas, porteiros e trabalhadores braçais, de fato praticamente toda extração da ralé, estavam agora adquirindo bens de consumo até então privilégio dos instruídos, e mesmo adquirindo orgulho em seu dia a dia. Para boa parte da classe média, tudo isso os irritava profundamente: a ascensão de sindicalistas e funcionários significava que eles estavam sendo rebaixados. O resultado tem sido um surto agudo de “demofobia”, como o colunista Élio Gaspari, um crítico enérgico dessa tendência, apelidou a reação[22]. Juntos, a mistura de humilhação política entre os proprietários dos meios de comunicação e editores e o ressentimento social entre os leitores resultaram numa quase sempre bizarra ladainha acrimoniosa de antilulismo, estranha à qualquer senso objetivo de interesse de classe.

Pois, em vez de fazer qualquer dano aos proprietários (ou credenciados), este foi um governo que os beneficiou bastante. Nunca o capital prosperou tanto como no governo Lula. Basta mencionar o mercado de ações. Entre 2002 e 2010, a Bovespa superou todas as outras bolsas de valores do mundo, subindo vertiginosos 523%[23], representando agora o terceiro maior complexo de mercado de futuros, commodities e títulos do mundo. Esses gigantescos lucros especulativos foram revertidos para uma burguesia moderna, habituada a jogar com o preço das ações. Para a classe média, setor mais numeroso e avesso ao risco, as altíssimas taxas de juros geraram rendimentos mais que satisfatórios nas cadernetas de poupança. A distribuição de renda dobrou desde a década de 1980 e os pagamentos da dívida pública triplicaram. Gastos com o Bolsa Família totalizaram apenas 0,5% do PIB. Rendimentos oriundos da dívida pública chegaram à enorme cifra dos 6‑7%24. A receita fiscal no Brasil é superior à da maioria dos outros países em desenvolvimento, na faixa dos 34% do PIB, principalmente por causa dos compromissos sociais instituídos na Constituição de 1988, ponto alto da democratização do país, quando o PT era ainda uma força radical em crescimento. Mas os impostos continuaram incrivelmente retrógrados. Aqueles que vivem com menos de dois salários mínimos perdem metade de sua renda para o Tesouro, aqueles com mais de trinta perdem um quarto[25]. No campo, o desmatamento de vastas áreas para o estabelecimento do agronegócio moderno continuou em ritmo acelerado sob o governo Lula, e deixou a concentração latifundiária ainda maior do que era há meio século[26]. O mercado imobiliário urbano seguiu na mesma direção.

Os relatórios oficiais, apoiados em muita análise estatística e endossados por agências favoráveis e jornalistas estrangeiros, afirmam não apenas uma enorme redução da pobreza no Brasil nesses anos — sobre a qual não resta absolutamente nenhuma dúvida —, mas uma diminuição significativa da desigualdade, com o índice Gini caindo de astronômicos 0,58 no início do mandato de Lula para meros 0,538 no final[27]. Segundo tais estimativas, da virada de 2005 em diante, os rendimentos da décima parte mais pobre da população parece ter crescido quase o dobro da taxa dos que estão na parte superior da pirâmide. E o melhor de tudo: cerca de 25 milhões de pessoas passaram à categoria dos brasileiros de classe média, daí em diante representando a maioria da nação[28]. Para muitos analistas, nacionais e estrangeiros, considerado isoladamente, esse foi o desenvolvimento mais promissor do governo de Lula. É a pièce de résistance ideológica de relatos elogiosos como o dos propagandistas entusiastas como o editor da seção América Latina da Economist, Michael Reid, ávido por sustentar que a nova classe média no Brasil é o farol de uma democracia capitalista estável, em meio a uma “batalha pela alma” de um “continente esquecido” contra agitadores perigosos e extremistas[29]. Boa parte dessa aclamação se baseia em um artifício estatístico, segundo o qual qualquer pessoa com uma renda de no máximo 7 mil dólares por ano — paupérrimo em qualquer lugar — é classificada como pertencendo à “classe média”, enquanto de acordo com o mesmo esquema a classe mais alta — a superelite da sociedade brasileira, abrangendo apenas 2% da população — tem o dobro da média da renda per capita da população mundial30. Marcio Pochmann, diretor do principal instituto de pesquisa de economia aplicada do Brasil, observou de modo incisivo que uma descrição mais precisa da tão incensada nova classe média seria apenas uma classe de “trabalhadores pobres”[31].

Mais genericamente, a crença de que a desigualdade no Brasil tem diminuído significativamente só pode ser recebida com ceticismo, já que não apenas se baseia em dados de renda nominal que — de acordo com as regras estatísticas de praxe — excluem os casos isolados na parte superior da cauda, ou seja, o super‑rico, mas de modo ainda mais fundamental, ignora a supervalorização e o ocultamento de ganhos financeiros no estrato mais alto da sociedade. Como o próprio estudo de declínio da desigualdade na América Latina observa nas pesquisas em domicílio: “Os rendimentos vinculados à propriedade são flagrantemente subestimados — se os altos rendimentos ignorados pelas pesquisas experimentarem um aumento relativo grande o suficiente, então a verdadeira dinâmica da desigualdade total pode exibir uma tendência ao crescimento, mesmo quando baseado em estimativas de pesquisas que mostrem um resultado oposto”32. Assim, no Brasil estima‑se que entre 10 mil e 15 mil famílias recebem a parte do leão dos 120 bilhões de dólares de pagamentos anuais da dívida pública (o custo do Bolsa Família é de 6 a 9 bilhões de dólares), enquanto os presidentes executivos em São Paulo ganham mais do que ganhariam em Nova York, Londres ou Hong Kong33. A explosão do mercado de ações por si só já deveria ser uma advertência suficiente a qualquer ingenuidade desse tipo. Os ricos estão bem cientes do lado que seu pão recebeu manteiga. Ao contrário dos “monarquistas econômicos” atacados por Roosevelt, que detestavam o New Deal, a maior parte dos financistas e empresários brasileiros tem sido apoiadora aguerrida do governo Lula. O capital não só tem sido mais lúcido sobre ele do que a verdadeira classe média, como se sente mais confortável com ele do que em qualquer governo anterior. Logicamente, uma vez que os lucros nunca foram tão altos.

Uma terceira interpretação do Lulismo deve se fundamentar no cerne de uma análise realista de seu sistema de governo. Em uma série de artigos iconoclastas, o sociólogo Chico de Oliveira desenvolveu uma visão em praticamente todos os pontos antitética à de André Singer, com quem permanece em bons termos, apesar de suas diferenças políticas — como um dos fundadores históricos do PT, apesar de ter abandonado o partido, desgostoso, logo depois que Singer ingressou no governo. Oliveira não contesta a caracterização feita por seu amigo da psicologia dos pobres, nem as melhorias obtidas por estes levadas a cabo por Lula. O subproletariado é como Singer o descreve: sem ressentimento dos ricos, satisfeito com a mitigação modesta e gradual de seu padrão de vida. Mas seu relato se concentra muito mais na relação entre Lula e a massa de seu eleitorado. Faltam dois parâmetros fundamentais para a compreensão do lulismo. O primeiro deles é o momento na história mundial do capital em que ele chegou ao poder[34]. A globalização eliminou a possibilidade de um projeto inclusivo de desenvolvimento nacional, do tipo há tempos buscado pelo Brasil. A terceira revolução industrial, baseada em avanços moleculares e digitais que apagam as fronteiras entre ciência e tecnologia, exige investimentos em pesquisa e impõe patentes que não permitem nenhuma transferência imediata de seus resultados para a periferia do sistema — e menos ainda em um país como o Brasil, onde o investimento, mesmo no auge do desenvolvimentismo de Kubitschek na década de 1950, nunca superou meros 22% do PIB e os investimentos em pesquisa e desenvolvimento permanecem ainda hoje irrisórios.

Assim, em vez de um maior avanço industrial, as consequências para o Brasil da mais recente onda da revolução tecnológica tem sido a migração da acumulação das fábricas para as transações financeiras e a extração de recursos naturais, com um crescimento muito rápido do setor bancário, onde os lucros são maiores, e da mineração e do agronegócio para a exportação. A primeira é uma involução, desviando o investimento da produção; o último, uma regressão, trazendo o Brasil de volta aos ciclos anteriores de dependência de produtos primários para o crescimento. Mas, para chegar a um acordo com o capital, foi a dinâmica desses setores que o lulismo teve de ajustar. Eis aqui o segundo parâmetro. O resultado disso seria transformar as estruturas a partir das quais o lulismo surgiu — o partido e os sindicatos, que depois de 2002 se transformaram no aparato de poder sobre o qual ele se fundamentava. A liderança da CUT, a principal central dos trabalhadores, foi encarregada do maior fundo de pensão do país. Os quadros do PT colonizaram a administração federal, sobre a qual o presidente brasileiro detém o direito de nomeação sobre mais de 20 mil empregos bem pagos, muito mais do que o empreguismo já permitiu a qualquer executivo na América do Norte. Então, completamente desconectado da classe trabalhadora, esse estrato foi inexoravelmente sugado para dentro do vórtice da financeirização que engole indistintamente o mercado e a burocracia. Sindicalistas se tornaram os administradores de algumas das maiores concentrações de capital do país, cenário de lutas ferozes pelo controle ou expansão entre predadores concorrentes. Militantes se transformaram em funcionários desfrutando, ou abusando, das vantagens que seus cargos lhes ofereciam.

À medida que uma nova lógica de acumulação se interligava com uma nova incrustação de poder, uma camada social híbrida se formou — Oliveira faria uma comparação curiosa entre essa camada e um ornitorrinco, como uma variante do reino animal —, cujo habitat natural seria a corrupção. A base eleitoral de Lula viria a se apoiar nos pobres não organizados da economia informal, e ele não poderia ser censurado por isso, ou no neopopulismo de seu relacionamento com eles, inevitável também para Chávez ou Kirchner. Mas entre o líder e as massas encontrava‑se um mecanismo de governo que havia se deformado. Ausente no relato de Singer estava uma percepção desse lado obscuro do lulismo. O que ele tinha conseguido era uma espécie de hegemonia às avessas[35]. Se para Gramsci a hegemonia em uma ordem social capitalista era a ascendência moral dos proprietários sobre as classes trabalhadoras, garantindo o consentimento dos dominados à sua própria dominação, no lulismo, os dominados haviam invertido a fórmula, obtendo o consentimento dos dominadores para sua liderança da sociedade, apenas para ratificarem as estruturas de sua própria exploração. A analogia mais apropriada não seria os Estados Unidos do New Deal, mas a África do Sul de Mandela e Mbeki, onde as iniquidades do apartheid foram derrubadas, e os donos da sociedade eram negros, mas o domínio do capital e suas misérias continuaram tão implacáveis como sempre. O destino dos pobres no Brasil fora uma espécie de apartheid, e Lula deu um fim a isso. Mas o progresso equitativo ou inclusivo continuaria fora de alcance.

Para muitos, mesmo aqueles mais próximos da perspectiva política de Oliveira, essa imagem é exagerada, como se o lado obscuro do lulismo, em si mesmo difícil de ser negado, tivesse em sua própria representação desse fenômeno sofrido um eclipse total. Como isso tem sido percebido no próprio PT? Praticamente, sem nenhuma resposta. Em parte, como se diz com frequência, Oliveira é tão querido e respeitado pessoalmente, que ninguém — salvo Delúbio e Dirceu, que o processaram por difamação, antes de serem indiciados — quer entrar em disputas com ele. A cordialidade tão brasileira. Mas então o que dizer da análise muito mais favorável de Singer? Ela também não suscitou praticamente nenhuma reação. Transmutado em uma máquina de votos, o PT manteve a maioria de seus militantes e aumentou sua gigantesca quantidade de membros — afirma‑se que atualmente esteja na casa de 1,2 milhão de membros, dos quais 300 mil votaram em sua última eleição interna. Ao longo do tempo, sua composição social mudou com seu eleitorado, que se transferiu, se não no mesmo ritmo (o partido obteve apenas 17% dos votos, seu índice mais elevado, para a Câmara dos Deputados em 2010), na mesma direção da popularidade de Lula, com seu apoio minguando na classe média e se elevando entre os pobres[36]. Mas nesse processo ele acabou perdendo a ala intelectual, e se encontra, em linhas gerais, vazio de ideias. Quando o grupo surgiu na virada da década de 1980, a intelligentsia brasileira foi um fermento vital nos movimentos de massa contra o regime militar da época, e desempenhou um papel crucial na política que se seguiu à saída de cena dos militares. Uma década depois, quando Fernando Henrique Cardoso assumiu a presidência, a categoria se dividiu em dois campos radicalmente opostos — aqueles que apoiaram seu governo e aqueles que se opuseram a ele. O PT era o partido dos oponentes, aproveitando o talento de uma ampla gama dos intelectuais mais importantes do país. Passados dez anos, com Lula no poder, a desilusão havia se estabelecido. Faute de mieux, a maioria de suas antigas estrelas ainda votava no PT, para manter a direita de fora, mas o engajamento acabara. Ao que tudo indica, o partido não dava a isso a menor importância.

Teria isso mesmo importância? Na década de 1960, a cultura brasileira teve episódios brilhantes, não apenas antes, mas também durante o regime militar: o futebol ainda não havia sido expatriado, a bossa nova, o teatro experimental, o cinema novo, um marxismo nativo capaz de rivalizar qualquer outro na Europa — filosofia, sociologia, literatura, Kulturkritik. No entanto, no momento em que o país emergiu da ditadura, as duas forças que tinham transformado o cenário cultural do Norte já estavam remodelando‑o também no Brasil: de um lado, a academia moderna, com sua burocratização das carreiras e a especialização das áreas; de outro, a nova moda e a indústria do entretenimento, vendendo tudo o que lhe caísse nas mãos. Profissionalização, comercialização: nenhuma cultura escapou de seu jugo. Com elas, inevitavelmente, vem a despolitização. Mas a extensão dessa despolitização varia muito de uma sociedade para outra. Comparado ao Brasil de cinquenta ou trinta anos atrás, o declínio da energia política na vida cultural é palpável. Comparada à Europa, a gramática do imaginário ainda continua vividamente política.

Em parte, isso se deve mais à simples continuidade de pessoas e ideias de uma época anterior, mesmo num contexto universitário mais monótono, ainda que mais eficiente, do que ao passado. O decano da história literária brasileira Antonio Candido, a pedra de toque moral e intelectual da esquerda, ainda é uma presença aos 93 anos de idade. Na geração seguinte, Roberto Schwarz é o melhor crítico dialético em qualquer lugar do mundo desde Adorno; Chico Buarque, talvez único em sua versatilidade como autor de canções, peças de teatro e romances; Oliveira, a mente da sociologia mais original da América Latina; Emir Sader, um pensador político radical, de visão continental. Figuras mais jovens, como Singer ou Pochmann ainda são produtos da fase final da luta contra a ditadura. Metade estrangeiro, assoma a figura ímpar de Roberto Mangabeira Unger. Nas artes, formas explosivas continuam a ser produzidas, ainda que agora muito mais suscetíveis à neutralização ou à degradação do entretenimento — o romance de Paulo Lins, Cidade de Deus, reduzido a uma experiência cinematográfica pulp por um expert em publicidade para a TV; José Padilha, despencando das verdades amargas retratadas no documentário Ônibus 174 para filmes de ação de nível Gaumont. Mas a bocarra do mercado não é irresistível. A última granada literária, o romance escabroso Pornopopéia, de Reinaldo Moraes, que tem o mercado diretamente como seu alvo, pode ser de digestão mais difícil.

As mudanças de período encontraram seu barômetro no que é hoje a melhor publicação do país. A revista Piauí, mensal, foi lançada no outono de 2006, quando Lula seguia rumo a seu segundo mandato. Seu editor, Mario Sergio Conti, originalmente da esquerda trotskista, havia sido diretor da Veja, uma publicação semanal de grande circulação — equivalente no Brasil à L’Express ou Der Spiegel — nos anos 1990. Tendo se desligado dessa revista no fim da década, ele usou uma licença sabática negociada anteriormente para escrever um relato completo, visto por quem o viveu de dentro, de como a mídia brasileira primeiro impulsionou Collor à presidência em 1989, e depois o depôs em 1992 — tendo o próprio Conti publicado na Veja o grande furo que o derrubou. Notícias do Planalto, em sua enorme força narrativa, pintando um vasto panorama dos personagens, denso e detalhado, e de desenlace não menos dramático, pode ser lido como uma pesquisa histórica de Balzac. Não poupando nem os donos da mídia, nem os analistas e repórteres, ele quebrou o tabu mais fundamental da imprensa, respeitado nestas páginas, pois nenhum leitor razoável poderia esperar uma exposição, digamos, do funcionamento interno do Guardian: cão não come cão. Admitem‑se queixas retrospectivas de jornalistas sobre os donos da mídia, ocasionalmente. Mas uma galeria de retratos dos próprios jornalistas? Os sarcasmos de Belloc continuam proibidos. Antes do lançamento de Notícias do Planalto, o magnata Roberto Civita, chefe do império midiático ao qual a Veja pertence, e que desejava Conti de volta a suas baias, concordou com certa relutância em deixá‑lo experimentar um periódico mais ambicioso intelectualmente, dirigido a um número reduzido de leitores, sem acreditar que isso lhe daria algum dinheiro. Os preparativos para o projeto foram iniciados, mas quando Civita leu Notícias do Planalto mandou cancelar no mesmo instante.

Cinco anos mais tarde, Conti, então trabalhando como correspondente em Paris, conheceu através de amigos em comum o herdeiro de uma das maiores fortunas bancárias do Brasil, João Moreira Salles. Diretor de cinema de temperamento mais seletivo do que seu irmão mais velho e mais conhecido, Walter, autor de sucessos medianos de bilheteria, como Central do Brasil e Diários de motocicleta, o retrato que João fizera dos bastidores da campanha de Lula em 2002, Entreatos, é uma obra‑prima de ambiguidade que pode ser lida tanto como um tributo à vitalidade e à afabilidade do candidato como um trailer perturbador da corrosão do poder que estava a caminho. Moreira Salles, que também pensava em lançar uma revista, tinha ouvido falar da ideia de Conti, e discutindo sobre o assunto não só concordou em financiá‑lo como — num acordo incomum para o milionário proprietário de uma revista — também em trabalhar sob a direção de Conti. Ele insistiu apenas em que a revista fosse editada no Rio, para contrabalançar a concentração excessiva do meio intelectual em São Paulo, já que a capital se encontrava no interior. A revista que surgiu desse acordo é uma publicação em grande estilo, vista às vezes como uma espécie de New Yorker tropical. Mas, embora certamente inteligente o bastante, ela difere não só no projeto gráfico, impressa em papel fosco, em grande formato, mas também no espírito, como seu título indica. Piauí, um dos estados mais pobres do Nordeste, é sinônimo do provincianismo retrógrado, escolhido por ser a antítese irônica de Manhattan. Fazendo jus à falta de consciência da sua reputação, o governador piauiense logo visitou a revista acompanhado de uma comitiva substancial, e numa cena tipicamente brasileira agradeceu efusivamente os editores por terem conferido uma distinção tão merecida.

Sob o verniz de cosmopolitismo que ainda afeta, o que a New Yorker oferece hoje é principalmente um conformismo lacônico. A Piauí é mais mordaz e indefinível. Basta comparar o retrato efusivo do governante da América do Norte oferecido pelo editor da primeira (Introito: “Isto é como tudo começou, a história que mudou a América…”; “Obama, que curvara a cabeça em prece, abriu um largo sorriso... E três vezes todos nós dissemos amém”[37]) com a cobertura letal da elite do Brasil da última. A Piauí transformou o perfil factual, cara de pau, em uma arte muito mais prejudicial aos seus alvos do que a difamação jamais poderia ser. Cardoso, Dirceu e Serra estão entre as suas vítimas, assim como o reptiliano ministro da Justiça de Lula, Márcio Tomaz Bastos, Dilma, a vice‑presidente, e Michel Temer38. No mesmo tom impassível, a revista trouxe à tona alguns dos episódios e recessos mais horrorosos da vida pública: rixas financeiras, falcatruas no Congresso e aberrações legais.

Duas revelações se destacam como gravuras plácidas da equidade e da justiça brasileiras. Em uma obra de arte em miniatura, Moreira Salles detalhou o destino do caseiro que viu Palocci entrar em seu bordel à beira do lago, em Brasília[39]. Com 24 anos de idade, do Piauí e ganhando 50 dólares por semana, o caseiro teve sua conta bancária devassada pelo presidente da Caixa Econômica Federal, um certo Jorge Mattoso, que acabara de sair de uma reunião no Palácio Presidencial, em busca de evidências de que o rapaz tinha sido pago pela oposição para testemunhar. A violação do sigilo bancário é crime no Brasil. Uma hora depois, Mattoso entregou os extratos bancários do rapaz pessoalmente a Palocci, em sua residência, mostrando que 10 mil dólares tinham sido depositados na conta do rapaz. Palocci ordenou a Polícia Federal, que no momento o mantinha a sete chaves, que investigasse o rapaz por suspeita de suborno e falso testemunho. Quando se soube que o dinheiro havia sido depositado pelo pai do rapaz, o proprietário de uma empresa de ônibus que até então tinha se recusado a reconhecê‑lo, para afastar qualquer chance de um processo de paternidade, ele teve de ser liberado, e a polícia indiciou criminalmente Palocci e Mattoso. Palocci foi obrigado a se demitir de seu cargo de ministro, mas o procurador‑geral da República reduziu as acusações contra ele e quatro anos depois o Supremo o absolveu por cinco votos a quatro. Hoje, esse sujeito desprezível se encontra novamente no poder, agora como chefe de gabinete da atual presidente. O rapaz que ele tentou incriminar nunca mais conseguiu um emprego na cidade.

O que dizer do Supremo Tribunal Federal que o absolveu? Daumier teria grande dificuldade em retratá‑lo. Supostamente preocupado apenas com questões de natureza constitucional, ele lida — se é que podemos usar a palavra — com cerca de 120 mil casos por ano, ou trinta por dia para cada membro da corte. Advogados negociam com juízes em particular, e ao receberem veredictos favoráveis, são conhecidos por — à vista de todos — se abraçarem e providenciarem jantares regados a vinho para os juízes responsáveis por esses veredictos. Dos onze membros atuais do Tribunal, oito deles nomeados por Lula, dois foram condenados por crimes em tribunais comuns. Um deles, nomeado por Collor, seu primo, entrou para a história jurídica ao garantir imunidade a um acusado antes de seu julgamento, mas foi salvo da expulsão por seus pares para “preservar a honra da corte”. Outro, amigo de Fernando Henrique Cardoso, apoiou o golpe militar de 1964, e não podia sequer se gabar de ter um diploma em Direito. Um terceiro, em um voto decisivo na absolvição de Palocci, foi agradecido pelo próprio presidente por assegurar a “governabilidade”. Eros Grau, recém‑aposentado, condenado certa feita por tráfico de influência, é o favorito de Lula; apelidado de “Cupido” pelos colegas e autor de um romance pornográfico de quinta categoria, tentou nomear um colega para a corte em troca de um voto para enterrar o mensalão[40].

Cenas como essas, que não são os vestígios de um antigo regime oligárquico, mas parte integrante da nova ordem democrática e popular, impedem qualquer complacência com as perspectivas futuras, sem sua completa anulação. A criminalidade política e judicial no Brasil, embora repulsiva, ainda é — como seus apologistas podem apontar — consideravelmente menor do que na Índia, China ou Rússia, as potências do BRIC, com as quais agora é praxe compará‑lo. E nem, como a eleição presidencial do ano passado demonstrou mais uma vez, é a corrupção, que não passou despercebida nas urnas e foi parcialmente responsável por ter havido um segundo turno — uma grande preocupação das massas. A vitória de Dilma Rousseff foi, certamente, por procuração, o maior triunfo eleitoral de Lula. Figura pouco conhecida da população até poucos meses antes, que nunca tinha se apresentado aos eleitores ou possuía qualquer traço carismático, Dilma obteve nas urnas, tão logo foi escolhida por ele, uma pontuação muito próxima à de Lula, com uma maioria retumbante de 56% no segundo turno: 3 milhões de votos a menos do que ele conseguira em 2006, 3 milhões a mais do que em 2002. No Congresso, onde o PT pela primeira vez se tornou o maior partido, e no Senado, onde também obteve grande crescimento, ela comanda uma maioria da qual o próprio Lula nunca desfrutou — o apoio de mais de dois terços da legislatura em cada casa.

Dilma deve sua ascensão ao vácuo na presidência deixado pelos escândalos que eliminaram Palocci e Dirceu como seus sucessores. Após a queda deles, ela contava com três vantagens sobre qualquer outro possível candidato. Ela não era um produto do PT, no qual ingressou apenas em 2000, e portanto sem nenhuma base no partido — do qual Lula, ao menos publicamente, manteve distância uma vez no Planalto —, não representava nenhuma ameaça para ele. Ela era competente em algo que ele não era, na administração: como ministra da Energia, ela havia assegurado que o país não sofresse mais os blackouts que tanto tinham prejudicado Cardoso em seu segundo mandato. Por fim, era uma mulher, em torno de quem seria muito mais fácil investi‑la com seu próprio carisma do que o teria sido com um homem. Um colega havia descrito o relacionamento entre eles, quando ela se tornou a chefe de gabinete, como não muito diferente do de uma relação entre pai e filha[41]. Na verdade, eles são contemporâneos — ela é apenas dois anos mais nova que Lula —, mas a campanha conjunta que eles fizeram em 2010 teria sido muito mais complicada com um candidato do sexo masculino.

Em suas trajetórias, para não falar do temperamento, os contrastes entre eles são mais evidentes. Dilma vem de uma família de classe média alta. Seu pai era um comunista búlgaro que emigrou para a América Latina nos anos 1930 e prosperou com imóveis em Belo Horizonte. Matriculada nas boas escolas locais, com aulas particulares de francês e piano em casa, ela tinha dezessete anos quando os militares tomaram o poder no Brasil. Aos dezenove anos, ela já estava na clandestinidade revolucionária, realizando ações armadas na cidade e em seus arredores. Mudando‑se para o Rio em 1968, Dilma se envolveu em um dos ataques mais famosos da época — a expropriação de um baú contendo 2,5 milhões de dólares da amante do mais corrupto de todos os governadores de São Paulo. Em 1970 ela foi pega em São Paulo, torturada e presa por três anos. Após sua saída, ela se mudou para Porto Alegre, onde seu companheiro na clandestinidade, agora seu marido, foi preso.

Quando a ditadura abrandou no final dos anos 1970, ela conseguiu um emprego no departamento de estatística do Rio Grande do Sul, reingressou na vida política se filiando ao partido liderado pelo principal rival de Lula à esquerda, na década de 1980, Leonel Brizola, e gradualmente foi subindo até se tornar secretária de Energia, Minas e Comunicações, nomeada por um governador do PT. Lá, Lula notou que ela era tecnicamente capaz, em 2002, e a trouxe para Brasília. Sendo, em seu histórico político, mais uma líder guerrilheira do que uma líder sindical, Dilma, embora bastante controlada, tem o temperamento mais explosivo do que o de Lula. Observando a forma como cada um deles lidava com as disputas do setor energético, um dos principais participantes comentou: “Ele observa como um espectador de um jogo de pingue‑pongue; o estilo dela é arremessar a raquete”[42]. Ninguém duvida de sua firmeza.

De suas convicções atuais, não podemos ter tanta certeza. Dilma ganhou destaque no governo Lula durante a fase mais radical de seu governo, portanto, na percepção neoliberal ela está associada aos perigos de um estatismo e nacionalismo insidiosos. Não há dúvida de que ela defenda vigorosamente os direitos de soberania do Estado brasileiro aos enormes depósitos submarinos de petróleo na costa do país, nos quais as multinacionais e o capital nacional estão de olho. Ela prometeu não apenas uma expansão dos programas habitacionais e de infraestrutura iniciados no governo Lula, mas também — um novo compromisso importante — a cobertura universal de saúde para a população. Em sua posse, desviou‑se do protocolo ao homenagear seus companheiros que lutaram contra a ditadura e pereceram na batalha contra ela. Mas ao restituir Palocci ao poder como chefe da Casa Civil, e substituir Amorim como ministro das Relações Exteriores por um emissário complacente com Washington, seu gabinete foi projetado para garantir os negócios e os Estados Unidos pouco têm a temer da nova administração[43]. Mantendo baixo o salário mínimo baixo e altas as taxas de juros, e prometendo controles mais rígidos sobre os gastos públicos, suas primeiras medidas não parecem diferentes das políticas ortodoxas dos primeiros anos de Lula no poder.

Poderia a mesma parábola, curvando‑se rumo à radicalização em uma fase subsequente, ser repetida? Ou o estoque de reformas disponíveis estaria esgotado? Por consenso, um crescimento constante do PIB em pelo menos 4,5% ao ano é necessário para estender as conquistas sociais do governo Lula. Embora para os padrões chineses ou indianos esta seja uma meta modesta, ela ultrapassa a média do desempenho brasileiro neste século. Apesar de exuberante até o momento, a economia é seguida de perto por três graves problemas subjacentes. Suas reservas de poupança continuam extremamente baixas, apenas 17% do produto nacional, menos da metade da Índia, e um terceiro do da China; assim, o investimento se encontra estagnado em menos de 20%, e os gastos em pesquisa e desenvolvimento em 1% do PIB[44]. As taxas de juros brasileiras, por outro lado — atualmente em mais de 11% — são há tempos as mais altas de qualquer grande economia. Concebidas para reduzir a inflação e atrair o capital estrangeiro necessário à complementação da poupança interna, essas taxas, combinadas com os ganhos de exportação e a flexibilização quantitativa dos EUA, têm impulsionado o real a alturas perigosas: duplicaram de valor em relação ao dólar no governo Lula.

Por fim, o comércio brasileiro está se tornando cada vez mais dependente do agronegócio e da mineração, onde se encontram as maiores concentrações de capital nacional, enquanto a indústria, cujo setor mais importante (o automobilístico) é controlado pelas multinacionais, recuou. Entre 2002 e 2009, a participação dos produtos manufaturados nas exportações brasileiras caiu de 55% para 44%, enquanto a das matérias‑primas subiu de 28% para 41%45. A China, responsável por grande parte da prosperidade dos anos de Lula — quando se tornou a maior parceira comercial do país, tendo comprado em 2009 dezoito vezes o valor em commodities que havia comprado do Brasil no início do século —, ameaça agora submergir o país com seus manufaturados de baixo custo, cuja importação disparou 60% no ano passado. Historicamente, muitos países têm alcançado um padrão de vida elevado sem uma industrialização em larga escala, mas são em geral países escassamente povoados por colonos com alto nível educacional — Austrália, Nova Zelândia, e Finlândia — que não apresentam em absoluto os índices de pobreza nem o perfil demográfico do Brasil. Contra isso pode‑se aduzir a vasta cornucópia de recursos naturais do Brasil — com uma quantidade de terras disponíveis equivalente à dos eua e da Rússia juntos, com recursos hídricos renováveis equivalentes aos de toda a Ásia, reservas de petróleo com uma das maiores ofertas públicas iniciais (ipo) da história e com uma impressionante lista de empresas estatais, onde elas não foram inibidas, a que o país deve suas indústrias de aço e de aeronaves, seus avanços na agricultura tropical e suas gigantescas reservas petrolíferas. As oportunidades para um crescimento mais rápido certamente não são menores do que seus obstáculos.

Que balanço da experiência brasileira posta em movimento no governo Lula, e ainda em seus desdobramentos, é possível neste momento? Encarado como um período na economia política do Brasil, ele pode ser considerado contíguo ao de Fernando Henrique Cardoso, um desenvolvimento dentro da mesma matriz46. Encarado como um processo social, por outro lado, marcou uma ruptura distinta. Entre as condições dessa mudança estavam as condições externas, extraordinariamente propícias. Foi uma época em que a América do Sul como um todo foi palco de uma guinada para a esquerda, o que a distinguiu de qualquer outra região do mundo47. Chávez chegou ao poder na Venezuela bem antes, Kirchner na Argentina, pouco depois,

e Lula no Brasil. No ano seguinte, Tabaré Vázquez conquistou o Uruguai para o Frente Amplio. Daí em diante, em sucessão, Bolívia, Equador e Paraguai elegeram os presidentes mais radicais de sua história. O que está por trás dessa exceção global são duas características distintivas da região. Sob a supervisão de Chicago e Harvard, foi aqui que o neoliberalismo foi introduzido pela primeira vez e a terapia de choque aplicada, por Pinochet no Chile e na Bolívia por Sanchez Losada, muito antes de partirem rumo ao norte, e as privatizações de Menem na Argentina superaram as da Rússia. Mas foi também aqui que surgiu a primeira revolta popular contra um pacote de medidas neoliberal, no Caracazo, que pôs um fim à velha ordem na Venezuela. Economicamente — a Venezuela é uma exceção, já que essas medidas nunca foram impostas com sucesso — os parâmetros do período neoliberal nunca voltaram ao nível anterior. Mas eles nunca foram populares, e seus arquitetos caíram em um descrédito político do qual suas contrapartes do norte, até hoje não afetados pela crise de 2008, escaparam. Aqui, entrou em cena outra particularidade da região. A América Latina é a única parte do mundo que produziu um século de revoltas radicais contra a ordem estabelecida, que remontam, numa sequência mais ou menos intacta, à Revolução Mexicana de 1910. Em diferentes períodos, elas assumiram formas distintas, mas seu ímpeto subjacente foi basicamente o mesmo, e, apesar de todo o tipo de repressão ou desvios, ainda precisam ser examinadas: as insurreições armadas em El Salvador e no Brasil nos anos 1920; a frente popular no Chile, o levante camponês no Peru na década de 1930; o jacobinismo militar na Argentina nos anos 1940; as milícias de trabalhadores na Bolívia, as desapropriações na Guatemala, a revolução em Cuba na década de 1950; guerrilhas da Colômbia ao Uruguai na década de 1960; a vitória nas urnas no Chile, e a das ruas na Nicarágua da década de 1970; guerras civis na América Central nos anos 1980; a derrubada da oligarquia na Venezuela da década de 1990. A colheita eleitoral do novo século é uma mutação oriunda do mesmo solo.

A geração que chegou ao poder neste período havia sobrevivido a dois tipos de derrota: pelas ditaduras militares que esmagaram a esquerda logo após a Revolução Cubana, e pelos sistemas de livre mercado que foram em parte o preço a ser pago, em parte o resultado da democratização. Os dois formaram um legado singular. Formas anteriores de radicalismo, político ou econômico, foram descartadas por seus herdeiros. Mas havia pouca adesão social de verdade aos regimes neoliberais para os quais os generais haviam preparado o terreno, e, quando o tempo deles se esgotou, os líderes seguintes respeitaram pragmaticamente as regras impostas, mas não conseguiram obliterar totalmente as memórias de um passado mais insurgente, e as lealdades que o acompanharam, e puderam lidar menos ainda com os eleitores excluídos da nova ordem. A Venezuela, que nunca viveu uma ditadura militar durante a maré alta da contrarrevolução continental, nem uma estabilização neoliberal em seu curso — as duas ausências estão intimamente ligadas —, foi a exceção, tendo Chávez operado em condições mais específicas.

O Brasil, por outro lado, pode ser visto como epítome do padrão geral. Pois, na maior parte de sua história, em razão da língua, de sua extensão e de sua geografia, o país permaneceu bastante isolado do resto da América Latina. Ainda em meados dos anos 1960, era mais provável que os intelectuais brasileiros tivessem passado algum tempo na França do que visitado qualquer país vizinho. As experiências comuns de trabalho clandestino, a prisão ou o exílio — sendo Cuba e México os principais refúgios —, tão logo as tiranias militares assumiram, mudaram esse cenário. Pela primeira vez, os brasileiros politicamente ativos estavam conectados por uma rede continental a seus correlatos nas Américas de língua espanhola. As solidariedades desse período continuam a povoar o cenário político de hoje entre os governos de esquerda, embalando o Brasil num ambiente de hospitalidade. Em uma dialética regional, as diferenças entre eles se deram com frequência em benefício mútuo, tendo Lula estendido um manto de amizade e proteção aos governos — da Bolívia, da Venezuela e do Equador — mais radicais que o seu, enquanto se beneficiava da opinião internacional na comparação favorável entre sua moderação e o extremismo daqueles.

Nesse mesmo período, o contexto internacional tem sido muito benigno para o Brasil como cenário regional. Por um lado, os Estados Unidos perderam sua concentração de poder como suserano continental ao declarar guerra contra o terrorismo no Oriente Médio e além. Com Iraque, Afeganistão, Iêmen, Paquistão e Egito nas linhas de frente da estratégia norte‑americana, pouca atenção foi dada ao hemisfério sul. Bush fez uma visita distraída a Brasília, e Obama outra, em março. Saudações efusivas serão dispensadas ao primeiro presidente mulato dos Estados Unidos, como os brasileiros o enxergam, e que tiveram seu próprio há muito tempo. Mas ninguém acha que a visita será muito mais do que cerimonial. Os mecanismos tradicionais de supervisão, ainda operantes nos tempos de fhc, estão enferrujados. Não apenas as expedições militares ao Oriente da última década, mas também a bolha financeira, que as precedera e as acompanhara, alteraram a relação entre os dois países em favor do Brasil. Uma vez que a economia americana tornou‑se dependente de injeções cada vez maiores de dinheiro barato — primeiro, taxas de juros muito baixas sob o governo de Clinton e Bush, e agora, na administração de Obama, a impressão de papel‑moeda —, o capital externo necessário para manter a economia brasileira em crescimento tornou‑se cada vez mais disponível a um custo cada vez menor. Se esse fluxo agora ameaça até mesmo sobrecarregar o real, isso é apenas mais um sinal perverso das mudanças em suas respectivas posições.

Para o Brasil, ainda mais decisiva foi a ascensão da China como potência econômica de compensação, o principal mercado para suas duas principais exportações, soja e minério de ferro, e o sustentáculo de sua balança comercial. O duradouro boom chinês afetou praticamente o mundo inteiro. Mas o Brasil é, indiscutivelmente, o país onde esse boom fez a maior diferença. Como os eua adernaram e a República Popular da China se dilatou, os ventos permitiram a passagem para uma nova direção social.

Seu resultado permanece, por enquanto, inconclusivo. Não há dúvida de que uma emancipação ocorreu. Mas aí poderia a história do Brasil fornecer uma analogia perturbadora? No fim do século XIX, a escravidão foi abolida no Brasil praticamente sem derramamento de sangue, ao contrário do massacre que acompanhou seu fim, e que nem foi intencional a princípio, nos Estados Unidos. Mas não foi apenas o preço em vidas que foi baixo. O custo material também foi baixo, pois a emancipação chegou muito tarde, quando a população escrava era muito pequena, e a economia escravagista já se encontrava num estágio avançado de declínio. Não foi apenas uma questão da elite; popular, o abolicionismo arrebatou muitos com uma iniciativa imaginativa em seu íntimo[48]. Mas, quando ela sobreveio, os donos de escravos não estavam de todo arruinados, e os escravos ganharam a liberdade legal sozinhos. Socialmente, os efeitos posteriores foram modestos: o principal deles foi o aumento da imigração branca vinda da Europa.