Entre 2006 e 2014, o lulismo conseguiu neutralizar o crescimento do conservadorismo popular, mas o preço a pagar por isso foi a desmobilização de suas bases sociais. Para que a história não se repita, é preciso maior audácia, não menos confronto.

Uma entrevista com

André Singer

Entrevistado por

Igor Peres

|

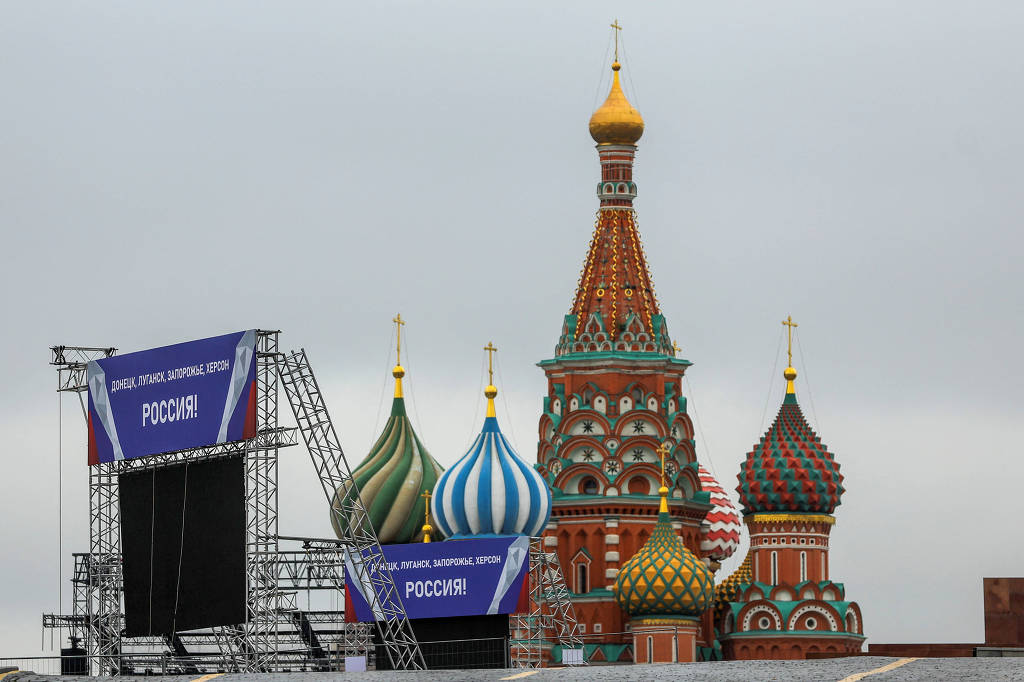

| No próximo domingo, 2 de outubro, acontecem as eleições gerais no Brasil, e Lula lidera as pesquisas. (Foto: Ricardo Stuckert vía @LulaOficial) |

No dia 2 de outubro serão realizadas as eleições presidenciais no Brasil. Embora Lula lidere todas as pesquisas, uma vitória nas urnas não se traduz automaticamente em vitória política ou social. Para isso, são necessárias transformações profundas, que só podem ser alcançadas com a mobilização popular. Porque se há algo que a história recente do Brasil mostra, é que sem uma força popular que respalde massivamente nas ruas, nenhuma mudança social progressiva pode ser sustentada ao longo do tempo.

Para pensar a fundo a disputa eleitoral fundamental que está por vir, entender o que está em jogo e poder situar a cojuntura atual do Brasil no processo mais longo dos últimos vinte anos, conversamos com André Singer, cientista político e professor da Universidade de São Paulo, autor de vários livros e porta-voz do primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

Igor Peres

Em Os sentidos do lulismo. Reforma gradual e pacto conservador (Companhia das Letras, 2012), são mencionados os resultados de uma investigação anterior sua sobre as eleições presidenciais de 1989 e 1994 no Brasil. Apresenta então a ideia da “questão setentrional”, definida como uma “estranha monstruosidade política onde os excluídos sustentam a sua própria exclusão”. Como argumentado ali, esse era o empecilho que a esquerda vinha encontrando ao tentar construir uma alternativa de poder no país.

Aliás, você menciona a esse respeito uma declaração do próprio Lula após o revés na disputa de 1989: "a verdade mais crua é que quem nos derrotou foram os setores menos favorecidos da sociedade". Gostaria que comentasse a ideia da “questão setentrional” e sua importância para a compreensão do lulismo.

André Singer

A ideia da questão setentrional tem a ver com o período anterior a 2006, quando foi possível identificar um bloco conservador que tinha forte base no Nordeste e no Norte do Brasil. Essa base é tão importante que permitiu à ditadura derrotar, com votos no Congresso, uma das maiores mobilizações de massa da história recente do país: a campanha pelas "Diretas Já", ocorrida em 1984. Como essa base conservadora foi gestada? Através de uma articulação entre oligarquias regionais e bases eleitorais. Quando falo da "questão setentrional" quero dizer isso. O lulismo transformará essa relação e produzirá uma novidade no processo político brasileiro ao criar uma base fixa no Nordeste.

Por outro lado, após as eleições presidenciais de 1989, Lula diz algo como "fomos derrotados pela periferia, não pelos ricos". Essa periferia também pode estar localizada em grandes cidades brasileiras da região sudeste, como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Acontece que as periferias das grandes cidades são formadas em certa medida por pessoas que vêm da região Nordeste.

Para entender, portanto, a questão setentrional, é fundamental a distinção que faço entre os pobres e as classes trabalhadoras. Os pobres fazem parte da classe trabalhadora, mas são uma fração —que chamei de subproletariado— desta última. Quando comecei a trabalhar a questão eleitoral, o que levantei foi que esse setor é vulnerável e carece do que poderíamos chamar de “cidadania trabalhista”. Essa fração da classe trabalhadora carece de direitos (estamos falando de cerca de metade da força de trabalho que nunca conseguiu se integrar totalmente ao mercado de trabalho).

O lulismo conseguiu começar a integrar parte desse contingente, que nos últimos anos voltou a crescer. Procurei caracterizar esse setor como um setor vulnerável e sugerir que essa vulnerabilidade o impede de participar da "luta de classes", como disse Paul Singer. Não é que você não possa fazer nada; mas, em condições normais, sua participação é difícil. Assim, me ocorreu pensar que essa condição é parte da explicação de por que uma parte da classe trabalhadora tende a não apoiar posições vinculadas aos sindicatos, por exemplo, tendendo a opções políticas que garantam a ordem. Isso é o que muda com a reeleição de Lula em 2006.

Igor Peres

É neste mesmo livro que a ideia de "Lulismo" ganha a estatura de um conceito. Ele nomeia o encontro entre uma ocasião adversa, marcada por denúncias de corrupção na arena legislativa nacional —que mais tarde se chamará Mensalão— e a decisão do Executivo nacional de adotar "políticas públicas para reduzir a pobreza e ativar o mercado interno sem confronto com o capital. Para explicar o que emerge desse encontro, você usa a categoria de "realinhamento eleitoral", movimento que acabaria por dar origem ao lulismo, em 2006. Você poderia reconstruir esse raciocínio?

André Singer

O lulismo é o corolário eleitoral de um programa prático que atende ao subproletariado. Acredito que este programa não foi concebido como tal, mas praticado. Em que consiste? É um programa de combate à pobreza. Não estou me referindo à distribuição de renda, que é um conceito mais complexo. Falo em reduzir a pobreza sem confrontar o capital.

A partir de 2004, já é perceptível a redução da pobreza, alcançada por meio do Programa Bolsa Família e do crédito consignado; em 2005, somou-se a essas duas iniciativas o aumento do salário mínimo. Esse programa prático teve muito sucesso, pois produziu um aumento no nível de consumo de parte da população que ganhava muito pouco, sustentando a situação econômica desse segmento em situação de baixo crescimento. Do meu ponto de vista, isso representou uma invenção. Foi algo que não foi planejado. Insisto, sem confrontar o capital: não foi feito em detrimento de certas diretrizes centrais do neoliberalismo (juros altos, baixos níveis de investimento público e uma estrutura cambial flutuante), e foi isso que permitiu que os dois governos de Lula se movessem dentro de um certa estabilidade. Não houve comoção social como se esperava e foi prenunciada por setores conservadores que diziam que o governo Lula seria um governo tumultuado.

O que chamo de "realinhamento eleitoral" ocorre em 2006 e é composto por dois elementos. O primeiro delas tem a ver com a mudança de posição dos mais pobres em relação a Lula, e o consequente surgimento do lulismo eleitoral. Ou seja, até 2002, o PT tinha um perfil eleitoral mais de classe média. A partir de 2006 houve uma mudança, e é justamente isso que interpreto a partir de uma ideia que vem da ciência política norte-americana, que busca pensar a transição de determinados setores do eleitorado de um bloco para outro. Se olharmos para os números, notamos que em termos de massa de votos, ambas as disputas presidenciais são semelhantes, o que muda é o perfil dos eleitores.

Os mais pobres passaram a votar em massa em Lula, principalmente no Nordeste (e continuam votando até hoje). Por sua vez, a classe média se voltou para o Partido da Social Democracia Brasileira (PSBD). É verdade que esta última sempre esteve relacionada à classe média, mas a classe média estava dividida. O Mensalão, que foi uma crise desencadeada por denúncias de corrupção relacionadas a suposta compra de votos na arena legislativa nacional, unificou a classe média contra o lulismo e contra o PT. Em suma, este foi o realinhamento que o lulismo deu à luz. Os mais pobres de um lado, a classe média do outro; é uma polarização social que persiste até hoje. Acredito que a hipótese do realinhamento sobreviveu até mesmo àquela grande mudança que a eleição de Bolsonaro representou em 2018.

Igor Peres

Em Os sentidos do lulismo você destaca a dificuldade do lulismo em passar de um "reformismo fraco" para um "reformismo forte". Analisa como o "sonho de Roosevelt" que surgiu como horizonte no segundo mandato de Lula está subordinado ao realismo da correlação de forças. E descreve também como a decisão de manter os antagonismos em equilíbrio e a arbitragem acabou sendo imposta como meio e fim de seu segundo mandato presidencial. Você poderia detalhar essa ideia?André Singer

A questão da passagem de um reformismo fraco para um reformismo forte me dá a oportunidade de fazer alguns ajustes que só a passagem do tempo permite. Ambos os livros — Os sentidos do lullismo. Reforma gradual e pacto conservador e (2012) e O lulismo em crise. Um quebra-cabeça do período Dilma (2011-2016) (2018)— foram escritos quentes, por assim dizer. Nesse sentido, e olhando para trás, eu diria que a segunda presidência de Lula é um mandato em que as grandes diretrizes neoliberais começam, de alguma forma, muito lentamente, a sofrer uma mudança. O investimento público, por exemplo, começa a descongelar. Era limitado e começa a se expandir. Há também algum tipo de contenção das taxas de juros e, além disso, uma pequena mudança em termos de política cambial.

São movimentos que apontam para uma política econômica mais próxima do desenvolvimentismo. Não se torna uma política econômica desenvolvimentista, mas visa a isso. Nesse sentido, acredito que o segundo termo seja diferente do primeiro. Entre outras mudanças importantes, destaco, por exemplo, a troca do primeiro ministro da Fazenda (que havia sido Antonio Palocci) por Guido Mantega. Agora, também é verdade que essa ainda é uma medida bastante homeopática, no sentido de preservar a premissa de não enfrentar o capital —que é o que garante a estabilidade política— mantendo um baixo nível de conflito, mesmo no segundo mandato de Lula.

Esta decisão é baseada em uma avaliação da correlação de forças em cada momento. Esta é uma questão decisiva, e devemos pensá-la de uma perspectiva objetiva e o menos ideológica possível. Como é medida a correlação de forças? Uma primeira maneira é olhar para a Câmara dos Deputados, que é uma expressão (um pouco distorcida, é verdade) do eleitorado de cada estado. Não é a única, mas é uma expressão significativa. O Congresso Nacional, tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado, retiraram, por exemplo, 30 bilhões de reais de investimentos na área da saúde (em valores da época) em 2007.

No Brasil temos o Sistema Único de Saúde (SUS) garantido pela Constituição de 1988, que é como se tivéssemos uma espécie de Sistema Único de Saúde, que na Inglaterra foi fruto de um forte reformismo após a Segunda Guerra Mundial. Mas na verdade isso nunca foi feito no Brasil. O sistema existe, mas não atende a todos e não o faz com a devida qualidade. Em 2007, uma enorme quantidade de investimento é retirada deste sistema. E por que o Congresso fez isso? Porque tem uma maioria conservadora. Poderia ter havido um processo social fora do Congresso? Sim, poderia, mas não houve. Seria preciso pensar em combinar ação institucional e mobilização social.

Igor Peres

Você dedica parte de O lulismo em crise à caracterização do primeiro mandato de quem sucedeu o ex-líder metalúrgico na presidência. Segundo o senhor, "[...] estimulada pelo capital político acumulado por Lula, Dilma levou a sério a ideia de acelerar o ritmo da iniciativa da presidente, dando lugar a uma política econômica desenvolvimentista". Gostaríamos que você resumisse o que você chama de o "ensaio desenvolvimentista" de Dilma.André Singer

A principal medida que caracteriza o ensaio desenvolvimentista é a redução acentuada da taxa de juros. A taxa de juros havia sido apontada pela esquerda brasileira, antes da chegada do PT ao governo em 2003, como o principal obstáculo ao crescimento (se esse diagnóstico estava correto ou incorreto não posso dizer, porque não sou economista, sou um cientista político e não pretendo ser economista... quando falo de economia é porque entendo que a economia está no centro da política e que a luta de classes está no centro da economia). Toda a esquerda brasileira havia identificado o problema da taxa de juros como fundamental para a questão da distribuição de renda. E faz sentido, pois estamos falando em mudar o perfil de distribuição de renda em um dos países mais desiguais do mundo. Para tanto, todos concordam que a economia tem que crescer, algo assim não se faz com uma economia em recessão.

Nessa linha, Dilma tomou a corajosa decisão de baixar drasticamente a taxa de juros no início de 2012. Ela conseguiu porque travou uma grande e importante luta para mudar os rumos do Banco Central, quando estava apenas começando seu mandato. Ela escolheu um presidente do Banco Central que não veio do mercado financeiro, mas da burocracia do Banco Central, que é bem diferente. Os bancos privados não gostaram da queda das taxas de juros. Com isso, desencadeou-se o que chamo de “guerra do spread”: o Estado baixa sua taxa, mas os bancos privados continuam praticando a sua. Dilma usou os bancos públicos para fazer os bancos privados baixarem as taxas de juros, argumentando que se os bancos privados não fizessem o mesmo, perderiam clientes. Os bancos privados foram forçados a reduzi-la. Isso significa lutar com o cerne do capitalismo, que é o financeiro.

A segunda medida consistia em tratar da questão cambial, que basicamente significava administrar as importações e facilitar as exportações, favorecendo as indústrias brasileiras. Houve uma desvalorização cambial em torno de 20%. Aqui há um debate entre os economistas: há quem diga que essa magnitude de desvalorização não foi suficiente, que com essa desvalorização não foi garantida a competitividade da indústria nacional. Seja como for, é preciso reconhecer que Dilma foi a única que fez isso. E fez isso para favorecer a indústria brasileira.

Se os industriais viram insuficiente a magnitude da desvalorização, por que não fizeram um movimento para apoiar a decisão da presidente? Por que eles não pressionaram por mais desvalorização? O que de fato aconteceu foi que enquanto Dilma tomava essas decisões em questões econômicas, os industriais, paradoxalmente, começaram a mudar de posição em relação ao seu governo. Ela fez tudo para favorecê-los, mas eles se opuseram a ela por razões que não são fáceis de entender. Esse processo, que se inicia em 2012, levará à queda de Dilma em 2016.

Por fim, alterou as regras relativas ao setor de energia elétrica, que era uma demanda dos empresários industriais, principalmente os das indústrias eletrointensivas. Com eletricidade cara, os produtos brasileiros perderam competitividade. Em seguida, houve uma mudança no regulamento que baixou as taxas, incluindo as taxas domésticas, em setembro de 2012.

Em suma, eu diria que essas são as três principais medidas do ensaio desenvolvimentista. Acrescento mais uma informação: há quem acredite que o investimento público feito naquela altura estava longe de ser suficiente. É verdade que em 2011 foi feito um corte nos investimentos públicos, mas penso que, embora a magnitude dos investimentos não tenha sido provavelmente a ideal, há elementos para caracterizar o período de 2011 a 2014 como um "ensaio desenvolvimentista". O governo Dilma foi um avanço em relação ao mandato anterior. É como se ela tivesse dito: “agora vamos pisar no acelerador”. Mas a decisão saiu cara, porque a reação do capital nacional e internacional foi violenta e, mais uma vez, não houve tentativas de mobilização dos trabalhadores para defender esse "ensaio".

Igor Peres

No meio do caminho desenvolvimentista havia uma pedra... Usando uma passagem de Tocqueville, para quem as grandes convulsões sociais eclodem “quando as coisas estão melhores”, em Os sentidos do lulismo prenunciava que o subproletariado começaria a ter suas próprias demandas. No entanto, ao analisar os protestos de 2013, você chega a conclusões diferentes sobre a composição social daqueles que saíram às ruas naquele momento. Gostaríamos que você voltasse à caracterização desse evento decisivo na história recente do BrasilAndré Singer

Junho de 2013 representa, como Marx disse em outro contexto, "relâmpagos em um céu sereno". Eu investiguei com base nos dados disponíveis e minha conclusão é que o subproletariado estava ausente das manifestações, que contaram principalmente com a participação dos setores médio e alto. O que aconteceu em 2013 foi uma espécie de transformismo, mas das ruas. Começou como um protesto de esquerda, honesto, de jovens, com uma visão interessante, muito mais radical que o lulismo, sem dúvida. Aquelas pessoas, que não tinham nada a ver com o subproletariado, entenderam que a situação era melhor, mas que precisavam avançar, dar um passo à frente. O que acontece é que eles acordaram um monstro que não podiam controlar.

Em questão de dias, entre 13 e 17 de junho do mesmo mês, as manifestações mudaram completamente de sentido. É incrível. Houve uma sequência de manifestações de esquerda pela redução do preço das passagens de transporte, principalmente em São Paulo. Essas manifestações terminaram em uma grande repressão no dia 13, que foi criticada até pelos jornais mais conservadores, porque a polícia estava realmente fora de controle. Em reação a essa repressão, desencadeou-se uma manifestação que foi aproveitada pela classe média conservadora, que usou o argumento antirrepressivo para iniciar um movimento de massas contra o lulismo, que na cidade de São Paulo foi representado pelo prefeito Fernando Haddad , e contra o governo federal liderado por Dilma Rousseff.

Na época eu não entendia: parecia uma grande manifestação de esquerda, mas não era. Tanto que dois dias depois, em uma terceira manifestação, a esquerda foi expulsa das ruas. Grupos vestidos com camisetas da seleção brasileira de futebol começaram a aparecer. Não se sabia exatamente de onde vinham, mas hoje vemos que esse foi o germe do bolsonarismo. Acho que isso tem a ver com o fenômeno das redes sociais. Tudo isso aconteceu no subsolo. Não teria acontecido cinco anos antes. Foi um "transformismo espontâneo". Muitas pessoas da esquerda participaram das jornadas, que se espalharam pelo país, e não as critico, porque não foi fácil entender o que estava acontecendo. Às vezes, a extrema esquerda e a extrema direita protestavam na mesma avenida. Em São Paulo houve até conflitos entre essas forças, mas não em outros lugares.

Em suma, 2013 é um evento muito especial. Há autores que o relacionam com os casos da Turquia ou do Egito, mas o caso brasileiro é diferente. Mas o que aconteceu em junho de 2013 foi um ponto de virada. Desde então, a direita mudou de posição e partiu para a ofensiva contra o governo, o que impactará no golpe parlamentar de 2016.

Igor Peres

Além do "ensaio desenvolvimentista", em O lulismo em crise você argumenta que Dilma também teria promovido um segundo "ensaio" em seu primeiro mandato, que você chama de "republicano". A tentativa do ex-juiz Sergio Moro de se apresentar como representante da indignação social contra a corrupção pode ter relegado essa iniciativa às sombras, pouco comentada até mesmo por analistas políticos dedicados a esse período. Gostaríamos que você voltasse à ideia de um "ensaio republicano".André Singer

O que verifiquei em minha pesquisa foi que Dilma, além de realizar o que chamei de "ensaio desenvolvimentista" —que teve mais visibilidade— implementou outras transformações sistemáticas que não chamaram tanta atenção. A ex-presidente implementou uma política sistemática de combate ao que no Brasil chamamos de fisiologismo, ou seja, a ocupação de espaços no Estado em benefício próprio. Dilma tomou decisões muito claras e distintas no sentido de combater o fisiologismo, que lhe custou a maioria no Congresso (especialmente na Câmara dos Deputados) e pelo qual pagou um alto custo.

Por sua decisão de combater a fisiologia, Eduardo Cunha (PMDB), representante por excelência dessa prática, foi eleito presidente da Câmara dos Deputados. Estamos falando de um político extremamente agressivo, com grande capacidade de ação e articulação nessa esfera do poder legislativo. Dilma foi, mais uma vez, muito corajosa. O que acontece é que ela não o fez de forma mobilizadora. Ela incitou bestas; no caso do que chamei de “ensaio republicano”, segundo ensaio de Dilma, estou me referindo a parlamentares ferozes, que ela decidiu enfrentar sem recorrer à mobilização para se sustentar. Ela o fez sem as bases sociais necessárias, e a única maneira de realizá-lo com sucesso seria através da mobilização massiva das forças sociais. É sempre um processo arriscado, mas é uma opção. É como se ela tivesse contado com a força da investidura presidencial, que é grande, mas não onipotente.

Por outro lado, está ocorrendo um processo completamente diferente, do qual participa o juiz Sergio Moro, e que começa em 2014. Estou me referindo à Operação Lava-Jato, que foi um processo extraordinário, que produziu descobertas incríveis, e que foi realizada por uma ação de tipo inédito no Brasil. A operação acabou sendo, em suma, uma manobra faccional cujo objetivo claro era destruir o PT e o ex-presidente Lula. Mesmo assim, ela tem um aspecto republicano por causa do que descobriu. Mas o uso político e partidário da operação era absurdo do ponto de vista democrático. Um juiz tem que ser imparcial, e o juiz Moro demonstrou sua imparcialidade ao aceitar se juntar ao governo Bolsonaro, que foi o principal beneficiário de suas ações. Quando isso aconteceu, sua aura escureceu e a tese da natureza facciosa da operação foi demonstrada.

Então fica claro que o ensaio republicano de Dilma e a operação Lava-Jato são dois processos totalmente diferentes. Onde eles se cruzam? Eles se cruzam quando a Operação Lava-Jato faz suas descobertas sobre a Petrobras. Quando isso aconteceu, fazia mais de um ano que Dilma havia afastado toda a gestão da empresa, sem que sua ação tivesse relação direta com a Lava-Jato. Involuntariamente, então, e em um fato incrível, os processos se cruzam. O processo político brasileiro daqueles anos produziu acontecimentos que deveriam fazer parte de qualquer compêndio da política mundial. Distâncias à parte, é como 2013: fatos fora do roteiro conhecido, processos com direções opostas que se cruzam inesperadamente.

Igor Peres

Fonte de inspiração para o ensaio desenvolvimentista, "o roosevelteanismo surgiu no centro capitalista numa fase de keynesianismo dominante", sustenta em O lulismo em crise. "Aplicado à questão brasileira em tempos de globalização e neoliberalismo, despedaçou o lulismo, levando a sociedade a um lugar distante de qualquer anseio igualitário."

Talvez hoje já estejamos em condições de dar um nome a esse "lugar" que você menciona; podemos chamar de bolsonarismo. Recentemente, você vem analisando o que você caracteriza como um processo de "reativação da direita" no Brasil. Você poderia nos explicar o que quer dizer com isso?

André Singer

Acho que o processo de impeachment foi um golpe parlamentar. Não foi um golpe no sentido clássico do termo, mas um golpe parlamentar típico dos processos de erosão da democracia que estão ocorrendo em todo o mundo. É um processo que ocorre dentro das leis. Não rompe com as constituições, mas usa-as: se faz um uso golpista das leis. O impeachment está previsto na Constituição. Mas a mesma constituição prevê que este instrumento só poderá ser acionado quando houver crime de responsabilidade. E é claro que a presidente Dilma Rousseff não cometeu crime de responsabilidade. Portanto, acho que foi um golpe parlamentar que abriu as portas para o desmonte da democracia brasileira.

O bolsonarismo é uma continuação desse processo. O governo Temer já havia sido um governo de retrocessos sociais e econômicos muito importantes, e o de Bolsonaro segue essa tendência. O importante é que em 2018 houve eleições relativamente representativas. Digo relativamente porque a participação de Lula na disputa foi impedida, e isso foi resultado de uma ação deliberada da Operação Lava-Jato para impedir sua volta ao governo. Mesmo assim, o PT decidiu reconhecer os resultados, e se o PT reconheceu os resultados, eles devem ser analisados.

Examinando os resultados dessas eleições de 2018, percebe-se uma reativação de uma base de direita que é muito forte no eleitorado brasileiro, embora não seja a maioria. A direita tem uma base eleitoral próxima de 30%, o que equivale ao peso que o lullismo tem em condições normais, ou seja, em momentos anteriores ao início das campanhas. Quando estas últimas são ativadas, os eleitores que estão localizados entre os dois extremos tendem a se deslocar.

A dinâmica da reativação funciona, por exemplo, quando Bolsonaro adota uma retórica anticomunista que a princípio pode soar extemporânea para alguns. E isso porque não há ameaça comunista real no Brasil, já que o lulismo, como argumentei, não é comunista. É verdade que houve um processo político e econômico mais forte com Dilma, mas sem mobilização, como também mencionei anteriormente. Podemos pensar também, mesmo no contexto do governo Dilma, nas manifestações de junho de 2013, mas aqui a radicalização foi liderada pela direita, não pela esquerda.

Então, por que a retórica anticomunista tem ressonância? Porque há uma base caracterizada pelo que chamei de "conservadorismo popular". Esse segmento há muito é identificado pela literatura brasileira dedicada ao assunto, mas ao mesmo tempo é um fenômeno ainda pouco compreendido. Essa base é composta por setores da classe média baixa aos quais se somam frações da massa trabalhadora. São setores que não dispõem de muitos recursos, mas que, pela existência de um grande subproletariado, funcionam como classes médias e têm medo de perder o que têm. Os setores vulneráveis —que não têm quase nada— também temem a desordem, pois são o elo mais fraco. Eles querem uma mudança, mas pelo medo com que se alimentam, pedem que qualquer transformação seja feita dentro da ordem.

A combinação de uma situação econômica negativa —que começou em 2015, ainda no governo Dilma— e uma tradição ideológica que tem longa história no país criou as condições para uma reativação da direita, antes adormecida, por Bolsonaro.

Em um estudo recente tentei mostrar que o lulismo neutralizou e desmantelou aquele conservadorismo popular entre 2006 e 2014, mas que o preço a pagar por isso foi a desmobilização. Havia uma espécie de entorpecimento deliberado do conservadorismo causado pela política homeopática do lulismo, que procurava evitar o confronto. Temos que esperar para ver o que acontecerá no processo eleitoral de 2022. Embora com continuidades, estamos hoje diante de uma nova situação devido à presença de fenômenos políticos com componentes fascistas na política nacional e internacional. Isso não fazia parte do cenário global até 2016, nem no Brasil em 2018. Mas é algo que aqui, como talvez também na Argentina, veio para ficar.

Esta entrevista foi realizada no âmbito do ciclo "A conjuntura brasileira entre o passado e o futuro", promovido pelo Departamento de Estudos Políticos do Centro Cultural de Cooperação (Buenos Aires).

Sobre o entrevistado

Jornalista e professor de Ciência Política da Universidade de São Paulo. Foi porta-voz do primeiro governo de Lula da Silva no Brasil.

Sobre o entrevistador

Igor Peres é doutor em Sociologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Atuou como professor visitante na Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales (IDAES). Atualmente desenvolve pesquisas sobre lulismo e kirchnerismo em perspectiva comparada.

:quality(80)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/estadao/2G4XXQNTJVH2PMQQKGHVQQA55E.jpg)

:quality(80)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/estadao/QA5YHLN7Q5H2RDXWB7VUKVY6SA.jpg)

:quality(80)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/estadao/H37JU6DQ35FFFHI3GL7D656S44.jpg)