Ian Birchall

|

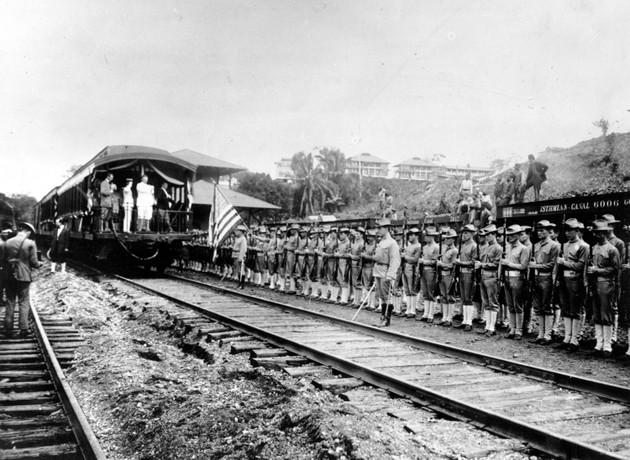

| Nguyen-Ai-Quoc (mais tarde conhecido como Ho Chi Minh) falando no congresso fundacional do Partido Comunista francês em dezembro de 1920. Michael Goebel |

Tradução / Setenta anos atrás este mês, em dois de setembro, em Hanói, o Viet Minh, liderado por Ho Chi Minh, publicou a Declaração de Independência da República Democrática do Vietnã. Ho era pouco conhecido no Ocidente até então, mas nos anos 1960 seu nome era cantado por manifestantes no mundo todo, para quem ele se tornou um símbolo da vontade e habilidade do Terceiro Mundo para enfrentar o imperialismo americano.

Em uma época anterior, ele era conhecido como Nguyen-Ai-Quoc, o beneficiário de uma educação privilegiada que, supostamente, disse que assim que ouviu o slogan “Liberdade, Igualdade, Fraternidade”, quis conhecer a França. Mas, a lei colonial proibia os vietnamitas nativos de sair do país; o único meio pelo qual ele poderia ir para a Europa era conseguindo um trabalho em um navio. Ele viajou primeiro para Londres, depois para Paris.

Os contatos iniciais de Nguyen chegando à França parecem ter sido com a esquerda sindicalista. Ele visitou a Librairie du travail, uma livraria trabalhista, onde ficavam os escritórios de La Vie ouvrière, um jornal sindicalista revolucionário de Pierre Monatte e Alfred Rosmer, que tinham sido alguns dos internacionalistas mais consistentes do primeiro dia da Primeira Guerra Mundial.

Ele passou a se juntar ao Partido Socialista Francês (SFIO), que estava no meio de um intenso debate para decidir se deveria se filiar a recém-formada Internacional Comunista, criada no rescaldo da Revolução Russa.

O SFIO reuniu-se no Congresso em Tours em dezembro de 1920 para tomar sua decisão. O Congresso votou pela filiação, tornando-se o Partido Comunista Francês (PCF), com uma minoria socialista se separando por uma aversão ao domínio percebido dos bolcheviques russos na Internacional Comunista.

Nguyen falou como delegado, contando aos reunidos como sua terra natal era “vergonhosamente oprimida e explorada”, além de ser “envenenada” pelo álcool e ópio. Prisões eram mais numerosas do que escolas, e liberdade de imprensa não existia. Ele exortou que “o Partido deve fazer propaganda socialista em todas as colônias” e concluiu com um apelo: “Camaradas, salvem-nos”!

Ele foi aplaudido, mas certamente tocou alguns nervos doloridos. Ele foi interrompido duas vezes. Na primeira ocasião, Jean Longuet, neto de Karl Marx, gritou para defender sua própria reputação: “Eu tenho interferido para defender nativos”! Um pouco depois, quando um delegado sem nome interrompeu, Nguyen respondeu com um corte “silêncio, parlamentares”!

As palavras de Nguyen tinham um peso especial, uma vez que a condição da afiliação do partido exigia que os partidos comunistas

Um meio pelo qual o PCF tentou implementar sua nova política foi encontrar meios de se relacionar com o grande número de assuntos coloniais.

É estimado que entre 1914 e 1918, mais de 900.000 homens das colônias foram enviados para o conflito europeu – mais de meio milhão de soldados, pelo menos 250.000 do Norte da África e mais muitos milhares da Indochina, e ainda cerca de 220.000 trabalhadores. O PCF estabeleceu uma organização para aqueles de origem colonial vivendo na França, a Union inter-coloniale (UIC União Intercolonial), e em abril de 1922 começou uma publicação Le Paria editada por Niguyen-Ai-Quoc.

Le Paria foi um pouco desalinhado e claramente subfinanciado, e sua circulação foi sempre baixa. No entanto, reuniu um pequeno, porém dedicado grupo de camaradas comprometidos com a luta anti-imperialista. Estes incluíam não só Nguyen-Ai-Quoc, mas também um jovem norte africano, Hadjali Abdelkader, que se apresentou como candidato eleitoral pelo partido em 1924.

No curso da campanha, ele recrutou um trabalhador fabril chamado Messali Hadj. Juntos eles fundaram a Étoile Nord-Africaine, a primeira organização a pleitear a independência argelina, da qual a FLN (Frente de Libertação Nacional) dos anos 1950 foi, em última análise, descendente.

Le Paria, desse modo, semeou, pelo menos, algumas das sementes das duas grandes guerras de libertação nacional que dominaram a política francesa nas duas décadas seguintes a Segunda Guerra Mundial. Trinta e seis edições do Le Paria apareceram entre 1922 e 1926, usualmente impressas em uma única folha de grande formato, seu título flanqueado por caracteres chineses e árabes.

O interesse principal do jornal era a situação do império colonial da França. Nguyen-Ai-Quoc escreveu sobre a “crueldade inacreditável” de um “funcionário sádico” na administração colonial, e contrastou a barbaridade da prática colonial da França com a tradicional imagem da política republicana.

Evocando a figura feminina da Marianne, que desde a Revolução Francesa tem sido vista como a personificação da república, ele escreveu:

Atenção igual foi dada para a luta por liberdades políticas, notavelmente liberdade de imprensa, e houve um protesto contra o serviço postal interferindo na correspondência para Le Paria. O jornal encorajou várias campanhas, em particular protestando contra a visita a Paris do imperador de Annam, Kai Dinh.

Le Paria apenas raramente levantou a demanda pela independência para os territórios coloniais. O principal impulso para as demandas do jornal foi por um fim da repressão e brutalidade nas colônias e pelas populações coloniais terem direitos iguais aos cidadãos da França metropolitana.

Para este fim, a unidade entre as classes trabalhadoras da Europa e Indochina foi encorajada. Em maio de 1922, em artigo para o jornal diário do PCF, L’Humanité, Nguyen-Ai-Quoc reconhece a profundidade da ignorância e preconceito que existia entre ambos, trabalhadores metropolitanos e coloniais.

Após citar Lenin sobre a necessidade de trabalhadores metropolitanos apoiarem as lutas nas nações subordinadas, observou com tristeza: “infelizmente, ainda há muitos militantes que pensam que uma colônia não é nada além de um país cheio de areia com o sol brilhando; alguns coqueiros verdes e alguns homens de cor, e isso é tudo”.

Enquanto isso, a maioria dos habitantes coloniais era ou repelida pela ideia do bolchevismo ou a identificava puramente com nacionalismo. Quanto a minoria educada, eles poderiam entender o que comunismo significava, mas não tinham interesse em vê-lo estabelecido; “como o cachorro da fábula, eles preferem vestir um colarinho e ter o seu pedaço de osso”.

Por isso ele argumentou:

E ele concluiu: “Em face dessas dificuldades o que deveria fazer o partido? Intensifique a propaganda para supera-las”.

Diante disso, Le Paria argumentou pela unidade entre trabalhadores metropolitanos e coloniais. Em agosto de 1922, “Apelo às Populações Coloniais,” exortou: “Em face do capitalismo e imperialismo, nossos interesses são os mesmos; lembre as palavras de Karl Marx; trabalhadores de todos os países, uni-vos”. Na próxima edição, Max Cainville-Bloucourt insistiu: “Irmãos coloniais, é indispensável para vocês perceberem que não há salvação possível para vocês fora da conquista do poder político na Europa pelas massas trabalhadoras”.

Esta mensagem atingiu principalmente as colônias. Sua impressão inicial parece ter sido 1.000, subindo apenas para 3.000. A maioria destas foi para as colônias; de 2.000 cópias apenas 500 ficaram na França, enquanto 500 foram pra Madagascar, 400 para o Daomé, 200 para Magrebe, 100 para a Oceania, e 200 pra Indochina.

Já que a distribuição era clandestina, e cópias eram frequentemente apreendidas pela polícia, é difícil saber quão amplamente o jornal foi de fato distribuído. Mas Le Paria certamente fez sucesso em construir um entusiasmado time de ativistas que carregaram o jornal apesar da relativa apatia das camadas mais amplas dos membros do PCF.

Le Paria desapareceu virtualmente depois de setembro de 1925, com apenas uma última edição em abril de 1926. Havia conflitos crescentes entre o minúsculo quadro colonial do partido e o aparato burocrático. Lentamente, mas com toda certeza, o quadro entusiasmado e corajoso que construiu o Le paria foi dispersado. Nguyen-Ai-Quoc/Ho Chi Minh foi levado para Moscou em 1923 e logo abraçou o stalinismo dominante, linha comunista oficial.

Diminuindo o internacionalismo

O espírito do internacionalismo proletário que instruiu a pequena equipe de pioneiros entorno de Le Paria desapareceu junto com Ho Chi Minh, cimentando o relacionamento desigual da esquerda francesa com o imperialismo.

Em nenhum lugar isso foi mais claro do que no Sudeste Asiático. A Indochina Francesa foi formada pela primeira vez em outubro de 1887, depois da guerra Sino-Francesa. Um dos arquitetos da colonização foi Jules Ferry, primeiro ministro até 1885. Ferry foi um racista evidente que disse à Assembleia Nacional em 1885, “Nós devemos dizer abertamente que as raças superiores… tem o dever de civilizar as raças inferiores”.

Sua outra realização notável foi o estabelecimento da educação livre, compulsória e secular na França. Embora isso seja, algumas vezes, visto como parte da herança da esquerda, isso foi parte das suas aspirações imperiais. Se a França fosse se tornar um grande poder imperial, precisaria de um exército, largamente composto de camponeses, com um forte senso de identidade nacional.

Durante a Segunda Guerra Mundial, a Indochina foi controlada por uma administração colonial francesa controlada pelo regime Vichy pró-Alemanha, que fez um acordo com o Japão em 1940. Em 1945, o Japão ocupou o território. Depois do bombardeio de Hiroshima e Nagasaki, o Japão rapidamente se rendeu. Isso pegou os Aliados um pouco de surpresa; eles esperavam que a guerra continuasse até 1946.

Inicialmente, não foi a França que reocupou o Vietnã, mas a Grã-Bretanha, elas mesma governada por um governo trabalhista. Foi decidido na conferência de Potsdam em julho de 1945 que forças chinesas ocupariam a parte norte da Indochina, e tropas britânicas ocupariam a metade sul.

A França ainda estava se recuperando dos quatro anos de ocupação e precisou de tempo para reorganizar suas forças armadas. Tropas francesas começaram a deixar a Indochina (por navio) apenas em outubro. Forças britânicas, fazendo uso das recentemente derrotadas tropas japonesas, intervieram para garantir que a França estaria apta a recuperar sua colônia.

Charles de Gaulle, que liderou o governo provisório de 1945 da França, capturou o momento pós-guerra em sua transmissão anunciando a fundação da Quarta República.

Os partidos de esquerda que dominaram o governo – comunistas socialistas e democratas cristãos – não fizeram oposição visível às exortações imperialistas de de Gaulle. Na verdade, até 1947, depois que a guerra em grande escala tinha estourado, ministros comunistas respeitaram a disciplina do gabinete votando pelos créditos de guerra (embora os deputados comunistas demostraram sua oposição votando pela abstenção).

Um delegado indochinês que visitou a França em 1946 reportou um encontro com o líder comunista Maurice Thorez em que este declarou que seu partido “não tinha intenção de ser considerado como potencial liquidador das posições francesas na Indochina e que ele desejava ardentemente ver a bandeira francesa voando em todos os cantos da União Francesa”.

O Partido Socialista foi igualmente interessado em preservar o império. O líder veterano Léon Blum favoreceu a fórmula de reconhecimento do Vietnã como em “estado livre dentro da União Francesa”, mas ele justificou isso com uma retórica que era muito aquela do imperialismo: “Há um meio, e um sozinho, de preservar na Indochina o prestígio da nossa civilização, nossa influência política e espiritual, e também aquele dos nossos interesses materiais legítimos, e esse é um acordo sincero na base da independência.”

A Guerra da Indochina começou em 1946, sob Blum como primeiro ministro, parcialmente porque ele falhou ao desafiar a liderança militar francesa, o que fez a guerra inevitável.

Apenas correntes menores da esquerda opuseram-se à recolonização da Indochina. Em 22 de dezembro de 1945, o jornal de esquerde independente Franc-Tireur publicou um vigoroso ataque à política externa francesa, citando uma carta de um soldado francês que comparava as ações francesas na Indochina ao massacre de Oradour, uma das piores atrocidades durante a ocupação nazi na França.

Uma série de fatores afetou o fracasso da esquerda francesa em se opor ao reestabelecimento do Império Francês, incluindo a lealdade do Partido Comunista a Rússia, que a esse ponto não desejava fazer algo que pudesse causar distúrbios ao desafiar o imperialismo do Ocidente.

Mas o principal foi a tradição republicana que dominava o pensamento político francês, especialmente na esquerda. Isso encorajou a noção de que o papel da França no mundo era progressivo, trazendo civilização e iluminação para mais territórios ignorantes – a assim chamada “ação civilizadora”.

Acreditava-se que os habitantes do mundo colonial poderiam e deveriam aspirar a nada mais do que serem cidadãos da República Francesa. É interessante contrastar isso com a abordagem mais pragmática mesmo do governo trabalhista britânico do pós-guerra, que aceitou a independência da Índia; a França agarrou-se a Indochina e Argélia até ser expulsa através de prolongadas e amargas lutas de independência.

O resto da história é bem conhecido. Os franceses lutaram para manter a Indochina, até finalmente serem derrotados na batalha de Dien Bien Phu em 1954. O Vietnã foi dividido, mas o envolvimento americano apoiando seu aliado sul vietnamita levou a mais guerra. Apenas em 1975 o Vietnã finalmente alcançou a independência depois de três décadas de guerra ter deixado uns dois milhões de mortos.

As coisas poderiam ter sido diferentes? Tal especulação é sempre difícil, mas se a esquerda francesa em 1945 tivesse sido fiel aos autênticos princípios internacionalistas, pelos quais o jovem Ho Chi Minh lutou no início dos anos 1920, a história poderia ter tido um curso menos trágico.

Em uma época anterior, ele era conhecido como Nguyen-Ai-Quoc, o beneficiário de uma educação privilegiada que, supostamente, disse que assim que ouviu o slogan “Liberdade, Igualdade, Fraternidade”, quis conhecer a França. Mas, a lei colonial proibia os vietnamitas nativos de sair do país; o único meio pelo qual ele poderia ir para a Europa era conseguindo um trabalho em um navio. Ele viajou primeiro para Londres, depois para Paris.

Os contatos iniciais de Nguyen chegando à França parecem ter sido com a esquerda sindicalista. Ele visitou a Librairie du travail, uma livraria trabalhista, onde ficavam os escritórios de La Vie ouvrière, um jornal sindicalista revolucionário de Pierre Monatte e Alfred Rosmer, que tinham sido alguns dos internacionalistas mais consistentes do primeiro dia da Primeira Guerra Mundial.

Ele passou a se juntar ao Partido Socialista Francês (SFIO), que estava no meio de um intenso debate para decidir se deveria se filiar a recém-formada Internacional Comunista, criada no rescaldo da Revolução Russa.

O SFIO reuniu-se no Congresso em Tours em dezembro de 1920 para tomar sua decisão. O Congresso votou pela filiação, tornando-se o Partido Comunista Francês (PCF), com uma minoria socialista se separando por uma aversão ao domínio percebido dos bolcheviques russos na Internacional Comunista.

Nguyen falou como delegado, contando aos reunidos como sua terra natal era “vergonhosamente oprimida e explorada”, além de ser “envenenada” pelo álcool e ópio. Prisões eram mais numerosas do que escolas, e liberdade de imprensa não existia. Ele exortou que “o Partido deve fazer propaganda socialista em todas as colônias” e concluiu com um apelo: “Camaradas, salvem-nos”!

Ele foi aplaudido, mas certamente tocou alguns nervos doloridos. Ele foi interrompido duas vezes. Na primeira ocasião, Jean Longuet, neto de Karl Marx, gritou para defender sua própria reputação: “Eu tenho interferido para defender nativos”! Um pouco depois, quando um delegado sem nome interrompeu, Nguyen respondeu com um corte “silêncio, parlamentares”!

As palavras de Nguyen tinham um peso especial, uma vez que a condição da afiliação do partido exigia que os partidos comunistas

expusessem os truques e trapaças dos “seus” imperialistas nas colônias, para apoiar todo movimento de libertação colonial, não meramente em palavras, mas em ações, para exigir a expulsão dos seus próprios imperialistas dessas colônias, para inculcar entre os trabalhadores do seu país uma atitude genuinamente fraterna para com os trabalhadores da colônia e as nações oprimidas, e para lançar uma agitação sistemática entre as tropas do seu país contra qualquer opressão dos povos coloniais.

Um meio pelo qual o PCF tentou implementar sua nova política foi encontrar meios de se relacionar com o grande número de assuntos coloniais.

É estimado que entre 1914 e 1918, mais de 900.000 homens das colônias foram enviados para o conflito europeu – mais de meio milhão de soldados, pelo menos 250.000 do Norte da África e mais muitos milhares da Indochina, e ainda cerca de 220.000 trabalhadores. O PCF estabeleceu uma organização para aqueles de origem colonial vivendo na França, a Union inter-coloniale (UIC União Intercolonial), e em abril de 1922 começou uma publicação Le Paria editada por Niguyen-Ai-Quoc.

Le Paria foi um pouco desalinhado e claramente subfinanciado, e sua circulação foi sempre baixa. No entanto, reuniu um pequeno, porém dedicado grupo de camaradas comprometidos com a luta anti-imperialista. Estes incluíam não só Nguyen-Ai-Quoc, mas também um jovem norte africano, Hadjali Abdelkader, que se apresentou como candidato eleitoral pelo partido em 1924.

No curso da campanha, ele recrutou um trabalhador fabril chamado Messali Hadj. Juntos eles fundaram a Étoile Nord-Africaine, a primeira organização a pleitear a independência argelina, da qual a FLN (Frente de Libertação Nacional) dos anos 1950 foi, em última análise, descendente.

Le Paria, desse modo, semeou, pelo menos, algumas das sementes das duas grandes guerras de libertação nacional que dominaram a política francesa nas duas décadas seguintes a Segunda Guerra Mundial. Trinta e seis edições do Le Paria apareceram entre 1922 e 1926, usualmente impressas em uma única folha de grande formato, seu título flanqueado por caracteres chineses e árabes.

O interesse principal do jornal era a situação do império colonial da França. Nguyen-Ai-Quoc escreveu sobre a “crueldade inacreditável” de um “funcionário sádico” na administração colonial, e contrastou a barbaridade da prática colonial da França com a tradicional imagem da política republicana.

Evocando a figura feminina da Marianne, que desde a Revolução Francesa tem sido vista como a personificação da república, ele escreveu:

Há uma ironia dolorosa em observar que a civilização, simbolizada em suas várias formas – liberdade, justiça, etc. – pela gentil imagem da mulher, e arranjada por uma categoria de homem que são reputados por serem campeões na cortesia em relação às senhoras, deve fazer o símbolo vivo sofrer o mais ignóbil tratamento e ataca-lo vergonhosamente em seu comportamento, sua modéstia e sua própria vida.

Atenção igual foi dada para a luta por liberdades políticas, notavelmente liberdade de imprensa, e houve um protesto contra o serviço postal interferindo na correspondência para Le Paria. O jornal encorajou várias campanhas, em particular protestando contra a visita a Paris do imperador de Annam, Kai Dinh.

Le Paria apenas raramente levantou a demanda pela independência para os territórios coloniais. O principal impulso para as demandas do jornal foi por um fim da repressão e brutalidade nas colônias e pelas populações coloniais terem direitos iguais aos cidadãos da França metropolitana.

Para este fim, a unidade entre as classes trabalhadoras da Europa e Indochina foi encorajada. Em maio de 1922, em artigo para o jornal diário do PCF, L’Humanité, Nguyen-Ai-Quoc reconhece a profundidade da ignorância e preconceito que existia entre ambos, trabalhadores metropolitanos e coloniais.

Após citar Lenin sobre a necessidade de trabalhadores metropolitanos apoiarem as lutas nas nações subordinadas, observou com tristeza: “infelizmente, ainda há muitos militantes que pensam que uma colônia não é nada além de um país cheio de areia com o sol brilhando; alguns coqueiros verdes e alguns homens de cor, e isso é tudo”.

Enquanto isso, a maioria dos habitantes coloniais era ou repelida pela ideia do bolchevismo ou a identificava puramente com nacionalismo. Quanto a minoria educada, eles poderiam entender o que comunismo significava, mas não tinham interesse em vê-lo estabelecido; “como o cachorro da fábula, eles preferem vestir um colarinho e ter o seu pedaço de osso”.

Por isso ele argumentou:

Da ignorância mútua dos dois proletários preconceitos nascem. Para o trabalhador francês, o nativo é um ser inferior, insignificante, incapaz de entender e ainda menos de agir. Para o nativo, os franceses – quem quer que seja – são todos exploradores perversos. Imperialismo e capitalismo não falham em tirar vantagem dessa desconfiança recíproca e essa hierarquia racial artificial para obstruir a propaganda e dividir forças que deveriam se unir.

E ele concluiu: “Em face dessas dificuldades o que deveria fazer o partido? Intensifique a propaganda para supera-las”.

Diante disso, Le Paria argumentou pela unidade entre trabalhadores metropolitanos e coloniais. Em agosto de 1922, “Apelo às Populações Coloniais,” exortou: “Em face do capitalismo e imperialismo, nossos interesses são os mesmos; lembre as palavras de Karl Marx; trabalhadores de todos os países, uni-vos”. Na próxima edição, Max Cainville-Bloucourt insistiu: “Irmãos coloniais, é indispensável para vocês perceberem que não há salvação possível para vocês fora da conquista do poder político na Europa pelas massas trabalhadoras”.

Esta mensagem atingiu principalmente as colônias. Sua impressão inicial parece ter sido 1.000, subindo apenas para 3.000. A maioria destas foi para as colônias; de 2.000 cópias apenas 500 ficaram na França, enquanto 500 foram pra Madagascar, 400 para o Daomé, 200 para Magrebe, 100 para a Oceania, e 200 pra Indochina.

Já que a distribuição era clandestina, e cópias eram frequentemente apreendidas pela polícia, é difícil saber quão amplamente o jornal foi de fato distribuído. Mas Le Paria certamente fez sucesso em construir um entusiasmado time de ativistas que carregaram o jornal apesar da relativa apatia das camadas mais amplas dos membros do PCF.

Le Paria desapareceu virtualmente depois de setembro de 1925, com apenas uma última edição em abril de 1926. Havia conflitos crescentes entre o minúsculo quadro colonial do partido e o aparato burocrático. Lentamente, mas com toda certeza, o quadro entusiasmado e corajoso que construiu o Le paria foi dispersado. Nguyen-Ai-Quoc/Ho Chi Minh foi levado para Moscou em 1923 e logo abraçou o stalinismo dominante, linha comunista oficial.

Diminuindo o internacionalismo

O espírito do internacionalismo proletário que instruiu a pequena equipe de pioneiros entorno de Le Paria desapareceu junto com Ho Chi Minh, cimentando o relacionamento desigual da esquerda francesa com o imperialismo.

Em nenhum lugar isso foi mais claro do que no Sudeste Asiático. A Indochina Francesa foi formada pela primeira vez em outubro de 1887, depois da guerra Sino-Francesa. Um dos arquitetos da colonização foi Jules Ferry, primeiro ministro até 1885. Ferry foi um racista evidente que disse à Assembleia Nacional em 1885, “Nós devemos dizer abertamente que as raças superiores… tem o dever de civilizar as raças inferiores”.

Sua outra realização notável foi o estabelecimento da educação livre, compulsória e secular na França. Embora isso seja, algumas vezes, visto como parte da herança da esquerda, isso foi parte das suas aspirações imperiais. Se a França fosse se tornar um grande poder imperial, precisaria de um exército, largamente composto de camponeses, com um forte senso de identidade nacional.

Durante a Segunda Guerra Mundial, a Indochina foi controlada por uma administração colonial francesa controlada pelo regime Vichy pró-Alemanha, que fez um acordo com o Japão em 1940. Em 1945, o Japão ocupou o território. Depois do bombardeio de Hiroshima e Nagasaki, o Japão rapidamente se rendeu. Isso pegou os Aliados um pouco de surpresa; eles esperavam que a guerra continuasse até 1946.

Inicialmente, não foi a França que reocupou o Vietnã, mas a Grã-Bretanha, elas mesma governada por um governo trabalhista. Foi decidido na conferência de Potsdam em julho de 1945 que forças chinesas ocupariam a parte norte da Indochina, e tropas britânicas ocupariam a metade sul.

A França ainda estava se recuperando dos quatro anos de ocupação e precisou de tempo para reorganizar suas forças armadas. Tropas francesas começaram a deixar a Indochina (por navio) apenas em outubro. Forças britânicas, fazendo uso das recentemente derrotadas tropas japonesas, intervieram para garantir que a França estaria apta a recuperar sua colônia.

Charles de Gaulle, que liderou o governo provisório de 1945 da França, capturou o momento pós-guerra em sua transmissão anunciando a fundação da Quarta República.

Nossos postos estão reabrindo. Nossos campos estão sendo arados. Nossas ruínas estão sendo superadas. Quase todos que deixaram a França tem retornado. Estamos recuperando nosso Império. Estamos estabelecidos no Reno. Estamos retomando nosso lugar no mundo.

Os partidos de esquerda que dominaram o governo – comunistas socialistas e democratas cristãos – não fizeram oposição visível às exortações imperialistas de de Gaulle. Na verdade, até 1947, depois que a guerra em grande escala tinha estourado, ministros comunistas respeitaram a disciplina do gabinete votando pelos créditos de guerra (embora os deputados comunistas demostraram sua oposição votando pela abstenção).

Um delegado indochinês que visitou a França em 1946 reportou um encontro com o líder comunista Maurice Thorez em que este declarou que seu partido “não tinha intenção de ser considerado como potencial liquidador das posições francesas na Indochina e que ele desejava ardentemente ver a bandeira francesa voando em todos os cantos da União Francesa”.

O Partido Socialista foi igualmente interessado em preservar o império. O líder veterano Léon Blum favoreceu a fórmula de reconhecimento do Vietnã como em “estado livre dentro da União Francesa”, mas ele justificou isso com uma retórica que era muito aquela do imperialismo: “Há um meio, e um sozinho, de preservar na Indochina o prestígio da nossa civilização, nossa influência política e espiritual, e também aquele dos nossos interesses materiais legítimos, e esse é um acordo sincero na base da independência.”

A Guerra da Indochina começou em 1946, sob Blum como primeiro ministro, parcialmente porque ele falhou ao desafiar a liderança militar francesa, o que fez a guerra inevitável.

Apenas correntes menores da esquerda opuseram-se à recolonização da Indochina. Em 22 de dezembro de 1945, o jornal de esquerde independente Franc-Tireur publicou um vigoroso ataque à política externa francesa, citando uma carta de um soldado francês que comparava as ações francesas na Indochina ao massacre de Oradour, uma das piores atrocidades durante a ocupação nazi na França.

Uma série de fatores afetou o fracasso da esquerda francesa em se opor ao reestabelecimento do Império Francês, incluindo a lealdade do Partido Comunista a Rússia, que a esse ponto não desejava fazer algo que pudesse causar distúrbios ao desafiar o imperialismo do Ocidente.

Mas o principal foi a tradição republicana que dominava o pensamento político francês, especialmente na esquerda. Isso encorajou a noção de que o papel da França no mundo era progressivo, trazendo civilização e iluminação para mais territórios ignorantes – a assim chamada “ação civilizadora”.

Acreditava-se que os habitantes do mundo colonial poderiam e deveriam aspirar a nada mais do que serem cidadãos da República Francesa. É interessante contrastar isso com a abordagem mais pragmática mesmo do governo trabalhista britânico do pós-guerra, que aceitou a independência da Índia; a França agarrou-se a Indochina e Argélia até ser expulsa através de prolongadas e amargas lutas de independência.

O resto da história é bem conhecido. Os franceses lutaram para manter a Indochina, até finalmente serem derrotados na batalha de Dien Bien Phu em 1954. O Vietnã foi dividido, mas o envolvimento americano apoiando seu aliado sul vietnamita levou a mais guerra. Apenas em 1975 o Vietnã finalmente alcançou a independência depois de três décadas de guerra ter deixado uns dois milhões de mortos.

As coisas poderiam ter sido diferentes? Tal especulação é sempre difícil, mas se a esquerda francesa em 1945 tivesse sido fiel aos autênticos princípios internacionalistas, pelos quais o jovem Ho Chi Minh lutou no início dos anos 1920, a história poderia ter tido um curso menos trágico.

Colaborador

Ian Birchall é o autor de Sartre Contra o Stalinismo e de muitos artigos e ensaios sobre a obra de Jean-Paul Sartre.

/media/img/posts/2015/09/Case_Chart_graphic1/original.png)

/media/img/posts/2015/09/Screen_Shot_2015_09_23_at_10.39.03_PM/original.png)