London Review of Books

Neste podcast, Tariq Ali lê trechos de seu Diário sobre a Coreia do Norte. O artigo completo está abaixo.

Tradução / Misteriosamente, há 42 anos, recebi um convite para visitar a Coreia do Norte. A ditadura militar do Paquistão tinha sido derrubada após três meses de luta e, em março de 1970, o país vivia a agitação de sua primeira campanha para eleições gerais. Eu percorri todas as cidades importantes entrevistando políticos da oposição e pessoas que haviam tomado parte no levante para depois escrever um livro. O convite chegou em maio, quando meu trabalho ainda estava incompleto. A Coreia do Norte já era, naquela época, um país isolado.

A carta chegou por intermédio de um comunista local conhecido como Rahim “Koreawallah”, secretário da Pak-Korea Friendship Society. Baixo, barrigudo, falante e cheio de cerveja, ele estava sem fôlego quando me entregou a carta de Pyongyang. Eu teria de partir imediatamente, disse ele. Por quê? Porque os norte-coreanos estavam convencidos de que os Estados Unidos estavam se preparando para invadir o país e os norte-coreanos precisavam da solidariedade mundial. Em janeiro de 1968, os coreanos tinham capturado um navio da inteligência naval americana, e prenderam a tripulação. As relações entre os dois países continuavam ruins. Será que eu poderia partir na semana seguinte?, perguntou Koreawallah. Ri e respondi que não.

Eu estava a caminho do que na época se chamava Paquistão Oriental. A Coreia do Norte seria uma dispersão. Koreawallah se mostrou aborrecido e, ao mesmo tempo, insistente, mas seus argumentos eram fracos. Não havia provas de que Washington estivesse se preparando para uma guerra. Eu tinha experiência no assunto. Anos antes, havia passado seis semanas no Vietnã do Norte e, além de ficar agachado em abrigos antiaéreos durante os bombardeios dos americanos em Hanói, presenciei comunicados oficiais à imprensa feitos por funcionários do governo norte-vietnamita, que deixavam claro que iriam vencer a guerra. Para os americanos, já desgastados na Indochina, uma nova guerra na Coreia seria um ato suicida.

Eu tinha outros motivos para não ir. Considerava Kim Il Sung um líder ridículo e seu regime, uma paródia da Rússia stalinista. Recusei o convite mais uma vez, de maneira mais enfática. Mas meus pais, comunistas, achavam que eu devia aproveitar a oportunidade (eles nunca tiveram a chance de ir até lá). E Koreawallah não desanimava. Com um sorriso astuto, deixou escapar que eu poderia entrar via China, pegando um trem em Pequim para Pyongyang. Isso resolveu a questão. Eu estava ansioso para visitar Pequim e aquela parecia ser minha única saída. Respondi que só poderia ir em meados de junho.

Quando voltei para Daca, depois de duas semanas cansativas na zona rural, surgiu um problema. Os sindicatos do Paquistão Oriental convocaram greve geral de um dia – uma demonstração de força contra o regime de transição do general Yahya Khan, em Islamabad –, justamente no dia em que eu deveria pegar o voo de Daca para Cantão. Tive de resolver a questão pessoalmente. Amigos pediram aos líderes comunistas dos sindicatos dos taxistas e dos condutores de riquixá uma trégua de trinta minutos para que eu pudesse chegar ao aeroporto. Os apelos foram prontamente rejeitados. Quando os líderes estudantis intervieram, os sindicatos se mostraram flexíveis. Não poderia haver nenhum tráfego motorizado nas ruas, mas eu poderia viajar numa bicicleta riquixá.

Eu e minha bagagem éramos pesados demais para o raquítico condutor. Passaram-se dez minutos dele bufando e arquejando, e quase não havíamos saído do lugar. Com medo de perder o voo, pedi que ele sentasse no meu lugar e pedalei eu mesmo feito um louco para vencer os 8 quilômetros que nos separavam do aeroporto. Além de animais soltos, não havia nada nas ruas. Quando chegamos ao aeroporto, o condutor da bicicleta, me vendo banhado em suor, abriu um sorriso e não quis aceitar meu dinheiro. Paguei na marra e corri para o avião. Logo depois da decolagem, o comitê de greve fechou o aeroporto. Eu havia previsto que o Paquistão estava à beira de se desagregar, mas, enquanto observava o sol se levantar sobre as plantações de arroz, não imaginava que aquela seria a última vez que eu veria o Paquistão Oriental.

A carta chegou por intermédio de um comunista local conhecido como Rahim “Koreawallah”, secretário da Pak-Korea Friendship Society. Baixo, barrigudo, falante e cheio de cerveja, ele estava sem fôlego quando me entregou a carta de Pyongyang. Eu teria de partir imediatamente, disse ele. Por quê? Porque os norte-coreanos estavam convencidos de que os Estados Unidos estavam se preparando para invadir o país e os norte-coreanos precisavam da solidariedade mundial. Em janeiro de 1968, os coreanos tinham capturado um navio da inteligência naval americana, e prenderam a tripulação. As relações entre os dois países continuavam ruins. Será que eu poderia partir na semana seguinte?, perguntou Koreawallah. Ri e respondi que não.

Eu estava a caminho do que na época se chamava Paquistão Oriental. A Coreia do Norte seria uma dispersão. Koreawallah se mostrou aborrecido e, ao mesmo tempo, insistente, mas seus argumentos eram fracos. Não havia provas de que Washington estivesse se preparando para uma guerra. Eu tinha experiência no assunto. Anos antes, havia passado seis semanas no Vietnã do Norte e, além de ficar agachado em abrigos antiaéreos durante os bombardeios dos americanos em Hanói, presenciei comunicados oficiais à imprensa feitos por funcionários do governo norte-vietnamita, que deixavam claro que iriam vencer a guerra. Para os americanos, já desgastados na Indochina, uma nova guerra na Coreia seria um ato suicida.

Eu tinha outros motivos para não ir. Considerava Kim Il Sung um líder ridículo e seu regime, uma paródia da Rússia stalinista. Recusei o convite mais uma vez, de maneira mais enfática. Mas meus pais, comunistas, achavam que eu devia aproveitar a oportunidade (eles nunca tiveram a chance de ir até lá). E Koreawallah não desanimava. Com um sorriso astuto, deixou escapar que eu poderia entrar via China, pegando um trem em Pequim para Pyongyang. Isso resolveu a questão. Eu estava ansioso para visitar Pequim e aquela parecia ser minha única saída. Respondi que só poderia ir em meados de junho.

Quando voltei para Daca, depois de duas semanas cansativas na zona rural, surgiu um problema. Os sindicatos do Paquistão Oriental convocaram greve geral de um dia – uma demonstração de força contra o regime de transição do general Yahya Khan, em Islamabad –, justamente no dia em que eu deveria pegar o voo de Daca para Cantão. Tive de resolver a questão pessoalmente. Amigos pediram aos líderes comunistas dos sindicatos dos taxistas e dos condutores de riquixá uma trégua de trinta minutos para que eu pudesse chegar ao aeroporto. Os apelos foram prontamente rejeitados. Quando os líderes estudantis intervieram, os sindicatos se mostraram flexíveis. Não poderia haver nenhum tráfego motorizado nas ruas, mas eu poderia viajar numa bicicleta riquixá.

Eu e minha bagagem éramos pesados demais para o raquítico condutor. Passaram-se dez minutos dele bufando e arquejando, e quase não havíamos saído do lugar. Com medo de perder o voo, pedi que ele sentasse no meu lugar e pedalei eu mesmo feito um louco para vencer os 8 quilômetros que nos separavam do aeroporto. Além de animais soltos, não havia nada nas ruas. Quando chegamos ao aeroporto, o condutor da bicicleta, me vendo banhado em suor, abriu um sorriso e não quis aceitar meu dinheiro. Paguei na marra e corri para o avião. Logo depois da decolagem, o comitê de greve fechou o aeroporto. Eu havia previsto que o Paquistão estava à beira de se desagregar, mas, enquanto observava o sol se levantar sobre as plantações de arroz, não imaginava que aquela seria a última vez que eu veria o Paquistão Oriental.

Em Pequim, cartazes decoravam as ruas, música barulhenta irrompia de alto-falantes e grupos de crianças se curvavam diante de retratos do Grande Timoneiro. Uma torrente de bicicletas fluía por vias públicas sem poluição. Que sorte a deles, pensei, por não tratarem o carro como um fetiche. Saí do hotel caminhando sem rumo, consegui encontrar a Praça da Paz Celestial, descobri um restaurante bom e barato, depois voltei para o hotel onde dois funcionários da embaixada coreana estavam à minha espera para um passeio discreto pela Cidade Proibida. Parecíamos apenas visitantes estrangeiros.

Naquela mesma tarde, fiz as malas para a viagem de trem de dois dias rumo a Pyongyang e fomos à estação. Não havia no hotel nenhum livro de frases e expressões em chinês. As únicas palavras chinesas que eu sabia eram Mao Zhuxi wansui – Mao viverá mil anos –, que não serviam para nada quando eu precisava pedir comida ou achar um banheiro. Por sorte, um mensageiro sikh da embaixada indiana entrou no meu compartimento antes da partida do trem. Nos cumprimentamos em punjabi e ele me disse que era fluente em mandarim e, mais importante, que sua mulher tinha preparado comida e ele poderia dividir comigo.

Pouco antes de o trem começar a andar, dois membros do Exército de Libertação Popular também entraram no compartimento. Não, responderam rindo, não estavam indo para Pyongyang. Meu esforço para arrancar deles uma opinião sobre a Revolução Cultural fracassou, mas se mostraram ansiosos para conversar a respeito do Paquistão e ficaram surpresos ao ouvirem minhas críticas aos ditadores militares: a propaganda chinesa os retratava como “aliados anti-imperialistas”. Não sabiam do recente levante popular. O mais simpático deles me preveniu a respeito do “culto à personalidade” na Coreia e meu amigo sikh exclamou: ele nunca ficava mais de uma noite na embaixada em Pyongyang. Os homens do Exército de Libertação Popular desembarcaram em Beidaihe, uma estação de veraneio à beira-mar situada a leste de Pequim. Outrora frequentada por imperadores, suas mulheres e concubinas, tornara-se um dos locais prediletos dos líderes do Partido Comunista. “Se esses dois vão passar uns dias de folga aqui”, comentou meu companheiro de viagem, “devem ser pessoas importantes, ou ligadas a alguém importante, assim como acontece no nosso mundo.”

Colonizada pelos japoneses entre 1910, quando anexaram o país, e o fim da Segunda Guerra Mundial, a Coreia experimentou a “modernidade” e formas extremas de brutalidade e repressão. A riqueza mineral foi usada para respaldar o militarismo japonês; os trabalhadores locais recebiam salários de fome; dezenas de milhares de mulheres eram tratadas como prostitutas pelos invasores, mas não recebiam pagamento. Os japoneses almejavam a integração completa: a língua coreana era proibida nas escolas, os jornais em língua coreana foram extintos e as pessoas tinham de usar nomes japoneses. A agricultura atendia às necessidades do Império – milhares de lavradores foram expulsos de suas terras e a maior parte do arroz e do trigo produzidos era enviada ao Japão –, acarretando a fome em massa. Um procônsul japonês admitiu que, toda primavera, metade dos lavradores coreanos sobrevivia à custa de capim e casca de árvore. Os 2 milhões de coreanos transportados para o Japão como trabalhadores escravos de certo modo tiveram sorte: tinham o que comer.

Surpreendentemente, tudo isso levou os coreanos a desenvolver fortes sentimentos nacionalistas, embora o medo limitasse o número dos que ingressavam nos grupos clandestinos. Comunistas nativos eram atuantes nesses grupos: trabalhavam lado a lado com os nacionalistas e eram amplamente reconhecidos como figuras heroicas. Durante a Segunda Guerra Mundial, um movimento de resistência aos poucos tomou forma, com mais força no sul. Seus membros – estudantes, intelectuais e camponeses – enfrentaram as punições de costume em países ocupados: tortura, estupro, matanças em massa e enterros em sepulturas anônimas.

A derrota do Japão em 1945 foi saudada com júbilo e surgiram comitês populares em diversas cidades. O futuro da Coreia não foi tratado em Yalta, onde se decidiu a divisão da Europa, mas Moscou e Washington, em caráter privado, concordaram com uma divisão semelhante da península coreana. O Exército Vermelho entrou na Coreia do Norte e consta que Kim Il Sung estava num de seus tanques; os Estados Unidos ocuparam o sul. O general MacArthur viajou de avião para Seul com uma valiosa bagagem de mão: Syngman Rhee. Porém Rhee contava com pouco apoio e MacArthur usou os membros coreanos do Exército Japonês de Ocupação para manter o controle do novo Estado. Por si só, isso bastava para despertar a antipatia do povo. Os dissidentes foram esmagados, houve prisões em massa, comunistas e nacionalistas antiamericanos desapareceram ou foram assassinados. “As prisões em Seul estão abarrotadas de presos políticos”, informou Frank Baldwin, consultor da embaixada dos Estados Unidos:

Naquela mesma tarde, fiz as malas para a viagem de trem de dois dias rumo a Pyongyang e fomos à estação. Não havia no hotel nenhum livro de frases e expressões em chinês. As únicas palavras chinesas que eu sabia eram Mao Zhuxi wansui – Mao viverá mil anos –, que não serviam para nada quando eu precisava pedir comida ou achar um banheiro. Por sorte, um mensageiro sikh da embaixada indiana entrou no meu compartimento antes da partida do trem. Nos cumprimentamos em punjabi e ele me disse que era fluente em mandarim e, mais importante, que sua mulher tinha preparado comida e ele poderia dividir comigo.

Pouco antes de o trem começar a andar, dois membros do Exército de Libertação Popular também entraram no compartimento. Não, responderam rindo, não estavam indo para Pyongyang. Meu esforço para arrancar deles uma opinião sobre a Revolução Cultural fracassou, mas se mostraram ansiosos para conversar a respeito do Paquistão e ficaram surpresos ao ouvirem minhas críticas aos ditadores militares: a propaganda chinesa os retratava como “aliados anti-imperialistas”. Não sabiam do recente levante popular. O mais simpático deles me preveniu a respeito do “culto à personalidade” na Coreia e meu amigo sikh exclamou: ele nunca ficava mais de uma noite na embaixada em Pyongyang. Os homens do Exército de Libertação Popular desembarcaram em Beidaihe, uma estação de veraneio à beira-mar situada a leste de Pequim. Outrora frequentada por imperadores, suas mulheres e concubinas, tornara-se um dos locais prediletos dos líderes do Partido Comunista. “Se esses dois vão passar uns dias de folga aqui”, comentou meu companheiro de viagem, “devem ser pessoas importantes, ou ligadas a alguém importante, assim como acontece no nosso mundo.”

Colonizada pelos japoneses entre 1910, quando anexaram o país, e o fim da Segunda Guerra Mundial, a Coreia experimentou a “modernidade” e formas extremas de brutalidade e repressão. A riqueza mineral foi usada para respaldar o militarismo japonês; os trabalhadores locais recebiam salários de fome; dezenas de milhares de mulheres eram tratadas como prostitutas pelos invasores, mas não recebiam pagamento. Os japoneses almejavam a integração completa: a língua coreana era proibida nas escolas, os jornais em língua coreana foram extintos e as pessoas tinham de usar nomes japoneses. A agricultura atendia às necessidades do Império – milhares de lavradores foram expulsos de suas terras e a maior parte do arroz e do trigo produzidos era enviada ao Japão –, acarretando a fome em massa. Um procônsul japonês admitiu que, toda primavera, metade dos lavradores coreanos sobrevivia à custa de capim e casca de árvore. Os 2 milhões de coreanos transportados para o Japão como trabalhadores escravos de certo modo tiveram sorte: tinham o que comer.

Surpreendentemente, tudo isso levou os coreanos a desenvolver fortes sentimentos nacionalistas, embora o medo limitasse o número dos que ingressavam nos grupos clandestinos. Comunistas nativos eram atuantes nesses grupos: trabalhavam lado a lado com os nacionalistas e eram amplamente reconhecidos como figuras heroicas. Durante a Segunda Guerra Mundial, um movimento de resistência aos poucos tomou forma, com mais força no sul. Seus membros – estudantes, intelectuais e camponeses – enfrentaram as punições de costume em países ocupados: tortura, estupro, matanças em massa e enterros em sepulturas anônimas.

A derrota do Japão em 1945 foi saudada com júbilo e surgiram comitês populares em diversas cidades. O futuro da Coreia não foi tratado em Yalta, onde se decidiu a divisão da Europa, mas Moscou e Washington, em caráter privado, concordaram com uma divisão semelhante da península coreana. O Exército Vermelho entrou na Coreia do Norte e consta que Kim Il Sung estava num de seus tanques; os Estados Unidos ocuparam o sul. O general MacArthur viajou de avião para Seul com uma valiosa bagagem de mão: Syngman Rhee. Porém Rhee contava com pouco apoio e MacArthur usou os membros coreanos do Exército Japonês de Ocupação para manter o controle do novo Estado. Por si só, isso bastava para despertar a antipatia do povo. Os dissidentes foram esmagados, houve prisões em massa, comunistas e nacionalistas antiamericanos desapareceram ou foram assassinados. “As prisões em Seul estão abarrotadas de presos políticos”, informou Frank Baldwin, consultor da embaixada dos Estados Unidos:

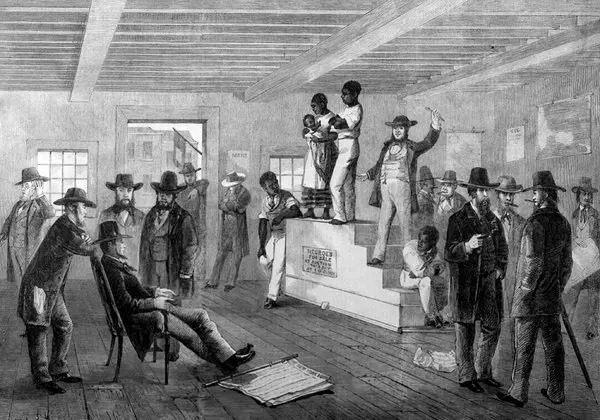

Seis semanas atrás, inspecionei uma prisão da polícia em Inchon. Lá, os presos viviam em condições que hesito em descrever nesta carta. Traz à memória a sensação da Divina Comédia. Goya poderia ter pintado o que vimos lá. O que irá acontecer com quase 10 mil presos políticos no caso de rendição da capital? É difícil imaginar os atos de vingança e de ódio que o povo irá praticar se sobreviver à conquista de Seul por seus “libertadores”.

O envolvimento dos Estados Unidos e da União Soviética pôs fim a qualquer chance de autonomia coreana, mas o prestígio soviético ainda era grande e muitos acreditavam que os russos ajudariam a libertar e reformar o país inteiro. Poucos acreditavam que a separação seria permanente. Kim Il Sung, empossado pelos soviéticos como líder do Comitê Provisório do Povo, era quase um desconhecido, mas os comunistas locais não tinham motivo para duvidar dele.

A crescente revolta popular no sul e um irresistível desejo de reunificação deflagraram a invasão do sul pelo norte em 1950. Carente de apoio popular, o governo de Rhee caiu e teve de ser salvo por tropas dos Estados Unidos. A União Soviética boicotou uma sessão do Conselho de Segurança da ONU em que poderia ter vetado a guerra americana, travada sob a bandeira das Nações Unidas. A Revolução Chinesa deixara Washington em pânico. Não poderiam permitir que ela se espalhasse.

Tropas americanas e seus aliados (incluindo a Marinha japonesa) obrigaram o Exército coreano a recuar. A Revolução Chinesa ocorrera menos de um ano antes e seus líderes encaravam a Guerra da Coreia como uma tentativa de reverter o rumo dos acontecimentos na China. Uma reunião do Politburo decidiu que era preciso salvar os coreanos. Tropas chinesas sob o comando do general Peng Dehuai cruzaram em massa o rio Yalu. Os americanos e seus aliados foram obrigados a recuar até o paralelo 38. O general MacArthur declarou que talvez fosse necessário lançar bombas nucleares contra as bases aéreas chinesas; Truman o demitiu. Em 1953, foi assinada uma trégua em Panmunjom, no paralelo 38. Cerca de 1 milhão de soldados e 2 milhões de civis tinham morrido (há muitas estimativas diferentes). Um deles era o filho mais velho de Mao, o seu predileto.

Vinte anos depois, eu estava prestes a cruzar o rio Yalu a bordo de um trem chinês. Em Sinuiju, recebi as boas-vindas, na terra sagrada da República Democrática Popular da Coreia, com um buquê de flores. Diante de uma estátua de Kim Il Sung em tamanho natural, meu anfitrião me disse que estava um pouco perturbado com a escala do culto à personalidade na China. Em Pyongyang, um jovem do movimento Pioneiro me deu mais um buquê de flores. Fiquei chocado com o que vi, enquanto percorremos a cidade de carro: parecia a Europa Oriental logo após a Segunda Guerra Mundial. Lembrei que aquilo que o general Curtis LeMay ameaçara fazer com o Vietnã do Norte já tinha sido feito com a Coreia do Norte: o país regredira à Idade da Pedra à força de bombardeios. Não houve nenhum protesto no Ocidente contra os violentos bombardeios sofridos por Pyongyang, anunciados com apenas quinze minutos de antecedência: 697 toneladas de bombas foram jogadas sobre a cidade, 10 mil litros de napalm; 62 mil ataques aéreos foram realizados para “varredura com metralhadoras em baixa altitude”.

Três anos antes, em Phnom Penh, o jornalista australiano Wilfred Burchett me disse que o que eu vi no Vietnã “não era nada comparado ao que fizeram na Coreia. Eu estava lá. Só restaram dois prédios de pé em Pyongyang”. Diziam que os Estados Unidos haviam usado armas de guerra biológica e, embora os americanos negassem e qualificassem tais afirmações de “ultrajantes”, no dia 9 de agosto de 1970 o jornal The New York Times informou que se pensou em usar armas químicas depois que “as forças terrestres americanas na Coreia foram esmagadas pelos ataques de ondas humanas da China comunista, nas imediações do rio Yalu”. Os estrategistas do Pentágono queriam “encontrar um meio de deter os ataques em massa de infantaria”, portanto “o Exército pesquisou documentos capturados dos nazistas a respeito de armas químicas, nos quais se descrevia o sarin, um gás que atua no sistema nervoso, tão letal que poucos quilos bastariam para matar milhares de pessoas em poucos minutos, caso o material mortífero fosse disseminado de maneira apropriada”. Será que ele foi usado na Coreia? Provavelmente não, embora testes de armas biológicas tenham sido realizados em cidades americanas. Num desses testes, uma bactéria “inofensiva” foi introduzida no sistema de ar-condicionado do Pentágono.

A crescente revolta popular no sul e um irresistível desejo de reunificação deflagraram a invasão do sul pelo norte em 1950. Carente de apoio popular, o governo de Rhee caiu e teve de ser salvo por tropas dos Estados Unidos. A União Soviética boicotou uma sessão do Conselho de Segurança da ONU em que poderia ter vetado a guerra americana, travada sob a bandeira das Nações Unidas. A Revolução Chinesa deixara Washington em pânico. Não poderiam permitir que ela se espalhasse.

Tropas americanas e seus aliados (incluindo a Marinha japonesa) obrigaram o Exército coreano a recuar. A Revolução Chinesa ocorrera menos de um ano antes e seus líderes encaravam a Guerra da Coreia como uma tentativa de reverter o rumo dos acontecimentos na China. Uma reunião do Politburo decidiu que era preciso salvar os coreanos. Tropas chinesas sob o comando do general Peng Dehuai cruzaram em massa o rio Yalu. Os americanos e seus aliados foram obrigados a recuar até o paralelo 38. O general MacArthur declarou que talvez fosse necessário lançar bombas nucleares contra as bases aéreas chinesas; Truman o demitiu. Em 1953, foi assinada uma trégua em Panmunjom, no paralelo 38. Cerca de 1 milhão de soldados e 2 milhões de civis tinham morrido (há muitas estimativas diferentes). Um deles era o filho mais velho de Mao, o seu predileto.

Vinte anos depois, eu estava prestes a cruzar o rio Yalu a bordo de um trem chinês. Em Sinuiju, recebi as boas-vindas, na terra sagrada da República Democrática Popular da Coreia, com um buquê de flores. Diante de uma estátua de Kim Il Sung em tamanho natural, meu anfitrião me disse que estava um pouco perturbado com a escala do culto à personalidade na China. Em Pyongyang, um jovem do movimento Pioneiro me deu mais um buquê de flores. Fiquei chocado com o que vi, enquanto percorremos a cidade de carro: parecia a Europa Oriental logo após a Segunda Guerra Mundial. Lembrei que aquilo que o general Curtis LeMay ameaçara fazer com o Vietnã do Norte já tinha sido feito com a Coreia do Norte: o país regredira à Idade da Pedra à força de bombardeios. Não houve nenhum protesto no Ocidente contra os violentos bombardeios sofridos por Pyongyang, anunciados com apenas quinze minutos de antecedência: 697 toneladas de bombas foram jogadas sobre a cidade, 10 mil litros de napalm; 62 mil ataques aéreos foram realizados para “varredura com metralhadoras em baixa altitude”.

Três anos antes, em Phnom Penh, o jornalista australiano Wilfred Burchett me disse que o que eu vi no Vietnã “não era nada comparado ao que fizeram na Coreia. Eu estava lá. Só restaram dois prédios de pé em Pyongyang”. Diziam que os Estados Unidos haviam usado armas de guerra biológica e, embora os americanos negassem e qualificassem tais afirmações de “ultrajantes”, no dia 9 de agosto de 1970 o jornal The New York Times informou que se pensou em usar armas químicas depois que “as forças terrestres americanas na Coreia foram esmagadas pelos ataques de ondas humanas da China comunista, nas imediações do rio Yalu”. Os estrategistas do Pentágono queriam “encontrar um meio de deter os ataques em massa de infantaria”, portanto “o Exército pesquisou documentos capturados dos nazistas a respeito de armas químicas, nos quais se descrevia o sarin, um gás que atua no sistema nervoso, tão letal que poucos quilos bastariam para matar milhares de pessoas em poucos minutos, caso o material mortífero fosse disseminado de maneira apropriada”. Será que ele foi usado na Coreia? Provavelmente não, embora testes de armas biológicas tenham sido realizados em cidades americanas. Num desses testes, uma bactéria “inofensiva” foi introduzida no sistema de ar-condicionado do Pentágono.

Pedi um encontro com o ministro do Exterior para conversarmos sobre as tensões com os Estados Unidos, porém, para surpresa de meus seguranças, não solicitei um encontro com Kim Il Sung. Passei meus primeiros dias em Pyongyang visitando museus, com meu excelente intérprete e um guarda-costas – “o chefe de protocolo”. Os dois me acompanhavam em toda parte. No Museu da Guerra, perguntei por que não havia nenhum sinal dos “voluntários” chineses, sem os quais a guerra teria sido perdida. Nenhuma resposta. Por fim, o guia foi ao 1º andar e depois voltou com o diretor do museu. Repeti minha pergunta. “De fato, tínhamos uma exposição, mas as salas foram fechadas para reparos e pintura. As fotografias foram transportadas para locais seguros.” Pedi para ver onde elas estavam, mas o constrangimento do homem foi tão grande que desisti. De lá, fomos ao Museu de Arte. Depois de percorrer quatro salas cheias de pinturas ruins de Kim Il Sung, de sua mãe e de outros parentes, perdi a paciência e pedi para ver coisas de séculos anteriores. Após uma consulta apressada ao meu segurança, o diretor acenou para que o seguíssemos, deixando claro que estava me fazendo um grande favor.

Trancafiadas em câmaras subterrâneas, estavam as mais assombrosas pinturas tumulares que já vi. Algumas datam de 2 mil anos, outras dos séculos XI e XII. Retratavam soldados, caçadores, cenas de riqueza, mulheres de beleza primorosa. Agradeci efusivamente ao diretor e disse esperar que um dia os coreanos pudessem ver aquele tesouro. Ele sorriu e encolheu os ombros. Foi a única pessoa que não mencionou nem uma vez o nome de Kim Il Sung, muito menos se referiu a ele como “o Grande e Amado Líder” de 40 milhões de coreanos. Certo dia, fui levado de carro até Mangyongdae, onde me prometeram uma grande surpresa. Tratava-se do local de nascimento de Kim e a cidade inteira era quase um santuário dedicado a ele, com as mesmas histórias sobre heroísmo que eu ouvira dezenas de vezes.

De volta ao hotel, vi Kathleen Cleaver, em gravidez avançada, no saguão com Maceo, o filho que tivera com Eldridge Cleaver, o líder dos Panteras Negras. Falamos rapidamente, antes de ela ser levada dali, e nunca mais a vi. Tempos depois, descobri que seu marido tinha encontrado Kim Il Sung e pedido apoio para o Partido Pantera Negra. É inconcebível que nenhum dinheiro tenha sido oferecido em troca. Amigos americanos me disseram, mais tarde, que Kathleen foi mantida num quarto em Pyongyang durante quatro meses, um castigo que o marido havia decretado depois de tomar conhecimento de que o bebê não era seu filho. Kim tinha sido gentil com seu novo amigo. É bom saber disso, pensei.

Ainda era o início da noite. Não havia nenhum bar no hotel, por isso fui ao salão de bilhar jogar um pouco. Três homens altos, que eu não tinha visto antes, estavam junto à mesa. Dois deles falavam inglês. Eram estudantes da Universidade de Havana que estavam em Pyongyang para um curso de três anos, em troca de centenas de estudantes coreanos enviados a Cuba para se formarem em medicina. Por que eles? Riram para mim. O protocolo exigia que alguém fosse enviado para lá. Os estudantes acharam que eu me daria bem com o embaixador cubano, portanto seguimos no carro da embaixada para tomar suco de tamarindo e mojitos, acompanhados de uma refeição excelente. O embaixador era um veterano da Revolução Cubana. Mandá-lo para a Coreia não foi um gesto amistoso: “Mostrei-me um pouco crítico em relação a Fidel e à maneira como as coisas estavam sendo conduzidas em Cuba. Falei com muita gente sobre isso e Fidel ficou aborrecido. Eu preferia a prisão, mas em vez disso me mandaram para cá. Deu certo. Havana é o paraíso e Fidel é um deus. Mas me tirem daqui. Nunca mais vou abrir a boca outra vez.” Foi a noite mais divertida que tive na Coreia do Norte.

Trancafiadas em câmaras subterrâneas, estavam as mais assombrosas pinturas tumulares que já vi. Algumas datam de 2 mil anos, outras dos séculos XI e XII. Retratavam soldados, caçadores, cenas de riqueza, mulheres de beleza primorosa. Agradeci efusivamente ao diretor e disse esperar que um dia os coreanos pudessem ver aquele tesouro. Ele sorriu e encolheu os ombros. Foi a única pessoa que não mencionou nem uma vez o nome de Kim Il Sung, muito menos se referiu a ele como “o Grande e Amado Líder” de 40 milhões de coreanos. Certo dia, fui levado de carro até Mangyongdae, onde me prometeram uma grande surpresa. Tratava-se do local de nascimento de Kim e a cidade inteira era quase um santuário dedicado a ele, com as mesmas histórias sobre heroísmo que eu ouvira dezenas de vezes.

De volta ao hotel, vi Kathleen Cleaver, em gravidez avançada, no saguão com Maceo, o filho que tivera com Eldridge Cleaver, o líder dos Panteras Negras. Falamos rapidamente, antes de ela ser levada dali, e nunca mais a vi. Tempos depois, descobri que seu marido tinha encontrado Kim Il Sung e pedido apoio para o Partido Pantera Negra. É inconcebível que nenhum dinheiro tenha sido oferecido em troca. Amigos americanos me disseram, mais tarde, que Kathleen foi mantida num quarto em Pyongyang durante quatro meses, um castigo que o marido havia decretado depois de tomar conhecimento de que o bebê não era seu filho. Kim tinha sido gentil com seu novo amigo. É bom saber disso, pensei.

Ainda era o início da noite. Não havia nenhum bar no hotel, por isso fui ao salão de bilhar jogar um pouco. Três homens altos, que eu não tinha visto antes, estavam junto à mesa. Dois deles falavam inglês. Eram estudantes da Universidade de Havana que estavam em Pyongyang para um curso de três anos, em troca de centenas de estudantes coreanos enviados a Cuba para se formarem em medicina. Por que eles? Riram para mim. O protocolo exigia que alguém fosse enviado para lá. Os estudantes acharam que eu me daria bem com o embaixador cubano, portanto seguimos no carro da embaixada para tomar suco de tamarindo e mojitos, acompanhados de uma refeição excelente. O embaixador era um veterano da Revolução Cubana. Mandá-lo para a Coreia não foi um gesto amistoso: “Mostrei-me um pouco crítico em relação a Fidel e à maneira como as coisas estavam sendo conduzidas em Cuba. Falei com muita gente sobre isso e Fidel ficou aborrecido. Eu preferia a prisão, mas em vez disso me mandaram para cá. Deu certo. Havana é o paraíso e Fidel é um deus. Mas me tirem daqui. Nunca mais vou abrir a boca outra vez.” Foi a noite mais divertida que tive na Coreia do Norte.

Passei a semana seguinte em carros e trens. O carro muitas vezes parava no meio do nada para que me mostrassem o local em que “o Grande e Amado Líder camarada Kim Il Sung deu orientações práticas a camponeses sobre como proceder à colheita do trigo”. A certa altura, no meio do nada, pedi que parassem o carro. Minha bexiga estava cheia. Saí e disse: “Vou dar uma orientação prática àquela árvore ali.” O intérprete e o segurança morreram de rir. Foi o momento mais agradável da viagem. Nada foi dito quando voltei ao carro, mas depois disso não paramos mais.

Em Panmunjom, no paralelo 38, os alto-falantes anunciavam aos brados palavras de propaganda repletas de clichês. Soldados americanos vagavam por ali, de vez em quando apontavam para os alto-falantes e riam. Perguntei aos coreanos se eu podia usar um megafone. Quando afinal concordaram, perguntei aos americanos por que estavam à toa na Ásia quando seu próprio país estava em chamas. Eles despertaram um pouco. Fiz um relato dos tiros disparados na Universidade de Kent – a Guarda Nacional de Ohio havia alvejado e matado quatro estudantes num protesto contra a invasão do Camboja promovida por Nixon –, fato ocorrido poucas semanas antes. Quatro milhões de estudantes americanos tinham entrado em greve. Pedi aos soldados que se unissem a mim num minuto de silêncio em memória dos estudantes mortos, mas um oficial apareceu e os conduziu de volta ao quartel. Os coreanos ficaram admirados. Resisti à tentação de lhes mostrar que minha “orientação prática” tinha sido mais eficaz do que a propaganda do Grande e Amado Líder.

De volta a Pyongyang, autorizaram meu encontro com o ministro do Exterior, que me transmitiu a posição oficial da Coreia do Norte em relação ao cenário mundial. Escutei educadamente. Quando eu estava de saída, ele disse: “Gostamos de seu discurso em Panmunjom, mas há uma coisa que o senhor parece não compreender sobre nosso país. O senhor não aprecia o papel que o camarada Kim Il Sung desempenhou na libertação e na criação da República Democrática Popular da Coreia.” Eu não podia negar isso. Ele me dirigiu um sorriso estranho.

Em Panmunjom, no paralelo 38, os alto-falantes anunciavam aos brados palavras de propaganda repletas de clichês. Soldados americanos vagavam por ali, de vez em quando apontavam para os alto-falantes e riam. Perguntei aos coreanos se eu podia usar um megafone. Quando afinal concordaram, perguntei aos americanos por que estavam à toa na Ásia quando seu próprio país estava em chamas. Eles despertaram um pouco. Fiz um relato dos tiros disparados na Universidade de Kent – a Guarda Nacional de Ohio havia alvejado e matado quatro estudantes num protesto contra a invasão do Camboja promovida por Nixon –, fato ocorrido poucas semanas antes. Quatro milhões de estudantes americanos tinham entrado em greve. Pedi aos soldados que se unissem a mim num minuto de silêncio em memória dos estudantes mortos, mas um oficial apareceu e os conduziu de volta ao quartel. Os coreanos ficaram admirados. Resisti à tentação de lhes mostrar que minha “orientação prática” tinha sido mais eficaz do que a propaganda do Grande e Amado Líder.

De volta a Pyongyang, autorizaram meu encontro com o ministro do Exterior, que me transmitiu a posição oficial da Coreia do Norte em relação ao cenário mundial. Escutei educadamente. Quando eu estava de saída, ele disse: “Gostamos de seu discurso em Panmunjom, mas há uma coisa que o senhor parece não compreender sobre nosso país. O senhor não aprecia o papel que o camarada Kim Il Sung desempenhou na libertação e na criação da República Democrática Popular da Coreia.” Eu não podia negar isso. Ele me dirigiu um sorriso estranho.

Dois anos depois, me convidaram a voltar, para fazer um discurso numa conferência sobre “o papel do imperialismo americano na Ásia”. Relutei, mas os vietnamitas me persuadiram. Eles não tinham sido convidados e queriam que alguém defendesse sua posição sobre o assunto. Dessa vez a viagem durou mais. Primeiro fomos para Praga, onde o avião militar russo que iria nos transportar chegou com cinco dias de atraso. Quando afinal chegou, era um avião imundo e precário; no meio da noite, parou para reabastecer em Omsk, e desembarcamos para respirar um pouco de ar puro numa temperatura abaixo de zero. Em Pyongyang, cada delegado recebeu um Mercedes com motorista. Eu torcia para ter o mesmo intérprete, mas não tive sorte. Durante nosso convívio, ele havia me pedido um dicionário de inglês: dei para a nova equipe o dicionário que eu havia levado e pedi que o fizessem chegar às suas mãos. Disseram que ele tinha sido transferido para uma cidade pequena. No hotel, um membro do alto escalão do partido estava se reunindo separadamente com cada delegação. O tema da conferência tinha sido alterado, ele explicou. Era o sexagésimo aniversário do Grande e Amado Líder e acharam que devíamos discutir “a contribuição do camarada Kim Il Sung para o marxismo-leninismo”. Recusei-me prontamente e pedi que me mandassem de volta para casa. O membro do partido saiu do quarto muito nervoso.

Durante o jantar naquela noite, um simpático professor argelino e um representante da Frelimo (Frente de Libertação de Moçambique) não conseguiam acreditar no que eu tinha feito. O argelino disse que havia se vendido por 5 mil dólares, o amigo da Frelimo estava constrangido demais para revelar a quantia que havia aceitado. Na manhã seguinte, me ofereceram 10 mil dólares, que seriam extremamente úteis para a revista que eu estava editando na época. Fiquei tentado a aceitar e depois fazer um discurso simplesmente satírico. Mas recusei. Mesmo assim, não me permitiram ir embora. Não haveria voos para a Europa antes de uma semana. Respondi que eu ia para o Paquistão. Disseram-me que também era difícil. O embaixador vietnamita veio falar comigo. Implorou que eu não fosse embora. “O culto à personalidade é terrível aqui”, ele disse. “Terrível mesmo.”

Numa recepção oficial um dia antes do início da conferência, fomos todos apresentados ao Grande e Amado Líder. Nunca em toda a minha vida senti tamanha aversão a um personagem político de esquerda. Seu pescoço abaloado parecia estar pedindo uma bala. Eu gostaria de ser um dezembrista. As únicas palavras que ele me dirigiu foram bem estranhas: “Londres, não é? The Red Flag [A Bandeira Vermelha]. Ainda cantam a música?”

Cometeram o erro de me dar um assento no plenário. Não aplaudi nenhum discurso, mas fiz anotações. O astro do Politburo que abriu a conferência – o tema era “a tarefa da ciência social de defender integralmente o pensamento revolucionário do grande líder camarada Kim Il Sung e difundi-lo amplamente” – citou um discurso do Grande e Amado Líder. “Existe uma canção revolucionária que diz: ‘Deixemos que os covardes hesitem e os traidores zombem. Aqui, vamos manter a bandeira vermelha desfraldada.’ Isso exprime nossa inabalável determinação.” Eu me perguntei quem em Moscou o teria apresentado ao hino da social-democracia britânica. Seu tenebroso discurso foi interrompido 143 vezes por aplausos, ovações de pé etc. Minha mesa no restaurante do hotel se ampliava dia após dia, à medida que um número crescente de incomodados vinha zombar de nossa situação. O codinome que criamos para o Grande e Amado Líder era Peterson.

Durante o jantar naquela noite, um simpático professor argelino e um representante da Frelimo (Frente de Libertação de Moçambique) não conseguiam acreditar no que eu tinha feito. O argelino disse que havia se vendido por 5 mil dólares, o amigo da Frelimo estava constrangido demais para revelar a quantia que havia aceitado. Na manhã seguinte, me ofereceram 10 mil dólares, que seriam extremamente úteis para a revista que eu estava editando na época. Fiquei tentado a aceitar e depois fazer um discurso simplesmente satírico. Mas recusei. Mesmo assim, não me permitiram ir embora. Não haveria voos para a Europa antes de uma semana. Respondi que eu ia para o Paquistão. Disseram-me que também era difícil. O embaixador vietnamita veio falar comigo. Implorou que eu não fosse embora. “O culto à personalidade é terrível aqui”, ele disse. “Terrível mesmo.”

Numa recepção oficial um dia antes do início da conferência, fomos todos apresentados ao Grande e Amado Líder. Nunca em toda a minha vida senti tamanha aversão a um personagem político de esquerda. Seu pescoço abaloado parecia estar pedindo uma bala. Eu gostaria de ser um dezembrista. As únicas palavras que ele me dirigiu foram bem estranhas: “Londres, não é? The Red Flag [A Bandeira Vermelha]. Ainda cantam a música?”

Cometeram o erro de me dar um assento no plenário. Não aplaudi nenhum discurso, mas fiz anotações. O astro do Politburo que abriu a conferência – o tema era “a tarefa da ciência social de defender integralmente o pensamento revolucionário do grande líder camarada Kim Il Sung e difundi-lo amplamente” – citou um discurso do Grande e Amado Líder. “Existe uma canção revolucionária que diz: ‘Deixemos que os covardes hesitem e os traidores zombem. Aqui, vamos manter a bandeira vermelha desfraldada.’ Isso exprime nossa inabalável determinação.” Eu me perguntei quem em Moscou o teria apresentado ao hino da social-democracia britânica. Seu tenebroso discurso foi interrompido 143 vezes por aplausos, ovações de pé etc. Minha mesa no restaurante do hotel se ampliava dia após dia, à medida que um número crescente de incomodados vinha zombar de nossa situação. O codinome que criamos para o Grande e Amado Líder era Peterson.

A razão absurdamente narcisista para o culto era óbvia. Quem, afinal, era Kim Il Sung? De onde ele veio? Algum dia foi líder de guerrilha? Existiram comunistas coreanos bem conhecidos, inclusive uma mulher general. Kim Il Sung matou alguns deles. Outros fugiram para a China durante a ocupação japonesa e combateram ao lado dos guerrilheiros de Mao. Muitos veteranos da Longa Marcha eram coreanos. É possível que Kim Il Sung tenha sido guerrilheiro na China e depois tenha fugido para a Rússia. Não sabemos muito bem. O que sabemos é que o Exército Vermelho libertou o país em 1945 e os chineses o salvaram durante a Guerra da Coreia. Mas tais fatos nunca foram mencionados na propaganda da República Democrática Popular da Coreia. “Juche”, uma forma agressiva de autossuficiência, era a palavra escolhida para designar essa xenofobia. Na minha primeira viagem, quando perguntei a meu intérprete se havia lido algo de Marx, Engels ou Lênin, ele estranhou a pergunta. “Não”, respondeu-me. “Tudo foi interpretado pelo camarada Kim Il Sung.” Ele nem sabia dizer se algum dos textos clássicos estava disponível nas bibliotecas.

A certa altura, pareceu que os Estados Unidos iam simplesmente comprar os norte-coreanos. Clinton despachou Madeleine Albright para Pyongyang em 2000 para fazer um trato – um caminhão de dinheiro para os Kim, uma espécie de desnuclearização, seguida por uma branda reunificação com o sul –, mas o projeto não foi adiante. Bush não tinha o menor interesse em manter contato. Por quê? Tive uma espécie de resposta após um debate público sobre a Guerra do Iraque em Berlim, em 2003. Minha oponente era Ruth Wedgwood, de Yale, conselheira de Donald Rumsfeld. No almoço, perguntei-lhe quais eram seus planos para a Coreia do Norte. Mostrou-se conclusiva. “Você não viu o brilho nos olhos dos militares da Coreia do Sul?”, disse ela. “Estão loucos para tomar posse do arsenal nuclear da Coreia do Norte. Isso é inaceitável.” Por quê? “Porque se uma Coreia unificada se tornar uma potência nuclear, será impossível impedir que o Japão também se torne uma potência nuclear, e se tivermos a China, o Japão e uma Coreia unificada como Estados nucleares, a correlação de forças vai mudar de maneira desfavorável para nós.” Obama parece concordar com essa maneira de pensar. Seu problema é a China. Antes, os chineses pareciam indiferentes ao destino da Coreia. Não é mais o caso. As regiões próximas da fronteira com a China estão vivendo um boom e programas de tevê chineses são um paraíso em comparação com as produções kimistas. Por quanto tempo Pequim irá permitir que essa ópera absurda continue?