A Internet foi construída por instituições públicas - então por que é controlada por corporações privadas?

|

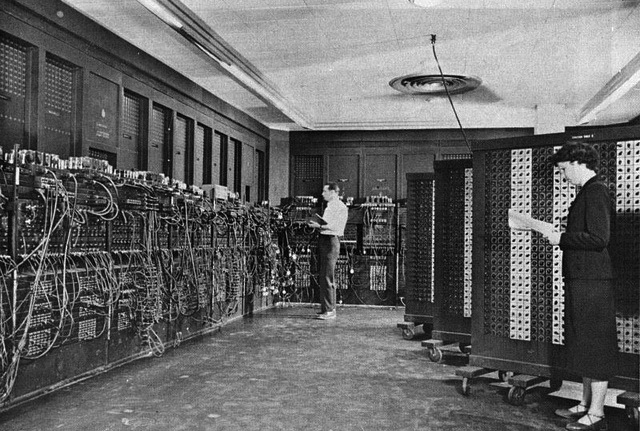

| ENIAC, o primeiro computador de uso geral. Exército americano |

Tradução / Em 1º de outubro a internet mudou, mas ninguém percebeu. Essa transformação invisível afetou o componente mais importante da internet: o Domain Name System (DNS). Quando você digita o nome de um site em seu navegador, o DNS é o que converte esse nome na sequência de números que especifica a localização real do site. Como uma lista telefônica, o DNS combina nomes que são significativos para nós com números que não são.

Durante anos, o governo dos EUA controlou o DNS. Mas, em 2016, o sistema tornou-se responsabilidade de uma organização sem fins lucrativos com sede em Los Angeles chamada Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). Na verdade, a ICANN administra o DNS desde o final da década de 1990 sob um contrato com o Departamento de Comércio. A novidade é que a ICANN agora tem uma autoridade independente sobre o DNS, com base em um modelo de “múltiplas partes interessadas” que deve tornar a governança da internet mais internacional.

O impacto real provavelmente foi pequeno. Por exemplo, foram mantidas as medidas de proteção da marca que policiam o DNS em nome das empresas. E o fato de a ICANN estar sediada em Los Angeles e ser constituída sob a lei dos EUA significa que o governo dos EUA continuou a exercer sua influência, embora de forma menos direta.

Mas o significado simbólico é enorme. A transferência marcou o capítulo mais recente na privatização da internet. Ele conclui um processo que começou na década de 1990, quando o governo dos EUA privatizou uma rede construída com enormes gastos públicos. Em troca, o governo não exigiu nada: nenhuma compensação, restrição ou condição sobre a forma que a internet tomaria.

Não havia nada de inevitável nesse resultado: ele refletia uma escolha ideológica, não uma necessidade técnica. Em vez de abordar questões críticas de fiscalização e acesso popular, a privatização excluiu a possibilidade de colocar a internet em um caminho mais democrático. Mas a luta não acabou. Para começar a reverter a situação e reivindicar a internet como um bem público, devemos rever a história desconhecida de como a privatização aconteceu.

As origens públicas da internet

O Vale do Silício gosta de fingir que a inovação é resultado de empreendedores trabalhando duro em garagens. Mas a maior parte da inovação da qual o Vale do Silício depende vem de pesquisas governamentais, pela simples razão de que o setor público pode se dar ao luxo de correr riscos que o setor privado não pode.

É precisamente o isolamento das forças do mercado que permite ao governo financiar o trabalho científico de longo prazo que acaba por produzir muitas das invenções mais lucrativas.

No início da década de 1960, a ARPA começou a investir pesadamente em computação, construindo grandes computadores centrais em universidades e outros centros de pesquisa. Mas mesmo para uma agência tão generosamente financiada como a ARPA, esse gasto desmedido não era sustentável. Naquela época, um computador custava centenas de milhares, senão milhões, de dólares. Assim, a ARPA desenvolveu uma maneira de compartilhar seus recursos de computação de forma mais eficiente entre seus contratados: construiu uma rede.

Essa rede foi chamada de ARPANET e lançou as bases para a internet. A ARPANET conectou computadores por meio de uma tecnologia experimental chamada comutação de pacotes, que envolvia quebrar mensagens em pequenos pedaços chamados pacotes, direcioná-los através de um labirinto de comutadores e remontá-los na outra extremidade.

Hoje, esse é o mecanismo que movimenta os dados pela internet, mas, na época, o setor de telecomunicações o considerava impraticável. Anos antes, a Força Aérea havia tentado persuadir a AT&T a construir tal rede, sem sucesso. A ARPA até ofereceu a ARPANET para a AT&T depois que ela estava em funcionamento, preferindo comprar tempo na rede em vez de executá-la por conta própria.

Diante da oportunidade de adquirir a rede de computadores mais sofisticada do mundo, a AT&T recusou. Os executivos simplesmente não viam dinheiro nisso. Essa miopia significou sorte para nós. Sob a gestão pública, a ARPANET floresceu. O controle do governo deu à rede duas grandes vantagens. A primeira era o dinheiro: a ARPA podia injetar dinheiro no sistema sem ter que se preocupar com a lucratividade. A agência encomendou pesquisas pioneiras dos cientistas da computação mais talentosos do país em uma escala que teria sido suicida para uma empresa privada.

E, tão importante quanto, a ARPA aplicou uma ética de código aberto que incentivou a colaboração e a experimentação. Os terceirizados que contribuíam para a ARPANET tinham que compartilhar o código-fonte de suas criações ou correriam o risco de perder seus contratos. Isso catalisou a criatividade científica, pois pesquisadores de várias instituições diferentes puderam refinar e ampliar o trabalho uns dos outros sem viver com medo da lei de propriedade intelectual.

A inovação mais importante que ocorreu foram os protocolos da internet, que surgiram em meados da década de 1970. Esses protocolos permitiram que a ARPANET se tornasse a internet, fornecendo uma linguagem comum que permitia a comunicação entre redes muito diferentes.

A natureza aberta e não submetida à propriedade intelectual da internet aumentou muito sua utilidade. Prometeu um padrão único e interoperável para comunicação digital: um meio universal, em vez de uma colcha de retalhos de dialetos comerciais incompatíveis.

Eles geralmente permitem a interconexão entre si gratuitamente, porque é mutuamente benéfico, mas cobram de provedores menores para transportar o tráfego. Esses contratos não são regulamentados, mas também, muitas vezes, secretos. Negociados a portas fechadas com a ajuda de acordos de confidencialidade, eles garantem que o funcionamento profundo da internet não seja apenas controlado pelas grandes empresas, mas também oculto do público.

Mais recentemente, surgiram novas concentrações de poder. O backbone não é a única parte da internet que está nas mãos de relativamente poucas pessoas. Atualmente, mais da metade dos dados que chegam aos usuários dos EUA nos horários de pico vêm de apenas trinta empresas, das quais a Netflix é parte importante.

Da mesma forma, gigantes de telecomunicações e cabo, como Comcast, Verizon e Time Warner Cable, dominam o mercado de serviços de banda larga. Essas indústrias transformaram a arquitetura da internet, criando acesso direto às redes uma da outra, ignorando o backbone. Provedores de conteúdo como a Netflix agora enviam seus vídeos diretamente para provedores de banda larga como a Comcast, evitando uma rota tortuosa pelas entranhas da internet.

Esses acordos desencadearam uma tempestade de controvérsias e contribuíram para os primeiros passos para a regulamentação da internet nos Estados Unidos. Em 2015, a FCC anunciou sua resolução mais forte até o momento para impor a “neutralidade da rede”, o princípio de que os provedores de serviços de internet devem tratar todos os dados da mesma forma, independentemente de virem da Netflix ou do blog de alguém. Na prática, a neutralidade da rede é impossível dada a estrutura atual da internet. Mas, como um alerta, esse debate concentrou a atenção do público no controle corporativo da internet e produziu vitórias reais.

A decisão da FCC reclassificou os provedores de banda larga como “portadores comuns”, submetendo-os pela primeira vez à regulamentação das telecomunicações. E a agência prometeu usar esses novos poderes para proibir as empresas de banda larga de bloquear o tráfego para determinados sites, diminuir a velocidade dos clientes e aceitar “priorização paga” de provedores de conteúdo.

A decisão da FCC é um bom começo, mas não vai longe o suficiente. Rejeita explicitamente a “regulamentação de tarifas prescritivas em todo o setor” e isenta os provedores de banda larga de muitas das disposições da Lei de Comunicações de 1934, que data do New Deal. Também se concentra na banda larga, deixando de lado o backbone da internet. Mas a decisão é uma cunha que pode ser ampliada, especialmente porque a FCC deixou em aberto muitas das especificidades em torno de sua aplicação.

Outra frente promissora é a banda larga municipal. Em 2010, em Chattanooga, a Tennessee Municipal Electric Company começou a vender serviços de internet de alta velocidade acessíveis para os moradores. Graças a uma rede de fibra óptica construída em parte com fundos federais de fomento, a empresa oferece algumas das velocidades de internet doméstica mais rápidas do mundo.

A indústria de banda larga respondeu com força, pressionando as legislaturas estaduais a proibir ou limitar experimentos semelhantes. Mas o sucesso do modelo de Chattanooga inspirou movimentos pela banda larga municipal em outras cidades, como Seattle, onde a vereadora socialista Kshama Sawant há muito defende a ideia.

Podem parecer pequenos passos, mas apontam para a possibilidade de construção de um movimento popular para reverter a privatização. Isso envolve não apenas promover a expansão da supervisão da FCC e serviços públicos de banda larga de propriedade pública, mas também mudar a retórica em torno da reforma da internet.

Uma das obsessões mais danosas entre os reformadores da internet é a noção de que mais competição democratizará a internet. A internet precisa de muita infraestrutura para funcionar. Dividir as grandes corporações que possuem essa infraestrutura em empresas cada vez menores na esperança de que o mercado crie melhores resultados é um erro.

Em vez de tentar fugir da grandeza da internet, devemos abraçá-la e colocá-la sob controle democrático. Isso significa substituir provedores privados por alternativas públicas, quando viável, e regulá-los quando não. Não há nada nos canais ou protocolos da internet que a force a produzir grandes concentrações de poder corporativo. Esta é uma escolha política, e podemos escolher outra coisa.

O Vale do Silício gosta de fingir que a inovação é resultado de empreendedores trabalhando duro em garagens. Mas a maior parte da inovação da qual o Vale do Silício depende vem de pesquisas governamentais, pela simples razão de que o setor público pode se dar ao luxo de correr riscos que o setor privado não pode.

É precisamente o isolamento das forças do mercado que permite ao governo financiar o trabalho científico de longo prazo que acaba por produzir muitas das invenções mais lucrativas.

Isto é verdade também para a internet. A internet era uma ideia tão radical e improvável que apenas décadas de financiamento e planejamento públicos poderiam torná-la realidade. Não apenas a tecnologia básica precisava ser inventada, mas a infraestrutura precisava ser construída, especialistas treinados e contratados, financiados e, em alguns casos, retirados diretamente de agências governamentais.

A internet às vezes é comparada à rede de rodovias interestaduais, outro grande projeto público. Mas, como aponta o ativista Nathan Newman, a comparação só faz sentido se o governo “tivesse imaginado a possibilidade de carros, subsidiado a invenção da indústria automobilística, financiado a tecnologia do concreto e do asfalto e construído todo o sistema inicial”.

A Guerra Fria forneceu o pretexto para esse empreendimento ambicioso. Nada abriu tanto a bolsa dos políticos norte-americanos como o medo de ficar para trás da União Soviética. Esse medo cresceu em 1957, quando os soviéticos colocaram o primeiro satélite no espaço. O lançamento do Sputnik causou uma sensação de crise no establishment norte-americano e levou a um aumento substancial do financiamento federal para pesquisa.

Uma das consequências foi a criação da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada (ARPA), que mais tarde mudaria seu nome para Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa (DARPA). A ARPA tornou-se o braço de P&D do Departamento de Defesa. Em vez de centralizar a pesquisa em laboratórios governamentais, a ARPA adotou uma abordagem mais distribuída, cultivando uma comunidade de contratados tanto da academia quanto do setor privado.

A internet às vezes é comparada à rede de rodovias interestaduais, outro grande projeto público. Mas, como aponta o ativista Nathan Newman, a comparação só faz sentido se o governo “tivesse imaginado a possibilidade de carros, subsidiado a invenção da indústria automobilística, financiado a tecnologia do concreto e do asfalto e construído todo o sistema inicial”.

A Guerra Fria forneceu o pretexto para esse empreendimento ambicioso. Nada abriu tanto a bolsa dos políticos norte-americanos como o medo de ficar para trás da União Soviética. Esse medo cresceu em 1957, quando os soviéticos colocaram o primeiro satélite no espaço. O lançamento do Sputnik causou uma sensação de crise no establishment norte-americano e levou a um aumento substancial do financiamento federal para pesquisa.

Uma das consequências foi a criação da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada (ARPA), que mais tarde mudaria seu nome para Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa (DARPA). A ARPA tornou-se o braço de P&D do Departamento de Defesa. Em vez de centralizar a pesquisa em laboratórios governamentais, a ARPA adotou uma abordagem mais distribuída, cultivando uma comunidade de contratados tanto da academia quanto do setor privado.

No início da década de 1960, a ARPA começou a investir pesadamente em computação, construindo grandes computadores centrais em universidades e outros centros de pesquisa. Mas mesmo para uma agência tão generosamente financiada como a ARPA, esse gasto desmedido não era sustentável. Naquela época, um computador custava centenas de milhares, senão milhões, de dólares. Assim, a ARPA desenvolveu uma maneira de compartilhar seus recursos de computação de forma mais eficiente entre seus contratados: construiu uma rede.

Essa rede foi chamada de ARPANET e lançou as bases para a internet. A ARPANET conectou computadores por meio de uma tecnologia experimental chamada comutação de pacotes, que envolvia quebrar mensagens em pequenos pedaços chamados pacotes, direcioná-los através de um labirinto de comutadores e remontá-los na outra extremidade.

Hoje, esse é o mecanismo que movimenta os dados pela internet, mas, na época, o setor de telecomunicações o considerava impraticável. Anos antes, a Força Aérea havia tentado persuadir a AT&T a construir tal rede, sem sucesso. A ARPA até ofereceu a ARPANET para a AT&T depois que ela estava em funcionamento, preferindo comprar tempo na rede em vez de executá-la por conta própria.

Diante da oportunidade de adquirir a rede de computadores mais sofisticada do mundo, a AT&T recusou. Os executivos simplesmente não viam dinheiro nisso. Essa miopia significou sorte para nós. Sob a gestão pública, a ARPANET floresceu. O controle do governo deu à rede duas grandes vantagens. A primeira era o dinheiro: a ARPA podia injetar dinheiro no sistema sem ter que se preocupar com a lucratividade. A agência encomendou pesquisas pioneiras dos cientistas da computação mais talentosos do país em uma escala que teria sido suicida para uma empresa privada.

E, tão importante quanto, a ARPA aplicou uma ética de código aberto que incentivou a colaboração e a experimentação. Os terceirizados que contribuíam para a ARPANET tinham que compartilhar o código-fonte de suas criações ou correriam o risco de perder seus contratos. Isso catalisou a criatividade científica, pois pesquisadores de várias instituições diferentes puderam refinar e ampliar o trabalho uns dos outros sem viver com medo da lei de propriedade intelectual.

A inovação mais importante que ocorreu foram os protocolos da internet, que surgiram em meados da década de 1970. Esses protocolos permitiram que a ARPANET se tornasse a internet, fornecendo uma linguagem comum que permitia a comunicação entre redes muito diferentes.

A natureza aberta e não submetida à propriedade intelectual da internet aumentou muito sua utilidade. Prometeu um padrão único e interoperável para comunicação digital: um meio universal, em vez de uma colcha de retalhos de dialetos comerciais incompatíveis.

Promovida pela ARPA e adotada por pesquisadores, a internet cresceu rapidamente. Sua popularidade logo fez com que cientistas de fora das Forças Armadas e o seleto círculo de terceirizados da ARPA exigissem acesso. Em resposta, a National Science Foundation (NSF) lançou uma série de iniciativas destinadas a levar a internet a quase todas as universidades do país. Essas iniciativas culminaram na NSFNET, uma rede nacional que se tornou a nova “espinha dorsal” da internet.

A “espinha dorsal” (backbone) era um conjunto de cabos e computadores que formavam a principal artéria da internet. Parecia um rio: os dados fluíam de uma ponta a outra, alimentando afluentes, que por sua vez se ramificavam em riachos cada vez menores. Esses fluxos atenderam a usuários individuais, que nunca tocavam diretamente na espinha. Se eles enviassem dados para outra parte da internet, eles subiam pela cadeia de afluentes até ela e depois desciam por outra cadeia, até chegarem ao fluxo que servia ao destinatário.

Uma das lições desse modelo é que a internet precisa de muitas redes em suas bordas. O rio é inútil sem afluentes para estender seu alcance. É por isso que a NSF, para garantir a maior conectividade possível, também subsidiou uma série de redes regionais que ligavam universidades e outras instituições participantes dessa “espinha dorsal” da NSFNET.

Tudo isso não foi barato, mas funcionou. Os estudiosos Jay P. Kesan e Rajiv C. Shah estimaram que o programa NSFNET custou mais de US$ 200 milhões. Outras fontes públicas, como governos estaduais, universidades financiadas pelo Estado e agências federais, provavelmente contribuíram com outros US$ 2 bilhões para a rede NSFNET. Graças a essa avalanche de dinheiro público, uma tecnologia de comunicação de ponta incubada pela ARPA ficou disponível para pesquisadores americanos no final dos anos 1980.

O caminho da privatização

Mas no início dos anos 1990, a internet estava se tornando vítima de seu próprio sucesso. O congestionamento atormentava a rede e, cada vez que a NSF a atualizava, mais pessoas se reuniam. Em 1988, os usuários enviavam menos de um milhão de pacotes por mês. Em 1992, enviaram 150 bilhões. Assim como novas rodovias geram mais tráfego, as melhorias da NSF atiçaram a demanda, sobrecarregando o sistema.

É claro que as pessoas gostaram da internet. E esses números teriam sido ainda maiores se a NSF tivesse colocado menos restrições a seus usuários. A “Política de Uso Aceitável” (AUP) da NSFNET proibiu o tráfego comercial, preservando a rede apenas para fins de pesquisa e educação. A NSF viu isso como uma necessidade política, pois o Congresso poderia cortar o financiamento se o dinheiro do contribuinte fosse visto como subsídios para a indústria.

Na prática, a AUP era amplamente inexequível, pois as empresas usavam regularmente a NSFNET. Além disso, o setor privado vinha ganhando dinheiro com a internet há décadas, tanto como terceirizados quanto como beneficiário de software, hardware, infraestrutura e com o talento de engenheiros desenvolvidos com financiamento público.

A AUP pode ter sido uma ficção legal, mas teve um efeito. Ao excluir formalmente a atividade comercial, criou um sistema paralelo de redes privadas. No início da década de 1990, vários provedores comerciais surgiram em todo o país oferecendo serviços digitais sem restrições sobre o tipo de tráfego que podiam transportar.

A maioria dessas redes se originou de financiamento do governo e contou com veteranos da ARPA com experiência técnica. Mas quaisquer que sejam suas vantagens, as redes comerciais foram proibidas pela AUP de se conectar à internet, o que inevitavelmente limitou seu valor.

A internet prosperara sob propriedade pública, mas estava chegando a um ponto de ruptura. O aumento da demanda de pesquisadores prejudicou a rede, enquanto a AUP impedia que ela alcançasse um público ainda mais amplo. Não eram problemas fáceis de resolver. Abrir a internet para todos e desenvolver a capacidade para acomodá-los apresentava desafios políticos e técnicos significativos.

O diretor da NSFNET, Stephen Wolff, viu a privatização como a resposta. Ele acreditava que entregar a internet para o setor privado traria dois grandes benefícios: aliviaria o congestionamento, causando um fluxo de novos investimentos, e acabaria com o AUP, permitindo que provedores comerciais integrassem suas redes à NSFNET. Livre do controle do governo, a internet poderia finalmente se tornar um meio de comunicação de massa.

O primeiro passo ocorreu em 1991. Alguns anos antes, a NSF havia concedido o contrato para operar sua rede a um consórcio de universidades de Michigan chamado Merit, em associação com a IBM e MCI. Este grupo havia feito uma oferta significativamente menor, percebendo uma oportunidade de negócio. Em 1991, eles decidiram lucrar, criando uma subsidiária com fins lucrativos que começou a vender acesso comercial à NSFNET sob a bênção de Wolff.

O movimento irritou o resto da indústria de redes. As empresas acusaram, com razão, a NSF de fazer um acordo secreto para dar aos seus terceirizados o monopólio comercial, e fizeram tanto barulho que audiências no Congresso foram realizadas em 1992. Essas audiências não questionaram a conveniência da privatização, mas suas condições. Agora que Wolff havia lançado a privatização, os outros provedores comerciais simplesmente queriam uma parte da ação.

Um de seus CEOs, William Schrader, testemunhou que as ações da NSF eram semelhantes a “dar ao K-mart [gigantesca rede de lojas de departamento] um parque federal”. No entanto, a solução não foi manter o parque, mas sim dividi-lo em vários K-marts. As audiências forçaram a NSF a aceitar um papel maior para a indústria na formação do futuro da rede. Como esperado, isso produziu uma privatização ainda mais rápida e profunda. Anteriormente, a NSF havia considerado reestruturar a NSFNET para permitir que mais terceirizados a controlasse.

Em 1993, em resposta à contribuição da indústria, a NSF decidiu dar um passo muito mais radical: eliminar completamente a NSFNET. Em vez de uma rede troncal e nacional, haveria vários, todos de propriedade e operados por provedores comerciais. Os líderes da indústria alegaram que o redesenho garantiu um “igualdade de condições”. Para ser mais exato, o campo ainda estava desigual, mas aberto a mais players. Se a antiga arquitetura da internet favorecia o monopólio, a nova foi feita sob medida para o oligopólio.

Não havia tantas empresas que consolidassem infraestrutura suficiente para operar uma rede troncal. Cinco, para ser exato. A NSF não estava abrindo a internet para a concorrência, mas sim entregando-a a um pequeno punhado de empresas que esperavam. Surpreendentemente, esta transferência veio sem amarras. Não haveria supervisão federal das novas redes troncais da internet, nem regras governando a operação da infraestrutura dos provedores comerciais.

Nem haveria mais financiamento para as redes regionais sem fins lucrativos que conectaram campi e comunidades à internet nos dias da NSFNET. Eles logo foram comprados ou quebrados por empresas com fins lucrativos. Em 1995, a NSF acabou com a NSFNET. Em poucos anos, a privatização estava completa.

A rápida privatização da internet não suscitou oposição e quase nenhum debate. Embora Wolff tenha liderado o caminho, ele agiu a partir de um amplo consenso ideológico. O triunfalismo do livre mercado da década de 1990 e o clima político intensamente desregulador promovido pelos democratas de Bill Clinton e pelos republicanos de Newt Gingrich enquadraram a propriedade privada total da internet como benéfica e inevitável.

O colapso da União Soviética reforçou essa visão, pois a justificativa da Guerra Fria para um planejamento público mais robusto desapareceu. Finalmente, a profunda influência da indústria sobre o processo garantiu que a privatização tomasse uma forma particularmente extrema.

Talvez o fator mais decisivo na transferência tenha sido a ausência de uma campanha organizada exigindo uma alternativa. Tal movimento poderia ter proposto uma série de medidas destinadas a popularizar a internet sem privatizá-la completamente. Em vez de abandonar as redes regionais sem fins lucrativos, o governo poderia tê-las expandido.

Essas redes, financiadas por taxas cobradas de provedores comerciais da rede troncal, permitiriam ao governo garantir acesso à internet de baixo custo e alta velocidade a todos os americanos como um direito social. Enquanto isso, a FCC poderia regular essas redes, definindo as taxas que se cobram uns dos outros para transportar o tráfego da internet e supervisioná-las como um serviço público.

Mas promover mesmo uma fração dessas políticas exigiria mobilização popular, e a internet ainda era relativamente obscura no início dos anos 1990, em grande parte confinada a acadêmicos e especialistas. Foi difícil construir uma coalizão em torno da democratização de uma tecnologia que a maioria das pessoas nem sabia que existia. Nesse cenário, a privatização obteve uma vitória tão completa que se tornou quase invisível, revolucionando silenciosamente a tecnologia que em breve revolucionaria o mundo.

Recuperando a plataforma do povo

Quase trinta anos depois, a Internet cresceu tremendamente, mas a estrutura de propriedade de sua infraestrutura central é praticamente a mesma. Em 1995, cinco empresas possuíam a rede troncal (backbone) da internet. Hoje, existem entre sete e doze grandes provedores de backbone nos Estados Unidos, dependendo de como você conta, e mais alguns no exterior. Embora uma longa série de fusões e aquisições tenha levado ao rebranding e reorganização, muitas das maiores empresas dos Estados Unidos têm vínculos com o oligopólio original, incluindo AT&T, Cogent, Sprint e Verizon.

As condições de privatização tornaram mais fácil para os titulares protegerem sua posição. Para formar uma internet unificada, as redes de backbone devem se interconectar e conectarem-se com provedores menores. É assim que o tráfego viaja de uma parte da internet para outra. No entanto, como o governo não especificou nenhuma política de interconexão quando privatizou a internet, os backbones podem negociar o acordo que quiserem.

A “espinha dorsal” (backbone) era um conjunto de cabos e computadores que formavam a principal artéria da internet. Parecia um rio: os dados fluíam de uma ponta a outra, alimentando afluentes, que por sua vez se ramificavam em riachos cada vez menores. Esses fluxos atenderam a usuários individuais, que nunca tocavam diretamente na espinha. Se eles enviassem dados para outra parte da internet, eles subiam pela cadeia de afluentes até ela e depois desciam por outra cadeia, até chegarem ao fluxo que servia ao destinatário.

Uma das lições desse modelo é que a internet precisa de muitas redes em suas bordas. O rio é inútil sem afluentes para estender seu alcance. É por isso que a NSF, para garantir a maior conectividade possível, também subsidiou uma série de redes regionais que ligavam universidades e outras instituições participantes dessa “espinha dorsal” da NSFNET.

Tudo isso não foi barato, mas funcionou. Os estudiosos Jay P. Kesan e Rajiv C. Shah estimaram que o programa NSFNET custou mais de US$ 200 milhões. Outras fontes públicas, como governos estaduais, universidades financiadas pelo Estado e agências federais, provavelmente contribuíram com outros US$ 2 bilhões para a rede NSFNET. Graças a essa avalanche de dinheiro público, uma tecnologia de comunicação de ponta incubada pela ARPA ficou disponível para pesquisadores americanos no final dos anos 1980.

O caminho da privatização

Mas no início dos anos 1990, a internet estava se tornando vítima de seu próprio sucesso. O congestionamento atormentava a rede e, cada vez que a NSF a atualizava, mais pessoas se reuniam. Em 1988, os usuários enviavam menos de um milhão de pacotes por mês. Em 1992, enviaram 150 bilhões. Assim como novas rodovias geram mais tráfego, as melhorias da NSF atiçaram a demanda, sobrecarregando o sistema.

É claro que as pessoas gostaram da internet. E esses números teriam sido ainda maiores se a NSF tivesse colocado menos restrições a seus usuários. A “Política de Uso Aceitável” (AUP) da NSFNET proibiu o tráfego comercial, preservando a rede apenas para fins de pesquisa e educação. A NSF viu isso como uma necessidade política, pois o Congresso poderia cortar o financiamento se o dinheiro do contribuinte fosse visto como subsídios para a indústria.

Na prática, a AUP era amplamente inexequível, pois as empresas usavam regularmente a NSFNET. Além disso, o setor privado vinha ganhando dinheiro com a internet há décadas, tanto como terceirizados quanto como beneficiário de software, hardware, infraestrutura e com o talento de engenheiros desenvolvidos com financiamento público.

A AUP pode ter sido uma ficção legal, mas teve um efeito. Ao excluir formalmente a atividade comercial, criou um sistema paralelo de redes privadas. No início da década de 1990, vários provedores comerciais surgiram em todo o país oferecendo serviços digitais sem restrições sobre o tipo de tráfego que podiam transportar.

A maioria dessas redes se originou de financiamento do governo e contou com veteranos da ARPA com experiência técnica. Mas quaisquer que sejam suas vantagens, as redes comerciais foram proibidas pela AUP de se conectar à internet, o que inevitavelmente limitou seu valor.

A internet prosperara sob propriedade pública, mas estava chegando a um ponto de ruptura. O aumento da demanda de pesquisadores prejudicou a rede, enquanto a AUP impedia que ela alcançasse um público ainda mais amplo. Não eram problemas fáceis de resolver. Abrir a internet para todos e desenvolver a capacidade para acomodá-los apresentava desafios políticos e técnicos significativos.

O diretor da NSFNET, Stephen Wolff, viu a privatização como a resposta. Ele acreditava que entregar a internet para o setor privado traria dois grandes benefícios: aliviaria o congestionamento, causando um fluxo de novos investimentos, e acabaria com o AUP, permitindo que provedores comerciais integrassem suas redes à NSFNET. Livre do controle do governo, a internet poderia finalmente se tornar um meio de comunicação de massa.

O primeiro passo ocorreu em 1991. Alguns anos antes, a NSF havia concedido o contrato para operar sua rede a um consórcio de universidades de Michigan chamado Merit, em associação com a IBM e MCI. Este grupo havia feito uma oferta significativamente menor, percebendo uma oportunidade de negócio. Em 1991, eles decidiram lucrar, criando uma subsidiária com fins lucrativos que começou a vender acesso comercial à NSFNET sob a bênção de Wolff.

O movimento irritou o resto da indústria de redes. As empresas acusaram, com razão, a NSF de fazer um acordo secreto para dar aos seus terceirizados o monopólio comercial, e fizeram tanto barulho que audiências no Congresso foram realizadas em 1992. Essas audiências não questionaram a conveniência da privatização, mas suas condições. Agora que Wolff havia lançado a privatização, os outros provedores comerciais simplesmente queriam uma parte da ação.

Um de seus CEOs, William Schrader, testemunhou que as ações da NSF eram semelhantes a “dar ao K-mart [gigantesca rede de lojas de departamento] um parque federal”. No entanto, a solução não foi manter o parque, mas sim dividi-lo em vários K-marts. As audiências forçaram a NSF a aceitar um papel maior para a indústria na formação do futuro da rede. Como esperado, isso produziu uma privatização ainda mais rápida e profunda. Anteriormente, a NSF havia considerado reestruturar a NSFNET para permitir que mais terceirizados a controlasse.

Em 1993, em resposta à contribuição da indústria, a NSF decidiu dar um passo muito mais radical: eliminar completamente a NSFNET. Em vez de uma rede troncal e nacional, haveria vários, todos de propriedade e operados por provedores comerciais. Os líderes da indústria alegaram que o redesenho garantiu um “igualdade de condições”. Para ser mais exato, o campo ainda estava desigual, mas aberto a mais players. Se a antiga arquitetura da internet favorecia o monopólio, a nova foi feita sob medida para o oligopólio.

Não havia tantas empresas que consolidassem infraestrutura suficiente para operar uma rede troncal. Cinco, para ser exato. A NSF não estava abrindo a internet para a concorrência, mas sim entregando-a a um pequeno punhado de empresas que esperavam. Surpreendentemente, esta transferência veio sem amarras. Não haveria supervisão federal das novas redes troncais da internet, nem regras governando a operação da infraestrutura dos provedores comerciais.

Nem haveria mais financiamento para as redes regionais sem fins lucrativos que conectaram campi e comunidades à internet nos dias da NSFNET. Eles logo foram comprados ou quebrados por empresas com fins lucrativos. Em 1995, a NSF acabou com a NSFNET. Em poucos anos, a privatização estava completa.

A rápida privatização da internet não suscitou oposição e quase nenhum debate. Embora Wolff tenha liderado o caminho, ele agiu a partir de um amplo consenso ideológico. O triunfalismo do livre mercado da década de 1990 e o clima político intensamente desregulador promovido pelos democratas de Bill Clinton e pelos republicanos de Newt Gingrich enquadraram a propriedade privada total da internet como benéfica e inevitável.

O colapso da União Soviética reforçou essa visão, pois a justificativa da Guerra Fria para um planejamento público mais robusto desapareceu. Finalmente, a profunda influência da indústria sobre o processo garantiu que a privatização tomasse uma forma particularmente extrema.

Talvez o fator mais decisivo na transferência tenha sido a ausência de uma campanha organizada exigindo uma alternativa. Tal movimento poderia ter proposto uma série de medidas destinadas a popularizar a internet sem privatizá-la completamente. Em vez de abandonar as redes regionais sem fins lucrativos, o governo poderia tê-las expandido.

Essas redes, financiadas por taxas cobradas de provedores comerciais da rede troncal, permitiriam ao governo garantir acesso à internet de baixo custo e alta velocidade a todos os americanos como um direito social. Enquanto isso, a FCC poderia regular essas redes, definindo as taxas que se cobram uns dos outros para transportar o tráfego da internet e supervisioná-las como um serviço público.

Mas promover mesmo uma fração dessas políticas exigiria mobilização popular, e a internet ainda era relativamente obscura no início dos anos 1990, em grande parte confinada a acadêmicos e especialistas. Foi difícil construir uma coalizão em torno da democratização de uma tecnologia que a maioria das pessoas nem sabia que existia. Nesse cenário, a privatização obteve uma vitória tão completa que se tornou quase invisível, revolucionando silenciosamente a tecnologia que em breve revolucionaria o mundo.

Recuperando a plataforma do povo

Quase trinta anos depois, a Internet cresceu tremendamente, mas a estrutura de propriedade de sua infraestrutura central é praticamente a mesma. Em 1995, cinco empresas possuíam a rede troncal (backbone) da internet. Hoje, existem entre sete e doze grandes provedores de backbone nos Estados Unidos, dependendo de como você conta, e mais alguns no exterior. Embora uma longa série de fusões e aquisições tenha levado ao rebranding e reorganização, muitas das maiores empresas dos Estados Unidos têm vínculos com o oligopólio original, incluindo AT&T, Cogent, Sprint e Verizon.

As condições de privatização tornaram mais fácil para os titulares protegerem sua posição. Para formar uma internet unificada, as redes de backbone devem se interconectar e conectarem-se com provedores menores. É assim que o tráfego viaja de uma parte da internet para outra. No entanto, como o governo não especificou nenhuma política de interconexão quando privatizou a internet, os backbones podem negociar o acordo que quiserem.

Eles geralmente permitem a interconexão entre si gratuitamente, porque é mutuamente benéfico, mas cobram de provedores menores para transportar o tráfego. Esses contratos não são regulamentados, mas também, muitas vezes, secretos. Negociados a portas fechadas com a ajuda de acordos de confidencialidade, eles garantem que o funcionamento profundo da internet não seja apenas controlado pelas grandes empresas, mas também oculto do público.

Mais recentemente, surgiram novas concentrações de poder. O backbone não é a única parte da internet que está nas mãos de relativamente poucas pessoas. Atualmente, mais da metade dos dados que chegam aos usuários dos EUA nos horários de pico vêm de apenas trinta empresas, das quais a Netflix é parte importante.

Da mesma forma, gigantes de telecomunicações e cabo, como Comcast, Verizon e Time Warner Cable, dominam o mercado de serviços de banda larga. Essas indústrias transformaram a arquitetura da internet, criando acesso direto às redes uma da outra, ignorando o backbone. Provedores de conteúdo como a Netflix agora enviam seus vídeos diretamente para provedores de banda larga como a Comcast, evitando uma rota tortuosa pelas entranhas da internet.

Esses acordos desencadearam uma tempestade de controvérsias e contribuíram para os primeiros passos para a regulamentação da internet nos Estados Unidos. Em 2015, a FCC anunciou sua resolução mais forte até o momento para impor a “neutralidade da rede”, o princípio de que os provedores de serviços de internet devem tratar todos os dados da mesma forma, independentemente de virem da Netflix ou do blog de alguém. Na prática, a neutralidade da rede é impossível dada a estrutura atual da internet. Mas, como um alerta, esse debate concentrou a atenção do público no controle corporativo da internet e produziu vitórias reais.

A decisão da FCC reclassificou os provedores de banda larga como “portadores comuns”, submetendo-os pela primeira vez à regulamentação das telecomunicações. E a agência prometeu usar esses novos poderes para proibir as empresas de banda larga de bloquear o tráfego para determinados sites, diminuir a velocidade dos clientes e aceitar “priorização paga” de provedores de conteúdo.

A decisão da FCC é um bom começo, mas não vai longe o suficiente. Rejeita explicitamente a “regulamentação de tarifas prescritivas em todo o setor” e isenta os provedores de banda larga de muitas das disposições da Lei de Comunicações de 1934, que data do New Deal. Também se concentra na banda larga, deixando de lado o backbone da internet. Mas a decisão é uma cunha que pode ser ampliada, especialmente porque a FCC deixou em aberto muitas das especificidades em torno de sua aplicação.

Outra frente promissora é a banda larga municipal. Em 2010, em Chattanooga, a Tennessee Municipal Electric Company começou a vender serviços de internet de alta velocidade acessíveis para os moradores. Graças a uma rede de fibra óptica construída em parte com fundos federais de fomento, a empresa oferece algumas das velocidades de internet doméstica mais rápidas do mundo.

A indústria de banda larga respondeu com força, pressionando as legislaturas estaduais a proibir ou limitar experimentos semelhantes. Mas o sucesso do modelo de Chattanooga inspirou movimentos pela banda larga municipal em outras cidades, como Seattle, onde a vereadora socialista Kshama Sawant há muito defende a ideia.

Podem parecer pequenos passos, mas apontam para a possibilidade de construção de um movimento popular para reverter a privatização. Isso envolve não apenas promover a expansão da supervisão da FCC e serviços públicos de banda larga de propriedade pública, mas também mudar a retórica em torno da reforma da internet.

Uma das obsessões mais danosas entre os reformadores da internet é a noção de que mais competição democratizará a internet. A internet precisa de muita infraestrutura para funcionar. Dividir as grandes corporações que possuem essa infraestrutura em empresas cada vez menores na esperança de que o mercado crie melhores resultados é um erro.

Em vez de tentar fugir da grandeza da internet, devemos abraçá-la e colocá-la sob controle democrático. Isso significa substituir provedores privados por alternativas públicas, quando viável, e regulá-los quando não. Não há nada nos canais ou protocolos da internet que a force a produzir grandes concentrações de poder corporativo. Esta é uma escolha política, e podemos escolher outra coisa.

Sobre o autor

Ben Tarnoff is a founding editor of Logic.