Edward Said

London Review of Books

|

| Vol. 20 No. 9 · 7 May 1998 |

Foi somente muito depois de sua morte que os críticos de Conrad tentaram reconstruir o que foi chamado de seu background polonês, do qual pouco se encontra diretamente em sua ficção. Mas o significado um tanto esquivo de sua obra não se oferece com muita facilidade, pois, mesmo se encontrarmos muita coisa sobre suas experiências, seus amigos e seus parentes poloneses, essas informações não resolverão por si mesmas o cerne de inquietação e agitação em torno do qual sua obra gira sem parar. Por fim, percebemos que essa obra é constituída pela experiência do exílio ou da alienação que não pode ser retificada. Não importa o grau de perfeição com que seja capaz de expressar alguma coisa, pois o resultado sempre lhe parece uma aproximação ao que queria dizer, e que o que foi dito foi dito tarde demais, depois do momento em que dizê-lo poderia ter sido útil. “Amy Foster”, a mais desolada de suas histórias, é sobre um jovem da Europa oriental que naufraga nas costas da Inglaterra quando estava a caminho da América e que acaba como marido da afetuosa mas pouco articulada Amy Foster. O homem permanece um estrangeiro, jamais aprende o idioma e, mesmo depois que tem um filho com Amy, não consegue fazer parte de sua própria família. Quando está próximo da morte e, em delírio, balbucia numa língua estranha, Amy vai embora com o filho, abandonando-o à sua dor final. Tal como muitas ficções de Conrad, a história é narrada por uma figura compassiva, um médico amigo do casal, mas mesmo ele não consegue salvar o jovem do isolamento, embora Conrad provoque no leitor o sentimento de que ele poderia escapar. É difícil ler “Amy Foster” sem pensar que Conrad devia temer encontrar uma morte semelhante, inconsolável, solitária, falando numa língua que ninguém entenderia.

A primeira coisa a reconhecer é a perda do lar e da língua no novo cenário, uma perda que Conrad tem a severidade de retratar como irrecuperável, inexoravelmente angustiosa, rude, intratável, sempre aguda — motivo pelo qual me vi ao longo dos anos lendo e escrevendo sobre Conrad, como um cantus firmus, um baixo-contínuo obstinado constante para muito do que vivi. Durante anos, parecia que eu voltava sempre à mesma coisa nos trabalhos que fazia, mas sempre por meio dos escritos de outras pessoas. Foi só no começo do outono de 1991, quando um diagnóstico médico me revelou subitamente a mortalidade, sobre a qual eu já deveria saber, que me vi tentando dar um sentido à minha vida no momento em que seu fim parecia tão próximo. Poucos meses depois, tentando ainda assimilar minha nova condição, me vi compondo uma longa carta explicativa para minha mãe, que já morrera havia quase dois anos, uma carta que inaugurou uma tentativa atrasada de impor uma narrativa a uma vida que eu deixara correr por si mesma, desorganizada, espalhada, descentrada. Eu tivera uma carreira honrada na universidade, escrevera bastante, adquirira uma reputação nada invejável (de “professor do terror”) graças a meus escritos, minhas falas e minha atividade militante em relação às questões palestinas, do Oriente Médio e islâmicas em geral e antiimperialistas, mas raramente havia feito uma pausa para pôr ordem na mixórdia. Eu era um trabalhador compulsivo, não gostava de férias — que raramente tive — e fazia o que fazia sem me preocupar muito (ou quase nada) com coisas como bloqueio da escrita, depressão ou esterilidade.

De repente, me vi calado, sem muito tempo disponível para fazer um levantamento de minha vida, cujas excentricidades eu aceitara como tantos fatos da natureza. Uma vez mais, reconheci que Conrad estivera ali antes de mim, exceto que ele era um europeu que deixara sua Polônia natal e se tornara um inglês, uma mudança mais ou menos dentro do mesmo mundo. Eu nasci em Jerusalém e passei a maior parte de meus anos de formação nessa cidade e antes — mas especialmente depois — de 1948, quando toda a minha família se tornou refugiada no Egito. Porém, toda a minha educação inicial se fez em escolas coloniais de elite, escolas públicas inglesas projetadas para formar uma geração de árabes com laços naturais com a Inglaterra. A última que freqüentei, antes de deixar o Oriente Médio e ir para os Estados Unidos, foi o Victoria College, no Cairo, uma escola criada de fato para educar os árabes e levantinos da classe dirigente que assumiriam o poder depois que os britânicos fossem embora. Entre meus contemporâneos e colegas de classe estavam o rei Hussein, da Jordânia, vários meninos jordanianos, egípcios, sírios e sauditas que se tornariam ministros, primeiros-ministros e empresários importantes, bem como figuras glamourosas como Michel Shalhoub, bedel-chefe da escola e atormentador-mor, que todos conheceram nas telas com o nome de Omar Sharif.

No momento que nos tornávamos alunos do VC, recebíamos o manual da escola, uma série de regulamentos que governavam todos os aspectos da vida escolar: o uniforme, o equipamento necessário para os esportes, as datas dos feriados escolares, horários de ônibus, e assim por diante. Mas a primeira regra da escola, proclamada na primeira página do manual, dizia: “O inglês é o idioma da escola; os alunos surpreendidos falando qualquer outra língua serão punidos”. Não obstante, não havia na escola nenhum aluno cuja língua materna fosse o inglês. Enquanto os professores eram todos britânicos, éramos um bando heterogêneo de árabes de vários tipos, armênios, gregos, italianos, judeus e turcos, todos com uma língua materna que a escola proibia explicitamente. Contudo, todos (ou quase todos) falávamos árabe — muitos falavam árabe e francês —, e assim conseguíamos nos refugiar num idioma comum, desafiando o que percebíamos como uma restrição colonial injusta. O poderio imperial britânico estava chegando ao fim logo após a Segunda Guerra Mundial e esse fato nos influenciou, embora eu não consiga me lembrar de nenhum estudante de minha geração que tenha sido capaz de expressar com palavras algo tão definitivo.

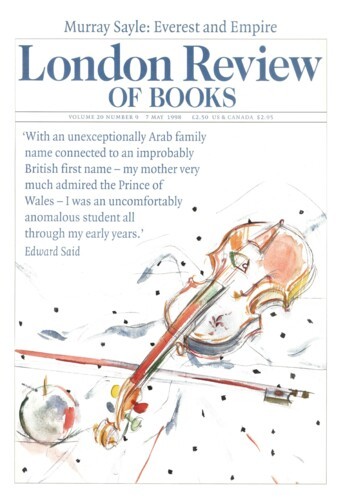

Para mim, havia uma complicação a mais: embora ambos os meus progenitores fossem palestinos — minha mãe de Nazaré, meu pai de Jerusalém —, meu pai ganhara a cidadania americana durante a Primeira Guerra Mundial, quando serviu na Força Expedicionária Americana, sob o comando de Pershing, na França. Ele deixara inicialmente a Palestina, então uma província otomana, em 1911, aos dezesseis anos de idade, para fugir do recrutamento militar que o levaria a lutar na Bulgária. Foi para os Estados Unidos, onde estudou e trabalhou durante alguns anos, depois retornou à Palestina em 1919, para abrir um negócio com seu primo. Além disso, com um nome de família árabe tão comum como Said ligado a um improvável prenome inglês (minha mãe admirava muito o príncipe de Gales em 1935, ano de meu nascimento), fui um estudante desconfortavelmente anômalo em meus primeiros anos de escola: um palestino que freqüentava a escola no Egito, com um prenome inglês, um passaporte americano e nenhuma identidade certa. Para piorar as coisas, o árabe, minha língua materna, e o inglês, meu idioma escolar, estavam inextricavelmente misturados: eu nunca soube qual era a minha primeira língua e nunca me senti plenamente à vontade nas duas, embora sonhe em ambas. Toda vez que pronuncio uma frase em inglês, ouço seu eco em árabe, e vice-versa.

Tudo isso passou pela minha cabeça naqueles meses, depois que o diagnóstico me revelou a necessidade de pensar sobre coisas definitivas. Mas fiz isso do meu jeito característico. Autor de um livro chamado Beginnings [Inícios], me vi levado para meus primeiros dias de menino em Jerusalém, Cairo e Dhour el Shweir, a aldeia das montanhas libaneses que eu odiava, mas aonde meu pai costumava nos levar para passar o verão. Descobri-me revivendo as perplexidades narrativas de meus primeiros anos, meu sentimento de dúvida e de deslocamento, de sempre me sentir no lado errado, em um lugar que parecia me escapar assim que eu tentava defini-lo ou descrevê-lo. Por que — lembro que eu me perguntava — eu não podia ter um passado simples, ser todo egípcio, ou todo alguma outra coisa, e não ter de encarar os rigores diários de questões que levavam a palavras que pareciam não ter uma origem estável? A parte pior de minha situação, que o tempo só exacerbou, era a relação conflitante entre inglês e árabe, algo que Conrad não teve de enfrentar, pois a passagem do polonês para o inglês via francês efetuou-se inteiramente dentro da Europa. Toda a minha educação foi anglocêntrica — tanto é verdade que eu sabia muito mais sobre a história e a geografia britânica e até indiana (matérias obrigatórias) do que sobre a história e a geografia do mundo árabe. Mas, embora ensinado a acreditar e pensar como um escolar inglês, também fui treinado a compreender que eu era um estranho, um Outro Não-Europeu, educado por meus superiores para conhecer meu lugar e não aspirar a ser inglês. A linha que separava Nós de Eles era lingüística, cultural, racial e étnica. Não me facilitava em nada ter nascido, ser batizado e confirmado na Igreja anglicana, onde o canto de hinos belicosos como “Adiante, soldados cristãos” e “Das montanhas geladas da Groenlândia” me fazia desempenhar ao mesmo tempo o papel de agressor e agredido. Ser ao mesmo tempo um wog* e um anglicano era viver em um estado de permanente guerra civil.

Na primavera de 1951, fui expulso do Victoria College por ser um encrenqueiro, o que significava que eu era mais visível e presa mais fácil do que os outros meninos nas escaramuças diárias entre mr. Griffith, mr. Hill, mr. Brown, mr. Maundrell, mr. Gatley e todos os outros professores ingleses, de um lado, e nós, os meninos da escola, de outro. Também tínhamos uma consciência subliminar de que a velha ordem árabe estava ruindo: a Palestina caíra, o Egito cambaleava sob a corrupção maciça do rei Farouk e sua corte (a revolução que levou Gamal Abdel Nasser e seus Oficiais Livres ao poder ocorreria em julho de 1952), a Síria passava por uma série alucinante de golpes militares, o Irã — cujo xá estava casado na época com a irmã de Farouk — teve sua primeira grande crise em 1951, e assim por diante. As perspectivas para pessoas desenraizadas como nós eram tão incertas que meu pai decidiu que seria melhor me mandar para o mais longe possível — com efeito, para uma escola austera e puritana no extremo noroeste de Massachusetts.

O dia do começo de setembro de 1951 em que minha mãe e meu pai me deixaram nos portões daquela escola e depois partiram imediatamente para o Oriente Médio foi provavelmente o mais infeliz da minha vida. Não somente a atmosfera da escola era rígida e explicitamente moralista, como parecia que eu era o único menino ali que não era americano nato, não falava com o sotaque esperado e não tinha crescido jogando beisebol, basquete e futebol americano. Pela primeira vez, eu estava privado do ambiente lingüístico de que dependia para ter uma alternativa às atenções hostis dos anglo-saxões cujo idioma não era o meu e que não hesitavam em deixar claro que eu pertencia a uma raça inferior e, de algum modo, condenada. Quem enfrentou os obstáculos cotidianos da rotina colonial saberá do que estou falando. Uma das primeiras coisas que fiz foi procurar um professor de origem egípcia cujo nome me fora dado por um amigo de minha família no Cairo. “Converse com Ned e ele fará você se sentir em casa no mesmo instante”, disse nosso amigo. Numa ensolarada tarde de sábado, me arrastei até a casa de Ned e me apresentei ao homem magro, rijo e de pele escura que era também o professor de tênis e lhe disse que Freddie Maalouf me pedira para procurá-lo. “Ah, sim”, disse o treinador de tênis com certa frieza. “Freddie.” Eu passei imediatamente a falar em árabe, mas Ned levantou a mão para me interromper. “Não, meu irmão, nada de árabe aqui. Eu deixei tudo isso para trás quando vim para a América.” E isso foi o fim daquela história.

Uma vez que eu recebera um bom ensino no Victoria College, me saí bem no internato, conseguindo o primeiro ou segundo lugar numa classe de cerca de 160 alunos. Mas também acharam que eu tinha deficiências morais, como se houvesse alguma coisa misteriosamente não muito certa em mim. Quando me formei, por exemplo, não me escolheram para orador da turma porque eu não era digno da honra — um julgamento moral que desde então achei difícil entender ou perdoar. Embora eu visitasse o Oriente Médio nas férias (minha família continuou a morar lá, mudando do Egito para o Líbano em 1963), comecei a me tornar uma pessoa totalmente ocidental. Na faculdade e na pós-graduação estudei literatura, música e filosofia, mas nada disso tinha relação com minha própria tradição. Nos anos 50 e começo dos 60, os estudantes do mundo árabe eram quase sempre cientistas, médicos e engenheiros ou especialistas em Oriente Médio que obtinham diplomas de lugares como Princeton e Harvard e que depois, em sua maioria, voltavam para seus países a fim de ensinar nas universidades. Por algum motivo, eu tinha muito pouco em comum com eles, e isso aumentou naturalmente meu isolamento quanto à minha língua e a meu passado. No outono de 1963, quando vim para Nova York a fim de lecionar em Columbia, era visto como alguém que tinha um passado árabe exótico, mas irrelevante; com efeito, lembro que a maioria de meus amigos e colegas não usava a palavra “árabe”, muito menos “palestino” para se referir a mim, preferindo o mais fácil e vago “do Oriente Médio”, termo que não ofendia ninguém. Um amigo que já lecionava em Columbia me contou mais tarde que, quando fui contratado, me descreveram no departamento como sendo um judeu de Alexandria! Lembro-me do sentimento de ser aceito e até cortejado por colegas mais velhos da universidade que, com uma ou duas exceções, me consideravam um jovem estudioso promissor, até muito promissor, de “nossa” cultura. Uma vez que naquela época não havia atividade política centrada no mundo árabe, minhas preocupações de ensino e pesquisa — que eram suficientemente canônicas, embora levemente heterodoxas — me mantiveram dentro dos limites.

A grande mudança aconteceu com a guerra árabe-israelense de 1967, que coincidiu com um período de intenso ativismo político no campus relacionado com os direitos civis e a guerra no Vietnã. Naturalmente, me envolvi em ambas as frentes, mas, para mim, havia a dificuldade adicional de tentar chamar a atenção para a causa palestina. Depois da derrota dos árabes, houve um renascimento vigoroso do nacionalismo palestino, representado pelo movimento de resistência localizado principalmente na Jordânia e nos territórios recentemente ocupados por Israel. Vários amigos e membros de minha família haviam entrado para o movimento, e, quando visitei a Jordânia, em 1968, 1969 e 1970, me vi entre vários contemporâneos de idéias similares. Mas nos Estados Unidos minhas posições políticas eram rejeitadas — com algumas exceções notáveis — tanto pelos ativistas contra guerra como pelos seguidores de Martin Luther King. Pela primeira vez, senti-me realmente dividido entre as novas pressões afirmativas de meu passado e minha língua e as complicadas exigências de uma situação nos Estados Unidos que ignorava — na verdade, desprezava — o que eu tinha a dizer sobre a busca por justiça para a Palestina, que era considerada anti-semita e parecida com o nazismo.

Em 1972, tirei férias sabáticas e aproveitei a oportunidade para passar um ano em Beirute, onde gastei a maior parte de meu tempo estudando filologia e literatura árabe, algo que nunca fizera, pelo menos não tão intensamente. O que me levou a isso foi o sentimento de que deixara crescer muito a disparidade entre minha identidade adquirida e a cultura em que nascera e da qual fora afastado. Em outras palavras, sentia uma necessidade existencial e política de harmonizar as duas, pois, quando o debate sobre o que antes era chamado de “Oriente Médio” se transformou numa discussão entre israelenses e palestinos, fui chamado a participar, por ironia, devido tanto à minha capacidade de falar como professor e intelectual americano como à contingência de eu ter nascido onde nasci. Na metade dos anos 70, eu estava na rica mas nada invejável posição de falar por duas clientelas diametralmente opostas, uma ocidental, outra árabe.

Pelo que me lembro, sempre me permiti ficar de fora do abrigo que protegia ou acomodava meus contemporâneos. Não posso dizer se isso se dava porque eu era de fato diferente, concretamente um forasteiro, ou porque era um solitário por temperamento, mas o fato é que, embora cumprisse todas as rotinas institucionais porque julgava que devia fazê-lo, algo em mim resistia a elas. Não sei o que me continha, mas, mesmo quando estava na mais profunda solidão ou fora de sincronia com todo o mundo, eu mantinha firmemente esse afastamento privado. Eu talvez tenha invejado amigos cuja língua era uma ou outra, ou que tivessem vivido no mesmo lugar a vida inteira, ou que tivessem se dado bem com as maneiras aceitas, ou que realmente pertencessem a um lugar, mas não lembro jamais ter pensado que qualquer dessas coisas me fosse possível. Não que eu me considerasse especial; o fato é que não me enquadrava nas situações em que me envolvia e não me incomodava muito aceitar esse estado de coisas. Além disso, sempre fui atraído por autodidatas obstinados e por vários tipos de desajustados intelectuais. Em parte, era a desconsideração para com a perspectiva peculiar deles que me atraía em escritores e artistas como Conrad, Vico, Adorno, Swift, Adonis, Hopkins, Auerbach, Glenn Gould, que tinham um estilo ou uma maneira de pensar altamente individualista e impossível de imitar, para quem o meio de expressão, fosse música ou palavras, era carregado de excentricidade, muito trabalhado, consciente de si mesmo no mais alto grau. O que me impressionava neles não era o mero fato de sua auto-invenção, mas que a empreitada se localizava de modo deliberado e aborrecido dentro de uma história geral que eles haviam escavado ab origine.

Depois de assumir gradualmente o tom profissional de um professor universitário americano como maneira de submergir meu passado difícil e inassimilável, comecei a pensar e escrever de modo contrapontístico, usando as metades díspares de minha experiência, de árabe e americano, para trabalhar com ambas e, ao mesmo tempo, uma contra a outra. Essa tendência começou a tomar forma após 1967, e, embora fosse difícil, era também estimulante. O que provocou a mudança em meu sentimento para comigo mesmo e com a língua que eu estava usando foi a percepção de que, ao me adaptar às exigências da vida no melting pot norte-americano, fui forçado a aceitar o princípio da anulação sobre o qual Adorno fala de maneira muito perspicaz em Minima moralia:

A vida passada dos emigrados é, como sabemos, anulada. Antes, era a ordem de prisão, hoje é a experiência intelectual que é declarada não-transferível e não-naturalizável. Qualquer coisa que não é reificada, que não pode ser contada e medida, deixa de existir. Porém, não satisfeita com isso, a reificação espalha-se para seu próprio oposto, a vida que não pode ser diretamente atualizada; qualquer coisa que vive meramente de pensamento e lembrança. Para isso, inventou-se uma rubrica especial. Chama-se “antecedentes” e aparece na ficha como um apêndice, depois de sexo, idade e profissão. Para completar sua violação, a vida é arrastada no automóvel triunfal dos estatísticos unidos e até o passado não está mais a salvo do presente, cuja recordação o condena pela segunda vez ao esquecimento.

Para minha família e para mim, a catástrofe de 1948 (eu tinha então doze anos) foi vivida de modo apolítico. Durante duas décadas, após a expropriação e a expulsão de seus lares e seu território, a maioria dos palestinos foi obrigada a vivercomo refugiada, tendo de se reconciliar não com o passado, que estava perdido, mas com o presente. Não quero sugerir que minha vida de escolar, que aprendia a falar e cunhar uma língua que me permitiu viver como cidadão dos Estados Unidos, tenha acarretado algo parecido com o sofrimento da primeira geração de refugiados palestinos, espalhados pelo mundo árabe, onde leis odiosas lhes tornavam impossível a naturalização, o trabalho e a viagem e os obrigavam a se recadastrar mensalmente na polícia; muitos foram forçados a viver em campos estarrecedores como os de Sabra e Shatila, em Beirute, cenários de massacres 34 anos depois. Porém, o que experienciei foi a supressão de uma história enquanto todos ao meu redor comemoravam a vitória de Israel, de sua terrível e veloz espada — como Barbara Tuchman disse de forma magistral —, às custas dos habitantes originais da Palestina, que se viram forçados a provar repetidamente que haviam existido no passado. “Não existem palestinos”, disse Golda Meir em 1969, e isso estabeleceu para mim e muitos outros o desafio algo absurdo de refutá-la, de começar a articular uma história de perda e expropriação que tinha de ser deslindada, minuto a minuto, palavra por palavra, polegada por polegada, da verdadeira história da criação, da existência e das realizações de Israel. Eu trabalhava quase que inteiramente com elementos negativos, com a não-existência, a não-história que eu precisava de algum modo tornar visível apesar das oclusões, representações erradas e negações.

Inevitavelmente, isso me conduziu a reconsiderar as noções de escrita e linguagem, que até então eu havia tratado como se fossem animadas por um determinado texto ou tema — a história do romance, por exemplo, ou a idéia de narrativa como um tema na prosa de ficção. O que passou a me preocupar foi como o tema se constituía, de que modo uma linguagem podia se formar — a escrita como uma construção de realidades que serviam instrumentalmente a um ou outro propósito. Tratava-se do mundo do poder e das representações, um mundo que passava a existir graças a uma série de decisões tomadas por escritores, políticos, filósofos para sugerir ou obscurecer uma realidade e, ao mesmo tempo, apagar as outras. A primeira dessas tentativas que fiz foi um ensaio curto que escrevi em 1968 intitulado “O árabe retratado”, no qual eu descrevia a imagem do árabe que fora manipulada no jornalismo e em alguns textos eruditos de forma a evitar qualquer discussão da história e da experiência como eu e muitos outros árabes havíamos vivido. Escrevi também um longo estudo da prosa de ficção árabe após 1948 em que mostrava o aspecto fragmentário, em combate, da linha narrativa.

Nos anos 70, dei meus cursos de literatura européia e americana em Columbia e outros lugares e, pouco a pouco, entrei nos mundos político e discursivo da política do Oriente Médio e internacional. Vale a pena mencionar aqui que, durante meus quarenta anos de professor, jamais lecionei outra coisa que não pertencesse ao cânone ocidental e, com certeza, nada sobre o Oriente Médio. Há muito tempo, eu tinha a ambição de dar um curso sobre literatura árabe moderna, mas não cheguei lá, e, nos últimos trinta anos, estive planejando um seminário sobre Vico e Ibn Khaldun (este, um grande historiógrafo e filósofo da história que viveu no século XIV). Mas meu sentimento de identidade como professor de literatura ocidental excluía esse outro aspecto de minhas atividades, ao menos no que se referia à sala de aula. Por ironia, o fato de eu continuar a escrever e lecionar sobre minha matéria deu aos patrocinadores e anfitriões de universidades que me convidavam a dar conferências uma desculpa para ignorar minha atividade política embaraçadora e pedir especificamente que eu tratasse de um tópico literário. E havia aqueles que falavam de meus esforços a favor de “meu povo”, sem jamais mencionar o nome desse povo. “Palestino” ainda era uma palavra a ser evitada.

Até mesmo no mundo árabe a Palestina causou-me muito opróbrio. Em 1985, quando a Liga de Defesa Judaica chamou-me de nazista, puseram fogo em meu escritório na universidade e eu e minha família recebemos inúmeras ameaças de morte, mas quando Anwar Sadat e Yasser Arafat me indicaram para ser o representante palestino nas conversações de paz (sem jamais me consultar) e não consegui sair de meu apartamento, tão grande era o assédio da imprensa, me tornei objeto da hostilidade nacionalista da extrema esquerda porque era considerado liberal demais na questão da Palestina e na idéia da coexistência entre judeus israelenses e árabes palestinos. Tenho sido consistente em minha crença de que não existe opção militar para ambos os lados e que somente um processo de reconciliação pacífica e justiça pelo que os palestinos tiveram de suportar com a expropriação e a ocupação militar poderá funcionar. Sempre critiquei também o uso de slogans e clichês como “luta armada” e o aventureirismo revolucionário que provocava mortes inocentes e não fazia nada para o progresso político da causa palestina. “A situação difícil da vida privada hoje é mostrada por sua arena”, escreveu Adorno. “Habitar, em seu sentido próprio, é impossível agora. As residências tradicionais em que crescemos se tornaram intoleráveis: cada traço de conforto nelas é pago com uma traição do conhecimento; cada vestígio de abrigo, com o pacto bolorento dos interesses familiares.” E de forma ainda mais inflexível ele continua:

A casa acabou [...] A melhor conduta, diante de tudo isso, ainda parece ser a de não-comprometimento, a de suspensão: levar uma vida privada, na medida em que a ordem social e as nossas próprias necessidades não tolerarão outra coisa, mas não atribuir peso a ela como algo ainda socialmente substancial e individualmente apropriado. “É até parte de minha boa sorte não ser proprietário de uma casa”, já escreveu Nietzsche em A gaia ciência. Hoje, devemos acrescentar: faz parte da moralidade não estar em casa na própria casa.

Quanto a mim, não consegui viver uma vida sem compromisso ou suspensa: não hesitei em declarar minha filiação a uma causa extremamente impopular. Por outro lado, sempre me reservei o direito de ser crítico, até mesmo quando isso entrava em conflito com a solidariedade ou com o que outros esperavam em nome da lealdade nacional. Há um desconforto claro, quase palpável, nessa posição, especialmente tendo em vista a irreconciliabilidade dos dois públicos e das duas vidas que eles exigiram.

O reflexo disso na minha escrita foi uma tentativa de conseguir uma maior transparência, libertar-me do jargão acadêmico e não me esconder atrás de eufemismos e circunlóquios quando se tratava de questões difíceis. Dei o nome de “mundanidade” a essa voz, com o que não me refiro ao savoir faire do homem elegante, mas a uma atitude informada e destemida no sentido de explorar o mundo em que vivemos. Palavras cognatas, derivadas de Vico e Auerbach, foram “secular” e “secularismo”, aplicadas a matérias “terrenas”; nessas palavras — que derivam da tradição materialista italiana que vai de Lucrécio a Gramsci e Lampedusa — encontrei um corretivo importante para a tradição idealista germânica de sintetizar o antitético, tal como encontramos em Hegel, Marx, Lukács e Habermas. “Terreno” conota não somente este mundo histórico feito por homens e mulheres, em vez de por Deus ou pelo “gênio da nação”, como o chamou Herder, mas sugere ainda uma base territorial para minha argumentação e linguagem, que procedem de uma tentativa de compreender as geografias imaginativas criadas e depois impostas pelo poder a terras e povos distantes. Em Orientalismo e em Cultura e imperialismo, e depois nos cinco ou seis livros explicitamente políticos sobre a Palestina e o mundo islâmico que escrevi na mesma época, senti que estava moldando um eu que revelava para a platéia ocidental coisas que até então estavam escondidas ou não haviam sido discutidas. Assim, ao falar sobre o Oriente, que até aquele momento se acreditava ser um simples fato da natureza, tentei desvelar a obsessão geográfica antiga e muito variada por um mundo distante, amiúde inacessível, que ajudou a Europa a se definir como o oposto. Da mesma forma, eu acreditava que a Palestina, um território apagado no processo de construção de outra sociedade, poderia ser restaurada como um ato de resistência política à injustiça e ao esquecimento.

Às vezes, eu notava que me tornara uma criatura peculiar para muitas pessoas e até para alguns amigos, que pressupunham que ser palestino era equivalente a algo mitológico como um unicórnio ou uma variante sem futuro do ser humano. Uma psicóloga de Boston, especializada em solução de conflitos e que eu conhecera em vários seminários que envolviam palestinos e israelenses, certa vez me telefonou de Greenwich Village e me perguntou se podia me fazer uma visita. Ao entrar em minha casa, olhou incrédula para o piano — “ah, você realmente toca piano”, disse ela, com um traço de descrença na voz —, deu a volta e começou a sair. Perguntei-lhe se gostaria de uma xícara de chá antes de partir (afinal, ponderei eu, você veio de longe para uma visita tão curta), mas ela disse que não tinha tempo. “Só vim para ver como você vivia”, explicou sem um pingo de ironia. Em outra ocasião, um editor de outra cidade recusou-se a assinar meu contrato enquanto eu não almoçasse com ele. Quando perguntei a sua assistente por que era tão importante o almoço, ela me disse que o grande homem queria ver como eu me saía à mesa. Felizmente, nenhuma dessas experiências me afetou por muito tempo: eu estava sempre com pressa para ir dar aula ou cumprir um prazo e evitei deliberadamente o autoquestionamento que me teria levado a uma depressão terminal. De qualquer modo, a intifada palestina que irrompeu em dezembro de 1987 confirmou a existência de nosso povo de uma forma mais dramática e convincente do que qualquer coisa que eu pudesse dizer. Porém, não demorou para que eu me visse transformado numa figura simbólica, arrastado por umas poucas centenas de palavras escritas ou dez segundos de fala para ser testemunha “do que os palestinos estão dizendo”, mas decidi escapar desse papel, em especial devido às minhas discordâncias com a liderança da OLP a partir do final dos anos 80.

Não tenho certeza se devo chamar isso de auto-invenção perpétua ou inquietação constante. Seja o que for, aprendi há muito tempo a prezá-la. A identidade tem a ver com sondar um sujeito tanto quanto se possa imaginar. Nada é menos interessante do que o auto-estudo narcisista que hoje, em muitos lugares, passa por ser política da identidade, ou estudos étnicos, ou afirmações de raízes, orgulho cultural, nacionalismo militante, e assim por diante. Temos de defender povos e identidades ameaçados de extermínio ou subordinados porque são considerados inferiores, mas isso é muito diferente de engrandecer um passado inventado por motivos atuais. Os intelectuais americanos têm a obrigação para com nosso país de lutar contra o antiintelectualismo grosseiro, a fanfarronice, a injustiça e o provincianismo que desfigura sua carreira de última superpotência. É muito mais desafiador transformar-se em algo diferente do que insistir nas virtudes de ser americano no sentido ideológico. Por ter perdido um país sem esperança imediata de recuperá-lo, não encontro muito conforto em cultivar um novo jardim ou procurar alguma outra associação para me filiar. Aprendi com Adorno que a reconciliação sob coerção é covarde e inautêntica: mais vale uma causa perdida do que uma triunfante; é mais satisfatório o sentimento do provisório e contingente — uma casa alugada, por exemplo — do que a solidez proprietária da posse permanente. É por isso que dândis como Oscar Wilde e Baudelaire parecem-me intrinsecamente mais interessantes do que louvadores da virtude estabelecida, como Wordsworth ou Carlyle.

Nos últimos cinco anos, venho escrevendo duas colunas por mês para a imprensa árabe. Apesar de minha posição política extremamente anti-religiosa, sou freqüentemente descrito no mundo islâmico como defensor do islã e considerado um de seus partidários por alguns dos partidos islâmicos. Nada poderia estar mais longe da verdade, assim como dizer que fui um apologista do terrorismo. O aspecto prismático do que escrevemos quando não pertencemos inteiramente a qualquer campo, ou não somos militantes integrais de qualquer causa, é difícil de administrar, mas nisso também aceitei a irreconciliabilidade dos vários aspectos conflitantes — ou pelo menos harmonizados de modo incompleto — daquilo que, cumulativamente, parece que defendi. Uma expressão de Günter Grass descreve bem a situação: “intelectual sem mandato”. Uma situação complicada surgiu no final de 1993 quando, depois de parecer ser a voz aprovada da luta palestina, escrevi de maneira cada vez mais cortante sobre minhas discordâncias com Arafat e sua turma. Fui imediatamente rotulado de “inimigo da paz” porque tive a falta de tato de descrever o tratado de Oslo como profundamente falho. Agora que há todos os motivos para uma pausa, perguntam-me periodicamente como me sinto por ter razão, mas fiquei mais surpreso do que todos: profecias não fazem parte do meu arsenal.

Nos últimos três ou quatro anos, venho tentando escrever uma memória do começo de minha vida — ou seja, de minha vida pré-política — em larga medida porque penso ser uma história que vale a pena resgatar e comemorar, tendo em vista que os três lugares em que cresci deixaram de existir. A Palestina é agora Israel; o Líbano, depois de vinte anos de guerra civil, guarda pouco do lugar entediante onde eu passava meus verões trancado em Dhour el Shweir, e o Egito colonial e monárquico desapareceu em 1952. Minhas lembranças daqueles dias e lugares permanece extremamente vívida, cheia de pequenos detalhes que parecem ter sido preservados por mim entre as capas de um livro, repleta também de sentimentos não expressos gerados por situações ou eventos que ocorreram há décadas, mas que dão a impressão de esperar para serem articulados agora. Conrad diz, em Nostromo, que em cada coração espreita o desejo de escrever de uma vez por todas e para sempre um relato verdadeiro do que aconteceu, e isso foi certamente o que me levou a escrever minha memória, assim como me vi escrevendo uma carta para minha falecida mãe, por desejo de uma vez mais comunicar algo terrivelmente importante para uma presença primordial em minha vida. “Em seu texto”, diz Adorno,

o escritor ergue uma casa [...] Para um homem que não tem mais uma terra natal, escrever torna-se um lugar para viver [...] [Contudo] a exigência de que nos endureçamos contra a autocomiseração implica a necessidade técnica de conter qualquer enfraquecimento da tensão intelectual com a máxima vigilância e eliminar tudo o que comece a se incrustar na obra ou deixar-se vaguear ociosamente, o que pode, em um estágio inicial, ter servido, como uma conversa fiada, para gerar uma atmosfera cálida que conduz ao crescimento, mas que agora é deixado para trás, raso e cediço. No final, o escritor não tem permissão nem para viver em sua escrita.

Conseguimos, no máximo, uma satisfação provisória, que é logo atacada de emboscada pela dúvida, e uma necessidade de reescrever e refazer que torna o texto inabitável. Melhor isso, no entanto, do que o sono da satisfação consigo mesmo e o ponto final da morte.

Sobre o autor

Edward Said, who died in 2003, first contributed to the LRB in 1981.