Tony Judt

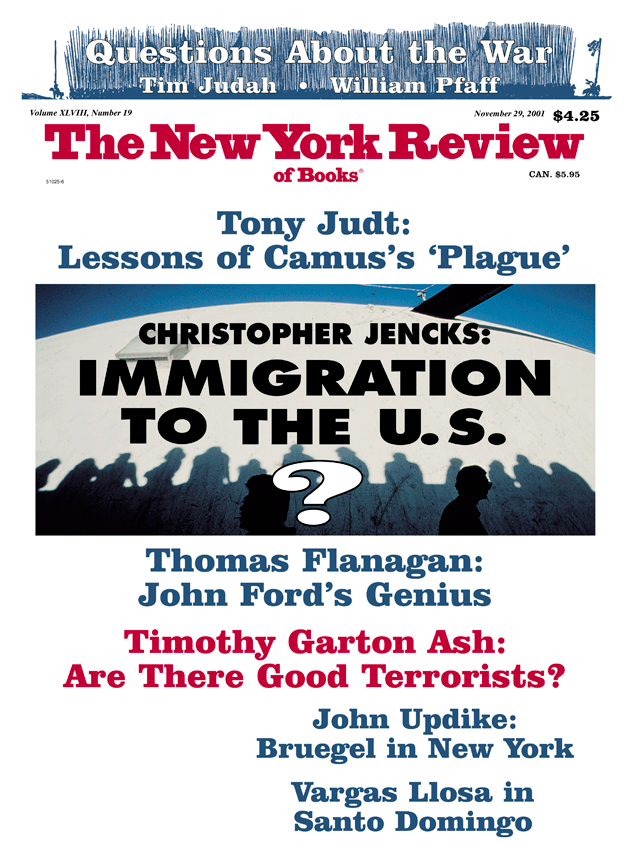

The New York Review

The New York Review

|

| November 29, 2001 issue |

A editora Penguin acaba de publicar uma nova tradução de La peste, de Albert Camus, feita por Robin Buss, e o texto que se segue é o da minha introdução, escrita há alguns meses. Muitos leitores já estarão familiarizados com essa fábula sobre a chegada da peste à cidade de Oran, no Norte da África, em 194-, e as diferentes maneiras pelas quais seus habitantes reagem ao impacto devastador que ela exerce sobre sua vida. Hoje, A peste assume um novo significado e um dramático sentido de urgência.

A insistência de Camus em situar a responsabilidade moral individual no centro mesmo de todas as escolhas públicas é um desafio direto aos cômodos hábitos da nossa era. Sua definição de heroísmo — pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias movidas pela simples noção de decência — soa mais verdadeira do que admitíamos no passado. Sua descrição de julgamentos instantâneos ex cathedra — "Irmãos, vocês fizeram por merecer" — parecerá sinistramente familiar a todos nós.

A firmeza com que Camus distingue a diferença entre o bem e o mal, a despeito da compaixão que demonstra pelos que duvidam e aceitam fazer concessões, pelos motivos e erros de uma humanidade imperfeita, lança uma luz nada lisonjeira sobre os que, na nossa época, insistem emtudo relativizar e em trocar de opinião segundo as conveniências do momento. E seu controvertido recurso a uma epidemia biológica para ilustrar os dilemas do contágio moral mostrou-se bemsucedido em aspectos que seu autor não poderia ter imaginado. Aqui em Nova York, em novembro de 2001, estamos mais bem situados do que desejaríamos para sentir o golpe vibrado pela premonitória última frase do romance.

A peste é o romance mais bem-sucedido de Albert Camus. Publicado em 1947, quando o autor tinha 33 anos, obteve um triunfo instantâneo. Um ano depois já tinha sido traduzido para nove idiomas, e muitos outros viriam a seguir. Nunca chegou a estar fora de circulação e foi alçado à condição de clássico da literatura mundial mesmo antes da morte prematura do autor, num acidente de carro, em janeiro de 1960. Mais ambicioso do que O estrangeiro, o romance de estreia que fez sua reputação, e mais acessível do que seus escritos posteriores, A peste é o livro pelo qual Camus tornou-se conhecido de milhões de leitores. Ele poderia ter achado isso estranho — O homem revoltado, publicado quatro anos depois, era o que, pessoalmente, ele preferia entre seus livros.

Como muitas das melhores obras de Camus, A peste exigiu de seu autor muito tempo de trabalho. Ele começou a juntar material para o livro em janeiro de 1941, ao chegar a Oran, a cidade do litoral da Argélia onde se passa sua história. Continuou a trabalhar no manuscrito em Le Chambon-sur-Lignon, um vilarejo nas montanhas na região central da França, aonde foi para se recuperar de uma das frequentes crises provocadas pela tuberculose no verão de 1942. Camus, contudo, logo se viu atraído para a participação na Resistência, de modo que só pôde voltar a dar atenção ao livro depois da libertação da França. Àquela altura, no entanto, o obscuro romancista argelino já havia se transformado numa figura nacional: um herói da resistência intelectual, editor de Combat (um diário nascido na clandestinidade e que exerceu enorme influência nos anos do pós-guerra) e um ícone de uma nova geração de homens e mulheres franceses, sedentos por ideias e por ídolos.

Camus parecia se encaixar à perfeição no papel. Atraente e encantador, um partidário carismático de radicais mudanças políticas e sociais, desfrutava de uma autoridade sem igual sobre milhões de seus compatriotas. Nas palavras de Raymond Aron, os leitores dos editoriais de Camus tinham “desenvolvido o hábito de formar seu pensamento diário a partir dele”. Havia outros intelectuais na Paris do pós-guerra destinados a desempenhar papéis importantes nos anos que estavam por vir: o próprio Aron, Simone de Beauvoir e, é claro, Jean-Paul Sartre. Mas Camus era diferente. Nascido na Argélia em 1913, era mais jovem que seus colegas da Rive Gauche, a maioria dos quais já estava na casa dos quarenta anos ao fim da guerra. Ele era mais "exótico", tendo chegado da distante Argel e não saído da estufa formada pelas escolas e faculdades parisienses; e havia nele algo de especial. Um observador da época captou bem isso: "O que me chamou a atenção foi o seu rosto, tão humano e sensível. Há nesse homem uma integridade tão patente que impõe um respeito quase imediato; simplesmente ele não é como os outros homens".1

A insistência de Camus em situar a responsabilidade moral individual no centro mesmo de todas as escolhas públicas é um desafio direto aos cômodos hábitos da nossa era. Sua definição de heroísmo — pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias movidas pela simples noção de decência — soa mais verdadeira do que admitíamos no passado. Sua descrição de julgamentos instantâneos ex cathedra — "Irmãos, vocês fizeram por merecer" — parecerá sinistramente familiar a todos nós.

A firmeza com que Camus distingue a diferença entre o bem e o mal, a despeito da compaixão que demonstra pelos que duvidam e aceitam fazer concessões, pelos motivos e erros de uma humanidade imperfeita, lança uma luz nada lisonjeira sobre os que, na nossa época, insistem emtudo relativizar e em trocar de opinião segundo as conveniências do momento. E seu controvertido recurso a uma epidemia biológica para ilustrar os dilemas do contágio moral mostrou-se bemsucedido em aspectos que seu autor não poderia ter imaginado. Aqui em Nova York, em novembro de 2001, estamos mais bem situados do que desejaríamos para sentir o golpe vibrado pela premonitória última frase do romance.

A peste é o romance mais bem-sucedido de Albert Camus. Publicado em 1947, quando o autor tinha 33 anos, obteve um triunfo instantâneo. Um ano depois já tinha sido traduzido para nove idiomas, e muitos outros viriam a seguir. Nunca chegou a estar fora de circulação e foi alçado à condição de clássico da literatura mundial mesmo antes da morte prematura do autor, num acidente de carro, em janeiro de 1960. Mais ambicioso do que O estrangeiro, o romance de estreia que fez sua reputação, e mais acessível do que seus escritos posteriores, A peste é o livro pelo qual Camus tornou-se conhecido de milhões de leitores. Ele poderia ter achado isso estranho — O homem revoltado, publicado quatro anos depois, era o que, pessoalmente, ele preferia entre seus livros.

Como muitas das melhores obras de Camus, A peste exigiu de seu autor muito tempo de trabalho. Ele começou a juntar material para o livro em janeiro de 1941, ao chegar a Oran, a cidade do litoral da Argélia onde se passa sua história. Continuou a trabalhar no manuscrito em Le Chambon-sur-Lignon, um vilarejo nas montanhas na região central da França, aonde foi para se recuperar de uma das frequentes crises provocadas pela tuberculose no verão de 1942. Camus, contudo, logo se viu atraído para a participação na Resistência, de modo que só pôde voltar a dar atenção ao livro depois da libertação da França. Àquela altura, no entanto, o obscuro romancista argelino já havia se transformado numa figura nacional: um herói da resistência intelectual, editor de Combat (um diário nascido na clandestinidade e que exerceu enorme influência nos anos do pós-guerra) e um ícone de uma nova geração de homens e mulheres franceses, sedentos por ideias e por ídolos.

Camus parecia se encaixar à perfeição no papel. Atraente e encantador, um partidário carismático de radicais mudanças políticas e sociais, desfrutava de uma autoridade sem igual sobre milhões de seus compatriotas. Nas palavras de Raymond Aron, os leitores dos editoriais de Camus tinham “desenvolvido o hábito de formar seu pensamento diário a partir dele”. Havia outros intelectuais na Paris do pós-guerra destinados a desempenhar papéis importantes nos anos que estavam por vir: o próprio Aron, Simone de Beauvoir e, é claro, Jean-Paul Sartre. Mas Camus era diferente. Nascido na Argélia em 1913, era mais jovem que seus colegas da Rive Gauche, a maioria dos quais já estava na casa dos quarenta anos ao fim da guerra. Ele era mais "exótico", tendo chegado da distante Argel e não saído da estufa formada pelas escolas e faculdades parisienses; e havia nele algo de especial. Um observador da época captou bem isso: "O que me chamou a atenção foi o seu rosto, tão humano e sensível. Há nesse homem uma integridade tão patente que impõe um respeito quase imediato; simplesmente ele não é como os outros homens".1

A reputação pública de Camus garantiu o sucesso do seu livro. Mas o momento em que foi publicado também foi, em parte, responsável por isso. Quando o livro foi lançado, os franceses começavam a esquecer os constrangimentos e as soluções de compromisso dos quatro anos de ocupação alemã. O marechal Philippe Pétain, o chefe de Estado que iniciou e encarnou a política de colaboração com os nazistas vitoriosos, tinha sido julgado e preso. Outros políticos colaboracionistas tinham sido executados ou banidos da vida pública. O mito de uma gloriosa resistência nacional era cuidadosamente cultivado por políticos de todos os matizes ideológicos, de Charles de Gaulle aos comunistas; incômodas memórias pessoais tinham recebido uma tranquilizadora camada de verniz estampando a versão oficial, segundo a qual a França havia sido libertada dos seus opressores pelos esforços conjuntos da resistência doméstica e das forças da França Livre, lideradas desde Londres por De Gaulle.

Nesse contexto, a alegoria de Albert Camus a propósito da ocupação da França na época da guerra reabria um doloroso capítulo do passado recente francês, mas por um viés indireto e aparentemente apolítico. Por aquele ângulo, evitava provocar suscetibilidades partidárias, comexceção das extremas esquerda e direita, abordando temas delicados sem que as pessoas se recusassem de antemão a ouvi-lo. Se o romance tivesse aparecido em 1945, a atmosfera raivosa e partidarizada animada por sentimentos de vingança teria sufocado suas reflexões ponderadas a respeito da justiça e da responsabilidade. Se tivesse sido adiado até os anos 1950, seu tema teria provavelmente sido posto de lado, em face dos novos alinhamentos surgidos em função da Guerra Fria.

A identificação de Camus com o dr. Rieux reflete seu estado de espírito instável desses anos. Rieux é um homem que, diante do sofrimento e de uma crise comum, faz o que deve fazer e se torna um líder e um exemplo, não levado por uma coragem heroica, mas antes por uma espécie de otimismo necessário. No fim dos anos 1940, Camus estava exausto e deprimido, sentindo o peso do fardo das expectativas depositadas nele como intelectual público: conforme confiou aos seus diários, "todos querem que o homem ainda empenhado em sua busca já tenha alcançado logo suas conclusões". Do filósofo “existencialista” (um rótulo que sempre desagradou a Camus) as pessoas esperavam uma visão de mundo pronta e acabada; mas Camus não tinha nenhuma a oferecer.3 Como expressou por meio de Rieux, ele estava "farto do mundo em que vivia"; tudo o que podia oferecer com alguma certeza era "algum sentimento por seus semelhantes e [ele estava] determinado a rejeitar qualquer injustiça e qualquer concessão".

O dr. Rieux faz a coisa certa apenas porque enxerga claramente o que precisa ser feito. Numterceiro personagem, Tarrou, Camus incorporou uma exposição mais elaborada de seu pensamento moral. Como Camus, Tarrou está na casa dos trinta anos; deixou sua casa, segundo ele mesmo, movido pelo desgosto que sentia pela postura do pai de defender a pena de morte — tema comque Camus se preocupou intensamente e sobre o qual escreveu bastante nos anos do pós-guerra.4

De modo doloroso, Tarrou refletiu sobre sua vida e seus compromissos passados, e sua confissão a Rieux ocupa o cerne mesmo da mensagem moral do romance: "Pensei que estava lutando contra a peste. Eu me dei conta de que, indiretamente, tinha apoiado a morte de milhares de homens, de que tinha causado suas mortes ao aprovar ações e princípios que inevitavelmente levaram a elas". Essa passagem pode ser lida como expressando as reflexões arrependidas do próprio Camus sobre sua passagem pelo Partido Comunista na Argélia durante os anos 1930. Mas as conclusões de Tarrou vão além da admissão de um erro político: "Estamos todos na peste. [...] Tudo o que sei é que é preciso dar o melhor de si para não vir a ser também uma vítima da peste. [...] E é por isso que decidi rejeitar tudo que, direta ou indiretamente, faça as pessoas morrer ou justifique o fato de outras pessoas fazerem com que morram". Essa é a voz autêntica de Albert Camus e esboça a posição que assumiria pelo resto da vida em relação ao dogma ideológico, ao assassinato político ou judiciário e a todas as formas de irresponsabilidade ética — atitude que mais tarde lhe cobraria um alto custo em termos de amigos e até mesmo em influência no mundo polarizado da inteligência parisiense.

A defesa feita por Tarrou/Camus das suas recusas e dos seus compromissos nos leva de volta à questão do status de A peste. Trata-se de um romance bem-sucedido em vários níveis, como deve ser qualquer grande romance, porém é, acima de tudo, uma inegável história de fundo moral. Camus tinha Moby Dick em alta conta e, como Melville, não hesitava em dotar sua história de símbolos e metáforas. Porém Melville podia se dar ao luxo de ir e vir livremente, para trás e para adiante, entre a narrativa sobre a caça a uma baleia e uma fábula a respeito da obsessão humana; entre a Oran de Camus e o dilema da escolha humana havia a realidade da vida na França de Vichy entre 1940 e 1944. Leitores de A peste, tanto hoje como em 1947, não estariam errados, portanto, em abordá-lo como uma alegoria sobre os anos da ocupação.

Isso se deve, em parte, ao fato de Camus deixar claro que se trata de uma história sobre "nós". A maior parte da história é contada na terceira pessoa. Mas, espalhado estrategicamente ao longo do texto, há o ocasional "nós", e o "nós" em questão — pelo menos para o público mais imediato de Camus — são os franceses em 1947. A “calamidade” que se abateu sobre os cidadãos da Oran ficcional é aquela que vitimou a França em 1940, com a derrota militar, o abandono da República e o estabelecimento do regime de Vichy sob a tutela alemã. O relato de Camus a propósito da chegada dos ratos ecoava uma visão bastante disseminada sobre a divisão em que se encontrava a própria França em 1940: "Era como se o próprio solo sobre o qual nossas casas estavamconstruídas estivesse sendo expurgado de um excesso de bile, deixando vir à tona furúnculos e abcessos que até então o tinham devorado por dentro". Na França, muitos, a princípio, tinhamcompartilhado da reação inicial do padre Paneloux: "Irmãos, vocês fizeram por merecer". Durante um bom tempo as pessoas não se dão conta do que aconteceu e a vida parece seguir seu curso — "quanto às aparências, nada havia mudado". "A cidade era habitada por pessoas que caminhavam como que adormecidas." Depois, quando a peste já tinha passado, a amnésia se instala — "elas negavam que nós [sic] tínhamos sido aquele povo entorpecido". Tudo isso e muito mais — o mercado negro, o fracasso dos administradores em dar às coisas seu verdadeiro nome e em assumir a liderança moral da nação — descreviam com tamanha precisão o passado recente francês que era impossível não reconhecer as verdadeiras intenções de Camus.

Entretanto, a maior parte dos alvos de Camus não se deixa rotular facilmente, e a alegoria foge ao espírito da retórica moral polarizada, muito comum no período do pós-guerra. Cottard, que se resigna à peste, julgando-a forte demais para ser combatida, e que considera as "equipes sanitárias" uma perda de tempo, é claramente alguém que vem a ser um "colaboracionista" emrelação ao destino da cidade. Ele prospera em meio à nova situação e só tem a perder com a volta aos "velhos tempos". Mas ele é retratado com simpatia, e Tarrou e os outros continuam a manter contato com ele e até a discutir com ele suas ações. Tudo o que pedem, nas palavras de Tarrou, é que ele "tente não espalhar deliberadamente a peste".

No final, Cottard é violentamente espancado pelos cidadãos recém-liberados — um lembrete das punições violentas dirigidas aos supostos colaboradores por ocasião da Libertação, praticadas muitas vezes por homens e mulheres cujo entusiasmo pela vingança violenta os ajudou — e a outros — a esquecer as próprias concessões feitas na época da guerra. A sensibilidade demonstrada por Camus em relação à raiva e ao ressentimento nascidos de um sofrimento genuíno e de uma memória culpada introduz uma nuance de empatia, algo raro entre seus contemporâneos, fazendo com que a história se eleve bem acima das convenções da sua época.

A mesma sensibilidade (e integridade — Camus estava escrevendo com base na sua experiência pessoal) dá forma à representação dos próprios integrantes da resistência. Não por acaso, Grand, o tímido e reprimido funcionário, figura nada inspiradora, é apresentado como a encarnação da verdadeira e pouco heroica resistência. Para Camus, assim como para Rieux, a resistência nada tinha a ver com heroísmo — ou, se tinha, era, então, o heroísmo da bondade. “Pode parecer uma ideia ridícula, mas a única maneira de lutar contra a peste é com a decência.” Unir-se às “equipes sanitárias” não era em si mesmo um ato de grande significação — “não fazer aquilo, ao contrário, teria parecido incrível na época”. Esse ponto é enfatizado seguidamente no romance, como se Camus se preocupasse com a possibilidade de ser mal compreendido: “Quando vemos o sofrimento que isso acarreta”, observa Rieux a certa altura, “é preciso ser louco, cego ou covarde para se resignar à peste”.

A exemplo do narrador, Camus se recusa a “fazer um elogio excessivamente eloquente à determinação e ao heroísmo aos quais atribui um grau apenas moderado de importância”. Isso precisa ser compreendido no contexto. Existiram, é claro, demonstrações de enorme coragem e grande sacrifício na Resistência francesa; muitos homens e mulheres morreram por essa causa. Porém Camus sentia-se pouco à vontade com a ostentação em torno do mito do heroísmo desenvolvido na França do pós-guerra e tinha horror ao tom de superioridade moral com o qual supostos ex-integrantes da Resistência (inclusive alguns de seus famosos colegas intelectuais) mostravam-se condescendentes em relação aos que nada tinham feito. Na visão de Camus, era a inércia, ou a ignorância, que explicava a incapacidade de ação por parte das pessoas. Os Cottard desse mundo eram uma exceção; a maioria das pessoas é melhor do que imaginamos — como diz Tarrou, “só é preciso dar a elas uma oportunidade”.5

Consequentemente, alguns dos intelectuais contemporâneos de Camus não demonstraram particular interesse por A peste. Esperavam dele algum tipo de obra mais “engajada” e acharampoliticamente incorretos as ambiguidades do livro e o tom de tolerância e moderação desiludidas. Simone de Beauvoir, em especial, desaprovou severamente o recurso de Camus a uma praga natural como um substituto para (era o que ela pensava) o fascismo — o procedimento isentava os homens de suas responsabilidades políticas, ela insistia, e se esquivava da história e dos verdadeiros problemas políticos. Em 1955 o crítico literário Roland Barthes chegou a uma conclusão negativa semelhante, acusando Camus de oferecer aos leitores uma “ética antihistórica”. Mesmo hoje essa crítica ocasionalmente vem à tona entre os que se dedicam ao estudo de Camus na academia: ele deixa o fascismo e Vichy escapar à condenação, acusam eles, ao lançar mão da metáfora de uma “peste não ideológica e não humana”.

Comentários como esses são duplamente reveladores. Em primeiro lugar mostram em que medida a história aparentemente simples de Camus se prestava a incompreensões. A alegoria pode ter sido associada à França de Vichy, mas a “peste” transcende os rótulos políticos. Não era o “fascismo” que Camus estava visando — um alvo fácil, afinal, em especial em 1947 —, mas os dogmas, a subserviência e a covardia em todas as suas formas públicas e combinadas. Certamente Tarrou não é nenhum fascista; mas ele insiste em dizer que, nos primeiros tempos, quando concordava com doutrinas que autorizavam o sofrimento de outros em nome de ideais elevados, também era um portador da peste, mesmo enquanto lutava contra ela.

Em segundo lugar, a acusação de que Camus era ambíguo demais em seus juízos, demasiadamente pouco político em suas metáforas, lança luz não sobre as suas fraquezas, mas simsobre suas qualidades. Isso é algo que talvez agora estejamos em melhor situação para compreender do que se encontravam os primeiros leitores de A peste. Graças a Primo Levi e a Václav Havel, adquirimos familiaridade com a “zona cinzenta”. Compreendemos melhor que, emcondições extremas, raramente encontramos categorias simples e reconfortantes de bem e mal, culpado e inocente. Sabemos mais sobre as escolhas e as soluções de compromisso com as quais homens e mulheres são obrigados a lidar em tempos difíceis, e não nos apressamos mais tanto assim em julgar os que procuraram se acomodar em situações impossíveis. Os homens podem vir a fazer a coisa certa a partir de uma combinação de motivos e podem, com a mesma facilidade, cometer atos terríveis com a melhor das intenções — ou sem intenções de tipo algum. Disso não decorre a crença de que as pragas que a humanidade faz desabar sobre si mesma sejam “naturais” ou “inevitáveis”. Porém atribuir responsabilidades por elas — evitando, assim, que voltem a acontecer no futuro — pode não ser uma tarefa tão simples. E com Hannah Arendt fomos apresentados a mais uma complicação: a noção da “banalidade do mal” (uma expressão que o próprio Camus teria tido o cuidado de evitar), a ideia de que crimes inomináveis podem ser cometidos por homens bastante comuns, com consciência limpa.6

Essas noções são agora lugares-comuns do debate moral e histórico. Mas Albert Camus foi o primeiro a chegar a essas questões, recorrendo às suas próprias palavras, com uma perspectiva original e uma intuição que escaparam a quase todos os seus contemporâneos. É isso que eles consideravam tão desconcertante em seus escritos. Camus era um moralista que não hesitava emdistinguir entre o bem e o mal, mas que se abstinha de condenar a fragilidade humana. Ele era umestudioso do “absurdo” que se recusava a se curvar diante da necessidade.7 Era um homempúblico voltado para a ação e que insistia no fato de que todas as questões verdadeiramente importantes se resumiam, em última instância, a atos individuais de generosidade e de bondade. E, como Tarrou, ele acreditava em verdades absolutas e aceitava os limites do possível: “Outros homens farão a história. [...] Tudo o que sei é que nesta terra há pestes e há vítimas — e devemos fazer o possível para nos recusar a ficar do lado da peste”.

Assim, A peste não ensina nenhuma lição. Camus era um moraliste, mas não um moralizador. Ele alegou ter se esforçado muito para não escrever algo “panfletário”, e, na medida em que essa novela não oferece consolo algum a polemistas políticos de nenhuma tendência, pode-se considerar que ele teve sucesso. Mas justamente por esse motivo o livro não apenas sobreviveu às suas origens como uma alegoria a respeito da França ocupada, mas também transcendeu sua era. Ao olharmos para trás e fazermos um sombrio balanço do século XX, podemos ver mais claramente agora que Albert Camus identificou os dilemas centrais de nossa era. Como Hannah Arendt, ele viu que "o problema do mal será a questão fundamental da vida intelectual do pós-guerra na Europa — da mesma forma que a morte se tornou o problema fundamental depois da última guerra".8

Cinquenta anos depois de sua primeira publicação, numa era de satisfação pós-totalitária comas nossas condições e perspectivas, quando intelectuais anunciam o Fim da História e políticos pregam a globalização como um paliativo universal, a frase com que Camus encerra seu grande romance soa mais verdadeira do que nunca, um sino de alarme ecoando na noite da complacência e do esquecimento:

1. Julien Green, Journal, 20/2/1948, citado por Olivier Todd, Albert Camus: Une vie (Paris: Gallimard, 1996), pp. 419-20.

2. O editor literário Jean Paulhan, ao encontrar Camus em Paris, em janeiro de 1943, observou que ele "sofria" com a impossibilidade de voltar a Argel, para "sua esposa e o seu clima". Jean Paulhan a Raymon Guérin, 6/1/1943, em Paulhan, Choix de lettres, 1937-1945 (Paris: Gallimard, 1992), p. 298.

3. "Nunca fui um filósofo e nunca pretendi ser um." Em "Entretien sur la révolte", Gazette des lettres, 15/2/1952.

4. Em seu romance autobiográfico Le Premier homme, publicado postumamente, Camus escreve sobre o seu pai ter chegado em casa e vomitado, depois de assistir a uma execução pública.

5. É importante observar que foi em Chambon-sur-Ligne, precisamente o mesmo vilarejo nas montanhas em que Camus esteve convalescendo em 1942-3, que a comunidade protestante local se uniu em torno do seu pastor para salvar um grande número de judeus que haviam buscado refúgio entre fazendas e aldeias isoladas, inacessíveis. Esse ato incomum de coragem coletiva, infelizmente raro naqueles dias, oferece um contraponto histórico à narrativa de Camus a respeito de uma escolha moral — e uma confirmação de suas intuições sobre a decência humana. Ver Philip P. Hallie, Lest Innocent Blood Be Shed: The Story of the Village of Le Chambon and How Goodness Happened There (Nova York: Harper and Row, 1979).

6. Ver Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil (Nova York: Viking, 1963). Essa questão é bem exemplificada no estudo realizado por Christopher Browning a respeito dos assassinatos em massa na Frente Oriental na Segunda Guerra: Ordinary Men: Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution in Poland (Nova York: Aaron Asher Books, 1992).

7. Numa resenha antiga sobre A náusea, de Jean-Paul Sartre, escrita muito antes que eles se conhecessem, Camus observou: "O erro de certo tipo de escrito é acreditar que, como a vida é horrível, ela é trágica. [...] Anunciar a natureza absurda da existência não pode ser um objetivo, apenas um ponto de partida". Ver Alger Républicain, 20/10/1938.

8. Hannah Arendt, "Nightmare and Flight", Partisan Review, vol. 12, no 2 (1945), republicado em Essays in Understanding, Jerome Kohn, ed. (Nova York: Harcourt Brace, 1994), p. 133.

Nesse contexto, a alegoria de Albert Camus a propósito da ocupação da França na época da guerra reabria um doloroso capítulo do passado recente francês, mas por um viés indireto e aparentemente apolítico. Por aquele ângulo, evitava provocar suscetibilidades partidárias, comexceção das extremas esquerda e direita, abordando temas delicados sem que as pessoas se recusassem de antemão a ouvi-lo. Se o romance tivesse aparecido em 1945, a atmosfera raivosa e partidarizada animada por sentimentos de vingança teria sufocado suas reflexões ponderadas a respeito da justiça e da responsabilidade. Se tivesse sido adiado até os anos 1950, seu tema teria provavelmente sido posto de lado, em face dos novos alinhamentos surgidos em função da Guerra Fria.

Se A peste deve ser lido, como certamente o foi, como uma simples alegoria a respeito do trauma vivido pela França durante a guerra, esse é um tema ao qual voltarei mais adiante. O que não deixa dúvidas é o fato de que se tratava de um livro intensamente pessoal. Camus pôs algo de si mesmo — suas emoções, suas memórias e sua sensibilidade em relação a um lugar — em todas as obras que publicou; esse é um dos motivos pelos quais se distinguia de outros intelectuais de sua geração e que explica a atração duradoura e universal que exerce. Porém, mesmo pelos padrões de Camus, A peste é notavelmente introspectivo e revelador. Oran, o cenário do romance, era uma cidade que ele conhecia bem e da qual cordialmente não gostava, ao contrário da cidade natal por ele adorada, Argel. Considerava Oran tediosa e materialista, e suas memórias sobre a cidade foram marcadas mais ainda pelo fato de sua tuberculose ter se agravado durante sua estada ali. Emconsequência disso, foi proibido de nadar — um de seus maiores prazeres — e se viu forçado a permanecer sentado semanas a fio em meio ao calor sufocante, opressivo, que proporciona o pano de fundo da história.

Essa privação involuntária de tudo o que ele mais amava na sua terra natal argelina — a areia, o mar, o exercício físico e a sensação mediterrânica de bem-estar e liberdade que Camus sempre contrapôs à paisagem cinzenta e soturna do Norte — foi agravada quando ele foi enviado ao interior da França para convalescer. A região do Maciço Central é tranquila e revigorante, e o vilarejo afastado ao qual Camus chegou em agosto de 1942 poderia ser tomado como o local ideal para um escritor. Porém, doze semanas depois, em novembro de 1942, os aliados desembarcaram no Norte da África. Os alemães reagiram ocupando todo o Sul da França (até então governado desde a cidade de Vichy, sede de uma estação de águas, pelo governo fantoche de Pétain) e a Argélia se viu isolada do continente. Camus ficou, a partir desse momento, separado não apenas da sua terra natal, mas também da sua mãe e da sua esposa, as quais só veria novamente depois da derrota da Alemanha.2

Doença, exílio e separação estavam, portanto, presentes tanto na vida de Camus como em seu romance, e suas reflexões a esse respeito compõem um contraponto vital à alegoria. Devido à sua experiência direta e intensa, as descrições de Camus da peste e da dor gerada pela solidão são excepcionalmente vívidas e sentidas. A profundidade do seu próprio sentimento é sugerida pela observação do narrador, logo no começo da história, de que "a primeira coisa que a peste trouxe para os nossos concidadãos foi o exílio", e que "estar separado de alguém a quem amamos [...] [era] a maior agonia desse longo período de exílio".

Isso por sua vez proporciona, tanto para Camus como para o leitor, um vínculo com seu romance anterior: pois doença, separação e exílio são condições que nos chegam de forma inesperada e indesejada. Servem de exemplo do que Camus compreendia como o "absurdo" da condição humana e a natureza aparentemente aleatória dos esforços humanos. Não é por acaso que um dos seus principais personagens, Grand, supostamente sem motivo algum, relata uma conversa ouvida numa tabacaria a respeito de "um jovem empregado de uma empresa que tinha matado um árabe numa praia". Isso, é claro, é uma alusão ao ato seminal de violência arbitrária em O estrangeiro, e na mente de Camus está associado às devastações provocadas pela pestilência em A peste, e não apenas pelo cenário argelino comum a ambas.

Essa privação involuntária de tudo o que ele mais amava na sua terra natal argelina — a areia, o mar, o exercício físico e a sensação mediterrânica de bem-estar e liberdade que Camus sempre contrapôs à paisagem cinzenta e soturna do Norte — foi agravada quando ele foi enviado ao interior da França para convalescer. A região do Maciço Central é tranquila e revigorante, e o vilarejo afastado ao qual Camus chegou em agosto de 1942 poderia ser tomado como o local ideal para um escritor. Porém, doze semanas depois, em novembro de 1942, os aliados desembarcaram no Norte da África. Os alemães reagiram ocupando todo o Sul da França (até então governado desde a cidade de Vichy, sede de uma estação de águas, pelo governo fantoche de Pétain) e a Argélia se viu isolada do continente. Camus ficou, a partir desse momento, separado não apenas da sua terra natal, mas também da sua mãe e da sua esposa, as quais só veria novamente depois da derrota da Alemanha.2

Doença, exílio e separação estavam, portanto, presentes tanto na vida de Camus como em seu romance, e suas reflexões a esse respeito compõem um contraponto vital à alegoria. Devido à sua experiência direta e intensa, as descrições de Camus da peste e da dor gerada pela solidão são excepcionalmente vívidas e sentidas. A profundidade do seu próprio sentimento é sugerida pela observação do narrador, logo no começo da história, de que "a primeira coisa que a peste trouxe para os nossos concidadãos foi o exílio", e que "estar separado de alguém a quem amamos [...] [era] a maior agonia desse longo período de exílio".

Isso por sua vez proporciona, tanto para Camus como para o leitor, um vínculo com seu romance anterior: pois doença, separação e exílio são condições que nos chegam de forma inesperada e indesejada. Servem de exemplo do que Camus compreendia como o "absurdo" da condição humana e a natureza aparentemente aleatória dos esforços humanos. Não é por acaso que um dos seus principais personagens, Grand, supostamente sem motivo algum, relata uma conversa ouvida numa tabacaria a respeito de "um jovem empregado de uma empresa que tinha matado um árabe numa praia". Isso, é claro, é uma alusão ao ato seminal de violência arbitrária em O estrangeiro, e na mente de Camus está associado às devastações provocadas pela pestilência em A peste, e não apenas pelo cenário argelino comum a ambas.

Porém Camus fez mais do que simplesmente inserir na sua história pequenos episódios e emoções extraídos de seus primeiros escritos e da sua situação pessoal. Ele colocou a si mesmo, de forma bastante direta, nos personagens de seus romances, usando três deles em particular para representar e iluminar seu característico ponto de vista moral. Rambert, o jovem jornalista que se vê separado da mulher em Paris, fica a princípio desesperado para fugir da cidade isolada emquarentena. Sua obsessão com seu sofrimento pessoal o deixa indiferente à tragédia mais ampla, da qual se sente bastante distante — ele não é, afinal, um cidadão de Oran, tendo sido surpreendido ali apenas por obra do acaso. É justo na véspera da sua partida que compreende como, a despeito de si mesmo, ele se tornou parte da comunidade e compartilha seu destino; ignorando o risco e apesar de suas necessidades egoístas anteriores, ele permanece em Oran e se une às “equipes sanitárias”. Partindo de uma resistência inteiramente privada contra o infortúnio, ele ascende à solidariedade de uma resistência coletiva contra o flagelo comum.

A identificação de Camus com o dr. Rieux reflete seu estado de espírito instável desses anos. Rieux é um homem que, diante do sofrimento e de uma crise comum, faz o que deve fazer e se torna um líder e um exemplo, não levado por uma coragem heroica, mas antes por uma espécie de otimismo necessário. No fim dos anos 1940, Camus estava exausto e deprimido, sentindo o peso do fardo das expectativas depositadas nele como intelectual público: conforme confiou aos seus diários, "todos querem que o homem ainda empenhado em sua busca já tenha alcançado logo suas conclusões". Do filósofo “existencialista” (um rótulo que sempre desagradou a Camus) as pessoas esperavam uma visão de mundo pronta e acabada; mas Camus não tinha nenhuma a oferecer.3 Como expressou por meio de Rieux, ele estava "farto do mundo em que vivia"; tudo o que podia oferecer com alguma certeza era "algum sentimento por seus semelhantes e [ele estava] determinado a rejeitar qualquer injustiça e qualquer concessão".

O dr. Rieux faz a coisa certa apenas porque enxerga claramente o que precisa ser feito. Numterceiro personagem, Tarrou, Camus incorporou uma exposição mais elaborada de seu pensamento moral. Como Camus, Tarrou está na casa dos trinta anos; deixou sua casa, segundo ele mesmo, movido pelo desgosto que sentia pela postura do pai de defender a pena de morte — tema comque Camus se preocupou intensamente e sobre o qual escreveu bastante nos anos do pós-guerra.4

De modo doloroso, Tarrou refletiu sobre sua vida e seus compromissos passados, e sua confissão a Rieux ocupa o cerne mesmo da mensagem moral do romance: "Pensei que estava lutando contra a peste. Eu me dei conta de que, indiretamente, tinha apoiado a morte de milhares de homens, de que tinha causado suas mortes ao aprovar ações e princípios que inevitavelmente levaram a elas". Essa passagem pode ser lida como expressando as reflexões arrependidas do próprio Camus sobre sua passagem pelo Partido Comunista na Argélia durante os anos 1930. Mas as conclusões de Tarrou vão além da admissão de um erro político: "Estamos todos na peste. [...] Tudo o que sei é que é preciso dar o melhor de si para não vir a ser também uma vítima da peste. [...] E é por isso que decidi rejeitar tudo que, direta ou indiretamente, faça as pessoas morrer ou justifique o fato de outras pessoas fazerem com que morram". Essa é a voz autêntica de Albert Camus e esboça a posição que assumiria pelo resto da vida em relação ao dogma ideológico, ao assassinato político ou judiciário e a todas as formas de irresponsabilidade ética — atitude que mais tarde lhe cobraria um alto custo em termos de amigos e até mesmo em influência no mundo polarizado da inteligência parisiense.

A defesa feita por Tarrou/Camus das suas recusas e dos seus compromissos nos leva de volta à questão do status de A peste. Trata-se de um romance bem-sucedido em vários níveis, como deve ser qualquer grande romance, porém é, acima de tudo, uma inegável história de fundo moral. Camus tinha Moby Dick em alta conta e, como Melville, não hesitava em dotar sua história de símbolos e metáforas. Porém Melville podia se dar ao luxo de ir e vir livremente, para trás e para adiante, entre a narrativa sobre a caça a uma baleia e uma fábula a respeito da obsessão humana; entre a Oran de Camus e o dilema da escolha humana havia a realidade da vida na França de Vichy entre 1940 e 1944. Leitores de A peste, tanto hoje como em 1947, não estariam errados, portanto, em abordá-lo como uma alegoria sobre os anos da ocupação.

Isso se deve, em parte, ao fato de Camus deixar claro que se trata de uma história sobre "nós". A maior parte da história é contada na terceira pessoa. Mas, espalhado estrategicamente ao longo do texto, há o ocasional "nós", e o "nós" em questão — pelo menos para o público mais imediato de Camus — são os franceses em 1947. A “calamidade” que se abateu sobre os cidadãos da Oran ficcional é aquela que vitimou a França em 1940, com a derrota militar, o abandono da República e o estabelecimento do regime de Vichy sob a tutela alemã. O relato de Camus a propósito da chegada dos ratos ecoava uma visão bastante disseminada sobre a divisão em que se encontrava a própria França em 1940: "Era como se o próprio solo sobre o qual nossas casas estavamconstruídas estivesse sendo expurgado de um excesso de bile, deixando vir à tona furúnculos e abcessos que até então o tinham devorado por dentro". Na França, muitos, a princípio, tinhamcompartilhado da reação inicial do padre Paneloux: "Irmãos, vocês fizeram por merecer". Durante um bom tempo as pessoas não se dão conta do que aconteceu e a vida parece seguir seu curso — "quanto às aparências, nada havia mudado". "A cidade era habitada por pessoas que caminhavam como que adormecidas." Depois, quando a peste já tinha passado, a amnésia se instala — "elas negavam que nós [sic] tínhamos sido aquele povo entorpecido". Tudo isso e muito mais — o mercado negro, o fracasso dos administradores em dar às coisas seu verdadeiro nome e em assumir a liderança moral da nação — descreviam com tamanha precisão o passado recente francês que era impossível não reconhecer as verdadeiras intenções de Camus.

Entretanto, a maior parte dos alvos de Camus não se deixa rotular facilmente, e a alegoria foge ao espírito da retórica moral polarizada, muito comum no período do pós-guerra. Cottard, que se resigna à peste, julgando-a forte demais para ser combatida, e que considera as "equipes sanitárias" uma perda de tempo, é claramente alguém que vem a ser um "colaboracionista" emrelação ao destino da cidade. Ele prospera em meio à nova situação e só tem a perder com a volta aos "velhos tempos". Mas ele é retratado com simpatia, e Tarrou e os outros continuam a manter contato com ele e até a discutir com ele suas ações. Tudo o que pedem, nas palavras de Tarrou, é que ele "tente não espalhar deliberadamente a peste".

No final, Cottard é violentamente espancado pelos cidadãos recém-liberados — um lembrete das punições violentas dirigidas aos supostos colaboradores por ocasião da Libertação, praticadas muitas vezes por homens e mulheres cujo entusiasmo pela vingança violenta os ajudou — e a outros — a esquecer as próprias concessões feitas na época da guerra. A sensibilidade demonstrada por Camus em relação à raiva e ao ressentimento nascidos de um sofrimento genuíno e de uma memória culpada introduz uma nuance de empatia, algo raro entre seus contemporâneos, fazendo com que a história se eleve bem acima das convenções da sua época.

A mesma sensibilidade (e integridade — Camus estava escrevendo com base na sua experiência pessoal) dá forma à representação dos próprios integrantes da resistência. Não por acaso, Grand, o tímido e reprimido funcionário, figura nada inspiradora, é apresentado como a encarnação da verdadeira e pouco heroica resistência. Para Camus, assim como para Rieux, a resistência nada tinha a ver com heroísmo — ou, se tinha, era, então, o heroísmo da bondade. “Pode parecer uma ideia ridícula, mas a única maneira de lutar contra a peste é com a decência.” Unir-se às “equipes sanitárias” não era em si mesmo um ato de grande significação — “não fazer aquilo, ao contrário, teria parecido incrível na época”. Esse ponto é enfatizado seguidamente no romance, como se Camus se preocupasse com a possibilidade de ser mal compreendido: “Quando vemos o sofrimento que isso acarreta”, observa Rieux a certa altura, “é preciso ser louco, cego ou covarde para se resignar à peste”.

A exemplo do narrador, Camus se recusa a “fazer um elogio excessivamente eloquente à determinação e ao heroísmo aos quais atribui um grau apenas moderado de importância”. Isso precisa ser compreendido no contexto. Existiram, é claro, demonstrações de enorme coragem e grande sacrifício na Resistência francesa; muitos homens e mulheres morreram por essa causa. Porém Camus sentia-se pouco à vontade com a ostentação em torno do mito do heroísmo desenvolvido na França do pós-guerra e tinha horror ao tom de superioridade moral com o qual supostos ex-integrantes da Resistência (inclusive alguns de seus famosos colegas intelectuais) mostravam-se condescendentes em relação aos que nada tinham feito. Na visão de Camus, era a inércia, ou a ignorância, que explicava a incapacidade de ação por parte das pessoas. Os Cottard desse mundo eram uma exceção; a maioria das pessoas é melhor do que imaginamos — como diz Tarrou, “só é preciso dar a elas uma oportunidade”.5

Consequentemente, alguns dos intelectuais contemporâneos de Camus não demonstraram particular interesse por A peste. Esperavam dele algum tipo de obra mais “engajada” e acharampoliticamente incorretos as ambiguidades do livro e o tom de tolerância e moderação desiludidas. Simone de Beauvoir, em especial, desaprovou severamente o recurso de Camus a uma praga natural como um substituto para (era o que ela pensava) o fascismo — o procedimento isentava os homens de suas responsabilidades políticas, ela insistia, e se esquivava da história e dos verdadeiros problemas políticos. Em 1955 o crítico literário Roland Barthes chegou a uma conclusão negativa semelhante, acusando Camus de oferecer aos leitores uma “ética antihistórica”. Mesmo hoje essa crítica ocasionalmente vem à tona entre os que se dedicam ao estudo de Camus na academia: ele deixa o fascismo e Vichy escapar à condenação, acusam eles, ao lançar mão da metáfora de uma “peste não ideológica e não humana”.

Comentários como esses são duplamente reveladores. Em primeiro lugar mostram em que medida a história aparentemente simples de Camus se prestava a incompreensões. A alegoria pode ter sido associada à França de Vichy, mas a “peste” transcende os rótulos políticos. Não era o “fascismo” que Camus estava visando — um alvo fácil, afinal, em especial em 1947 —, mas os dogmas, a subserviência e a covardia em todas as suas formas públicas e combinadas. Certamente Tarrou não é nenhum fascista; mas ele insiste em dizer que, nos primeiros tempos, quando concordava com doutrinas que autorizavam o sofrimento de outros em nome de ideais elevados, também era um portador da peste, mesmo enquanto lutava contra ela.

Em segundo lugar, a acusação de que Camus era ambíguo demais em seus juízos, demasiadamente pouco político em suas metáforas, lança luz não sobre as suas fraquezas, mas simsobre suas qualidades. Isso é algo que talvez agora estejamos em melhor situação para compreender do que se encontravam os primeiros leitores de A peste. Graças a Primo Levi e a Václav Havel, adquirimos familiaridade com a “zona cinzenta”. Compreendemos melhor que, emcondições extremas, raramente encontramos categorias simples e reconfortantes de bem e mal, culpado e inocente. Sabemos mais sobre as escolhas e as soluções de compromisso com as quais homens e mulheres são obrigados a lidar em tempos difíceis, e não nos apressamos mais tanto assim em julgar os que procuraram se acomodar em situações impossíveis. Os homens podem vir a fazer a coisa certa a partir de uma combinação de motivos e podem, com a mesma facilidade, cometer atos terríveis com a melhor das intenções — ou sem intenções de tipo algum. Disso não decorre a crença de que as pragas que a humanidade faz desabar sobre si mesma sejam “naturais” ou “inevitáveis”. Porém atribuir responsabilidades por elas — evitando, assim, que voltem a acontecer no futuro — pode não ser uma tarefa tão simples. E com Hannah Arendt fomos apresentados a mais uma complicação: a noção da “banalidade do mal” (uma expressão que o próprio Camus teria tido o cuidado de evitar), a ideia de que crimes inomináveis podem ser cometidos por homens bastante comuns, com consciência limpa.6

Essas noções são agora lugares-comuns do debate moral e histórico. Mas Albert Camus foi o primeiro a chegar a essas questões, recorrendo às suas próprias palavras, com uma perspectiva original e uma intuição que escaparam a quase todos os seus contemporâneos. É isso que eles consideravam tão desconcertante em seus escritos. Camus era um moralista que não hesitava emdistinguir entre o bem e o mal, mas que se abstinha de condenar a fragilidade humana. Ele era umestudioso do “absurdo” que se recusava a se curvar diante da necessidade.7 Era um homempúblico voltado para a ação e que insistia no fato de que todas as questões verdadeiramente importantes se resumiam, em última instância, a atos individuais de generosidade e de bondade. E, como Tarrou, ele acreditava em verdades absolutas e aceitava os limites do possível: “Outros homens farão a história. [...] Tudo o que sei é que nesta terra há pestes e há vítimas — e devemos fazer o possível para nos recusar a ficar do lado da peste”.

Assim, A peste não ensina nenhuma lição. Camus era um moraliste, mas não um moralizador. Ele alegou ter se esforçado muito para não escrever algo “panfletário”, e, na medida em que essa novela não oferece consolo algum a polemistas políticos de nenhuma tendência, pode-se considerar que ele teve sucesso. Mas justamente por esse motivo o livro não apenas sobreviveu às suas origens como uma alegoria a respeito da França ocupada, mas também transcendeu sua era. Ao olharmos para trás e fazermos um sombrio balanço do século XX, podemos ver mais claramente agora que Albert Camus identificou os dilemas centrais de nossa era. Como Hannah Arendt, ele viu que "o problema do mal será a questão fundamental da vida intelectual do pós-guerra na Europa — da mesma forma que a morte se tornou o problema fundamental depois da última guerra".8

Cinquenta anos depois de sua primeira publicação, numa era de satisfação pós-totalitária comas nossas condições e perspectivas, quando intelectuais anunciam o Fim da História e políticos pregam a globalização como um paliativo universal, a frase com que Camus encerra seu grande romance soa mais verdadeira do que nunca, um sino de alarme ecoando na noite da complacência e do esquecimento:

O bacilo da peste nunca morre ou desaparece inteiramente, [...] pode permanecer latente por décadas na mobília ou nas roupas, [...] espera pacientemente em quartos, sótãos, baús, lenços e papéis velhos e [...] talvez chegue o dia em que, para instrução ou desgraça da humanidade, a peste convocará seus ratos e os enviará para morrer em alguma cidade que se mostra satisfeita consigo mesma.

Notas

1. Julien Green, Journal, 20/2/1948, citado por Olivier Todd, Albert Camus: Une vie (Paris: Gallimard, 1996), pp. 419-20.

2. O editor literário Jean Paulhan, ao encontrar Camus em Paris, em janeiro de 1943, observou que ele "sofria" com a impossibilidade de voltar a Argel, para "sua esposa e o seu clima". Jean Paulhan a Raymon Guérin, 6/1/1943, em Paulhan, Choix de lettres, 1937-1945 (Paris: Gallimard, 1992), p. 298.

3. "Nunca fui um filósofo e nunca pretendi ser um." Em "Entretien sur la révolte", Gazette des lettres, 15/2/1952.

4. Em seu romance autobiográfico Le Premier homme, publicado postumamente, Camus escreve sobre o seu pai ter chegado em casa e vomitado, depois de assistir a uma execução pública.

5. É importante observar que foi em Chambon-sur-Ligne, precisamente o mesmo vilarejo nas montanhas em que Camus esteve convalescendo em 1942-3, que a comunidade protestante local se uniu em torno do seu pastor para salvar um grande número de judeus que haviam buscado refúgio entre fazendas e aldeias isoladas, inacessíveis. Esse ato incomum de coragem coletiva, infelizmente raro naqueles dias, oferece um contraponto histórico à narrativa de Camus a respeito de uma escolha moral — e uma confirmação de suas intuições sobre a decência humana. Ver Philip P. Hallie, Lest Innocent Blood Be Shed: The Story of the Village of Le Chambon and How Goodness Happened There (Nova York: Harper and Row, 1979).

6. Ver Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil (Nova York: Viking, 1963). Essa questão é bem exemplificada no estudo realizado por Christopher Browning a respeito dos assassinatos em massa na Frente Oriental na Segunda Guerra: Ordinary Men: Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution in Poland (Nova York: Aaron Asher Books, 1992).

7. Numa resenha antiga sobre A náusea, de Jean-Paul Sartre, escrita muito antes que eles se conhecessem, Camus observou: "O erro de certo tipo de escrito é acreditar que, como a vida é horrível, ela é trágica. [...] Anunciar a natureza absurda da existência não pode ser um objetivo, apenas um ponto de partida". Ver Alger Républicain, 20/10/1938.

8. Hannah Arendt, "Nightmare and Flight", Partisan Review, vol. 12, no 2 (1945), republicado em Essays in Understanding, Jerome Kohn, ed. (Nova York: Harcourt Brace, 1994), p. 133.

Nenhum comentário:

Postar um comentário